2025年6月19日(木)静岡市美術館

今回は休みが2日取れたので日帰りが難しい美術館を泊りがけで訪ねてみることにした。昨日は浜松の浜松市秋野不矩美術館を訪ねて、掛川に泊まった。宿をゆっくり出て、東海道線で静岡駅へ。改札を出て北口にでると駅前ロータリーの左手に葵タワーの建物、その3階に美術館が入っている。ビルに大きな看板があるので駅を出ると、すぐ分かる。駅前広場の地下へのエスカレーターを降りると、地下道を通るように看板があるので、それを追いかけると静岡市美術館に辿り着く。美術館のホームページに駅からの道筋が写真入りでガイドされている。

今回は休みが2日取れたので日帰りが難しい美術館を泊りがけで訪ねてみることにした。昨日は浜松の浜松市秋野不矩美術館を訪ねて、掛川に泊まった。宿をゆっくり出て、東海道線で静岡駅へ。改札を出て北口にでると駅前ロータリーの左手に葵タワーの建物、その3階に美術館が入っている。ビルに大きな看板があるので駅を出ると、すぐ分かる。駅前広場の地下へのエスカレーターを降りると、地下道を通るように看板があるので、それを追いかけると静岡市美術館に辿り着く。美術館のホームページに駅からの道筋が写真入りでガイドされている。

ビルのエスカレーターで3階に上がるとガラスの自動ドアを開けて入ると白一色の広いロビー。スタイリッシュといっていい。そこに受付とミュージアム・ショップ、カフェがある。ビルのワン・フロアを使っていて、しかも、フロア全部というのでない。ロビーは広くて、かなりスペースの余裕をもたせている。展示スペースは、どれたけあるのか、と事前には思ったが、実際に展覧会を見てまわると、天井は高いせいもあるかもしれないが、狭いという印象を受けることはなかった。また、係員が親切で作品の印象をメモするために鉛筆を借りようとしたら、A4サイズの画板を貸してくれるとのこと。これは初めての経験。このおかげで、メモをするのが格段に楽になった。とても便利だったが、ちょっと恥ずかしかった。今日は、他にも画板を借りて、展示の説明を熱心にメモしている人が数人いた。バウル・クレーだからなのだろうか、私は、ただ印象や感想を忘れないためにメモしているだけなんだが、勉強するように鑑賞する人がいたのかもしれない。作品の前に列を作るほどではないが、各作品の前には、それぞれ数人の人が立っている、という状態。この展覧会は、10時の開館時間すぐに入場したのにもかかわらず、会場には結構な数の人がすでにいる。会期のは

じめの時期で、平日のしかも開館してすぐで、これは、休日とか、会期が進むと混み合うことになるかもしれないと思った。

じめの時期で、平日のしかも開館してすぐで、これは、休日とか、会期が進むと混み合うことになるかもしれないと思った。

この展覧会についての主催者あいさつを以下に引用します。

“「この世では、私を理解することなど決してできない。なぜなら私は、死者たちだけでなく、まだ生まれざる者たちとも一緒に住んでいるのだから」。バウル・クレーのこの言葉は、1920年にクレーの作品を売り出した画商の販売戦略に用いられて、孤独に瞑想する芸術家としての彼のイメージを広めました。

近代の芸術家は、作品に対する評価も批判も、すべて自分ひとりで受け止めなければならないという意味では、本来的に孤独な存在といえるでしょう。だからこそ、20世紀前半のヨーロッパの前衛芸術家たちは、未来派、ダダ、シュルレアリスムといったグループを結成して、仲間と共有する信条を『宣言』という形で発表し、連帯を表明したのです。しかし、バウル・クレーが、そうした芸術家たちのグループに主体的に参加して、連帯を表明したことは、その生涯に一度もありませんでした。

それでは、クレーは本当に孤独な芸術家だったのでしょうか。彼もまた20世紀前半という時代を生きたひとりの人間であり。リリー・シュトゥンプフとともに家庭を築き、友人たちと室内楽の演奏を楽しみ、芸術家の仲間たちとパリやチュニジアを旅行して、数え切れないほどの手紙のやり取りを、家族、友人、芸術家、画商などと交わしていました。芸術家たちはもちろんのこと、医者や編集者などとして活躍する、同郷ベルンの友人たちもまた、クレーに少なからぬ影響を与えています。

また、第1次世界大戦の直後、クレーは革命によって誕生したバイエルン・レーテ共和国の文化政策に関わろうとしました。この共和国は短命に終わったものの、1921年には理想的な芸術の実現のために、バウハウスという共同体としての学校に参加します。個性豊かな同僚たちのあいだでは、芸術や教育に関する議論が絶えませんでしたが、クレーはそうした緊張状態をバウハウスに必要なものだと考えていました。

本展覧会では、クレーと同時代の芸術家たちとの関わり合いを、彼らの作品や当時の資料から解き明かしていきます。また、芸術家たちのみならず、クレーを取り巻く社会的な環境の全体を視野にいれることで、多くの人や情報が構成する星座=コンステレーションのなかでクレーを捉え直し、その生涯にわたる創造の軌跡をたどります。”

私は、過去に、バウル・クレーの展覧会を、何度か見たのだが、この人の作品のイメージは捉えどころがないというか、この人はこういうものだというイメージを掴めないでいた。今回の展示は、とても整理されていて、クレーの色々な側面を、いくつかの特徴に分けて、それを同時代の芸術運動やクレー自身の伝記的エピソードとの絡みでストーリーを作るように展示されていた。そのおかげで、クレーのイメージを掴み易かった。この展覧会は愛知、兵庫、静岡と巡回してきたが、東京には来ない。すごく勿体ない。

それと展覧会の図録の充実ぶりが凄い。出品作品の画像よりも文字の説明の方が多い。これも、ストーリー付を意欲的に行っていることのひとつの証のように思う。この説明に、どれほどの労力がかけられているか、この図録の分厚さは、紙を薄くしても、持った時のずっしりとした重量感に圧倒される。もともとは、東京まで遠いし、持っている荷物も少なくないので、買うつもりはなかったのだが、手に取って見て見たら、衝動的に買ってしまった。

この図録を参照しつつ、見た作品について語ります。

第1章 詩と絵画

クレーは19歳で画家になるためドイツのミュンヘンに移住し、その後アカデミーを中退してからは独学で絵を学ぶようになりました。若き日のクレーの活動です。デビュー作でもある10組の銅版画「インヴェンション」シリーズや、マネやホイッスラーからの影響が見て取れる作品群からは、暗闇のなかから生み出される「光の表現」を試行錯誤していたことがうかがえる。その後クレーは、ミュンヘンにて芸術グループ「青騎士」と交流を深めるなかで、ヴァシリー・カンディンスキーと出会うこととなるまでの、クレーが創作活動を始めたころの作品です。

展示室に入って最初に目に入るのは、「喜劇役者」というエッチング作品。クレーがおおやけに発表した最初の作品である『インヴェンション』という版画集のうちのひとつです。クレーはミュンヘンの美術アカデミーになじめず、退学してしまい、当時のハイカルチャーにたいする大衆的な『ユーゲント』という雑誌に風刺画を寄稿したりしていた経験を生かして、1906年のウィーン分離派展に出品したということです。”エッチングはあくまでも一時的な方向転換であり、本来自分は絵画を本業とすべきだとクレーは考えていた。彼がエッチングに集中的に取り組んだのは、生涯においてこの時期だけであったし、レリーフのような陰影を伴うグロテスクに身体表現もほかに類を見ない。それゆえ『インヴェンション』は、あくまで画業の初期段階における試行錯誤のひとつで、それ以上進むことを諦めた道のひとつであった、とみなすこともできるかもしれない。しかし、その一方で、『インヴェンション』を主題の面から特徴づけている、生の根源的な悲劇性を皮肉によって表現する風刺的な態度は、クレーの生涯にわたる創作活動に認められるのである。(図録P.21〜23)”と説明されていることから、この章の「詩と絵画」というタイトルのとおり、クレーにははじめのころから文学的な嗜好があったのが、この作品からも見られるということでしょうか。中でも、この「喜劇役者」古代ギリシャのアリストファネスの喜劇「雲」を念頭に置いていると説明されていました。”クレーが「喜劇役者」で主題としたのは、「グロテスクな仮面」とその下にある「苦悩に満ちた真剣な表情」の対比であり、アリストファネスの喜劇が誘う笑いと、その笑いを通じて明らかとなる世界の嘆くべき真実との対比である。(図録P.25)”。そして同じ壁面には、並んでゴヤの銅版画(右側)が、参考でしょ

展示室に入って最初に目に入るのは、「喜劇役者」というエッチング作品。クレーがおおやけに発表した最初の作品である『インヴェンション』という版画集のうちのひとつです。クレーはミュンヘンの美術アカデミーになじめず、退学してしまい、当時のハイカルチャーにたいする大衆的な『ユーゲント』という雑誌に風刺画を寄稿したりしていた経験を生かして、1906年のウィーン分離派展に出品したということです。”エッチングはあくまでも一時的な方向転換であり、本来自分は絵画を本業とすべきだとクレーは考えていた。彼がエッチングに集中的に取り組んだのは、生涯においてこの時期だけであったし、レリーフのような陰影を伴うグロテスクに身体表現もほかに類を見ない。それゆえ『インヴェンション』は、あくまで画業の初期段階における試行錯誤のひとつで、それ以上進むことを諦めた道のひとつであった、とみなすこともできるかもしれない。しかし、その一方で、『インヴェンション』を主題の面から特徴づけている、生の根源的な悲劇性を皮肉によって表現する風刺的な態度は、クレーの生涯にわたる創作活動に認められるのである。(図録P.21〜23)”と説明されていることから、この章の「詩と絵画」というタイトルのとおり、クレーにははじめのころから文学的な嗜好があったのが、この作品からも見られるということでしょうか。中でも、この「喜劇役者」古代ギリシャのアリストファネスの喜劇「雲」を念頭に置いていると説明されていました。”クレーが「喜劇役者」で主題としたのは、「グロテスクな仮面」とその下にある「苦悩に満ちた真剣な表情」の対比であり、アリストファネスの喜劇が誘う笑いと、その笑いを通じて明らかとなる世界の嘆くべき真実との対比である。(図録P.25)”。そして同じ壁面には、並んでゴヤの銅版画(右側)が、参考でしょ

うが展示されていました。クレーとゴヤは、今まではまったく別の方面の画家で結び付けて考えることはありませんでしたが、例えば「誰もお互いがわからない」では腰に剣を差した男性が若い女性に言い寄っているが、仮面をつけているためにお互いに内面を探ることができない。仮面に象徴される二面性という点で、クレーの「喜劇役者」に通じるところがある、というわけです。図録の説明ではクレーはゴヤの作品を見たらしいそうです。でも、それならこのクレーの作品と同時代で青の時代のピカソが道化師の笑いの化粧の下に隠された哀しみを描いてたことと関連付けることもできると思います。ピカソの「アルルカン」(中央)はクレーのようなグロテスクさはありませんが、哀感がにじみ出てくるように見る者に迫ってきます。クレーはピカソのようなアカデミックな手法をちゃんとマスターした人ではないということなので、クレーのエッチングをみると喜劇役者という題材を別にして、グロテスクなものを細かく描き込むという点で、北方ルネサンスのアルブレヒト・デューラー(左側)を思い出してしまうのです。

うが展示されていました。クレーとゴヤは、今まではまったく別の方面の画家で結び付けて考えることはありませんでしたが、例えば「誰もお互いがわからない」では腰に剣を差した男性が若い女性に言い寄っているが、仮面をつけているためにお互いに内面を探ることができない。仮面に象徴される二面性という点で、クレーの「喜劇役者」に通じるところがある、というわけです。図録の説明ではクレーはゴヤの作品を見たらしいそうです。でも、それならこのクレーの作品と同時代で青の時代のピカソが道化師の笑いの化粧の下に隠された哀しみを描いてたことと関連付けることもできると思います。ピカソの「アルルカン」(中央)はクレーのようなグロテスクさはありませんが、哀感がにじみ出てくるように見る者に迫ってきます。クレーはピカソのようなアカデミックな手法をちゃんとマスターした人ではないということなので、クレーのエッチングをみると喜劇役者という題材を別にして、グロテスクなものを細かく描き込むという点で、北方ルネサンスのアルブレヒト・デューラー(左側)を思い出してしまうのです。

展示壁がかわって「座っている少女」という1909年の作品です。何が描かれているのかハッキリとした輪郭や形が捉えにくいのですが、なんとなく画題から座っている女性の姿らしきが浮かび上がってくるように見える。”

美的な感興を頼りに即興的に色彩の斑点を描き、その中に座っている少女を読み取って、その姿を輪郭線と明暗によって浮かび上がらせる。(会場の展示キャプション)”つまり、座っている少女という具体的な事物を描いて、それに彩色するのではなくて、即興的に色を付けていって、そこに秩序を見出し、そこに具体的なイメージを作り出していく。喩えで言えば、満天の星空から星座をイメージするのに似ているでしょうか。晩根化のマチスが、切り絵を、最初は、形を考えて切った色紙を貼って画面を作っていたのが、やがて床に落ちた切りクズの不定形な形の色紙から、発想を広げて画面を作るようになったのとつうじるところがあるでしょうか。並んで展示されていた「若い婦人(光フォルム)」では、線によって、普通の形態をあえて歪めるようにして描いています。こういった、作家の意図を廃したところから出発する技法を何種類も考えては、自分の精神を、どこまで自由に遊ばせることができるかを試していたということなのでしょうか。

展示壁がかわって「座っている少女」という1909年の作品です。何が描かれているのかハッキリとした輪郭や形が捉えにくいのですが、なんとなく画題から座っている女性の姿らしきが浮かび上がってくるように見える。”

美的な感興を頼りに即興的に色彩の斑点を描き、その中に座っている少女を読み取って、その姿を輪郭線と明暗によって浮かび上がらせる。(会場の展示キャプション)”つまり、座っている少女という具体的な事物を描いて、それに彩色するのではなくて、即興的に色を付けていって、そこに秩序を見出し、そこに具体的なイメージを作り出していく。喩えで言えば、満天の星空から星座をイメージするのに似ているでしょうか。晩根化のマチスが、切り絵を、最初は、形を考えて切った色紙を貼って画面を作っていたのが、やがて床に落ちた切りクズの不定形な形の色紙から、発想を広げて画面を作るようになったのとつうじるところがあるでしょうか。並んで展示されていた「若い婦人(光フォルム)」では、線によって、普通の形態をあえて歪めるようにして描いています。こういった、作家の意図を廃したところから出発する技法を何種類も考えては、自分の精神を、どこまで自由に遊ばせることができるかを試していたということなのでしょうか。

そして、ミュンヘンに移ってきたカンディンスキーに出会い、クレーは青騎士に参加する。それで当時のカンディンスキーの作品が展示されていましたが、当時のクレーの作品には直接の影響は見られないようです。

第2章 色彩の発見

展示室は一つの大きなフロアをパーティションで区切って、各コーナーの入口に大きな幟を垂らして知らせるようになっていました。ここでは、カンディンスキーとの出会いや、パリで興ったキュビスムの影響が見られる作品群が、ピカソをはじめとする当時の周縁のアーティストらの作品とともに紹介され、また、1914年にクレーは青騎士展に参加していたアウグスト・マッケや旧友のモワイエとともにチュニジアに滞在。そこで、3人で刺激を与えあいながらも、色彩表現の試行錯誤やキュビスムの応用、そしてチュニジアで目にした鮮やかな色彩を受けてさらなる制作活動に励んでいった。

クレーは青騎士展で出品されていたロベール・トローネーの作品を見て、キュビスムで出会う、と説明されていました。その後、クレーはパリに行って、本格的にキュビスムに出会った。展示室に入って右手の壁はキュビスム関連の作品が並び、向かいの左手の壁は第1章から続いてのカンディンスキーとの関係の作品が並んでいました。クレーは青騎士に参加はしたがカンディンスキーと同じ方向だったわけではなく、かといってキュビスムとも一定の距離を置いていたようです。1914年の「無題」(左側)のペンによるスケッチです。見た印象では、並んで展示されていたジャック・ヴィヨンの「食卓」(右側)に似ていて、キュビスムっぽいです。”「無題」は輪郭の開かれた切子状の面の連なりによって構成されている点で、分析的キュビスムの作品のように見える。整然と並ぶ密な平行線は、キュビスムの陰影表現、特にジャック・ヴィヨンによる銅版画などの表現方法と共通している。ただ、たとえ完成作からは判別が容易ではなくとも、キュビスムがテーブルやぎたーといった現実の対象を描いているのに対して、クレーの「無題」に描かれているものは抽象的な形の集積である。それは解体された対象としての切子面ではなく、なんら現実と結びついていない切子面による抽象的な構成である。(図録P.79)”つまり、キュビスムはもともと対象を立体として多面的に描こうとするところから出発したはずが、クレーには、そんな気はさらさらなくて、キュビスムで描かれた画面が画面構成のひとつのやり方として使えるものとして受け取られるということになる。だから、前の章で見た「座っている少女」が即興的に彩色された画面であったのが、この「無題」のペンで引かれた線でつくられた画面でもよかったということになります。単純化すると、キュビスムもカンディンスキーも何かを描くのに対して、クレーは描かれたのが何かになるという違いでしょうか。それは根本的な違いなのかもしれません。だから、クレーにとってキュビスムはイムズではなくテクニックでしかなかったということなります。”クレーにとってキュビスムは、現実をどのように認識するかという問題よりも、いかにして抽象的な画面を構成するかという問題において重要であった。そして、キュビスムの様式を通じて抽象的な画面が導入されるや否や、クレーは具体的な対象をほのめかし始めた。再び、作品に詩的な要素がもたらされたのである。こうしたキュビスムの様式の自由な応用を可能にしたのは、なによりもクレーのキュビスムに対する冷ややかな態度であった。彼はその本質を理解していたかもしれないが、それを実践しようとはしなかったのである。(図録P.84)”。

クレーは青騎士展で出品されていたロベール・トローネーの作品を見て、キュビスムで出会う、と説明されていました。その後、クレーはパリに行って、本格的にキュビスムに出会った。展示室に入って右手の壁はキュビスム関連の作品が並び、向かいの左手の壁は第1章から続いてのカンディンスキーとの関係の作品が並んでいました。クレーは青騎士に参加はしたがカンディンスキーと同じ方向だったわけではなく、かといってキュビスムとも一定の距離を置いていたようです。1914年の「無題」(左側)のペンによるスケッチです。見た印象では、並んで展示されていたジャック・ヴィヨンの「食卓」(右側)に似ていて、キュビスムっぽいです。”「無題」は輪郭の開かれた切子状の面の連なりによって構成されている点で、分析的キュビスムの作品のように見える。整然と並ぶ密な平行線は、キュビスムの陰影表現、特にジャック・ヴィヨンによる銅版画などの表現方法と共通している。ただ、たとえ完成作からは判別が容易ではなくとも、キュビスムがテーブルやぎたーといった現実の対象を描いているのに対して、クレーの「無題」に描かれているものは抽象的な形の集積である。それは解体された対象としての切子面ではなく、なんら現実と結びついていない切子面による抽象的な構成である。(図録P.79)”つまり、キュビスムはもともと対象を立体として多面的に描こうとするところから出発したはずが、クレーには、そんな気はさらさらなくて、キュビスムで描かれた画面が画面構成のひとつのやり方として使えるものとして受け取られるということになる。だから、前の章で見た「座っている少女」が即興的に彩色された画面であったのが、この「無題」のペンで引かれた線でつくられた画面でもよかったということになります。単純化すると、キュビスムもカンディンスキーも何かを描くのに対して、クレーは描かれたのが何かになるという違いでしょうか。それは根本的な違いなのかもしれません。だから、クレーにとってキュビスムはイムズではなくテクニックでしかなかったということなります。”クレーにとってキュビスムは、現実をどのように認識するかという問題よりも、いかにして抽象的な画面を構成するかという問題において重要であった。そして、キュビスムの様式を通じて抽象的な画面が導入されるや否や、クレーは具体的な対象をほのめかし始めた。再び、作品に詩的な要素がもたらされたのである。こうしたキュビスムの様式の自由な応用を可能にしたのは、なによりもクレーのキュビスムに対する冷ややかな態度であった。彼はその本質を理解していたかもしれないが、それを実践しようとはしなかったのである。(図録P.84)”。

約十年後の1922年、クレーは「北方の森の神」(左側)という油彩を制作します。この作品は”ピカソの「ダニエル=ヘンリー・カーンワイラーの肖像」(右側)などを参照している。ただし、ピカソの作品がキャンバスの平面と絵画的な奥行きとの緊張感に満ちているのに対して、クレーの「北方の森の神」はごく浅い空間に閉じ込められている。ピカソの作品における直行グリッドと斜交グリッドの緊張感は、クレーの作品では正方形のなかの斜め十字架として、顕在化されるとともに記号化され、その本来の機能を失っている。代わりに、作品は題名を借りて詩的な価値を帯びる。ピカソの作品では奥行きを暗示するだけだった明暗のグラデーションは、クレーの作品では森の不気味な薄暗さとそこに秘められた自然の生命力の表現となるのだ。カーンワイラーの容貌はキュビスム的な解体の結果にすぎないが、森の神の四角と十字の眼は、近づき難さとともに神性の不十分さを暗示している。(図録P.84)”つまり、ピカソではキュビスムは画面に空間を作り出しているのに対して、クレーでは背景の雰囲気づくりという効果のためのテクニックになっているという。

約十年後の1922年、クレーは「北方の森の神」(左側)という油彩を制作します。この作品は”ピカソの「ダニエル=ヘンリー・カーンワイラーの肖像」(右側)などを参照している。ただし、ピカソの作品がキャンバスの平面と絵画的な奥行きとの緊張感に満ちているのに対して、クレーの「北方の森の神」はごく浅い空間に閉じ込められている。ピカソの作品における直行グリッドと斜交グリッドの緊張感は、クレーの作品では正方形のなかの斜め十字架として、顕在化されるとともに記号化され、その本来の機能を失っている。代わりに、作品は題名を借りて詩的な価値を帯びる。ピカソの作品では奥行きを暗示するだけだった明暗のグラデーションは、クレーの作品では森の不気味な薄暗さとそこに秘められた自然の生命力の表現となるのだ。カーンワイラーの容貌はキュビスム的な解体の結果にすぎないが、森の神の四角と十字の眼は、近づき難さとともに神性の不十分さを暗示している。(図録P.84)”つまり、ピカソではキュビスムは画面に空間を作り出しているのに対して、クレーでは背景の雰囲気づくりという効果のためのテクニックになっているという。

そして、次の部屋に移って、チュニジアでの滞在時の作品となります。

“いまは制作から離れている。それはとても深く、やわらかに私の内側へと染み込んでいく。勤勉に励むこともなく、私はそれを感じて、はっきりと確信する。色彩が私を捉えたのだ。私が色彩を摑まえようとする必要はない。色彩がずっと私を捉えて離さないことが、私にはわかる。この幸せな時間が意味するのは、私と色彩はひとつということ。私はがかである。”というのは、クレーの日記の有名な一節で、これはチュニジア滞在の際のこととされています。このことから、チュニジア滞在により、クレーは色彩表現への転機となったという伝説が生まれたと説明されていました。たしかに、展示作品では、これ以前のクレーの作品は、エッチングやペンによる線画や地味な色遣いでした。それが

「チュニスの赤い家と黄色い家」では画面が一気に明るくなります。これを見ただけでは、チュニジアという北アフリカのオリエンタルな異国趣味は感じられません。キュビスムの延長線上の作品のように見えます。”都市の建築を絵画の構造のなかへ組織する”という展示キャプションの説明がありましたが、何のことやら。“中央の赤い家がなす正方形の各辺を延長するようにして、画面の平面性を強調する直交グリッド構造が現われてくる。クレーはこの構造を顕在化させるべく、赤い家の上部に薄い赤色のベールを描き込んでいる。他方、近景を表わす画面の下部では、線遠近法的な空間の奥行きを暗示する、ゆるやかな斜交グリッド構造が垣間見える。建築の構造を延長して絵画のグリッド構造と結びつけてゆく手法は、ドローネーの「ランの塔」などにも見出すことができる。(図録P.89)”こんな難しく言わなくても、「北方の森の神」を明るい色調にして、色の対比を考慮した(それがドローネーの手法ではないかと思う)分、構成をゆるめにした。その結果として、これまで、理知的で繊細な印象だったクレーの作品が、素朴、もっというと粗野なところが現われた。これは、晩年のプリミティブな印象の作品が、けっして突然現れたのではなくて、このころから現われていたということが、ここで見えると思う。多分、クレーには理知的で繊細な面もあれば、粗野と言えるようなプリミティブな面もあって、今までは、後者の側面は表わし方を知らなかったのが、ここで色という手段を媒介にして、表に出る糸口を見つけた、と言えるのではないかと思います。そして、クレーがカンディンスキーの抽象絵画やキュビスムを理解しながらも、距離を置いたのは、彼のプリミティブな部分が身体的に受け入れられなかったためではないか、と私には思えるのです。

“いまは制作から離れている。それはとても深く、やわらかに私の内側へと染み込んでいく。勤勉に励むこともなく、私はそれを感じて、はっきりと確信する。色彩が私を捉えたのだ。私が色彩を摑まえようとする必要はない。色彩がずっと私を捉えて離さないことが、私にはわかる。この幸せな時間が意味するのは、私と色彩はひとつということ。私はがかである。”というのは、クレーの日記の有名な一節で、これはチュニジア滞在の際のこととされています。このことから、チュニジア滞在により、クレーは色彩表現への転機となったという伝説が生まれたと説明されていました。たしかに、展示作品では、これ以前のクレーの作品は、エッチングやペンによる線画や地味な色遣いでした。それが

「チュニスの赤い家と黄色い家」では画面が一気に明るくなります。これを見ただけでは、チュニジアという北アフリカのオリエンタルな異国趣味は感じられません。キュビスムの延長線上の作品のように見えます。”都市の建築を絵画の構造のなかへ組織する”という展示キャプションの説明がありましたが、何のことやら。“中央の赤い家がなす正方形の各辺を延長するようにして、画面の平面性を強調する直交グリッド構造が現われてくる。クレーはこの構造を顕在化させるべく、赤い家の上部に薄い赤色のベールを描き込んでいる。他方、近景を表わす画面の下部では、線遠近法的な空間の奥行きを暗示する、ゆるやかな斜交グリッド構造が垣間見える。建築の構造を延長して絵画のグリッド構造と結びつけてゆく手法は、ドローネーの「ランの塔」などにも見出すことができる。(図録P.89)”こんな難しく言わなくても、「北方の森の神」を明るい色調にして、色の対比を考慮した(それがドローネーの手法ではないかと思う)分、構成をゆるめにした。その結果として、これまで、理知的で繊細な印象だったクレーの作品が、素朴、もっというと粗野なところが現われた。これは、晩年のプリミティブな印象の作品が、けっして突然現れたのではなくて、このころから現われていたということが、ここで見えると思う。多分、クレーには理知的で繊細な面もあれば、粗野と言えるようなプリミティブな面もあって、今までは、後者の側面は表わし方を知らなかったのが、ここで色という手段を媒介にして、表に出る糸口を見つけた、と言えるのではないかと思います。そして、クレーがカンディンスキーの抽象絵画やキュビスムを理解しながらも、距離を置いたのは、彼のプリミティブな部分が身体的に受け入れられなかったためではないか、と私には思えるのです。

「ハマメットのモティーフについて」(右側)は、1914年にチュニジアからの帰国後に制作された油絵作品です。ハマメットは町の名前ですが、町も風景が黒い線による直交のグリッド(格子状)構造におさまって、画面は平面的で抽象的なものになっています。これは、クレーがチュニジアへ出かける以前に“ドローネーの「街の窓」(左側)‘自然に由来するモティーフのない、完全に抽象的な形を実現’しているのに、‘その造形的な営みの成果がバッハのフーガとほとんど同じくらい、絨毯の柄から離れている’ことに着目している。(図録P.92)”という説明は分かりにくいですが、絨毯の柄は平面的ですが様式化されたデザインで抽象的にはなりきれていないことを言っているように思います。この作品では、格子状を作り出す四角形が画面上で繰り返し、重なっていく様子がバッハのフーガに擬せられる。とはいっても、ドローネーの「街の窓」とはちがって、「ハマメットのモティーフについて」のグリッドは不規則で、しかも色の塗り方は粗く、グリッドをつくる黒い線は太くて荒々しい。ドローネーにはないエネルギーというか、クレーの持っている根源的な力強さのようなものが、現われていると思います。カンディンスキーもモンドリアンのような抽象絵画も、キュビスムも理知的というか静的な作品になりがちですが、クレーの場合は、このように野性的というか粗野あるいは素朴な感じのものができてしまうのです。

「ハマメットのモティーフについて」(右側)は、1914年にチュニジアからの帰国後に制作された油絵作品です。ハマメットは町の名前ですが、町も風景が黒い線による直交のグリッド(格子状)構造におさまって、画面は平面的で抽象的なものになっています。これは、クレーがチュニジアへ出かける以前に“ドローネーの「街の窓」(左側)‘自然に由来するモティーフのない、完全に抽象的な形を実現’しているのに、‘その造形的な営みの成果がバッハのフーガとほとんど同じくらい、絨毯の柄から離れている’ことに着目している。(図録P.92)”という説明は分かりにくいですが、絨毯の柄は平面的ですが様式化されたデザインで抽象的にはなりきれていないことを言っているように思います。この作品では、格子状を作り出す四角形が画面上で繰り返し、重なっていく様子がバッハのフーガに擬せられる。とはいっても、ドローネーの「街の窓」とはちがって、「ハマメットのモティーフについて」のグリッドは不規則で、しかも色の塗り方は粗く、グリッドをつくる黒い線は太くて荒々しい。ドローネーにはないエネルギーというか、クレーの持っている根源的な力強さのようなものが、現われていると思います。カンディンスキーもモンドリアンのような抽象絵画も、キュビスムも理知的というか静的な作品になりがちですが、クレーの場合は、このように野性的というか粗野あるいは素朴な感じのものができてしまうのです。

第3章 破壊と希望

第一次世界大戦が勃発すると、クレーの色彩への関心が途切れ、戦場のイメージが想起される作品が描かれるようになる。戦争により、友人の死や別離に遭い、クレー自身も従軍し、描くことができないといった複雑な葛藤のなかで生まれた表現が、その作品に表われている。

上記のような説明ですが、伝記的エピソードはさておき、この時期の作品として展示されている作品は、そういう状況で、本人が葛藤の中で描いたというストーリーが付随、あるいは独り歩きして、そっちを見させようとする感じがして、これらは、あえてスルーです。クレーの作品の中で、あえてこの時期の作品をピックアップしたいと思うほど魅力的な作品を見つけることはなかったし、人物の伝記ストーリーが好きな人が感情移入するのは、好みですから。

上記のような説明ですが、伝記的エピソードはさておき、この時期の作品として展示されている作品は、そういう状況で、本人が葛藤の中で描いたというストーリーが付随、あるいは独り歩きして、そっちを見させようとする感じがして、これらは、あえてスルーです。クレーの作品の中で、あえてこの時期の作品をピックアップしたいと思うほど魅力的な作品を見つけることはなかったし、人物の伝記ストーリーが好きな人が感情移入するのは、好みですから。

ちょうど、この時期に起こっていたダダイズムという芸術運動が、亡命して滞在していたチューリヒにキャバレー・ボルテールに、メンバーが集っていたそうで、そこでクレーは出会うことになった。ダダは、簡単に言えば伝統的文化や芸術の否定です。「都市の描写」は1915年の油絵作品。町の風景を描いた作品なら、チュニジアで描かれた「ハマメットのモティーフ」がありますが、それに比べると、この作品が抽象性が高いことが分かります。これが都市の風景であると目を凝らしてみれば、並んだ家の切妻屋根や、そこに生える煙突、直角に曲がる道路と歩道とその縁石とか、ジワジワと見えてきます。このような作品は従来の風景を破壊するようだと、ダダイストからラブコールを受けたということです。これに対して、クレーはダダイズムというイズムには、あまり意識していなかったのではないかと思う。クレーは理念とか思想というようにものには冷淡で、描くという身体の行為や感覚することを優先するだろうということは、今回の展示を見ていて分かった。それは、今回の展示の意図のひとつで、それが伝わっていると思う。

「淑女の私室でのひとこま」は1922年の作ですが、画面中央の水平に描かれている唇のようなものは、女性性器を横に描いたもの。いわゆるオ×ンコで、それに両端に車輪をつけた奇妙な機械や首を長くしたアンテナのような機械、植物の雌しべをつけたような機械が絡んでいる。これってエロで、機械をくっつけた猟奇的グロでは・・・。この作品を見たときに、笑っちゃいました。クレーは、こんな作品を描く・・・。もしかしたら、ダダの影響なのでしょうか。

「淑女の私室でのひとこま」は1922年の作ですが、画面中央の水平に描かれている唇のようなものは、女性性器を横に描いたもの。いわゆるオ×ンコで、それに両端に車輪をつけた奇妙な機械や首を長くしたアンテナのような機械、植物の雌しべをつけたような機械が絡んでいる。これってエロで、機械をくっつけた猟奇的グロでは・・・。この作品を見たときに、笑っちゃいました。クレーは、こんな作品を描く・・・。もしかしたら、ダダの影響なのでしょうか。

第4章 シュルレアリスム

戦争によってドイツにアーティストらが不在となると、制作活動を続けられていたクレーの評価が次第に高まるようになる。とくにパリのシュルレアリスム運動の中心人物であった詩人のアンドレ・ブルトンは、クレーをこの運動の「先駆者」として言及した。ただし、クレー自身は、この運動に積極的にかかわることはなかった。しかし、クレーという人は芸術家だからと、世間離れして芸術のみを追求する人ではなかったようで、晩年にはアメリカという新市場を開拓するために、アメリカ受けを意識して作風を変えることも厭わなかったひとです。自身の作品のマーケティングも考えていた。そういう人ですら、バリで話題になり、評価されていたのを利用しないわけはないでしょう。迎合するとはいわないまでも、市場にニーズを無視することはしなかったのでしょう。それがこの時期の作品の傾向にあるのでしょう。

「小道具の静物」(左側)は1924年の作品ですが、直前まで見てきた抽象的な表現から、この作品では具象的な作品になりました。同じ壁面にキリコの「ヘクトールとアンドロマケーの別れ」(中央)が並んで展示されていて、まるで影響関係があるかのように見えます。ヘクトールは古代ギリシャのトロイの木馬で有名にトロイの王子で英雄アキレウスとの一騎打ちで敗れて死んでしまうのですが、その戦闘に向かうヘクトールを妻アンドロマケーが見送る別れの場面なんでしょうが、抱擁する二人の邪魔をするかのように二人の周囲には建設の足場のようなものがまとわりついています。しかも、抱擁する二人はマネキン人形になって、その肉体性が冷たい金属に置き換えられています。これは見ようによっては、クレーの「淑女の私室でのひとこま」のエログロをはぐらして、あるようでないような不思議なものとなっています。くれーの作品では、画面の”中央にも、マネキンあるいは人形の姿を認めることができる。舞台の小道具としてのそれは、花瓶、水差し、打楽器、マレット、楽譜、旗やそのほかの得体のしれない道具たちと一緒に、その腕を外されて雑然と倉庫に収められている。舞台を降りた道具たちは、人知れず静かに生命を帯び始める。円や四角といった自然の原型となる形を内部に秘めながら、自ら光を発して眼を開こうしている。(図録P.153)”つまり、これは抽象画からの具象画ともいえる。抽象的な本質的な形が抜き出されて、それがあえて具体的な事物に宿る過程が描かれている、ということができる。キリコが夢か現実かといった不思議な世界を創り出したのに対して、クレーは抽象と具象を裏返してみせたといえるのかもしれません。1925年の「舞台稽古」(右側)という作品では、線で描かれたものと彩色が全然別でかみ合っていなくて、それが却って、事物の具象性と抽象性を曖昧にしてしまって、幻想的な具象画とも抽象画ともいえない不思議な作品になっていると思います。

「小道具の静物」(左側)は1924年の作品ですが、直前まで見てきた抽象的な表現から、この作品では具象的な作品になりました。同じ壁面にキリコの「ヘクトールとアンドロマケーの別れ」(中央)が並んで展示されていて、まるで影響関係があるかのように見えます。ヘクトールは古代ギリシャのトロイの木馬で有名にトロイの王子で英雄アキレウスとの一騎打ちで敗れて死んでしまうのですが、その戦闘に向かうヘクトールを妻アンドロマケーが見送る別れの場面なんでしょうが、抱擁する二人の邪魔をするかのように二人の周囲には建設の足場のようなものがまとわりついています。しかも、抱擁する二人はマネキン人形になって、その肉体性が冷たい金属に置き換えられています。これは見ようによっては、クレーの「淑女の私室でのひとこま」のエログロをはぐらして、あるようでないような不思議なものとなっています。くれーの作品では、画面の”中央にも、マネキンあるいは人形の姿を認めることができる。舞台の小道具としてのそれは、花瓶、水差し、打楽器、マレット、楽譜、旗やそのほかの得体のしれない道具たちと一緒に、その腕を外されて雑然と倉庫に収められている。舞台を降りた道具たちは、人知れず静かに生命を帯び始める。円や四角といった自然の原型となる形を内部に秘めながら、自ら光を発して眼を開こうしている。(図録P.153)”つまり、これは抽象画からの具象画ともいえる。抽象的な本質的な形が抜き出されて、それがあえて具体的な事物に宿る過程が描かれている、ということができる。キリコが夢か現実かといった不思議な世界を創り出したのに対して、クレーは抽象と具象を裏返してみせたといえるのかもしれません。1925年の「舞台稽古」(右側)という作品では、線で描かれたものと彩色が全然別でかみ合っていなくて、それが却って、事物の具象性と抽象性を曖昧にしてしまって、幻想的な具象画とも抽象画ともいえない不思議な作品になっていると思います。

シュルレアリスムにはオートマティスムという手法があります。理性や意識による制御を極力排除し、無意識のままに言葉やイメージを表現するものです。具体的には、意識や思考を介さずに、手が勝手に動くままに書いたり描いたりするというものです。展示されていたミロの「絵画」(右側)というタイトルの油絵の大作。”刷毛による塗りむらを残した薄いモノクロームの背景に、きわめて細い線によって多義的な形を描いた(図録P.162)”作品で、画家の無意識からオートマティックに生じた形象を描き留めたもののように見えます。しかし、後年発見された画家のスケッチブックからは周到に準備され下絵があることが分かったということです。まあ、自分の作品として他人に見せるわけですから、ただ描きなぐっただけというのは、当時の画家にはそんなことできないでしょう。しかし、オートマティスムだろうがなかろうが、この大きな画面に一面に塗られた薄いブルーの塗りむらを含めて、なんと透明で美しいのでしょうか。それだけで、この作品は十分ではないかと思います。第1章の展示で見ましたが、クレーは、1909年の「座っている少女」で似たようなことを試みていました。美的な感興を頼りに即興的に色彩の斑点を描き、その中に座っている少女を読み取って、その姿を輪郭線と明暗によって浮かび上がらせたのでした。クレーの「蜜の筆跡(流れるような線)」(左側)というペン画は、無意識に手が勝手に動くままに線が引かれているように見ますが、これは意図的に何かの形をとることを避けていると思います。

シュルレアリスムにはオートマティスムという手法があります。理性や意識による制御を極力排除し、無意識のままに言葉やイメージを表現するものです。具体的には、意識や思考を介さずに、手が勝手に動くままに書いたり描いたりするというものです。展示されていたミロの「絵画」(右側)というタイトルの油絵の大作。”刷毛による塗りむらを残した薄いモノクロームの背景に、きわめて細い線によって多義的な形を描いた(図録P.162)”作品で、画家の無意識からオートマティックに生じた形象を描き留めたもののように見えます。しかし、後年発見された画家のスケッチブックからは周到に準備され下絵があることが分かったということです。まあ、自分の作品として他人に見せるわけですから、ただ描きなぐっただけというのは、当時の画家にはそんなことできないでしょう。しかし、オートマティスムだろうがなかろうが、この大きな画面に一面に塗られた薄いブルーの塗りむらを含めて、なんと透明で美しいのでしょうか。それだけで、この作品は十分ではないかと思います。第1章の展示で見ましたが、クレーは、1909年の「座っている少女」で似たようなことを試みていました。美的な感興を頼りに即興的に色彩の斑点を描き、その中に座っている少女を読み取って、その姿を輪郭線と明暗によって浮かび上がらせたのでした。クレーの「蜜の筆跡(流れるような線)」(左側)というペン画は、無意識に手が勝手に動くままに線が引かれているように見ますが、これは意図的に何かの形をとることを避けていると思います。

「周辺に」という1930年の作品。“中央に据えられた太陽の光を浴びて、画面をぐるりと一周する大地にさまざまな植物が根づいている。それらは特定の種の植物というよりも、光合成、養分の吸収、生長、そして交配といった、植物の生理学的機能を示す典型的な形態を表わしている。すべての植物は。すべての植物は、太陽から降り注ぐ物理的な力を生命的な力へと変換して、空へ向かって生長する。…中略…この作品は、植物が群れる地上的な領域と、太陽が存在する宇宙的な領域との間の隔たりをも主題としている。地上に根付いている植物たちは、宇宙的な領域を目指してはいるが、それに到達することは決してできない。(図録P.177)”

「周辺に」という1930年の作品。“中央に据えられた太陽の光を浴びて、画面をぐるりと一周する大地にさまざまな植物が根づいている。それらは特定の種の植物というよりも、光合成、養分の吸収、生長、そして交配といった、植物の生理学的機能を示す典型的な形態を表わしている。すべての植物は。すべての植物は、太陽から降り注ぐ物理的な力を生命的な力へと変換して、空へ向かって生長する。…中略…この作品は、植物が群れる地上的な領域と、太陽が存在する宇宙的な領域との間の隔たりをも主題としている。地上に根付いている植物たちは、宇宙的な領域を目指してはいるが、それに到達することは決してできない。(図録P.177)”

第5章 バウハウス

クレーは「マイスター」としてバウハウスで教鞭を執ることとなった。ここでは、クレーと同じくマイスターとしてバウハウスに集った教育者ヨハネス・イッテンや画家リオネル・ファイニンガー、そしてイッテンの後任であり、ロシア構成主義を学んだラースロー・モホイ=ナジらの作品群が並ぶとともに、構成主義の影響が垣間見えるクレーの作品も紹介されている。

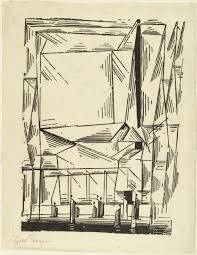

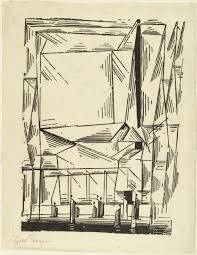

「窓のあるコンポジション」という1919年の作品です。前に見た「ハマメットのモティーフについて」を油彩画として改めて描いた、つまり焼き直しのようです。油絵は水彩画と違って、絵の具が混ざったり、染みたりにじんだりすることはなく、物質的で重層的に重なります。そうなると、水彩画の場合と色彩の扱い方が違ってきます。その重なりが画面全体に重量感を帯びさせている。そして、白い線で描かれたものが抽象的なグリッド構造の下の層の絵の具の上で鮮明に見えてくる。

「窓のあるコンポジション」という1919年の作品です。前に見た「ハマメットのモティーフについて」を油彩画として改めて描いた、つまり焼き直しのようです。油絵は水彩画と違って、絵の具が混ざったり、染みたりにじんだりすることはなく、物質的で重層的に重なります。そうなると、水彩画の場合と色彩の扱い方が違ってきます。その重なりが画面全体に重量感を帯びさせている。そして、白い線で描かれたものが抽象的なグリッド構造の下の層の絵の具の上で鮮明に見えてくる。

バウハウスでのクレーの同僚ということになるのでしょうかリオネル・ファイニンガーの作品(左側)が展示されていました。キュビスム的ということですが、直線による図形で画面を区画し、あるいは図形が重なったりしても画面を構成しているのですが、魅力的なのは色の使い方で、透明な感じがして、それが区切られた面で色の諧調少しずつ変わっていくのは、たとえて言えば鉱物の結晶を角度を変えながら見ている感じに近い。クレーの作品とは違う、理知的な印象の作品です。これは、今回の展覧会での発見でした。

「女の館」(右側)という1921年の油彩作品。黒を基調にして、抽象性の高い、この作品は年数経過によってくすんだようなところがあり、会場で見た印象では、画面全体に暗い靄が覆っているよう感じで、何が描かれているのか判然としませんでした。何かが描かれているということが分かったのは、帰宅後に図録で見てからでした。“黒いベールに覆われた画面から、さまざまな色彩や形象が浮かび上がってくる。画面の中央では、薄青色のドレスをまとった二人の女性が、舞台の幕を左右に開いているようだ。舞台のすぐ上には三角模様の館があり、左右には同じく三角屋根の塔のような姿が認められる。周囲には、赤、緑、淡黄などの色とりどりの樹木が点在している。ここでは、小さな舞台を備えた館の内観と外観、そしてその庭の風景が重なり合っているのだ。さらに、立体的な凹凸をもつ点線によって波打つ水平線が表わされており、これが画面を水平に分節している。樹木の樹冠と幹、裏に付された円形の装飾などの形は、水平に分節された構造のなかにリズミカルに収められていて、その種子は五線譜のなかに収められた音符を連想させる。(図録P.214)”ということが描かれていたというのは、説明を読んで、はじめて分かりました。そう言えば、交差することなく、くねくねと横方向に流れていく破線はシンプルに三角屋根や、縦棒と円形を組み合わせただけの樹などの端を通過しています。濃紺の色調のベースに緑や赤、そして青や白が所々に配列されていて、中央下部に、幕が横でまとめられ、暗い窓の存在が奥にかすかに見える場面の中で最も暗い場所が配置されています。全体は拡がりのある何かの舞台装置にも見えるが、横に走る線もあってか、楽譜にも波立つ水面に映り込んだ風景のようです。簡潔な線と単純化された形態による抽象化されたイメージ表現、そして油彩でありながらもベースとなっている色彩が見えてくるような透明感のある色彩の塗り重ねによって、色彩と、線と形態との間に高い調和が作り出されています。でも、それは、そのように描かれているのは、図録の画像を見ると分かるのですが、美術館で展示されていたのは、上記が黒い靄のなかで何が何だかよく分からなくなっていました。クレーの作品は、いわば多様で、一筋縄ではいかない。その振り幅の大きさから、全体像を捉えることができない。それらが、すべてぶち込まれ、かきまぜられると真っ暗な深淵に至る。この作品の黒くて、何だかわからなくなった画面を見ていたら、クレーの全体像は、こんなものではないだろうか、という思いが浮かんできました。これは、私個人の主観的な見方です。

「女の館」(右側)という1921年の油彩作品。黒を基調にして、抽象性の高い、この作品は年数経過によってくすんだようなところがあり、会場で見た印象では、画面全体に暗い靄が覆っているよう感じで、何が描かれているのか判然としませんでした。何かが描かれているということが分かったのは、帰宅後に図録で見てからでした。“黒いベールに覆われた画面から、さまざまな色彩や形象が浮かび上がってくる。画面の中央では、薄青色のドレスをまとった二人の女性が、舞台の幕を左右に開いているようだ。舞台のすぐ上には三角模様の館があり、左右には同じく三角屋根の塔のような姿が認められる。周囲には、赤、緑、淡黄などの色とりどりの樹木が点在している。ここでは、小さな舞台を備えた館の内観と外観、そしてその庭の風景が重なり合っているのだ。さらに、立体的な凹凸をもつ点線によって波打つ水平線が表わされており、これが画面を水平に分節している。樹木の樹冠と幹、裏に付された円形の装飾などの形は、水平に分節された構造のなかにリズミカルに収められていて、その種子は五線譜のなかに収められた音符を連想させる。(図録P.214)”ということが描かれていたというのは、説明を読んで、はじめて分かりました。そう言えば、交差することなく、くねくねと横方向に流れていく破線はシンプルに三角屋根や、縦棒と円形を組み合わせただけの樹などの端を通過しています。濃紺の色調のベースに緑や赤、そして青や白が所々に配列されていて、中央下部に、幕が横でまとめられ、暗い窓の存在が奥にかすかに見える場面の中で最も暗い場所が配置されています。全体は拡がりのある何かの舞台装置にも見えるが、横に走る線もあってか、楽譜にも波立つ水面に映り込んだ風景のようです。簡潔な線と単純化された形態による抽象化されたイメージ表現、そして油彩でありながらもベースとなっている色彩が見えてくるような透明感のある色彩の塗り重ねによって、色彩と、線と形態との間に高い調和が作り出されています。でも、それは、そのように描かれているのは、図録の画像を見ると分かるのですが、美術館で展示されていたのは、上記が黒い靄のなかで何が何だかよく分からなくなっていました。クレーの作品は、いわば多様で、一筋縄ではいかない。その振り幅の大きさから、全体像を捉えることができない。それらが、すべてぶち込まれ、かきまぜられると真っ暗な深淵に至る。この作品の黒くて、何だかわからなくなった画面を見ていたら、クレーの全体像は、こんなものではないだろうか、という思いが浮かんできました。これは、私個人の主観的な見方です。

「バウハウス・マイスター版画集」は、バウハウスの活動成果をアピールするプロパガンダで、当時在籍していたマイスターたちの作品が網羅されていました。その一部が展示されていましたが、今なら美術史のビッグネームたちの版画が並べられていて、彼らの違いが並べて比べると明らかになるので、面白かったです。ラースロー・モホイ=ナジの「コンポジション」(左側)は構成主義の典型的なもの長方形の配置で構成された幾何学的な画面で、カンディンスキーの「たのしき飛翔」(中央左)も構成主義的で、幾何学的図形を組み合わせてナジより複雑です。そしてまた、ファイニンガーの「ゲルメローダ」(中央右)は、すこし違った構成主義的で、幾何学的図形ではなく尖った線でナジやカンディンスキーのような理知的からは外れた印象です。これらに対して、クレーの「恋煩いの男」(右側)は構成主義ではなく、クレーの素朴で野性的なところが前面に出た作品です。クレーは、バウハウスでは教育者になったということもあり、また、講師の同僚として、「バウハウス・マイスター版画集」で競演したビッグネームたちと肩を並べていたことで、アイデンティティを再確認したのではないかと思います。これは、この展覧会ではなく、ずっと昔、池袋にセゾン美術館があったころ、バウハウス展をそこでやっていて、そこに色彩の講義のための教材として、クレーが作成したものとカンディンスキーが作成したものが並んで展示されていたのを見たことがありました。それは射撃の的のように数個の同心円を色分けしてあるもので、クレーは同系統の色を濃淡の順に並べて、全体としてはモノクロームで、穏やかで安らかでした。これに対して、カンディンスキーは隣り合う色を対立し合うように並べて、全体としてはカラフルですが緊張感に溢れたものになっていました。

「バウハウス・マイスター版画集」は、バウハウスの活動成果をアピールするプロパガンダで、当時在籍していたマイスターたちの作品が網羅されていました。その一部が展示されていましたが、今なら美術史のビッグネームたちの版画が並べられていて、彼らの違いが並べて比べると明らかになるので、面白かったです。ラースロー・モホイ=ナジの「コンポジション」(左側)は構成主義の典型的なもの長方形の配置で構成された幾何学的な画面で、カンディンスキーの「たのしき飛翔」(中央左)も構成主義的で、幾何学的図形を組み合わせてナジより複雑です。そしてまた、ファイニンガーの「ゲルメローダ」(中央右)は、すこし違った構成主義的で、幾何学的図形ではなく尖った線でナジやカンディンスキーのような理知的からは外れた印象です。これらに対して、クレーの「恋煩いの男」(右側)は構成主義ではなく、クレーの素朴で野性的なところが前面に出た作品です。クレーは、バウハウスでは教育者になったということもあり、また、講師の同僚として、「バウハウス・マイスター版画集」で競演したビッグネームたちと肩を並べていたことで、アイデンティティを再確認したのではないかと思います。これは、この展覧会ではなく、ずっと昔、池袋にセゾン美術館があったころ、バウハウス展をそこでやっていて、そこに色彩の講義のための教材として、クレーが作成したものとカンディンスキーが作成したものが並んで展示されていたのを見たことがありました。それは射撃の的のように数個の同心円を色分けしてあるもので、クレーは同系統の色を濃淡の順に並べて、全体としてはモノクロームで、穏やかで安らかでした。これに対して、カンディンスキーは隣り合う色を対立し合うように並べて、全体としてはカラフルですが緊張感に溢れたものになっていました。

「橋の傍らの三軒の家」は、そのバウハウスの講義をしながら制作された作品。アーチ状の橋脚が規則的に並ぶ橋の上に三角屋根の家が三軒並んでいます。空には満月を思わせる天体がいくつも浮かんでいます。規則的に反復する形の橋はリズミカルで画面に運動を生じさせ、対して、三角屋根の家は結晶のようで静謐で、しかも、色の移り変わりが動き、時間の移り変わり感じさせます。“クレーは色彩環あるいは色彩立体における運動を重視する。この作品では、色彩環上の運動として、大きくふたつの種類の運動が認められる。すなわち、橙と黄のあいだに生じる直径上の離散的な距離のあいだの運動である。後者は色彩環の中心近くを経由するから、やや色味を帯びた灰色を経由することになる。「橋の傍らの三軒の家」に純粋な橙、黄、青によって塗られた色面は少なく、例えば、橙の色面は部分的に黄と重ねられることで黄橙を帯び、部分的に青を重ねられることで色味のある灰色を帯びている。この色味のある灰色は、橙、黄、青を色彩環上の運動から、色彩立体の内部での三次元的な運動へと導いていく。すなわち、背景として描かれた黒と、画面の中央右寄りに唯一の残された支持体の紙の白を両極とする、黒と白のあいだの運動である。クレーが講義において色彩立体を論じたのは1924年2月のことで、それゆえ色彩立体に基づく作品としては、その直前に制作が開始された方形図の連作が想定されてきた。とはいえ、黒と白という両極が明確に意識された「橋の傍らの三軒の家」の存在は、1922年の時点でクレーが色彩立体とその内部での運動を仮定していたことを示している。(図録P.234)”前のところで、クレーはキュビスムとの関係で、ドローネーの色彩によるキュビスムを参考にしていたということがありましたが、空間だけでなく時間の動きでの効果を考えていた。この点で、色彩を独立した存在のように捉えていたカンディンスキーとは本質的に異なると思います。

「橋の傍らの三軒の家」は、そのバウハウスの講義をしながら制作された作品。アーチ状の橋脚が規則的に並ぶ橋の上に三角屋根の家が三軒並んでいます。空には満月を思わせる天体がいくつも浮かんでいます。規則的に反復する形の橋はリズミカルで画面に運動を生じさせ、対して、三角屋根の家は結晶のようで静謐で、しかも、色の移り変わりが動き、時間の移り変わり感じさせます。“クレーは色彩環あるいは色彩立体における運動を重視する。この作品では、色彩環上の運動として、大きくふたつの種類の運動が認められる。すなわち、橙と黄のあいだに生じる直径上の離散的な距離のあいだの運動である。後者は色彩環の中心近くを経由するから、やや色味を帯びた灰色を経由することになる。「橋の傍らの三軒の家」に純粋な橙、黄、青によって塗られた色面は少なく、例えば、橙の色面は部分的に黄と重ねられることで黄橙を帯び、部分的に青を重ねられることで色味のある灰色を帯びている。この色味のある灰色は、橙、黄、青を色彩環上の運動から、色彩立体の内部での三次元的な運動へと導いていく。すなわち、背景として描かれた黒と、画面の中央右寄りに唯一の残された支持体の紙の白を両極とする、黒と白のあいだの運動である。クレーが講義において色彩立体を論じたのは1924年2月のことで、それゆえ色彩立体に基づく作品としては、その直前に制作が開始された方形図の連作が想定されてきた。とはいえ、黒と白という両極が明確に意識された「橋の傍らの三軒の家」の存在は、1922年の時点でクレーが色彩立体とその内部での運動を仮定していたことを示している。(図録P.234)”前のところで、クレーはキュビスムとの関係で、ドローネーの色彩によるキュビスムを参考にしていたということがありましたが、空間だけでなく時間の動きでの効果を考えていた。この点で、色彩を独立した存在のように捉えていたカンディンスキーとは本質的に異なると思います。

この後の展示で見られるクレーの作品は、私には、どれも魅力的で、言葉で説明するより先に、黙って見とれてしまいます。

1923年の「蛾の踊り」という作品です。いろいろな説明が加えられているようですが、この青が何よりも魅力的で、少し前に見たミロの明るく澄んだ青とは異なる、深海の底のような暗く沈んだ青は、クレーという画家のイメージそのものです。引き込まれそうな青です。画面は、格子状になっている青色の階調を照らす黄色い光の中、蛾が羽ばたいています。背景の青のグリッドについて”水平方向を軸とする移行は、おおむね均等に分節された階層を暗、明、暗という順序で進むが、垂直方向を軸とする移行は、暗、明、暗、明、暗という繰り返しを伴っているだけでなく、各段階を分節する水平線が、ふたつの明の中心あるいは画面の中心へ向かってゆるやかに湾曲している。加えて、本来なら最も明るい青色で塗られるべき領域が、黄色味を帯びた色で塗られることで、支持体の白を残した段階と「蛾」の身体の一部を除いて、画面はやや緑がかかった青色へと変化している。これによって、明暗の運動が生み出す力は、ふたつの最も明るい点を結節点としながら、女性に擬人化された蛾へと集中していく。(図録P.237)”このグリッドと蛾とは一体化していなくて、それぞれに個別だが、かといって無関係というわけでもない。黒い線で描かれた蛾は油彩転写素描という技法で、それは、手の圧力のかけぐあいによって転写される描線に効果を与えるというもので、なぞる力の強弱や動きの緩急に応じて、原画の端正な線はほぐれ、表情豊かな線が画面に転写される。線の他にも、手を置いた場所には当然その跡が残るという効果があります。ここでも、油彩転写によって線描を転写する際の油絵具のかすれが、線の輪郭を超えて背景の方へと広がっていて、とりわけ弓形になった身体の背中側に強く現れるかすれは、線描を色彩の側へと霧散させているように見えます。他方、背景の側からは、中央の線描と無関係に広がっている色彩のグラデーションに見えますが、その明度のピークが画面中央部の上下の二箇所に存在していて、その上側の最も明度の高いブロックは弓形になった身体のエッジに位置する顔とピンポイントで重なっていて、また下方の明るいブロックは足元のあたりと一致しています。弓形の身体の顔と足という両極に明度のピークが重なり、その二つの間を格子状のグラデーションが、なだらかに繋いでいることが分かります。二つのレイヤーに切り分けられた線描と色彩は、相互に歩み寄りを見せているというわけです。それだけではなく、ここで、右側の足の短い直線に沿う仕方で、色彩のグリッドが歪んでいます。色彩のリズムは、そっと触れた指によって表面張力で盛り上がる水面のように、線に触れることによって干渉を受けているのです。あたかも線と色彩が接触しながら、色彩の波紋に密かな乱れが生じているかのようなのです。この線と色彩の接触は、生と死を分かつ危機的な境界線上でこそ起きている。それはまぎれもなく胸に刺さった矢の位置です。この矢は線と色彩の接触地点となっていないようだ。しかし胸の矢から複数の線を辿りながら視線を降ろした先に、その危機的な場所はある。2本の直線が交

1923年の「蛾の踊り」という作品です。いろいろな説明が加えられているようですが、この青が何よりも魅力的で、少し前に見たミロの明るく澄んだ青とは異なる、深海の底のような暗く沈んだ青は、クレーという画家のイメージそのものです。引き込まれそうな青です。画面は、格子状になっている青色の階調を照らす黄色い光の中、蛾が羽ばたいています。背景の青のグリッドについて”水平方向を軸とする移行は、おおむね均等に分節された階層を暗、明、暗という順序で進むが、垂直方向を軸とする移行は、暗、明、暗、明、暗という繰り返しを伴っているだけでなく、各段階を分節する水平線が、ふたつの明の中心あるいは画面の中心へ向かってゆるやかに湾曲している。加えて、本来なら最も明るい青色で塗られるべき領域が、黄色味を帯びた色で塗られることで、支持体の白を残した段階と「蛾」の身体の一部を除いて、画面はやや緑がかかった青色へと変化している。これによって、明暗の運動が生み出す力は、ふたつの最も明るい点を結節点としながら、女性に擬人化された蛾へと集中していく。(図録P.237)”このグリッドと蛾とは一体化していなくて、それぞれに個別だが、かといって無関係というわけでもない。黒い線で描かれた蛾は油彩転写素描という技法で、それは、手の圧力のかけぐあいによって転写される描線に効果を与えるというもので、なぞる力の強弱や動きの緩急に応じて、原画の端正な線はほぐれ、表情豊かな線が画面に転写される。線の他にも、手を置いた場所には当然その跡が残るという効果があります。ここでも、油彩転写によって線描を転写する際の油絵具のかすれが、線の輪郭を超えて背景の方へと広がっていて、とりわけ弓形になった身体の背中側に強く現れるかすれは、線描を色彩の側へと霧散させているように見えます。他方、背景の側からは、中央の線描と無関係に広がっている色彩のグラデーションに見えますが、その明度のピークが画面中央部の上下の二箇所に存在していて、その上側の最も明度の高いブロックは弓形になった身体のエッジに位置する顔とピンポイントで重なっていて、また下方の明るいブロックは足元のあたりと一致しています。弓形の身体の顔と足という両極に明度のピークが重なり、その二つの間を格子状のグラデーションが、なだらかに繋いでいることが分かります。二つのレイヤーに切り分けられた線描と色彩は、相互に歩み寄りを見せているというわけです。それだけではなく、ここで、右側の足の短い直線に沿う仕方で、色彩のグリッドが歪んでいます。色彩のリズムは、そっと触れた指によって表面張力で盛り上がる水面のように、線に触れることによって干渉を受けているのです。あたかも線と色彩が接触しながら、色彩の波紋に密かな乱れが生じているかのようなのです。この線と色彩の接触は、生と死を分かつ危機的な境界線上でこそ起きている。それはまぎれもなく胸に刺さった矢の位置です。この矢は線と色彩の接触地点となっていないようだ。しかし胸の矢から複数の線を辿りながら視線を降ろした先に、その危機的な場所はある。2本の直線が交 わる先で現れるこの逆ℓ型は、矢の形態と強く呼応しており、その雫のような形は、胸から滴り落ちる血を表しているともいえます。この雫状の形態は、ここで描かれることのない身体の落下の先触れとなり、がてくる落下の手前にある宙吊りの時間において、蛾は生と死の狭間で、その身を踊らせている。この擬人化された蛾は、地上に根ざしながらも天上の月と太陽を憧れる、人間の飽くことのない衝動のシンボルとなっている、という説明がありましたが、何かそれ以上の激しいものを、透明なヴェールにつつんで凍らせてしまっているような印象です。

わる先で現れるこの逆ℓ型は、矢の形態と強く呼応しており、その雫のような形は、胸から滴り落ちる血を表しているともいえます。この雫状の形態は、ここで描かれることのない身体の落下の先触れとなり、がてくる落下の手前にある宙吊りの時間において、蛾は生と死の狭間で、その身を踊らせている。この擬人化された蛾は、地上に根ざしながらも天上の月と太陽を憧れる、人間の飽くことのない衝動のシンボルとなっている、という説明がありましたが、何かそれ以上の激しいものを、透明なヴェールにつつんで凍らせてしまっているような印象です。

「赤、黄、青、白、黒の長方形によるハーモニー」は1923年の作品です。”

1923年から、クレーは画面をゆるやかなグリッド構造に分節して、さまざまな色彩を布置してゆく「方形画」と呼ばれる作品の制作を開始する。それらは多くの場合、暗い下地のうえに油彩などの不透明な絵の具によって描かれた。クレーは補色を含むあらゆる色彩の関係を、運動という連続性のなかで捉えようとした。この作品に現れる多様な色彩もまた、白と黒を両極とする色彩立体における連続的な運動のなかで捉えられる。たしかに、例えば画面の中央にある薄ピンクと、隣接する濃紺とのあいだには飛躍が生じている。しかし、より視野を広げてみれば、この飛躍的な関係は、色彩立体において近接する色彩や中心点としての灰色を経由して、連続的な運動を獲得するのである。”という展覧会場でのキャプションでの説明です。クレーの絵画が音楽的であるとわれるのは、このタイプの作品で、長方形という単純な幾何学的な形態を使いながら、色彩の組み合わせによって、深みや奥行き、リズムを生み出し、色彩のハーモニーによって、音楽的な響きを表現しようとしていると考えたのだと思います。

「小さな家」は1928年の作品です。「赤、黄、青、白、黒の長方形によるハーモニー」のような方形画の上に、有機的生命的とでも言えるようなものが乗っている。グリッドをつくるのは黒い線で、画面上に油絵具を盛り上げるようにしておかれた線は、フリーハンドで、壁を蔦がはうように見えます。そして、グリッド仕切られた画面は、そのグリッドのとおりに色分けされているのではなく、時にグリッドに従い、時に無視するように、大地を連想させる茶色をベースに、植物を連想させる緑や花を連想させる赤などを散りばめながら配されています。

「小さな家」は1928年の作品です。「赤、黄、青、白、黒の長方形によるハーモニー」のような方形画の上に、有機的生命的とでも言えるようなものが乗っている。グリッドをつくるのは黒い線で、画面上に油絵具を盛り上げるようにしておかれた線は、フリーハンドで、壁を蔦がはうように見えます。そして、グリッド仕切られた画面は、そのグリッドのとおりに色分けされているのではなく、時にグリッドに従い、時に無視するように、大地を連想させる茶色をベースに、植物を連想させる緑や花を連想させる赤などを散りばめながら配されています。

「鳥」は1932年の点描作品です。クレーの点描は、スーラ、シニャックらの新印象派の点描画とは異なり、点で対象をかたどらないという点で、特徴的です。この作品でも、何かを描く役目から解放された点の造形で構成されています。さらに、画面いっぱいに広がる点からは、色合いを豊かにするためのフィルターのような効果が感じられ、そのリズムは、海面にきらきらと反射する光のようです。このさまざまな色彩による点は、鳥の形に引かれた太い線によって、分割されます。また、その線は循環しているように、無限に続いていく、繰り返しを暗示しています。点とそれを区切る線がそれぞれに無限に反復する。点と線とは、それぞれが相互に反復するという、音楽でいえば複数のメロディが相互に絡みあいながら、一つになることなく続いていくポリフォニーに擬せられている。

「鳥」は1932年の点描作品です。クレーの点描は、スーラ、シニャックらの新印象派の点描画とは異なり、点で対象をかたどらないという点で、特徴的です。この作品でも、何かを描く役目から解放された点の造形で構成されています。さらに、画面いっぱいに広がる点からは、色合いを豊かにするためのフィルターのような効果が感じられ、そのリズムは、海面にきらきらと反射する光のようです。このさまざまな色彩による点は、鳥の形に引かれた太い線によって、分割されます。また、その線は循環しているように、無限に続いていく、繰り返しを暗示しています。点とそれを区切る線がそれぞれに無限に反復する。点と線とは、それぞれが相互に反復するという、音楽でいえば複数のメロディが相互に絡みあいながら、一つになることなく続いていくポリフォニーに擬せられている。

第6章 新たな始まり

1933年にヒトラーが政権を握ると、クレーの作品は退廃芸術とされ、クレーは故国スイスに亡命することになります。そのような社会的な状況、そして自己免疫疾患に罹り作品制作が困難な状況に陥りながらも、自身の苦しみを伝えるのみならず、イメージの境界や一つひとつの造形の意味合いを探究するような姿勢も見受けられる。

「回心した女の堕落」は1939年の作品です。これまで見てきた作品とは、別人かと思えるほど異なった作品です。この章で展示されているクレーの作品は、これまで見てきた作品と異なるので、クレーという画家の全体像が混乱してしまうのです。血で描かれたような、ドロドロした赤く太い線。画面全体が炎のような朱色。血だまりか臓物のような紫がかった物体。地獄の業火に焼かれているのか、首に鎖を巻かれ、頭を丸刈りにされて叫んでいる女の姿。これらに、晩年のクレーを襲った苦痛と死の気配を読み取ることもできるという説明もあります。その一方で、亡命生活で逼迫する経済的状況のなかで作品を売らなければならず、その販売先としてアメリカという新市場を想定したとき、これまでのバウハウス・マスターとしてのクレーからの転換を遂げた、その現われがこの作品ということもできる。ありていにいえば、アメリカという市場での受けを図って作風を転換させた、ということです。実際に、この作品はアメリカで売れたそうです。この作品では、鼻は顔を斜めに横切る直線と2つの点の組み合わせによって、耳はS字型のフォルムによって表されている記号的表現は、「耳をそばだてる」という行為を暗示している。また、歯をむき出しにして大きく開かれた特徴的な口は、叫びを意味する記号的表現として用いられている。そして、頭部の下の連続する円形は、単純に装身具か、あるいは身体と身体の接合部を意味している。また画面上部に見られる、色彩の濃淡が異なる上向きと下向きの2つの半円型の組み合わせは、昼と夜という時間の経過を示している。山がふたつ連なったようなフォルムとともに、画面に描かれた内容を説明するインスクリプションを成しているようにも見える。ということです。このようにクレーの晩年の作品は、視覚的言語とでも呼ぶべき、イメージの意味作用に関する独自の体系の存在を暗示しているといいます。このような記号的表現に移行している、といいます(https://www-art.aac.pref.aichi.jp/collection/pdf/2020/apmoabulletin2020p17-30.pdf)。

「回心した女の堕落」は1939年の作品です。これまで見てきた作品とは、別人かと思えるほど異なった作品です。この章で展示されているクレーの作品は、これまで見てきた作品と異なるので、クレーという画家の全体像が混乱してしまうのです。血で描かれたような、ドロドロした赤く太い線。画面全体が炎のような朱色。血だまりか臓物のような紫がかった物体。地獄の業火に焼かれているのか、首に鎖を巻かれ、頭を丸刈りにされて叫んでいる女の姿。これらに、晩年のクレーを襲った苦痛と死の気配を読み取ることもできるという説明もあります。その一方で、亡命生活で逼迫する経済的状況のなかで作品を売らなければならず、その販売先としてアメリカという新市場を想定したとき、これまでのバウハウス・マスターとしてのクレーからの転換を遂げた、その現われがこの作品ということもできる。ありていにいえば、アメリカという市場での受けを図って作風を転換させた、ということです。実際に、この作品はアメリカで売れたそうです。この作品では、鼻は顔を斜めに横切る直線と2つの点の組み合わせによって、耳はS字型のフォルムによって表されている記号的表現は、「耳をそばだてる」という行為を暗示している。また、歯をむき出しにして大きく開かれた特徴的な口は、叫びを意味する記号的表現として用いられている。そして、頭部の下の連続する円形は、単純に装身具か、あるいは身体と身体の接合部を意味している。また画面上部に見られる、色彩の濃淡が異なる上向きと下向きの2つの半円型の組み合わせは、昼と夜という時間の経過を示している。山がふたつ連なったようなフォルムとともに、画面に描かれた内容を説明するインスクリプションを成しているようにも見える。ということです。このようにクレーの晩年の作品は、視覚的言語とでも呼ぶべき、イメージの意味作用に関する独自の体系の存在を暗示しているといいます。このような記号的表現に移行している、といいます(https://www-art.aac.pref.aichi.jp/collection/pdf/2020/apmoabulletin2020p17-30.pdf)。

「山への衝動」は1939年の油絵。クレーは以前から漢字やヒエログリフを援用しながら、文字を作品のイメージに取り込んできました。原始のころは描くことと書くことは分化されていなかったとクレーは言っているとそうです。この作品では、ルーン文字のような重い線が自由に形をつくりながら、色彩と結びついて、さまざまな具体的事物を連想させるようです。“画面の上部に重なる黒い線は、山の稜線や林立する木々を連想させ、右上の青色は空を暗示している。左上のやや明るい緑色で囲まれた弧を描く黒い線は、月を示しているかもしれない。画面の下部では、これら輪郭の閉じた形によって、登山鉄道とそれに驚いて仆れる人物が明瞭に表わされている。(図録P.278)”というように記号的あるいは象徴的で、そして一見ナイーブで、何が描かれているか分かるようで、これは大量生産、大量消費の大衆文化の傾向のアメリカに応じたものということになるのでしょうか。そういうことを考えてみると、クレーという画家は必ずしも芸術至上主義というのではなくて、したたかさも備えていたことが分かると思います。それを思うと、私は、安心することができるのです。

「山への衝動」は1939年の油絵。クレーは以前から漢字やヒエログリフを援用しながら、文字を作品のイメージに取り込んできました。原始のころは描くことと書くことは分化されていなかったとクレーは言っているとそうです。この作品では、ルーン文字のような重い線が自由に形をつくりながら、色彩と結びついて、さまざまな具体的事物を連想させるようです。“画面の上部に重なる黒い線は、山の稜線や林立する木々を連想させ、右上の青色は空を暗示している。左上のやや明るい緑色で囲まれた弧を描く黒い線は、月を示しているかもしれない。画面の下部では、これら輪郭の閉じた形によって、登山鉄道とそれに驚いて仆れる人物が明瞭に表わされている。(図録P.278)”というように記号的あるいは象徴的で、そして一見ナイーブで、何が描かれているか分かるようで、これは大量生産、大量消費の大衆文化の傾向のアメリカに応じたものということになるのでしょうか。そういうことを考えてみると、クレーという画家は必ずしも芸術至上主義というのではなくて、したたかさも備えていたことが分かると思います。それを思うと、私は、安心することができるのです。

この展覧会は巡回展で、ここ静岡が最後のようですが、図録と展示リストを見比べて見ると、図録にはあるが展示リストにはない作品が、少なからずあります。スペースの関係もあるのでしょうか。残念なことです。しかし、展示ストーリーが明確で、少々単純化しすぎの感がなきにしもあらず、というところもありますが、バウル・クレーという画家についてのひとつのまとまったイメージを得ることができました。楽しかったし、とても勉強になりました。