�s�S�ł̎d����[���ɏI����āA�A���r���ɗ�����������p�فB���̔��p�ق͊J�َ��Ԃ��A�����ł��P�X���R�O���܂łȂ̂ŁA�ۂ̓��łT���Ɏd�����I����Ă���ł��A�����삯���ɂȂ邪������邱�Ƃ��ł���B����́A�ƂĂ����肪�����B�ꏊ�́A�g�ˎ��w��������Đ����́A�w�O�ɉ؊X�̏��ƃr���̍ŏ�K�ɂ���B�ɉ؊X�̌�������̂������䖝���āi�a�J��BUKAMURA�ɍs���r���̃S�~�S�~�������ɔ�ׂ�A�܂��܂����j�A�G���x�[�^�[�ōŏ�K�ɏオ��ƁA�f�p�[�g�̃t���A�̂悤�ȁA�����ȃM�����[������B�d�����I����āA�ƂɋA��O�ɁA��������ĊG�����ĉ߂����ɂ́A���傤�ǂ悢�傫����������Ȃ��B���ꗿ���A��ݓW�P�O�O�~�A���W�R�O�O�~�ƈ����B����́A���̂悤�Ȑl�ԂɂƂ��ẮA�������Ղ����Ƃ��̏�Ȃ��A�������ߋ��̓W����̗���������ƁA�ʔ������Ȋ�悪����ł����̂ŁA����A�܂��������Ǝv�����B

�s�S�ł̎d����[���ɏI����āA�A���r���ɗ�����������p�فB���̔��p�ق͊J�َ��Ԃ��A�����ł��P�X���R�O���܂łȂ̂ŁA�ۂ̓��łT���Ɏd�����I����Ă���ł��A�����삯���ɂȂ邪������邱�Ƃ��ł���B����́A�ƂĂ����肪�����B�ꏊ�́A�g�ˎ��w��������Đ����́A�w�O�ɉ؊X�̏��ƃr���̍ŏ�K�ɂ���B�ɉ؊X�̌�������̂������䖝���āi�a�J��BUKAMURA�ɍs���r���̃S�~�S�~�������ɔ�ׂ�A�܂��܂����j�A�G���x�[�^�[�ōŏ�K�ɏオ��ƁA�f�p�[�g�̃t���A�̂悤�ȁA�����ȃM�����[������B�d�����I����āA�ƂɋA��O�ɁA��������ĊG�����ĉ߂����ɂ́A���傤�ǂ悢�傫����������Ȃ��B���ꗿ���A��ݓW�P�O�O�~�A���W�R�O�O�~�ƈ����B����́A���̂悤�Ȑl�ԂɂƂ��ẮA�������Ղ����Ƃ��̏�Ȃ��A�������ߋ��̓W����̗���������ƁA�ʔ������Ȋ�悪����ł����̂ŁA����A�܂��������Ǝv�����B

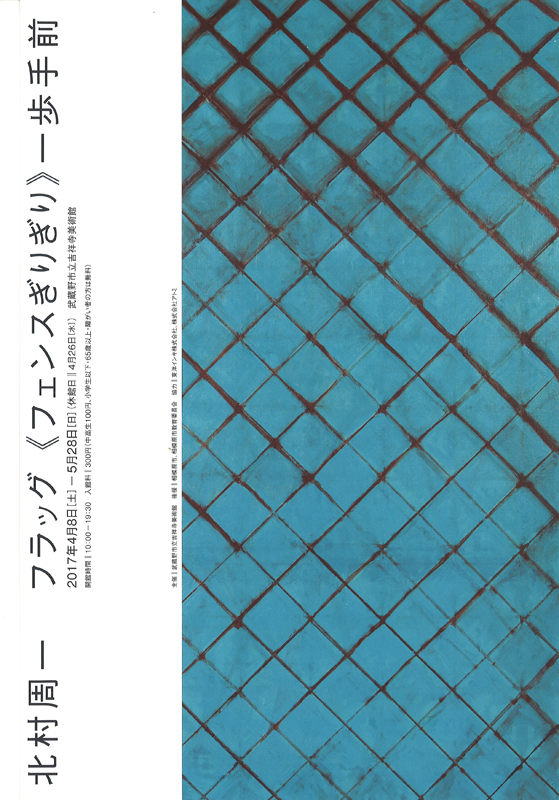

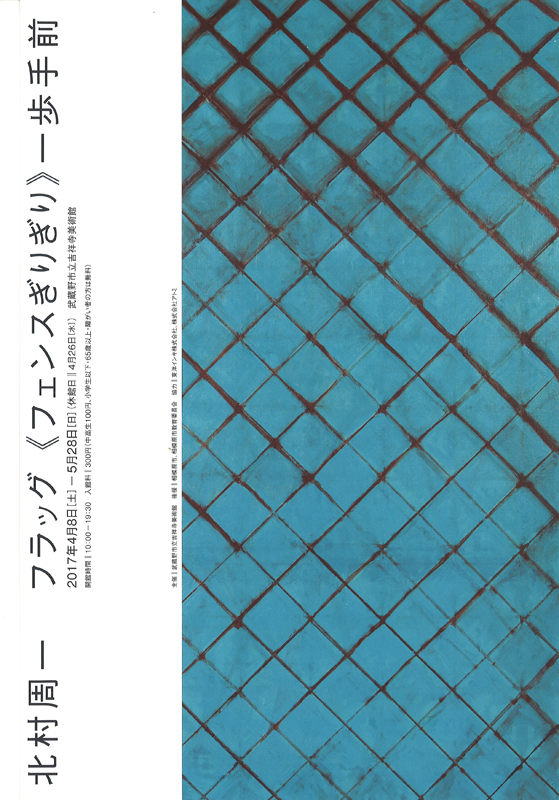

���āA�k������Ƃ�����Ƃɂ��ẮA���͏��߂č�i�ɐڂ���l�Ȃ̂ŁA��Ƃ̏Љ�����˂āA��Î҂̂����������p���܂��B�g�W�����ɍ�i�̔��\�𑱂��Ă����ƁA�k������i�P�X�T�Q�N���܂�j�B�u�t���b�O�s�t�F���X���肬��t�v�Ƃ�����ȓW����̃^�C�g���́A�Q�O�O�W�N�̌W�����т��Ĕނ��g�������Ă�����̂ł��B�u�t���b�O�v�Ƃ́A�u�㉺���E�ɓ�����{�̐�����_�Ō������悤�Ƃ���Ƃ��A���̌����̒��O�i�����O�j�ɔ��������ԁv�ɂ��Ă̖k���Ǝ��̌ď̂ł���A�ނ̍�i�ɒʒꂷ���ԊT�O�ł��B�ނ����肾����ʂɂ����āA�u�t���b�O�v�͂��܂��܂ȗl�ԂɓW�J����Ă���B�k���̍�i�ɂ́A�u�����q���v�u�����v�u���C�������v�Ȃǂ̂悤�ɁA�����Ή�ʂ���͎v�������Ȃ��薼���^�����Ă��܂��B�薼�́A��i�̔w��ɑ��݂���ގ��g�̌o����v�l�̍��Ղ��������̂ł���A�ނɂƂ��Ă͍�i���u���Â���v�Ƃ������Ƃ��傫�ȈӖ��������Ă���̂ł��B���̂��Ƃ́A�ނ�����������g��ł���Z�̂Ƃ��[���ւ���Ă��܂��B����̎d���ɂ��āA�u����������܂��̂��ƁA��{�I�Ȃ��Ƃ��A���X����Ɍ����邱�Ƃ����ꂸ�A�J��Ԃ��v�s�ׂł���ƌ��k���B�ނ̎��́A�u�t���b�O�v�̂悤�ɁA����ł͂���������܂��̂悤�ɖڂɂ��Ă��Ȃ���Ȃ݂��邱�Ƃ��Ȃ��A����Ȏ��ۂ̂����ɂ���܂��B�{�W�́A�s���̔��p�قł͏��̌W�ƂȂ�܂��B�k������̓��قȎd���̈�[�ɐG���D�@�ł��B�h

���̂������́A������x�k���̍�i�ɐe����ł���l�����̂�����ׂ�ŁA���߂Ĕނ̍�i�ɐڂ���l�ɂ́A�k���̍�i�Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��͕�����悤������܂���B���������G�������Ƃ����o��������Ƃ��̂��Ƃ��l���Ă݂܂��傤�B�Ⴆ�A�����_=���B���`�́u���i�E���U�v�Ƃ����G���m��Ȃ��āA���߂Č����ۂɂ́A����܂ł̎����悤�ȊG��������o�����Ȃ���悤�Ɍ��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B����܂ŁA�������������f���ɂ����l��������x���������Ƃ�����A���̎��ɁA�ǂ̂悤�ɊG��������̂��Ƃ����o�����p�^�[���Ƃ��Ē~�ς��Ă��܂��B�����ŁA�����u���i�E���U�v�ɏ��߂ďo������Ƃ��ɁA�����ɏ������`����Ă��邱�ƁA�����͔��g���ŁA�ߐ��ʂł�����������Ă��邱�ƁA�w�i�Ɍi�F���`����Ă��邱�Ƃ��A����Ƃ����ɔc�����邱�Ƃ��ł��܂��B���̏ꍇ�A���̂ق��̔c���̎d���A�Ⴆ�A�n���ȐF���������āA���̐F�ŕ҂͗l�Ƃ��đ����邱�Ƃ́A���肦�܂���B�u���i�E���U�v�Ƃ�����i���A�Ƃ肠�����l����`������i�ł���A���̂悤�Ȍ`��`���Ă��邱�Ƃ�O��ɂ��āA��i�����Ă����܂��B����́A����������i�����Ă������߂̎�|����̂悤�Ȃ��̂ł��B���ۉ�̏ꍇ�́A����Ƃ͏����Ⴂ�܂��B���̎�|����Ƃ��Ẳ����̃p�^�[�������܂��Ă��Ȃ��̂ł��B���ꂪ�u������Ȃ��v�Ƃ���������ЂƂ̌����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A�t�Ɍ����A���̂悤�Ȍo���������Ƃ̂Ȃ��o��ɂ���āA�V���Ɍo��������Ƃ������Ƃ����ۉ������ꍇ�ɉ\�ɂȂ�Ƃ������Ƃł�����܂��B�Ƃ͌����Ă��A���ۉ�̗L���ȍ�i�́A���̃p�^�[�����o�������ŗp�ӂ���Ă��邱�Ƃ������āA����ɏ�邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ�����܂��B�܂��A�l�Ƃ����̂́A�ǂ����Ă��ߋ��̎����悤�Ȍo���̃p�^�[�����A�����W���ē��Ă͂߂悤�Ƃ��܂��B�ڂŌ���Ƃ������Ƃ́A��̓I�Ɏ��������邱�Ƃł��B������A���ۉ�Ƃ����ǂ��A����̂͋�̓I�ȉ����ł��B����́A��̂������ɂ���悤�Ȓ��ۓI�Ȍ��t�ł͂���܂���B���̂悤�Ȍ��t�ɂȂ�̂́A��̓I�ɉ��������āA����ɑ��Č��t�ňӖ��Â��������Ƃ��ɁA���߂ĂłĂ�����̂ł��B���̂������ɂ́A���̌����������ȗ�����Ă��܂��B���̉������A���Ȃ�ɍl���Ȃ���A���z��Ԃ��čs�������Ǝv���܂��B

�u�l��.���v���u�l�E�E�v�Ƃ����Q�O�P�O�N�̍�i�ł��B���y�A�ň�Ƃ��ĕ��ׂĂ���܂����B���̍�i�͓W�����̒��ł����̕��ɓW������Ă��āA�������ł����Ɩk���̍�i�����Ă��āA���̍�i�ɂ������đQ����i���݂��|�����͂߂��Ǝv������i�ł��B���̎�|����Ƃ����̂��A���̍�i���݂Ă��āA�A�����J���ە\����`�̉���}�[�N�E���X�R�Ɏ��Ă���Ǝv�������Ƃł��B���X�R�̒��ۉ�Ƃ����̂́A�ԁA�A�I�����W�F�A�A���F�ȂǂɑN�₩�ȐF�̉���O�A�����ɏc�ɐςݏd�Ȃ�l�́A�܂�ŐF���قɂ������w�ォ����_�����̏W�ς̂悤�ɂ������āA�L�����o�X�̉����킸���Ɏc���ĉ�ʂ����ς���䩔��ƕY���Ă���X�^�C���ł��B�����Ɍ���������Ƃ��ẮA���E�Ώ̂̍\�}�A��`�L�����o�X�̓����ɋ�`���J��Ԃ����Ƃ������芴�ł���A�����ɐF�ʂƃt�H�[�}�b�g�̖����̃��@���G�[�V�������W�J����邱�Ƃł��傤���B���������ƌ����Ă��A���M����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A��ʂ���C�ɋ��剻���čs�������Ƃł��B�����ȊG�Ƃ͈���āA�w�����傫�ȊG�͌���҂����̓����ɕ�ݍ��ނ��̂悤�Ȋ��o��^���܂��B��i�摜���ׂČ��Ă��炤�Ƃ悭������܂����A�F�ʂ����Ⴆ�k�������X�R���O�ʂ����ς��ɒP�F�̊G�̋�œh��Ԃ��Ă���_�ŋ��ʂ��Ă��܂��B���̗��҂̈Ⴂ�̂ЂƂ͍�i�̑傫���ł��B���X�R�̍�i�͉��X�ɂ��ĕǂ̂悤�ȋ���ŁA����l���ݍ���ł��܂��Ƃ��낪����܂��B�������A�k���̍�i�͖�1.5m�~0.9m�̑傫���ŁA����l���ݍ��ނƂ������A����l�Ɛ��ʂ�����������Ƃ��������ł��B�����ŁA��i�����Ă��鎄�́A���X�R�̏ꍇ���������������ė�ÂɊώ@����悤�Ȏ����ł悭�ς�Ƃ����ԓx���Ƃ邱�ƂɂȂ�܂��B���̂悤�Ȍ����Ŏ����ɑ�������̂́A�ו��ł��B

�u�l��.���v���u�l�E�E�v�Ƃ����Q�O�P�O�N�̍�i�ł��B���y�A�ň�Ƃ��ĕ��ׂĂ���܂����B���̍�i�͓W�����̒��ł����̕��ɓW������Ă��āA�������ł����Ɩk���̍�i�����Ă��āA���̍�i�ɂ������đQ����i���݂��|�����͂߂��Ǝv������i�ł��B���̎�|����Ƃ����̂��A���̍�i���݂Ă��āA�A�����J���ە\����`�̉���}�[�N�E���X�R�Ɏ��Ă���Ǝv�������Ƃł��B���X�R�̒��ۉ�Ƃ����̂́A�ԁA�A�I�����W�F�A�A���F�ȂǂɑN�₩�ȐF�̉���O�A�����ɏc�ɐςݏd�Ȃ�l�́A�܂�ŐF���قɂ������w�ォ����_�����̏W�ς̂悤�ɂ������āA�L�����o�X�̉����킸���Ɏc���ĉ�ʂ����ς���䩔��ƕY���Ă���X�^�C���ł��B�����Ɍ���������Ƃ��ẮA���E�Ώ̂̍\�}�A��`�L�����o�X�̓����ɋ�`���J��Ԃ����Ƃ������芴�ł���A�����ɐF�ʂƃt�H�[�}�b�g�̖����̃��@���G�[�V�������W�J����邱�Ƃł��傤���B���������ƌ����Ă��A���M����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A��ʂ���C�ɋ��剻���čs�������Ƃł��B�����ȊG�Ƃ͈���āA�w�����傫�ȊG�͌���҂����̓����ɕ�ݍ��ނ��̂悤�Ȋ��o��^���܂��B��i�摜���ׂČ��Ă��炤�Ƃ悭������܂����A�F�ʂ����Ⴆ�k�������X�R���O�ʂ����ς��ɒP�F�̊G�̋�œh��Ԃ��Ă���_�ŋ��ʂ��Ă��܂��B���̗��҂̈Ⴂ�̂ЂƂ͍�i�̑傫���ł��B���X�R�̍�i�͉��X�ɂ��ĕǂ̂悤�ȋ���ŁA����l���ݍ���ł��܂��Ƃ��낪����܂��B�������A�k���̍�i�͖�1.5m�~0.9m�̑傫���ŁA����l���ݍ��ނƂ������A����l�Ɛ��ʂ�����������Ƃ��������ł��B�����ŁA��i�����Ă��鎄�́A���X�R�̏ꍇ���������������ė�ÂɊώ@����悤�Ȏ����ł悭�ς�Ƃ����ԓx���Ƃ邱�ƂɂȂ�܂��B���̂悤�Ȍ����Ŏ����ɑ�������̂́A�ו��ł��B

���̂��Ƃ��o���Ă����Ă��������āA���˂ł����A�b���ς��܂��B���X�R�̍�i�̓����I�Ȗ��͂ɂ��āA���̑傫���ȊO�Ɏ��̂悤�Ȃ��Ƃ������邱�Ƃ��ł��܂��B���X�R�̒P�ɊG�̋�h��ꂽ�����̂悤�ȉ�ʂ́A�G�̋�̓h�肪�S�ʂɔ����A�n���������Č�����قǔ����Ƃ��������A��������h��Ԃ��ꂽ�Ƃ��������Ƃ������q�ŁA���n�ƌ����ĔZ�W�Ƀ���������܂��B���n�ƌ����ĔZ�W�Ƀ���������܂��B���̂悤�ȔZ�W�̃����Ƃ����A����܂ł̊G��̏펯�ł͈ӎ��I�ɔr�˂��ꂫ���l�Ԃ̎�̍����A��т��đ��d���Ă���̂ł��B�����ɁA���X�R�̊G�悪���ۓI�ł����Ă��A�����ė₽���Ȃ炸�A�g���݂ƈ��炬����������v���̈������Ǝv���܂��B�����āA�Z�W�����łȂ��F�ʂ̖ʂł��A�����Ύ����悤�ȐF�ւƒi�K�I�ɔ����ɕω����Ă����悤�ȁA���ԓI�ȁA�͂�����ƐF�̖��O�������Ȃ��悤�ȐF�����ł��B���F�Ƃ������Ƃ����߂��˂�悤�ȐF�ʂ́A���R�̌��̂��Ƃł͓V�C�⎞���ɂ���č�������ł�������ω����A����ɂ�ĐF���̈�ۂ��ϗe���Ă����A���������Â��ȃh���}��ł����܂��B�������ĉ�ʂ̕\�ʑS�̂��h���}�̏�ƂȂ�܂��B�����ē��I��Ԃ̒��Ń|�C���g���Ƃɂ������j���A���X���ω����Ă�܂Ȃ��݂̂Ȃ炸�A�O����K�������܂������Ă�܂Ȃ��B���ԓI�ȕω���������Ă���̂ł��B������A���X�R�̊G��͎��Ԃ����Ă���Ƃ����킯�ŁA�����ƍ�i�ɂ܂�Ď��Ԃ��߂����Ă��Ă��A�O���邱�Ƃ��Ȃ��̂ł��B���̉�ʂł͕�������������܂��A�k���́u�l�v�ɂ��Z�W������A��̍�������܂��B���̏�A�k���̍�i�̓��X�R�̂悤�Ȕ��h��ł͂Ȃ��A�����G�̋�����Ă��āA��ʂ̕\�ʂɂ͂�����Ɖ��ʂ�����Ă��܂��B�摜�ł͕�������������܂��A�k���̍�i�͕\�ʂ��S�c�S�c���Ă��܂��B���X�R�̍�i�̕\�ʂ̊��炩���͕��Â��ŏ_�炩���D�����ȂƂ���́A�ו��ɋC�t����Ƃ��낪����܂��B�������A����|�C���g�̑O����y���݁A�����ɂ���Đ��ݏo�����\�ʂ̕ω����������ڂ��Ă������ƂŔF�����āA���̐Â��ȗ]�C���y���ށB�܂��A�ꃖ���Ƀ|�C���g���i���Ă����ƌ��Ă���ƍו��������Ă��܂��B���ꂪ�����Ă���ƁA���h��̊��炩�ȕ\�ʂɎ��������点�Ă������Ƃ�������ω��ɐg��C����Ƃ����y���ݕ����ł��܂��B�����A�k���ł͂Ȃ����X�R�̂��Ƃ������Ă��܂��Ă��܂����A�����_�ł́A�����g���k���̍�i�̊y��������錾�t���������Ȃ��ł���̂ŁA���X�R�Ƃ̔�r�ő��ΓI�Ȍ����ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�ŁA�b��߂��āA���X�R�ɔ�ׂ�Ɩk���̏ꍇ�ɂ́A���X�R�̂悤�Ȋ��炩����_�炩���̑���ɁA�\�ʂ͓ʉ��ŃS�c�S�c���Ă���̂ŁA�����̊��炩�Ȉړ��͂���Ȃ��Ă��܂��B���̑���ɁA�������~�߂āA��_���Î�����悤�ɗU���Ă��܂��B�����ł́A�\�ʂ̓ʉ����琶�ݏo�����e���\�ʂɕω������o���Ă����܂��B����́A�����ł�������ς���Ɖe�͕ω����A���̉e�̕ω��͐F������O���f�[�V�����̌�������ω������Ă����܂��B���̕ω��̓��X�R�����炩�ȁA���y�Ō��������f�B�̂悤�ɗ������̂ł���̂ɑ��āA�k���̏ꍇ�ɂ́A���ɂ͗��ꂪ�X�g�b�v������A�����肷��悤�ȈӊO���������āA�����ɉ^����������ϔ��q�̃��Y���̂悤�ȂƂ��낪�Ⴂ�܂��B����䂦�ɁA���X�R�̍�i�悤�Ȋς�l�𒾐�������悤���ґz�I�Ƃ��������A�ς�҂̎����𗠐��ċ������悤�ȃ_�C�i�~�b�N�ȂƂ��낪����Ǝv���܂��B����́A���X�R�Ƃ͈Ⴄ���̂̑ΏۂƂ��ē˂������Ă݂�Ƃ��������A��i�ɓ��荞��Œ��ڑ̌�����悤�ȁA��i�ւ̑��������邱�Ƃ��ł��܂��B������A���́u�l�v�Ƃ�����i�ɑ��ẮA�������`����Ă���Ƃ��A�Ӗ���ǂݎ��Ƃ����������Ƃł͂Ȃ��āA��i�̑O�Ŏ��Ԃ��߂����āA�̌�����Ƃ����Ƃ��낪����Ǝv���܂��B

���̂��Ƃ��o���Ă����Ă��������āA���˂ł����A�b���ς��܂��B���X�R�̍�i�̓����I�Ȗ��͂ɂ��āA���̑傫���ȊO�Ɏ��̂悤�Ȃ��Ƃ������邱�Ƃ��ł��܂��B���X�R�̒P�ɊG�̋�h��ꂽ�����̂悤�ȉ�ʂ́A�G�̋�̓h�肪�S�ʂɔ����A�n���������Č�����قǔ����Ƃ��������A��������h��Ԃ��ꂽ�Ƃ��������Ƃ������q�ŁA���n�ƌ����ĔZ�W�Ƀ���������܂��B���n�ƌ����ĔZ�W�Ƀ���������܂��B���̂悤�ȔZ�W�̃����Ƃ����A����܂ł̊G��̏펯�ł͈ӎ��I�ɔr�˂��ꂫ���l�Ԃ̎�̍����A��т��đ��d���Ă���̂ł��B�����ɁA���X�R�̊G�悪���ۓI�ł����Ă��A�����ė₽���Ȃ炸�A�g���݂ƈ��炬����������v���̈������Ǝv���܂��B�����āA�Z�W�����łȂ��F�ʂ̖ʂł��A�����Ύ����悤�ȐF�ւƒi�K�I�ɔ����ɕω����Ă����悤�ȁA���ԓI�ȁA�͂�����ƐF�̖��O�������Ȃ��悤�ȐF�����ł��B���F�Ƃ������Ƃ����߂��˂�悤�ȐF�ʂ́A���R�̌��̂��Ƃł͓V�C�⎞���ɂ���č�������ł�������ω����A����ɂ�ĐF���̈�ۂ��ϗe���Ă����A���������Â��ȃh���}��ł����܂��B�������ĉ�ʂ̕\�ʑS�̂��h���}�̏�ƂȂ�܂��B�����ē��I��Ԃ̒��Ń|�C���g���Ƃɂ������j���A���X���ω����Ă�܂Ȃ��݂̂Ȃ炸�A�O����K�������܂������Ă�܂Ȃ��B���ԓI�ȕω���������Ă���̂ł��B������A���X�R�̊G��͎��Ԃ����Ă���Ƃ����킯�ŁA�����ƍ�i�ɂ܂�Ď��Ԃ��߂����Ă��Ă��A�O���邱�Ƃ��Ȃ��̂ł��B���̉�ʂł͕�������������܂��A�k���́u�l�v�ɂ��Z�W������A��̍�������܂��B���̏�A�k���̍�i�̓��X�R�̂悤�Ȕ��h��ł͂Ȃ��A�����G�̋�����Ă��āA��ʂ̕\�ʂɂ͂�����Ɖ��ʂ�����Ă��܂��B�摜�ł͕�������������܂��A�k���̍�i�͕\�ʂ��S�c�S�c���Ă��܂��B���X�R�̍�i�̕\�ʂ̊��炩���͕��Â��ŏ_�炩���D�����ȂƂ���́A�ו��ɋC�t����Ƃ��낪����܂��B�������A����|�C���g�̑O����y���݁A�����ɂ���Đ��ݏo�����\�ʂ̕ω����������ڂ��Ă������ƂŔF�����āA���̐Â��ȗ]�C���y���ށB�܂��A�ꃖ���Ƀ|�C���g���i���Ă����ƌ��Ă���ƍו��������Ă��܂��B���ꂪ�����Ă���ƁA���h��̊��炩�ȕ\�ʂɎ��������点�Ă������Ƃ�������ω��ɐg��C����Ƃ����y���ݕ����ł��܂��B�����A�k���ł͂Ȃ����X�R�̂��Ƃ������Ă��܂��Ă��܂����A�����_�ł́A�����g���k���̍�i�̊y��������錾�t���������Ȃ��ł���̂ŁA���X�R�Ƃ̔�r�ő��ΓI�Ȍ����ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�ŁA�b��߂��āA���X�R�ɔ�ׂ�Ɩk���̏ꍇ�ɂ́A���X�R�̂悤�Ȋ��炩����_�炩���̑���ɁA�\�ʂ͓ʉ��ŃS�c�S�c���Ă���̂ŁA�����̊��炩�Ȉړ��͂���Ȃ��Ă��܂��B���̑���ɁA�������~�߂āA��_���Î�����悤�ɗU���Ă��܂��B�����ł́A�\�ʂ̓ʉ����琶�ݏo�����e���\�ʂɕω������o���Ă����܂��B����́A�����ł�������ς���Ɖe�͕ω����A���̉e�̕ω��͐F������O���f�[�V�����̌�������ω������Ă����܂��B���̕ω��̓��X�R�����炩�ȁA���y�Ō��������f�B�̂悤�ɗ������̂ł���̂ɑ��āA�k���̏ꍇ�ɂ́A���ɂ͗��ꂪ�X�g�b�v������A�����肷��悤�ȈӊO���������āA�����ɉ^����������ϔ��q�̃��Y���̂悤�ȂƂ��낪�Ⴂ�܂��B����䂦�ɁA���X�R�̍�i�悤�Ȋς�l�𒾐�������悤���ґz�I�Ƃ��������A�ς�҂̎����𗠐��ċ������悤�ȃ_�C�i�~�b�N�ȂƂ��낪����Ǝv���܂��B����́A���X�R�Ƃ͈Ⴄ���̂̑ΏۂƂ��ē˂������Ă݂�Ƃ��������A��i�ɓ��荞��Œ��ڑ̌�����悤�ȁA��i�ւ̑��������邱�Ƃ��ł��܂��B������A���́u�l�v�Ƃ�����i�ɑ��ẮA�������`����Ă���Ƃ��A�Ӗ���ǂݎ��Ƃ����������Ƃł͂Ȃ��āA��i�̑O�Ŏ��Ԃ��߂����āA�̌�����Ƃ����Ƃ��낪����Ǝv���܂��B

�u���C�������E���v���u���C�������E�E�v�Ƃ�����̍�i���A�����悤�ȂƂ��낪����܂��B�����h��ꂽ�����n�̉��ɁA�Ⴄ��ނ̍����h�����`���ꂽ�`�Ԃ������Č����Ă��܂��B�����ł́A�u�l�v�̕\�ʂ̓ʉ����琶�܂��e�̑���ɁA���d���̑w�ɏd�˂�ꓧ���Č��邱�Ƃ̂ł���h��̑w������܂��B���̑w�̓������̕ω����A���Ԃ������Ă݂Ă���ƕω����Ă���킯�ł��B����́A��g�I�Ȍ������ɂȂ�܂����A���X�R���`�ɂȂ�Ȃ��B���������o���āA������L�����o�X�ɒ蒅�����悤�Ƃ��Ă���v���Z�X�ł���̂ɑ��āA�k���͞B�������łɎ����Ă��āA�B�����͎����̂��ƂŁA������͂����肳���悤�Ƃ��Ă���A�Ǝ��ɂ͎v���܂��B�B�������͂����肳����Ƃ����������͌`�e�����ł����A�B���ł���Ƃ́A�`���Ȃ����ƂŃl�K�e�B�u�Ȍ�������������܂���B�����炭�A���X�R�́A���Ƃ��ƕ\���Ƃ����͔̂\���I�Ȍ������ŁA�n�b�L���Ƃ����`�������Ă�����̂�\�킷�A���Ƃ����ۉ�ł����Ă����ۓI�Ȍ`��`���Ă��܂�������A���������`�ŕ\�킵����Ȃ����̂����o�����Ƃ����̂́A���ꂾ���ʼn���I�ł������A�ƌ�����Ǝv���܂��B����ɑ��āA���{�̊G��ł͗]���Ƃ������`����Ȃ����̂�\���Ƃ��Ė��키���Ƃ����������Ƃ���A�B�����Ƃ������Ƃ͔F�߂��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�k���ɂ����̃x�[�X�͂���Ǝv���܂��B�����ł̉ۑ�́A����𐼗m�̓`���̏�ł̊G��ŕ`���Ƃ������ƁB�܂�A�`��\������Ƃ����G��ɓ��Ă͂߂�Ă����Ƃ������Ƃł��B�������A�`���m�����Ă��܂��ΞB���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�����ŁA�k���̊G��͌`�ɂȂ�Ȃ��`��͍�����Ƃ������̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��Ɏv���Ă����̂ł��B�Ⴆ�A���̍�i�ł́A�������ő��w�����ꂽ��ʂɓ����Č����鉺�w�ɕ`����Ă�����̂��A�`�̓n�b�L�����Ă��܂��A�����̕`����Ă��邾�낤���Ƃ͕�����܂��B����́A���̍�i�ł͊G�̋�ςݏグ��ꂽ�����������肵�܂��B

�u���C�������E���v���u���C�������E�E�v�Ƃ�����̍�i���A�����悤�ȂƂ��낪����܂��B�����h��ꂽ�����n�̉��ɁA�Ⴄ��ނ̍����h�����`���ꂽ�`�Ԃ������Č����Ă��܂��B�����ł́A�u�l�v�̕\�ʂ̓ʉ����琶�܂��e�̑���ɁA���d���̑w�ɏd�˂�ꓧ���Č��邱�Ƃ̂ł���h��̑w������܂��B���̑w�̓������̕ω����A���Ԃ������Ă݂Ă���ƕω����Ă���킯�ł��B����́A��g�I�Ȍ������ɂȂ�܂����A���X�R���`�ɂȂ�Ȃ��B���������o���āA������L�����o�X�ɒ蒅�����悤�Ƃ��Ă���v���Z�X�ł���̂ɑ��āA�k���͞B�������łɎ����Ă��āA�B�����͎����̂��ƂŁA������͂����肳���悤�Ƃ��Ă���A�Ǝ��ɂ͎v���܂��B�B�������͂����肳����Ƃ����������͌`�e�����ł����A�B���ł���Ƃ́A�`���Ȃ����ƂŃl�K�e�B�u�Ȍ�������������܂���B�����炭�A���X�R�́A���Ƃ��ƕ\���Ƃ����͔̂\���I�Ȍ������ŁA�n�b�L���Ƃ����`�������Ă�����̂�\�킷�A���Ƃ����ۉ�ł����Ă����ۓI�Ȍ`��`���Ă��܂�������A���������`�ŕ\�킵����Ȃ����̂����o�����Ƃ����̂́A���ꂾ���ʼn���I�ł������A�ƌ�����Ǝv���܂��B����ɑ��āA���{�̊G��ł͗]���Ƃ������`����Ȃ����̂�\���Ƃ��Ė��키���Ƃ����������Ƃ���A�B�����Ƃ������Ƃ͔F�߂��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�k���ɂ����̃x�[�X�͂���Ǝv���܂��B�����ł̉ۑ�́A����𐼗m�̓`���̏�ł̊G��ŕ`���Ƃ������ƁB�܂�A�`��\������Ƃ����G��ɓ��Ă͂߂�Ă����Ƃ������Ƃł��B�������A�`���m�����Ă��܂��ΞB���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�����ŁA�k���̊G��͌`�ɂȂ�Ȃ��`��͍�����Ƃ������̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��Ɏv���Ă����̂ł��B�Ⴆ�A���̍�i�ł́A�������ő��w�����ꂽ��ʂɓ����Č����鉺�w�ɕ`����Ă�����̂��A�`�̓n�b�L�����Ă��܂��A�����̕`����Ă��邾�낤���Ƃ͕�����܂��B����́A���̍�i�ł͊G�̋�ςݏグ��ꂽ�����������肵�܂��B

�u�����q��-�@�v�Ƃ�����i�ł��B�����܂Ń��m�g�[���̍�i����s�b�N�A�b�v���Ă��܂����A�k���̍�i�͂����������̂���ł͂Ȃ����Ƃ�f���Ă����܂��B�����A�����Ŋ��z���q�ׂĂ���k���̓������悭�\���Ă���Ǝv������ł��B�u�l�v��u���C�������v������F�ł���Ȃ�A���̍�i�͔���F�ł��B���̂ق�����ʏ�̕ω��������₷���Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B���X�R�Ƃ̈Ⴂ�ɍS�D���Ă���悤�ł����A���̏ꍇ�͖k���̍�i�����X�R����|����Ɍ��Ă����̂ŁA�ǂ����Ă������Ȃ��Ă��܂��܂��B����́A���Ƃ����Ό������D�݂̐l�Ԃ̎��_�Ō���Ă��邱�Ƃł��B���X�R�̑傫�ȓ����Ƃ��āA��i�̋��傳������܂��B�ǂ̂悤�ɗ����͂������āA����҂����|���܂��B���X�R�͊G��������������Ċώ@����悤�ɒ��߂�̂ł͂Ȃ��āA��i�Ɏ��͂܂��悤�ɂ��ċ�Ԃɕ�܂��悤�ȑ̌������Ă��炤���Ƃ����߂Ă����悤�ł��B�����āA���X�R�̊G��̓����Ƃ��ĐF�ʂ�����܂��B����͍�i�X�P�[���Ƃ����܂��āA����҂���Ԃɕ�ݍ��ނ悤�悤�ȋC���ɂ�����@�\���ʂ����Ă���Ǝv���܂��B�����āA���]���Ėk���̍�i�ɂ́A���̗���������܂���B���̍�i�̑傫���͏c���A���ꂼ���R�O�Z���`�O��ŏ������̂ł��B�܂��A�F�ʂ͂����̒ʂ�A����F�ł��B����ł́A���X�R�̂����Ђ�̂悤�ɋ�Ԃ������āA����҂��ݍ��ނƂ������Ƃ͓���B�ނ���k���̍�i�́A���X�R�������悤�Ƃ����A�����������Ē��߂��i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B����́A�k���̍�i�͉�Ƃ���ʂ��v�Z���č���Ă���悤�Ɍ����邩��ł��B����ɑ��āA���X�R�̍�i�́A��������������R�ɂł��Ă��܂������Ƃ���i�Ƃ��Ă���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�G�̋��h���Ă��āA���R�ł�����ʂ���i�Ƃ��Ē�o����B�S���̍s�������������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��̂ł��傤���B����ɑ��āA�k���̍�i���݂�A�A���͗l�̂悤�ȕH�`�H���A�����āA�K���I�ɕ���ł��܂��B������A�G�̋���̂悤�ɂ��Ēu���Đςݏグ�Ă��܂��B���̂悤�ȍ�Ƃ��s�������������ŋ��R�̌��ʂł����Ƃ͓���l�����܂���B��Ƃ��A�ʓ|�ȍ�Ƃ��A�������悤�Ƃ��čs�������ʂł��B�܂�A���X�R�̏ꍇ�Ƃ������āA���̍�i�ł́A�c���ɕ���ł���H�`�̂��ꂼ��ɂ��āA��Ƃ͂������悤�Ƃ��č�Ƃ����Ă���킯�ł��B�����ɋ��R�I�ȗv�f�������Ă��邱�Ƃ͂���܂����A��{�͉�Ƃ̈Ӑ}�ł��B���������āA���̍�i�̍ו��ɂ͉�Ƃ̈Ӑ}������킯�ŁA���̂悤�ȍ�i������҂̑O�ɁA�Ӑ}���\���Ă��܂��B�������A���͂�������āA�D���Ȃ悤�Ɍ��Ă����킯�ł��B�������A���X�R�̍�i�̂悤�ɋ��R�o���Ă��܂������̂ɔ�ׂ�ƁA���̍ו��Ɏ�����U�������̂ł��B�Ⴆ�A�����悤�ȕH�`������ł���A���̕H�`�̍��ق����悤�Ƃ���B�ςݏグ��ꂽ�G�̋�̌`�⍂���̈Ⴂ�ƁA�������琶�܂��e�┒�̌������̍��قƂ������ו��ł��B�����āA���̂悤�ȍו��̐ςݏd�˂��A��قǏq�ׂ܂������A�k���̍�i���B���������łɂ��邱�Ƃ�O��ɂ��āA���̞B���ł��邱�Ƃ��m�łƂ��Ē���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��Ǝ��͎v���܂��B�������A������Ƃ����Ėk���̂��̍�i�́A������\�킻���Ƃ������Ӑ}���������܂���B����A���̉�ʑS�̂��]���̂悤�Ȃ��̂Ɋ������܂��B����́A���{��ł���A�����`���Ă��Ȃ��]�����A��ʑS�̂̕��͋C�Ƃ���C�����������肵�Ă���B�k���̂��̍�i�́A���̗]�������łł��Ă���悤�Ɍ����܂��B������A�d���Ƃ��A�ْ��������܂��ʂ��犴�����Ȃ��̂ł��B�����ɍ݂�̂́A����ɂ���Ƃ������Ƃ����Ȃ̂ł��B������A���́A���̉�ʂ��݂Ă��āA�ו��̍��ق������������āA����Ȃ��Ƃ�����Ƃ��A����������Ă���Ƃ��������Ƃ����Ċ�X�Ƃ��ċY��Ă��܂����B���X�R�̍�i�ɂ́A���̂悤�ȗV�Y�I�Ɋy����������܂���B

�u�����q��-�@�v�Ƃ�����i�ł��B�����܂Ń��m�g�[���̍�i����s�b�N�A�b�v���Ă��܂����A�k���̍�i�͂����������̂���ł͂Ȃ����Ƃ�f���Ă����܂��B�����A�����Ŋ��z���q�ׂĂ���k���̓������悭�\���Ă���Ǝv������ł��B�u�l�v��u���C�������v������F�ł���Ȃ�A���̍�i�͔���F�ł��B���̂ق�����ʏ�̕ω��������₷���Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B���X�R�Ƃ̈Ⴂ�ɍS�D���Ă���悤�ł����A���̏ꍇ�͖k���̍�i�����X�R����|����Ɍ��Ă����̂ŁA�ǂ����Ă������Ȃ��Ă��܂��܂��B����́A���Ƃ����Ό������D�݂̐l�Ԃ̎��_�Ō���Ă��邱�Ƃł��B���X�R�̑傫�ȓ����Ƃ��āA��i�̋��傳������܂��B�ǂ̂悤�ɗ����͂������āA����҂����|���܂��B���X�R�͊G��������������Ċώ@����悤�ɒ��߂�̂ł͂Ȃ��āA��i�Ɏ��͂܂��悤�ɂ��ċ�Ԃɕ�܂��悤�ȑ̌������Ă��炤���Ƃ����߂Ă����悤�ł��B�����āA���X�R�̊G��̓����Ƃ��ĐF�ʂ�����܂��B����͍�i�X�P�[���Ƃ����܂��āA����҂���Ԃɕ�ݍ��ނ悤�悤�ȋC���ɂ�����@�\���ʂ����Ă���Ǝv���܂��B�����āA���]���Ėk���̍�i�ɂ́A���̗���������܂���B���̍�i�̑傫���͏c���A���ꂼ���R�O�Z���`�O��ŏ������̂ł��B�܂��A�F�ʂ͂����̒ʂ�A����F�ł��B����ł́A���X�R�̂����Ђ�̂悤�ɋ�Ԃ������āA����҂��ݍ��ނƂ������Ƃ͓���B�ނ���k���̍�i�́A���X�R�������悤�Ƃ����A�����������Ē��߂��i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B����́A�k���̍�i�͉�Ƃ���ʂ��v�Z���č���Ă���悤�Ɍ����邩��ł��B����ɑ��āA���X�R�̍�i�́A��������������R�ɂł��Ă��܂������Ƃ���i�Ƃ��Ă���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�G�̋��h���Ă��āA���R�ł�����ʂ���i�Ƃ��Ē�o����B�S���̍s�������������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��̂ł��傤���B����ɑ��āA�k���̍�i���݂�A�A���͗l�̂悤�ȕH�`�H���A�����āA�K���I�ɕ���ł��܂��B������A�G�̋���̂悤�ɂ��Ēu���Đςݏグ�Ă��܂��B���̂悤�ȍ�Ƃ��s�������������ŋ��R�̌��ʂł����Ƃ͓���l�����܂���B��Ƃ��A�ʓ|�ȍ�Ƃ��A�������悤�Ƃ��čs�������ʂł��B�܂�A���X�R�̏ꍇ�Ƃ������āA���̍�i�ł́A�c���ɕ���ł���H�`�̂��ꂼ��ɂ��āA��Ƃ͂������悤�Ƃ��č�Ƃ����Ă���킯�ł��B�����ɋ��R�I�ȗv�f�������Ă��邱�Ƃ͂���܂����A��{�͉�Ƃ̈Ӑ}�ł��B���������āA���̍�i�̍ו��ɂ͉�Ƃ̈Ӑ}������킯�ŁA���̂悤�ȍ�i������҂̑O�ɁA�Ӑ}���\���Ă��܂��B�������A���͂�������āA�D���Ȃ悤�Ɍ��Ă����킯�ł��B�������A���X�R�̍�i�̂悤�ɋ��R�o���Ă��܂������̂ɔ�ׂ�ƁA���̍ו��Ɏ�����U�������̂ł��B�Ⴆ�A�����悤�ȕH�`������ł���A���̕H�`�̍��ق����悤�Ƃ���B�ςݏグ��ꂽ�G�̋�̌`�⍂���̈Ⴂ�ƁA�������琶�܂��e�┒�̌������̍��قƂ������ו��ł��B�����āA���̂悤�ȍו��̐ςݏd�˂��A��قǏq�ׂ܂������A�k���̍�i���B���������łɂ��邱�Ƃ�O��ɂ��āA���̞B���ł��邱�Ƃ��m�łƂ��Ē���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��Ǝ��͎v���܂��B�������A������Ƃ����Ėk���̂��̍�i�́A������\�킻���Ƃ������Ӑ}���������܂���B����A���̉�ʑS�̂��]���̂悤�Ȃ��̂Ɋ������܂��B����́A���{��ł���A�����`���Ă��Ȃ��]�����A��ʑS�̂̕��͋C�Ƃ���C�����������肵�Ă���B�k���̂��̍�i�́A���̗]�������łł��Ă���悤�Ɍ����܂��B������A�d���Ƃ��A�ْ��������܂��ʂ��犴�����Ȃ��̂ł��B�����ɍ݂�̂́A����ɂ���Ƃ������Ƃ����Ȃ̂ł��B������A���́A���̉�ʂ��݂Ă��āA�ו��̍��ق������������āA����Ȃ��Ƃ�����Ƃ��A����������Ă���Ƃ��������Ƃ����Ċ�X�Ƃ��ċY��Ă��܂����B���X�R�̍�i�ɂ́A���̂悤�ȗV�Y�I�Ɋy����������܂���B

���̍�i�ŁA���ꂪ�\���Ă���Ƃ�������Ă����܂��傤�B�����ŁA�����ЂƂ�l��Ƃ�����Ƃ̍�i�Ɣ�ׂČ������Ȃ�܂����B�l��́g�����h��`���Ƃ���������łȂ���i�ɁA���l�ȐF�ʂƂ����v�f��r�����Ă��Ȃ���i�ł��B�����ŁA

���̍�i�ŁA���ꂪ�\���Ă���Ƃ�������Ă����܂��傤�B�����ŁA�����ЂƂ�l��Ƃ�����Ƃ̍�i�Ɣ�ׂČ������Ȃ�܂����B�l��́g�����h��`���Ƃ���������łȂ���i�ɁA���l�ȐF�ʂƂ����v�f��r�����Ă��Ȃ���i�ł��B�����ŁA