2025年6月19日(木)浜松市秋野不矩美術館

今回は休みが2日取れたので日帰りが難しい美術館を泊りがけで訪ねてみることにした。せっかく泊りがけでいくのだから、近くの美術館もついでにまわってみようと。今回は静岡のクレー展がメインなんだが、そのついでということで、ここ浜松市秋野不矩美術館を訪ねてみた。ついでのはずが場所を考慮して、先に訪問することにした。

今回は休みが2日取れたので日帰りが難しい美術館を泊りがけで訪ねてみることにした。せっかく泊りがけでいくのだから、近くの美術館もついでにまわってみようと。今回は静岡のクレー展がメインなんだが、そのついでということで、ここ浜松市秋野不矩美術館を訪ねてみた。ついでのはずが場所を考慮して、先に訪問することにした。

新横浜を11時45分発の「こだま」で掛川に13時6分着。そこから天竜浜名湖鉄道が13時52分発に乗る。結構待ち時間があるようだが、掛川をはじめて降車する人は、注意していないと新幹線の改札が駅の南口で、天浜線は北口にあるので、連絡通路を通って北口に回らなければならない。そして、JRの北口改札はすぐわかるが天浜線は、少し離れていてバス停の陰にあるのでわかりにくい。案内表示もない。だから、乗り換えには十分な時間の余裕を確保しておいた方がいい。ちなみに、JRのホームから直通の通路はあるようなのだが、よく注意していないと分からない。天浜線の駅舎と改札は小さくて目立たず控えめ。昼間は1時間に1本程度なので、時刻は事前に調べておいた方がいい。車両はディーゼルカー1台の編成で運転手が1人でこなすワンマンカー。掛川駅では切符を買えるので問題はない。スイカは使えない。車両はかつての国鉄時代のローカル線の風情があり、車窓風景は田舎の里山、田園風景なので鉄道ファンならずとも旅情をかきたてる。天竜二俣の駅ではタクシーに乗ろうと思っていたが、駅前にはタクシーはいなくて、呼ぶしかないので、歩くことにしたが、案内の道標は最低限しかないので、グーグルマップを利用した方がいい。自動車道路に沿って行くと遠回りになる。道路からの入口には大きな看板と駐車場があるが、そこから坂道を上るのが、これがキツい。今日は30度を超える猛暑の日だったので、大汗を掻かされた。美術館に着いたときは、熱さのせいもあって、息をするのも苦しかった。車の人は坂を上がったところにも駐車場があるので、そちらを利用した方がいいと思う。ただし、坂上の駐車場は台数に限りがあるので、とめられない可能性がある。美術館の建物は画像の通り、木と漆喰の美術館らしくない建物で、入口が民家の玄関みたいになっていて、中が見えない。多くの

美術館は入口がガラス張りで中がよく見えるのだが、この美術館はそうではなく、玄関の戸を開けてお邪魔するような感じ。入ると、受付の女性が元気よく「いらっしゃいませ」と声をかけてくれた。これも美術館らしくない。が、悪い気はしない。なお、天浜線の1日フリー切符を買うと入場料が割引になるそうだ。私は片道切符で来たので割引にはならなかった。荷物の多い人はコインロッカーはないが、受付で預かってくれるので、必要なときはその旨を申し出るといい。なお、館内にカフェやレストランはなく、坂を下りて、通りに出てしばらく行かないと見つからないので、それなりに満たしてから行った方がいい。そして、珍しいのは、1階の展示室は靴を脱いで、靴を靴箱のロッカーにいれるということ。私は、銭湯を思い出して懐かしかった。そして、この美術館は受け付けもそうだが、係員が気

美術館は入口がガラス張りで中がよく見えるのだが、この美術館はそうではなく、玄関の戸を開けてお邪魔するような感じ。入ると、受付の女性が元気よく「いらっしゃいませ」と声をかけてくれた。これも美術館らしくない。が、悪い気はしない。なお、天浜線の1日フリー切符を買うと入場料が割引になるそうだ。私は片道切符で来たので割引にはならなかった。荷物の多い人はコインロッカーはないが、受付で預かってくれるので、必要なときはその旨を申し出るといい。なお、館内にカフェやレストランはなく、坂を下りて、通りに出てしばらく行かないと見つからないので、それなりに満たしてから行った方がいい。そして、珍しいのは、1階の展示室は靴を脱いで、靴を靴箱のロッカーにいれるということ。私は、銭湯を思い出して懐かしかった。そして、この美術館は受け付けもそうだが、係員が気

軽に話しかけてくるのも珍しい。それは、一言添えてくれることだったり、展示の説明を熱心にしてくれることだったり、目線が合うと会釈してくれる。これも、何か微笑ましい。私が訪れたときは、平日で外は猛暑ということもあって、鑑賞者は2〜3名、一時は私1人だけという状態だったせいもある。だから、周囲を気にすることなく、展示を堪能できた。靴を脱いだ素足の感触も悪くない。この美術館の全体の印象は、中に入る前は構えてしまうが、いざ中に入ってしまうと、リラックスして、落ち着いて作品を鑑賞するこのできるところだった。ただ、坂道はキツい。

軽に話しかけてくるのも珍しい。それは、一言添えてくれることだったり、展示の説明を熱心にしてくれることだったり、目線が合うと会釈してくれる。これも、何か微笑ましい。私が訪れたときは、平日で外は猛暑ということもあって、鑑賞者は2〜3名、一時は私1人だけという状態だったせいもある。だから、周囲を気にすることなく、展示を堪能できた。靴を脱いだ素足の感触も悪くない。この美術館の全体の印象は、中に入る前は構えてしまうが、いざ中に入ってしまうと、リラックスして、落ち着いて作品を鑑賞するこのできるところだった。ただ、坂道はキツい。

さて、企画展示については、主催者挨拶を引用します。

"京都・大原で自給自足の生活を営みながら、自然に向かい、戦後の水墨表現に独自の画境を拓いた小松均(1902〜89年)の展覧会を開催いたします。

白髭をたたえたその風貌と作画に取り組む姿勢から”画仙人”と呼ばれた小松均は、明治35(1902)年に山形県大石田町に生まれました。大正9(1920)年に画家を志して上京し、川端画学校に学びました。大正13(1924)年の第4回国画創作協会展(国展)初入選をきっかけに、翌年京都に移り土田麦僊(1867〜1936)に師事します。昭和3(1928)年の国画創作協会第1部(日本画)に出品し入選を重ねます。公募展への出品を一時休止し、山樹社や墨人会などに参加したのち、昭和14(1939)年から院展への出品を再開します。昭和21(1946)年に院展同人に推挙されて以降は、強靭な線による独自の画風を展開していきました。

支援者である内貴清兵衛(1878〜1953)から、写実の徹底によって写実を超えた新しい絵画を創造すべき、との薫陶を受けた小松は、昭和初期からさまざまな模索を続けます。昭和30年代に、大原の生活の中に広がる風景と一体化したような力強い墨線が埋め尽くす大画面の連作へと結実し、その独自の画境は「最上川」「富士」の連作へと広がりをみせていきます。

大原の四季折々の自然を描いた小松は、一方で生き物や植物などの身近なモチーフも繰り返し描いています。ここにも対象を直視して描く小松の一貫した姿勢がうかがえると同時に、これらの作品には、大画面の作品に比べて、あらゆる生命に対する素直な眼差しや作画の信念、そして何よりも生活の息づかいが、より直接的に表われているといえるでしょう。

本展で紹介する作品は、小松均に見せられたひとりのコレクターによって長年にわたって蒐集、愛蔵された作品です。本展をとおして、生きることと描くことを同質のものとし、墨線で描く目に見える自然の形だけでなく、その背後にある世界や精神までも描き尽くそうとした孤高の画仙人・小松均の芸術のあり様を感じとっていただく機会となれば幸いです。"

展示は、作品をモチーフ別に分けて、それぞれについて年代順に変遷を追いかけるという珍しい展示の仕方がされていました。主催者あいさつに明確な主張があり、それに沿うように展示の仕方を考えたのだろうと思います。この展示の仕方で気付いたのですが、小松という人は、モチーフによって描き方というか姿勢が変わるところがあります。それは、これから作品を見ていくにしたがってお分かりいただけると思います。それでは、展示の順番に従って、作品を見ていきましょう。

第1章 大原にて─うつろう四季、変わらぬ風景

靴を脱いで入った展示室は細長い長方形で、入って右手の壁に第1章の作品が並んでいました。小松は1928年に京都の大原を訪れ、それから移り住み、暮らし続けた、その周囲の風景が中心です。ここでの展示には、晩年の小松の姿をキャラクター化したマークから小松の言葉をキャプションにつけられていました。面白かったです。例えば、「櫟林之図」では、“さみどりの櫟林のさびしさに。川瀬の音を口笛に吹く。二十八才大原井出眼蔵庵にて草稿”といった具合です。

最初の作品が「櫟林之図」という1930年の小松28歳の作品です。こちらに向かって笹の茂みの真ん中を小道が伸びてきます。手前は笹も画面右上に枝歯だけが見えている杉や松の木がしっかりと描き込まれているのに対して、画面の奥の方は小道が屈曲し、遠くの橡は点描によって軽やかです。また、手前の松の木の幹は黒く太いのに対して、遠くの橡の木は細くすぅっと伸びるようです。それは、手前は濃く密で重いのに対して、奥は隙間があいて軽やかです。その密と疎、求心と拡散が小道に沿って見る者の視線を運動させる。すごく、凝った画面のデザインをしていると思います。主催者あいさつでは、小松を”画仙人”と称していますが、私は彼の作品をみている作為的というか、設計をすごく考える、いうなら思考の人という印象を受けました。若いころの、この作品にも、そのような傾向を見て取ることができると思います。

最初の作品が「櫟林之図」という1930年の小松28歳の作品です。こちらに向かって笹の茂みの真ん中を小道が伸びてきます。手前は笹も画面右上に枝歯だけが見えている杉や松の木がしっかりと描き込まれているのに対して、画面の奥の方は小道が屈曲し、遠くの橡は点描によって軽やかです。また、手前の松の木の幹は黒く太いのに対して、遠くの橡の木は細くすぅっと伸びるようです。それは、手前は濃く密で重いのに対して、奥は隙間があいて軽やかです。その密と疎、求心と拡散が小道に沿って見る者の視線を運動させる。すごく、凝った画面のデザインをしていると思います。主催者あいさつでは、小松を”画仙人”と称していますが、私は彼の作品をみている作為的というか、設計をすごく考える、いうなら思考の人という印象を受けました。若いころの、この作品にも、そのような傾向を見て取ることができると思います。

「大原山景」という1940年前後、「櫟林之図」の5年以上後の作品です。移り住んだ大原の自宅から大原の金毘羅山を描いた作品だそうです。この作品では山の草地は緑色が使われていますが、それ以外は黒で、ほとんど無彩的に近い色遣いで、並んで展示されていた風景画は水墨画でモノクローム の作品が多くなります。引用した主催者あいさつのなかに“戦後の水墨表現に独自の画境を拓いた”とありましたが、戦前から風景画で水墨画を描き始めていたのでしょうか。それにしても、「櫟林之林」のカラフルな画面と比べて、緑色やその他の色も使っているのにモノクロームに見えてしまうのはなぜでしょう。緑色は草地の色であると同時に山の形を表わす地(バックグラウンド)のような機能を果たしていて、その地の上に墨の黒で樹木が描き加えられている。いわば地と図の関係になっている。その対立感からでしょうか。実際の金毘羅山は画像のように岩山でそこに木々が根を張っているという山のようです。現代と80年前は山の様子が違っていたのかもしれませんが、この作品は、おそらく風景をアレンジしている。それが、意図的にか無意識のうちに行われたのかは、分かりませんが。少なくとも、小松という人は客観的な写実ということからは、当初から離れていた人であることが分かります。また、たくさん描かれた樹木の大きさや疎密さで遠近感を表わすなど、パターン化とその操作を方法として使っていることから、画面をデザイン設計するタイプの知的な画家という印象をもちました。それは、「大原風景」という1950年ごろ、「大原山景」の10年後の水墨画に、より顕著に表われています。山の樹木はピクトグラム(駅の案内図にあるトイレや非常口を簡単なイラストで示すもの)のように単純化された細長い三角錐で、その配置によって、山の遠近感や地形の凸凹を表わしています。また、画面下の村の風景は民家もまた単純化された記号パターンのようにして、それを反復させることで、画面にリズム感を作り出そうしているように見えます。絵画というよりパズルのような感じです。

の作品が多くなります。引用した主催者あいさつのなかに“戦後の水墨表現に独自の画境を拓いた”とありましたが、戦前から風景画で水墨画を描き始めていたのでしょうか。それにしても、「櫟林之林」のカラフルな画面と比べて、緑色やその他の色も使っているのにモノクロームに見えてしまうのはなぜでしょう。緑色は草地の色であると同時に山の形を表わす地(バックグラウンド)のような機能を果たしていて、その地の上に墨の黒で樹木が描き加えられている。いわば地と図の関係になっている。その対立感からでしょうか。実際の金毘羅山は画像のように岩山でそこに木々が根を張っているという山のようです。現代と80年前は山の様子が違っていたのかもしれませんが、この作品は、おそらく風景をアレンジしている。それが、意図的にか無意識のうちに行われたのかは、分かりませんが。少なくとも、小松という人は客観的な写実ということからは、当初から離れていた人であることが分かります。また、たくさん描かれた樹木の大きさや疎密さで遠近感を表わすなど、パターン化とその操作を方法として使っていることから、画面をデザイン設計するタイプの知的な画家という印象をもちました。それは、「大原風景」という1950年ごろ、「大原山景」の10年後の水墨画に、より顕著に表われています。山の樹木はピクトグラム(駅の案内図にあるトイレや非常口を簡単なイラストで示すもの)のように単純化された細長い三角錐で、その配置によって、山の遠近感や地形の凸凹を表わしています。また、画面下の村の風景は民家もまた単純化された記号パターンのようにして、それを反復させることで、画面にリズム感を作り出そうしているように見えます。絵画というよりパズルのような感じです。

小松という画家には写生ということについて独特の姿勢があったようです。“小松は「写生」にこだわりを持って制作を行っていましたが、これは西洋絵画のようなリアリズムとは異なり、自身が見たものを忠実に描き出すという意味での「写実」でした。…「写実をつくして写実を捨てろ、自然を追求して自然を離せ」と諭され、「己の線、古人を真似てはいけないとなると、自然から線を引き出さねばならない。そして、彼は自然に向かって線を引き始めた」と、当時の画家仲間であった藤田信政の描き方からヒントを得、対象から目を離さず直に本紙に描いていくという「直写法」を確立しました。通常、作品を描く際には対象をスケッチし、下絵を作成してから本画に取り組みますが、小松はスケッチや下絵を作らず最初から直に作品を仕上げていきました。大原を描いたある作品に対し、小松は「山から絶対に目をはなしてはいけない山の稜線を見ながら筆を運んで行く」と述べています。(図録P.55)”ここで説明されている小松の姿勢と、展示されている彼の風景画の作為的な印象とは結び付きにくいのですか、彼は直感的にデザインしてしまっているのかもしれません。「大原風景」という同じ題名の作品の15年後の1965年頃の水墨画。上の説明の中にあった“線の追求”の結果が山の輪郭が太く黒い線でしっかりと描かれているのが、15年前の同名作品との大きな違いでしょうか。この太い輪郭線の結果、画像にある金毘羅山の凸凹した岩稜の稜線は単純化(抽象化)されています。そして、太い線で囲まれた平面的な形の内側はピクトグラムのように単純化された木の形が細かく点描のように反復して描かれています。それが岩山の凸凹を表わし、画面にリズムを作り出しています。あるいは山の背後や山と山の間に漂う雲は江戸時代の琳派のような様式的な渦の反復したものです。この雲の渦の反復は、山の木の反復と呼応するようで、じつに計算されているという印象です。小松には、これが見えた通りに描いというのは、彼にはそのような図式化(抽象化)されて見えていたということでしょうか。主催者あいさつにある“墨線で描く目に見える自然の形だけでなく、その背後にある世界や精神までも描き尽くそうとした”というのは、例えば、こういうことを指しているのかもしれません。

小松という画家には写生ということについて独特の姿勢があったようです。“小松は「写生」にこだわりを持って制作を行っていましたが、これは西洋絵画のようなリアリズムとは異なり、自身が見たものを忠実に描き出すという意味での「写実」でした。…「写実をつくして写実を捨てろ、自然を追求して自然を離せ」と諭され、「己の線、古人を真似てはいけないとなると、自然から線を引き出さねばならない。そして、彼は自然に向かって線を引き始めた」と、当時の画家仲間であった藤田信政の描き方からヒントを得、対象から目を離さず直に本紙に描いていくという「直写法」を確立しました。通常、作品を描く際には対象をスケッチし、下絵を作成してから本画に取り組みますが、小松はスケッチや下絵を作らず最初から直に作品を仕上げていきました。大原を描いたある作品に対し、小松は「山から絶対に目をはなしてはいけない山の稜線を見ながら筆を運んで行く」と述べています。(図録P.55)”ここで説明されている小松の姿勢と、展示されている彼の風景画の作為的な印象とは結び付きにくいのですか、彼は直感的にデザインしてしまっているのかもしれません。「大原風景」という同じ題名の作品の15年後の1965年頃の水墨画。上の説明の中にあった“線の追求”の結果が山の輪郭が太く黒い線でしっかりと描かれているのが、15年前の同名作品との大きな違いでしょうか。この太い輪郭線の結果、画像にある金毘羅山の凸凹した岩稜の稜線は単純化(抽象化)されています。そして、太い線で囲まれた平面的な形の内側はピクトグラムのように単純化された木の形が細かく点描のように反復して描かれています。それが岩山の凸凹を表わし、画面にリズムを作り出しています。あるいは山の背後や山と山の間に漂う雲は江戸時代の琳派のような様式的な渦の反復したものです。この雲の渦の反復は、山の木の反復と呼応するようで、じつに計算されているという印象です。小松には、これが見えた通りに描いというのは、彼にはそのような図式化(抽象化)されて見えていたということでしょうか。主催者あいさつにある“墨線で描く目に見える自然の形だけでなく、その背後にある世界や精神までも描き尽くそうとした”というのは、例えば、こういうことを指しているのかもしれません。

「大原風景」というまた同じ題名の1960年頃の墨絵に色を加えた作品で、金毘羅山ではなく大原の村の風景を描いたと思われる作品です。こういう言い方をするのは、家の形がいくつか見分けられるので、かろうじてそうだと分かるからです。それがなければ、太線で囲われた多数の泡が画面を覆い尽くす抽象画と見られても、おかしくないからです。村の風景を構成するもの、民家、木々、草などは外形の輪郭を太い線で引かれた単純化された平面的な形に還元され、それらが平面である画面に隙間なく並べられたものとなっています。

「大原風景」というまた同じ題名の1960年頃の墨絵に色を加えた作品で、金毘羅山ではなく大原の村の風景を描いたと思われる作品です。こういう言い方をするのは、家の形がいくつか見分けられるので、かろうじてそうだと分かるからです。それがなければ、太線で囲われた多数の泡が画面を覆い尽くす抽象画と見られても、おかしくないからです。村の風景を構成するもの、民家、木々、草などは外形の輪郭を太い線で引かれた単純化された平面的な形に還元され、それらが平面である画面に隙間なく並べられたものとなっています。

「大原初夏」という1970年頃の彩色作品です。1960年頃の「大原風景」が墨絵のモノクロームに近い画面で線で描かれた形の組み合わせだったのに加えて、この作品では色のバリエィションが加わると、1960年の「大原風景」が抽象画のようだったのが、明瞭に風景画であることが分かる。そして、その色が鮮やかで、フォービズムを思わせる雰囲気があります。風景を構成する各要素は形を単純化されてはっきりとした線で輪郭を明確に描かれています。それに加えて、民家の屋根は水色、緑色は田んぼ、雑木林、屋敷林の順に濃くなっていく色で一様に塗られ、さらに山間部の針葉樹は黒に近い濃い緑です。これらが明確に色分けされた色の配置が、風景を構成させています。まるで色彩のコンポジションです。私には、このような小松の作品は写生というより、知的なパズルのように見えます。ここに生活感とか息吹きとか思いとかいったあいまいなものではなく、数学とか幾何学といった明確なものに近い印象です。

第2章 彼の生活─かたちをとらえて、生命をえがく

展示室に入って左側の壁が第1章の展示で、その向かい側、すなわち入って右側の壁に第2章の作品が展示されています。小松は大原に移り住んで、自ら田畑を耕し、鯉や鶏を飼う自給自足のような生活を始めました。そのような営みの中から生み出される画題には、身近な植物や生き物、例えば牛、鯉、金魚、茄子、蕪などが登場する。また、1976年以降、銅版画に熱中したことにより細密描写と彩色という影響を受けたのだった。

展示室に入って左側の壁が第1章の展示で、その向かい側、すなわち入って右側の壁に第2章の作品が展示されています。小松は大原に移り住んで、自ら田畑を耕し、鯉や鶏を飼う自給自足のような生活を始めました。そのような営みの中から生み出される画題には、身近な植物や生き物、例えば牛、鯉、金魚、茄子、蕪などが登場する。また、1976年以降、銅版画に熱中したことにより細密描写と彩色という影響を受けたのだった。

「大原女」という1931年の作品です。第1章で最初に見た「櫟林之図」の翌年に制作された作品です。同時期ということもあって作風がよく似ています。垂直にまっすぐ伸びた杉の若木の幹の茶色い線を背景に束ねた黒木を頭に載せた大原女が歩いています。背景のまっすぐに直立した杉の幹のように大原女が背筋を伸ばして頭に載せた黒木の重みをはねのけようとしてように見えます。この直立の線が力強い方向性を画面に与えています。杉の枝や葉は重力に逆らうかのように上を向いています。小松の師である土田麦僊に「大原女」を題材にした作品があって、黒木を頭に載せて歩く姿は、よく似ています。土田の大原女は優美ですが、小松の作品に感じられる垂直方向の力強さは感じられません。むしろ、土田の大原女は重いものを頭に載せているという重さは感じさせず、彼女はフワリと宙に浮いている感じです。同じ小松の「大原

「大原女」という1931年の作品です。第1章で最初に見た「櫟林之図」の翌年に制作された作品です。同時期ということもあって作風がよく似ています。垂直にまっすぐ伸びた杉の若木の幹の茶色い線を背景に束ねた黒木を頭に載せた大原女が歩いています。背景のまっすぐに直立した杉の幹のように大原女が背筋を伸ばして頭に載せた黒木の重みをはねのけようとしてように見えます。この直立の線が力強い方向性を画面に与えています。杉の枝や葉は重力に逆らうかのように上を向いています。小松の師である土田麦僊に「大原女」を題材にした作品があって、黒木を頭に載せて歩く姿は、よく似ています。土田の大原女は優美ですが、小松の作品に感じられる垂直方向の力強さは感じられません。むしろ、土田の大原女は重いものを頭に載せているという重さは感じさせず、彼女はフワリと宙に浮いている感じです。同じ小松の「大原 女」でも1976年頃の銅版画となると45年後という年月の隔たりのためか、全く印象が変わります。銅版画ということからか、とにかく細かい。とくに大原女が頭に載せている花の描写の精緻なこと。同じ頃に大原の風景画を太い線で単純化させて描いていた人と同一人物の作とは、とうてい思えないほどです。それができてしまうということは、できるということであり、それが可能な技術を持ち合わせていて、それを表に出すことに躊躇しない人であるということではないかと思います。展覧会では小松を画仙人としていますが、私にはテクニシャンという形容の方が相応しいと思えてきます。

女」でも1976年頃の銅版画となると45年後という年月の隔たりのためか、全く印象が変わります。銅版画ということからか、とにかく細かい。とくに大原女が頭に載せている花の描写の精緻なこと。同じ頃に大原の風景画を太い線で単純化させて描いていた人と同一人物の作とは、とうてい思えないほどです。それができてしまうということは、できるということであり、それが可能な技術を持ち合わせていて、それを表に出すことに躊躇しない人であるということではないかと思います。展覧会では小松を画仙人としていますが、私にはテクニシャンという形容の方が相応しいと思えてきます。

「舞妓図」(左側)は彩色画で1965年頃の作品です。少なくない日本画の画家が舞妓を描いていて、小松の師である土田麦僊も描いていて、「舞妓林泉」(中央)は郵便切手の図柄にもなっているので、知る人も多いと思います。土田の優美で洗練されたスタンダードな日本画とは、小松の作品は全く異なります。まず、一番の特徴は顔です。舞妓は斜め左を向いているのに鼻が真正面の向きで描かれているということです。これはキュビスムではないでしょうか。例えば、ピカソの「ドラ・マールの肖像」(右側)はどうでしょうか。私には、この小松の「舞妓」は土田よりピカソに近いように見えます。それではありません。舞妓の髪の毛の部分を見てみましょう。髪飾りで左側の簪の白く細長い飾りが何本も反復されている。反対の右側は上から何本も垂れ下がっている。しかも、その一本一本が双葉のパターンの反復で作られている。視線を下に向けると、舞妓の着ている着物の衿は竹の葉の模様の反復というように、単純な形態の反復が画面の細部を構成しています。これは「大原風景」でピクトグラムの反復で画面を構成させていたのと同じです。ここで、舞妓の顔がキュビスム的で立体を平面に置き換えようとしているのに対して、髪飾りや着物が平面的なパターンの反復で平面化

を進めようとしている。つまり、顔とその周囲の飾りの方向性が対立している。そこで、画面に何となくぎこちない感じを生んでいる。このぎこちなさは、いくつも絵画が並んでいる中に、この作品があったときに、どうしても目に留まって、この作品前で足を止めてしまう。そういうところがあると思います。土田麦僊の「舞妓林泉」は優美かもしれませんが、素通りすることもできますが、小松の「舞妓図」、そうはいかない。

を進めようとしている。つまり、顔とその周囲の飾りの方向性が対立している。そこで、画面に何となくぎこちない感じを生んでいる。このぎこちなさは、いくつも絵画が並んでいる中に、この作品があったときに、どうしても目に留まって、この作品前で足を止めてしまう。そういうところがあると思います。土田麦僊の「舞妓林泉」は優美かもしれませんが、素通りすることもできますが、小松の「舞妓図」、そうはいかない。

“対象を眼差し、写実を基礎に制作を続けた小松均、彼の絵には、大原の自然や働く女性、動物、野菜といった身近なものが捉えられてきました。そのなかに並ぶ人魚の絵は、彼の画業で異色の題材といえます。小松はこの人魚を、夢に現れ「目覚めて画帳に描き止めた」と語りました。ほかにも小松は、夢想によって、空想上の生物や霊的存在と心を通わせてきたようです。(図録P.80)”「魚籃観音図」は1976年頃の銅版画作品です。先ほどの銅版画の「大原女」の際にも言いましたか、同時期の「大原風景」の単純化された水墨画とは対照的に細かいです。とくに、この作品は「大原女」とは違って背景が描かれており、風景のなかに人魚がいるという作品です。この作品での背景は池か川の水面で睡蓮のような水草が繁茂しているという風景です。銅版画だからなのでしょうか、その水草が細い線で水面のぼかしのしたで稠密に描き込まれています。水草の丸い葉が水面下で、数え切れないほど反復しているのです。背景から目を転じて、人魚はどうでしょうか。とくに下半身の魚の部分で、びっしりと描き込まれた鱗は、小さな扇が鱗の一枚として、それが何十何百と反復されています。その稠密さ

は過剰と思えるほどです。全体として、この作品は細かな反復で埋め尽くされている。その例外が人魚の上半身の人の形をしている部分です。まるで余白になっていると思わせるほど、なにも描かれていません。単純に人の外形の輪郭と最低限の線が引かれているだけです。その対象。それゆえでしょうか、上半身は裸婦像なのですが、肉体の生々しさ、あるいはエロティシズムは全く感じられません。近代の西洋絵画では人魚は人を破滅に導くファムファタールとしてエロチックな描き方がなされる場合が多いのとは異質です。

は過剰と思えるほどです。全体として、この作品は細かな反復で埋め尽くされている。その例外が人魚の上半身の人の形をしている部分です。まるで余白になっていると思わせるほど、なにも描かれていません。単純に人の外形の輪郭と最低限の線が引かれているだけです。その対象。それゆえでしょうか、上半身は裸婦像なのですが、肉体の生々しさ、あるいはエロティシズムは全く感じられません。近代の西洋絵画では人魚は人を破滅に導くファムファタールとしてエロチックな描き方がなされる場合が多いのとは異質です。

人物、とはいっても女性像ばかりですが、を描いた作品の展示から花を描いた作品の展示に移ります。

「牡丹図」は1974年頃の彩色作品です。これまで見てきた人物画に比べて、ここで展示されている花を描いた作品は、日本画、花鳥画らしいもので、また描かれた花が生き生きとしていて、むしろ生命感が溢れんばかりに画面に横溢している。この小松という画家は風景画、人物画、花鳥画それぞれで全く別人のような描き方をしているように見えます。ふつうは、一人の画家が風景を描こうが、人物を描こうが、花を描こうが、そこに、その画家が描いたということが分かるような統一性があって、それが画家の個性だったり、その画家がそのひとであるという所以だったりするわけです。それをアイデンティティといってもいいかもしれません。しかるに、小松の風景画、人物画、花鳥画には、統一性が感じられない。同じ人が描いたとは思えない。小松という人は自己が分裂している多重人格者なのでしょうか。そこで、この展覧会のタイトルを思い出しました。小松は“仙人”なのです。仙人なのだから自己を持っていなくてもいいわけです。まあ、こじつけですが。実際のところは、表層的にしている、例えば演技している。それが一番納得しやすい。さて、「牡丹図」に戻りますが、並んで展示されている「牡丹大王図」が1943年の作ですが、ほとんど描き方が変わっていません。30年を隔てて、両作はほとんど変わっていない。これは、風景画、人物画ではなかったことです。

「牡丹図」は1974年頃の彩色作品です。これまで見てきた人物画に比べて、ここで展示されている花を描いた作品は、日本画、花鳥画らしいもので、また描かれた花が生き生きとしていて、むしろ生命感が溢れんばかりに画面に横溢している。この小松という画家は風景画、人物画、花鳥画それぞれで全く別人のような描き方をしているように見えます。ふつうは、一人の画家が風景を描こうが、人物を描こうが、花を描こうが、そこに、その画家が描いたということが分かるような統一性があって、それが画家の個性だったり、その画家がそのひとであるという所以だったりするわけです。それをアイデンティティといってもいいかもしれません。しかるに、小松の風景画、人物画、花鳥画には、統一性が感じられない。同じ人が描いたとは思えない。小松という人は自己が分裂している多重人格者なのでしょうか。そこで、この展覧会のタイトルを思い出しました。小松は“仙人”なのです。仙人なのだから自己を持っていなくてもいいわけです。まあ、こじつけですが。実際のところは、表層的にしている、例えば演技している。それが一番納得しやすい。さて、「牡丹図」に戻りますが、並んで展示されている「牡丹大王図」が1943年の作ですが、ほとんど描き方が変わっていません。30年を隔てて、両作はほとんど変わっていない。これは、風景画、人物画ではなかったことです。

「林檎図」は1948年頃の作品です。林檎を盛った器の模様などは細かく描き込まれていますが、器そのものは歪んで見えます。持ってある林檎は器とアングルが異なっているように見える。何か、全体として違和感というのでしょうか。どこか落ち着きません。まるでセザンヌの静物画を見ているような感じです。

「林檎図」は1948年頃の作品です。林檎を盛った器の模様などは細かく描き込まれていますが、器そのものは歪んで見えます。持ってある林檎は器とアングルが異なっているように見える。何か、全体として違和感というのでしょうか。どこか落ち着きません。まるでセザンヌの静物画を見ているような感じです。

このあたりで奥の展示室に移ります。袋小路のような展示室は広間になっていて、屏風のような大作が展示されていました。ただし、入ってすぐ左の壁は、廊下のような展示室の第2章の作品の続きが展示されていて、小品が広い壁面いっぱいに展示されていたのを、一度に多数展示されていたので、追いかけ切れませんでした。その中からひとつだけ、「魚取図」という1977年頃の彩色画。“鯉の画に本格的に取り組みはじめたきっかけは、購入した鯉が死に、その惜しさからだったといいます。小松は鯉を描くにあたって鱗の一枚一枚まで実物と同じように写生することにこだわり「均は画家として鯉を描く限り、鯉の画を此の世に残す限り、誤魔化してはならないと思った」とまで語り、鱗に一枚ずつ番号を振るほどでした。(図録P.116)”この説明にある通り、鱗の一枚一枚を細かく描き込まれています。鱗の半円の波を繰り返す程度まで描けば十分細かいと言えるでしょうが、この作品では、その中身、半円の内側まで描き込まれています。ただし、私にはそれが扇に見えて、多数の扇を反復しているように映りました。しかし、この作品の真骨頂は白のグラデーションにあると思います。画像では追いかけ切れていませんが、実物は白の濃淡で鯉の立体感とか質感まで表現されていました。その濃淡が鮮やかでした。

このあたりで奥の展示室に移ります。袋小路のような展示室は広間になっていて、屏風のような大作が展示されていました。ただし、入ってすぐ左の壁は、廊下のような展示室の第2章の作品の続きが展示されていて、小品が広い壁面いっぱいに展示されていたのを、一度に多数展示されていたので、追いかけ切れませんでした。その中からひとつだけ、「魚取図」という1977年頃の彩色画。“鯉の画に本格的に取り組みはじめたきっかけは、購入した鯉が死に、その惜しさからだったといいます。小松は鯉を描くにあたって鱗の一枚一枚まで実物と同じように写生することにこだわり「均は画家として鯉を描く限り、鯉の画を此の世に残す限り、誤魔化してはならないと思った」とまで語り、鱗に一枚ずつ番号を振るほどでした。(図録P.116)”この説明にある通り、鱗の一枚一枚を細かく描き込まれています。鱗の半円の波を繰り返す程度まで描けば十分細かいと言えるでしょうが、この作品では、その中身、半円の内側まで描き込まれています。ただし、私にはそれが扇に見えて、多数の扇を反復しているように映りました。しかし、この作品の真骨頂は白のグラデーションにあると思います。画像では追いかけ切れていませんが、実物は白の濃淡で鯉の立体感とか質感まで表現されていました。その濃淡が鮮やかでした。

壁面が変わって、大作「牛図 さみだれ」は1934年制作の六曲一隻の屏風です。この展覧会ポスターにも使われた、いわば今回の展示の目玉です。これまで見てきた作品では、花や鯉や金魚は写実的だったのに、この作品の牛は写実的というより様式的といった方がいいでしょう。これは、背景の里山の風景が様式的に描かれているのに合わせたからでしょうか。これは大原の風景を描く水墨画に通じるような描き方です。

第3章 絵を展く─自然をみつめ、画境を深める

気がついたら、展示室には鑑賞者は私ひとりになっていました。他に美術館の係員がいましたが、真っ白い壁の広い空間で、この部屋は靴を脱いだ室内なので、坐ることも寝転がることもできます。これまで、熱い中で坂道を上がってきて、館内でもずっと立ち通しで展示作品を見てきたので、少し疲れました。最後の展示コーナーとなるので、休みながら見ていきましょう。ここからは小松晩年の境地を開いたとされる作品です。“大原の窓から見える風景を、筆一本で石も岩も綿も雲も川も波も自在に描きわけることによって、内貴清兵衛が理想とした『真の宗教<信仰>を得させ、写実を徹底させ、次に筆を持たせ、写実から飛躍させ、これまでにない日本画を建設する』という画境に至ったといえます。その後小松は新たな画題を求め、戸隠の山々、生まれ故郷の最上川の流れ、さらに富士に取り組んでいきます。対象からを離さず、手元を見ずに自然から教えられた線で実体を抉り取るように各地で描かれた絵画は、小松にとっての原風景や理想郷のようでありながら、どこか大原の風景を連想させます。(図録P.128)”と説明されています。かなり盛っている気がしますが…

気がついたら、展示室には鑑賞者は私ひとりになっていました。他に美術館の係員がいましたが、真っ白い壁の広い空間で、この部屋は靴を脱いだ室内なので、坐ることも寝転がることもできます。これまで、熱い中で坂道を上がってきて、館内でもずっと立ち通しで展示作品を見てきたので、少し疲れました。最後の展示コーナーとなるので、休みながら見ていきましょう。ここからは小松晩年の境地を開いたとされる作品です。“大原の窓から見える風景を、筆一本で石も岩も綿も雲も川も波も自在に描きわけることによって、内貴清兵衛が理想とした『真の宗教<信仰>を得させ、写実を徹底させ、次に筆を持たせ、写実から飛躍させ、これまでにない日本画を建設する』という画境に至ったといえます。その後小松は新たな画題を求め、戸隠の山々、生まれ故郷の最上川の流れ、さらに富士に取り組んでいきます。対象からを離さず、手元を見ずに自然から教えられた線で実体を抉り取るように各地で描かれた絵画は、小松にとっての原風景や理想郷のようでありながら、どこか大原の風景を連想させます。(図録P.128)”と説明されています。かなり盛っている気がしますが…

「赤富士図」は1980年前後の比較的大きな彩色画です。富士山を描いた風景は、余白を大きく取って広がる空と富士の流麗な裾野まで広がる稜線の形を印象的に描く場合が多いようですが、この作品は余白をほとんど取らずに富士山の山肌が画面いっぱいに描かれています。それは大胆な構図と言えるかもしれません。そのせいもあってか、熔岩の富士山の山肌のゴツゴツしたところや、所々崩壊したところが、富士山の流麗なシルエットからは想像もつかない荒涼としたかたちを、かなり細かく描かれています。頂上をよく見ると右端に富士山頂の気象観測所の建物らしきものがちょっと出っ張って描かれています。これは、大原の風景を水墨画で描いていたような単純化されたものではないということです。リアルと言えばリアルなのです。しかし、リアリズムは、この作品には感じられません。それはひとつには色遣いであり、もうひとつには富士の周囲に漂う雲が様式化されて描かれているためです。色彩については朝焼けに染まったにしては赤は毒々しすぎるし、赤く染まっていない影の部分が真っ青なのは、あきらかに赤とのコントラストを意図的に考えられているからで、この配色によって、ベタ塗りのような彩色で細かく描かれた熔岩による山肌の凸凹が見えにくくなってしまって、リアルな富士の姿はポップアートの商標のようになってしまっています。そして、富士の背景として浮かんでいる朝日に染まった雲の形は様式的なかたちです。そしてまた、それと対照的に手前に漂い富士の山肌を隠している雲は朝日に染まらず白いままで、様式化したかたちをとっていません。前後の雲でコントラストが図られている。私には、この作品は、意図的にデザインされた作品と思われます。小松は、この他にも赤富士を描いていますが、麓に小屋を建てて籠り、富士山と対峙しながら制作に臨んだと伝えられています。

「赤富士図」は1980年前後の比較的大きな彩色画です。富士山を描いた風景は、余白を大きく取って広がる空と富士の流麗な裾野まで広がる稜線の形を印象的に描く場合が多いようですが、この作品は余白をほとんど取らずに富士山の山肌が画面いっぱいに描かれています。それは大胆な構図と言えるかもしれません。そのせいもあってか、熔岩の富士山の山肌のゴツゴツしたところや、所々崩壊したところが、富士山の流麗なシルエットからは想像もつかない荒涼としたかたちを、かなり細かく描かれています。頂上をよく見ると右端に富士山頂の気象観測所の建物らしきものがちょっと出っ張って描かれています。これは、大原の風景を水墨画で描いていたような単純化されたものではないということです。リアルと言えばリアルなのです。しかし、リアリズムは、この作品には感じられません。それはひとつには色遣いであり、もうひとつには富士の周囲に漂う雲が様式化されて描かれているためです。色彩については朝焼けに染まったにしては赤は毒々しすぎるし、赤く染まっていない影の部分が真っ青なのは、あきらかに赤とのコントラストを意図的に考えられているからで、この配色によって、ベタ塗りのような彩色で細かく描かれた熔岩による山肌の凸凹が見えにくくなってしまって、リアルな富士の姿はポップアートの商標のようになってしまっています。そして、富士の背景として浮かんでいる朝日に染まった雲の形は様式的なかたちです。そしてまた、それと対照的に手前に漂い富士の山肌を隠している雲は朝日に染まらず白いままで、様式化したかたちをとっていません。前後の雲でコントラストが図られている。私には、この作品は、意図的にデザインされた作品と思われます。小松は、この他にも赤富士を描いていますが、麓に小屋を建てて籠り、富士山と対峙しながら制作に臨んだと伝えられています。

おなじ「赤富士」でも1976年ころの銅版画に着色した作品は、余白(空)を最小限に抑えた構図の特徴がよくわかります。版画の白と黒のコントラストに朝焼け真紅が闖入してきて、とても印象的です。ここで、せっかく細かく描き込まれた山肌の凸凹は見えにくくなっています。そこは残念ですが、これまで横山大観をはじめとして富士山を描く画家は少なくないと思いますが、小松の富士は、その誰よりも富士山が火山であることを表わしていると思います。

おなじ「赤富士」でも1976年ころの銅版画に着色した作品は、余白(空)を最小限に抑えた構図の特徴がよくわかります。版画の白と黒のコントラストに朝焼け真紅が闖入してきて、とても印象的です。ここで、せっかく細かく描き込まれた山肌の凸凹は見えにくくなっています。そこは残念ですが、これまで横山大観をはじめとして富士山を描く画家は少なくないと思いますが、小松の富士は、その誰よりも富士山が火山であることを表わしていると思います。

「雪の最上川」は1974年の彩色作品です。小松には同じ題名で最上川が流れる風景を描いた大作がありますが、この作品は流れる川面のみを精緻に描いた作品です。画像のように小松は冬の川岸にビニールの風除けをつくり、そこで描いたということです。この作品に見られるように、川面にも逆白波がたっているので、風があったはずで、かなり寒かっただろうと思います。“小松均は作画上の心構えや信仰について、墨書し画室に貼っていたといいます。例えば『信こうの有無によって生ずるもの』と題する手記には、枝分かれする線か引かれ、中央には、「一本の線に、高さ、清さ、深さ、大きさ、におい、あきさ、やさしさが現われているはずで有る。しかし一ばんにはわかりにくい 画のかん賞もそうでなければならない。あの世では之がはっきりとかいだんになって現われるので有る」という言葉が書かれています。右は現世利益のみを追求する道、左は魂の世界─無我の境地─に入るための信仰の道を表わしています。「神がいつでも見ていると知る故、悪い事をしない。」「目に見えない力を知る」「スミレ、タンポポのいかにびみょうで深く清く美しく神のわざを知る」には、小松独自の自然観が現われています。また「直写法」と書かれた手記には、絵筆と紙を手に山を写生する画

「雪の最上川」は1974年の彩色作品です。小松には同じ題名で最上川が流れる風景を描いた大作がありますが、この作品は流れる川面のみを精緻に描いた作品です。画像のように小松は冬の川岸にビニールの風除けをつくり、そこで描いたということです。この作品に見られるように、川面にも逆白波がたっているので、風があったはずで、かなり寒かっただろうと思います。“小松均は作画上の心構えや信仰について、墨書し画室に貼っていたといいます。例えば『信こうの有無によって生ずるもの』と題する手記には、枝分かれする線か引かれ、中央には、「一本の線に、高さ、清さ、深さ、大きさ、におい、あきさ、やさしさが現われているはずで有る。しかし一ばんにはわかりにくい 画のかん賞もそうでなければならない。あの世では之がはっきりとかいだんになって現われるので有る」という言葉が書かれています。右は現世利益のみを追求する道、左は魂の世界─無我の境地─に入るための信仰の道を表わしています。「神がいつでも見ていると知る故、悪い事をしない。」「目に見えない力を知る」「スミレ、タンポポのいかにびみょうで深く清く美しく神のわざを知る」には、小松独自の自然観が現われています。また「直写法」と書かれた手記には、絵筆と紙を手に山を写生する画 家が描かれ、目と対象と筆が三角に線で結ばれています。さらに、目から頭に延びた線が筆を持つ手へと引かれ、筆を通って紙の上で三角形の頂点に達しています。当時富士山の画題に取り組んでいた小松は、次のように述べています。「鉄砲打ちが小鳥に尺度を合わせて引金を引くように、物と紙面を合せ、そして筆先を持っていくのです。首は動かさず僅かに目玉を動かすのです。物と空間の境を切る如く、山の稜線と空間に筆をさし込んでいくのです。強いところは強く。樹林等の場合は点線の如く引いていくのです。目と魂と手とが円を描いて富士山からそれをなでる如くあたり、富士の霊気と魂を合致させ、そして魂を太らせ強めるわざなのです。」目と手と対象を一致させることで目に見える現世を超える絵画に至る。(図録P.148)”引用が長くなりましたが、オカルトです。この「雪の最上川」についても、今まで述べてきたことを繰り返すようですが、デザイン的で、しかも細かく描き込まれているのをまるで隠すような作為をしている。これは、私個人が絵を見た個人的な感想なのですが、細かく描き込んである画面をそれとしてそのまま提示しただけでは、なんとなく味気ない。それでなんとかしようと作為をしていく、その結果、こうなったように見え

家が描かれ、目と対象と筆が三角に線で結ばれています。さらに、目から頭に延びた線が筆を持つ手へと引かれ、筆を通って紙の上で三角形の頂点に達しています。当時富士山の画題に取り組んでいた小松は、次のように述べています。「鉄砲打ちが小鳥に尺度を合わせて引金を引くように、物と紙面を合せ、そして筆先を持っていくのです。首は動かさず僅かに目玉を動かすのです。物と空間の境を切る如く、山の稜線と空間に筆をさし込んでいくのです。強いところは強く。樹林等の場合は点線の如く引いていくのです。目と魂と手とが円を描いて富士山からそれをなでる如くあたり、富士の霊気と魂を合致させ、そして魂を太らせ強めるわざなのです。」目と手と対象を一致させることで目に見える現世を超える絵画に至る。(図録P.148)”引用が長くなりましたが、オカルトです。この「雪の最上川」についても、今まで述べてきたことを繰り返すようですが、デザイン的で、しかも細かく描き込まれているのをまるで隠すような作為をしている。これは、私個人が絵を見た個人的な感想なのですが、細かく描き込んである画面をそれとしてそのまま提示しただけでは、なんとなく味気ない。それでなんとかしようと作為をしていく、その結果、こうなったように見え てしまうのです。それだけ、この人の作品を見ていると表層的という感じがするのです。それは、決して悪いことではありません。だから、展示の説明にある写生を超えるというようなことには、左から右に流れてしまいます。

てしまうのです。それだけ、この人の作品を見ていると表層的という感じがするのです。それは、決して悪いことではありません。だから、展示の説明にある写生を超えるというようなことには、左から右に流れてしまいます。

「夕焼ノ山」は1985年頃の作品です。“前景にアイリスとダリアを大きく描き、後景に赤い夕陽を浴びた大原の山を描いています。他の作品では、一本一本の枝木の変化が分かるほど対象を緻密に見つめ、直截的に厳しく線を刻んだ厳格な雰囲気がありますが、本作品はそれらとは異なり、全体に牧歌的な雰囲気が漂っています。…徹底した写実の先に広がる彼岸の風景のようです。ふるさとの大原の風景を描き続けることによって到達した、異郷としての絵画といえるでしょう。(図録P.152)”と説明されています。前景の花はたしかにリアルな写生ではありませんが、生命感に溢れて生き生きとして見えます。それに対して後景の風景は大原の風景を描く際の形態を単純化し、その単純化した形の内側では細かい反復するという様式的なデザインがされています。前景と光景は異質なのです。この異質なものが同じひとつの画面に収まっているのが、この作品です。前景と後景のどちらかがメインで他は脇役というのではなく、かといって両者が喧嘩しているわけでもない。双方がコントラストを生み、緊張感を画面に作り出している。見る者は異質な取り合わせに、「あれ!」と少し驚く、軽い異化作用を生じさせ、画面に注目させられる。私には、このような異化作用が小松の行き着いた、境地のひとつのように思えたのでした。

秋野不矩

展示を見終わると来た道筋を引き返し、靴を履いて、今度は2階へ階段を上がります。そこは常設の展示室。この美術館で名を冠している秋野不矩の作品が並んでいました。展示室に入ると係員しかいない。ちょっと緊張しました。“画家・秋野不矩(1908〜2001)は、新しい日本画の創造を求め続け、やがてインド滞在をきっかけに異国の地の人と風景を主題とした壮大な作品を生涯にわたり多数描きました。”とパンフレットの説明にありました。

展示を見終わると来た道筋を引き返し、靴を履いて、今度は2階へ階段を上がります。そこは常設の展示室。この美術館で名を冠している秋野不矩の作品が並んでいました。展示室に入ると係員しかいない。ちょっと緊張しました。“画家・秋野不矩(1908〜2001)は、新しい日本画の創造を求め続け、やがてインド滞在をきっかけに異国の地の人と風景を主題とした壮大な作品を生涯にわたり多数描きました。”とパンフレットの説明にありました。

「童女」は1946年頃の作品で、それ以外の展示作品は素描を除いて、1970年以降に制作された作品のようだ。この作品だけが画家30代の作品で、他の作品とは作風が違います。赤い着物が印象的で、とても繊細な感じの表現で、童女はうつむき加減で、憂いを帯びた感じがして、落ち着いた詩情があります。

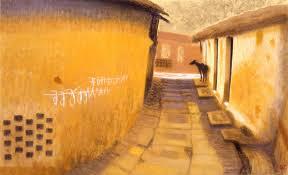

それが、インドや異国の風景を描いた作品になると作風は一変します。愁いを帯びた落着きから、明るく開放的な作風になります。アジアの砂漠の風景を描いた作品は、平山郁夫のようなヴェールに包まれたような幻想的なものではなく、陽光がくまなく降り注ぐ開け拡げな、どこまでも明晰な風景です。「砂漠の街」はまさにそういう作品です。砂漠の土づくりの家を正面から描くと、幾何学的なかたちになりますが、けっして図形にはならず、壁の黄土色が日本画とは思えない量感があり、あるいは奥行感があって、日本画というより西洋画的な空間の感覚があります。

それが、インドや異国の風景を描いた作品になると作風は一変します。愁いを帯びた落着きから、明るく開放的な作風になります。アジアの砂漠の風景を描いた作品は、平山郁夫のようなヴェールに包まれたような幻想的なものではなく、陽光がくまなく降り注ぐ開け拡げな、どこまでも明晰な風景です。「砂漠の街」はまさにそういう作品です。砂漠の土づくりの家を正面から描くと、幾何学的なかたちになりますが、けっして図形にはならず、壁の黄土色が日本画とは思えない量感があり、あるいは奥行感があって、日本画というより西洋画的な空間の感覚があります。

「海辺のコッテージ」は、コテージのテラスの風景を描いているのでしょうが、海辺といいながら海は遠くです。おそらく土づくりであろうコテージの柱とテラス、そして砂浜の黄色が濃淡により塗り分けられていますが、その黄色がとても印象的です。いわゆる異国情緒という枠におさまりきらない、そこには確固とした存在感があります。

「海辺のコッテージ」は、コテージのテラスの風景を描いているのでしょうが、海辺といいながら海は遠くです。おそらく土づくりであろうコテージの柱とテラス、そして砂浜の黄色が濃淡により塗り分けられていますが、その黄色がとても印象的です。いわゆる異国情緒という枠におさまりきらない、そこには確固とした存在感があります。

「村落(カジュラホ)」の街の風景も、太陽の強い光が隅々まであたって、画面は明るい。

は過剰と思えるほどです。全体として、この作品は細かな反復で埋め尽くされている。その例外が人魚の上半身の人の形をしている部分です。まるで余白になっていると思わせるほど、なにも描かれていません。単純に人の外形の輪郭と最低限の線が引かれているだけです。その対象。それゆえでしょうか、上半身は裸婦像なのですが、肉体の生々しさ、あるいはエロティシズムは全く感じられません。近代の西洋絵画では人魚は人を破滅に導くファムファタールとしてエロチックな描き方がなされる場合が多いのとは異質です。

は過剰と思えるほどです。全体として、この作品は細かな反復で埋め尽くされている。その例外が人魚の上半身の人の形をしている部分です。まるで余白になっていると思わせるほど、なにも描かれていません。単純に人の外形の輪郭と最低限の線が引かれているだけです。その対象。それゆえでしょうか、上半身は裸婦像なのですが、肉体の生々しさ、あるいはエロティシズムは全く感じられません。近代の西洋絵画では人魚は人を破滅に導くファムファタールとしてエロチックな描き方がなされる場合が多いのとは異質です。

家が描かれ、目と対象と筆が三角に線で結ばれています。さらに、目から頭に延びた線が筆を持つ手へと引かれ、筆を通って紙の上で三角形の頂点に達しています。当時富士山の画題に取り組んでいた小松は、次のように述べています。「鉄砲打ちが小鳥に尺度を合わせて引金を引くように、物と紙面を合せ、そして筆先を持っていくのです。首は動かさず僅かに目玉を動かすのです。物と空間の境を切る如く、山の稜線と空間に筆をさし込んでいくのです。強いところは強く。樹林等の場合は点線の如く引いていくのです。目と魂と手とが円を描いて富士山からそれをなでる如くあたり、富士の霊気と魂を合致させ、そして魂を太らせ強めるわざなのです。」目と手と対象を一致させることで目に見える現世を超える絵画に至る。(図録

家が描かれ、目と対象と筆が三角に線で結ばれています。さらに、目から頭に延びた線が筆を持つ手へと引かれ、筆を通って紙の上で三角形の頂点に達しています。当時富士山の画題に取り組んでいた小松は、次のように述べています。「鉄砲打ちが小鳥に尺度を合わせて引金を引くように、物と紙面を合せ、そして筆先を持っていくのです。首は動かさず僅かに目玉を動かすのです。物と空間の境を切る如く、山の稜線と空間に筆をさし込んでいくのです。強いところは強く。樹林等の場合は点線の如く引いていくのです。目と魂と手とが円を描いて富士山からそれをなでる如くあたり、富士の霊気と魂を合致させ、そして魂を太らせ強めるわざなのです。」目と手と対象を一致させることで目に見える現世を超える絵画に至る。(図録