2024年10月13日 埼玉県立近代美術館

10月の三連休は好天に恵まれて、美術館がその中にある公園は、多くの家族連れやカップルが、思い思いに散歩したり、ベンチに腰掛けたり、芝生で遊んだり、賑わっていた。ちょうど昼ごろに入った美術館のレストランは満席のようだった。しかし、企画展の展示室に入ると人影はまばらで、どちらかというと閑散としている。それだけに、静かで、他の鑑賞者を気にすることなく、じっくりと作品を鑑賞することができたし、誰はばかることなくメモを書き留めることができた。途中、他の鑑賞者と出会うこともあったが、この展示は作品の撮影が許されていたためか、絶えずスマホを掲げて撮影をしていて、撮影が終わると足早に次の作品に向かって立ち去ってしまう。そのためか、私一人が展示室に置き去りにされてしまうような感じだった。実は、この後、美術展のハシゴというか、上野に移動して東京都美術館にも行ったが、そこでは大混雑で作品の前に多数の人が列をなすような状態で、落ち着いて見ることができなかったのと好対照だった。それだけに、この展覧会は落ち着いた、とてもよい雰囲気だったと、今さら思い返して思う。

10月の三連休は好天に恵まれて、美術館がその中にある公園は、多くの家族連れやカップルが、思い思いに散歩したり、ベンチに腰掛けたり、芝生で遊んだり、賑わっていた。ちょうど昼ごろに入った美術館のレストランは満席のようだった。しかし、企画展の展示室に入ると人影はまばらで、どちらかというと閑散としている。それだけに、静かで、他の鑑賞者を気にすることなく、じっくりと作品を鑑賞することができたし、誰はばかることなくメモを書き留めることができた。途中、他の鑑賞者と出会うこともあったが、この展示は作品の撮影が許されていたためか、絶えずスマホを掲げて撮影をしていて、撮影が終わると足早に次の作品に向かって立ち去ってしまう。そのためか、私一人が展示室に置き去りにされてしまうような感じだった。実は、この後、美術展のハシゴというか、上野に移動して東京都美術館にも行ったが、そこでは大混雑で作品の前に多数の人が列をなすような状態で、落ち着いて見ることができなかったのと好対照だった。それだけに、この展覧会は落ち着いた、とてもよい雰囲気だったと、今さら思い返して思う。

木下佳通代という人のことを、私はよく知らないので、どういう人かなどについては、展覧会木下佳通代の主催者の挨拶を引用します。“神戸に生まれ、関西を中心に活躍した木下佳通代(1939〜1994)の没後30年の節目に開かれる本展は、国内の美術館では初の古典となります。京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)で絵画を学んだ木下は、在学中から作家活動を開始しました。1960年代には、神戸で結成された前衛美術集団・グループ〈位〉に影響を受け、制作を通して「存在」に対する関心を掘り下げていきます。1970年代には、写真を用いて、イメージと知覚、あるいは物質との関係を考察する作品を数多く手がけました。「絶対的存在と相対的存在はありながらも、存在はひとつでしかない」という考えを明確にした写真のシリーズは、その極めて理知的なアプローチによって国内外で高く評価されます。同時代のアートの世界的潮流とも呼応し、複数の写真を並置した組作品や、幾何学図形を写した写真の上から線を描き重ねるなどの手法により、視覚と認識、1981年にはドイツのハイデルベルクで個展を開催しました。海外での初個展と時を同じくして、木下は作品そのもののコンセプトを変えずに、写真以外の手段で作品制作が可能か試行します。80年代に入ってパステルを用いた作品によって素材と表現の相性を模索した後、再び絵画の制作に回帰します。「存在そのものを自分が画面の上に作ればいい」と考えるにいたった木下は、図式的なコンセプトから脱却することに成功します。シリーズ最初の作品に「‘82−CA1」と名付けて以降、アップデートを続ける筆致とともに、画面上の「存在」はたびたびその表情を変えていきます。1990年にがんの告知を受けると、治療法を求めて何度もロサンゼルスを訪れ、現地でも絶えず制作を続けます。1994年、木下は神戸で55年の生涯に幕を下ろします。再び絵画へ立ち帰った1982年以降だけでも、700点以上の絵画、ドローイングを制作しました。本展は、活動時期をたどるように3つの章で構成しています。公開の機会があまりなかったごく初期の作品から、国内外で高く評価された写真作品、そして1982年以降ライフワークとなった絵画作品によって、その活動の全貌を探ります。木下が一貫してテーマとした「存在とは何か」という問いは、現代においても尚、色褪せずに強烈に響きます。”

それでは、作品を見ていきましょう。

第1章 1960〜1971

京都市立美術大学で絵画を学んだ木下佳通代は、前衛美術集団・グループ〈位〉に影響を受けながら、制作を通して「存在」に関する関心を掘り下げていったといいます。展示されていた学生時代の講義ノートには哲学を熱心に学んだ様子がうかがえ、ページには「存在」や「認識」に関する考察の断片が記されていました。

「題不詳」(右側)(木下の作品タイトルは題不詳とか作品番号のような抽象的なので、題名で作品を特定する意味は、あまりないのですが、それだけ、この人は作品を考えるプロセスが大事で、出来上がった作品が人々にどう受け入れられるかを、あまり気にしなかっただろうことが想像できます)という1961〜1962年ころの作品。このころ、木下は植物をモチーフにした抽象画を描いていたと解説されていました。やや暗い画面に、植物の茎、葉、蔓などを想わせる形が描かれていて、この作品では、それが成長するというイメージが見て取れます。「地面・地球の中へどんどん関心をよせていってその中にある生命体を描こうとしていた。次に、植物の形を借りて、その生命体が自在に存在する・出来るというメッセージを絵にし始めました」という本人の言葉が残されているそうです。「存在」への関心から制作していたといっていいのでしょうか。この花の子房が幾重にもなっているような、そしてそれが成長して広がっていこうとするように見えるのは、20世紀はじめの抽象画の創始者のひとりフランティシェク・クプカ(左側)の作品を想わせるところがあります。このころは、いまだ習作期なのかもしれませんが。それは並んで展示されていた1960年の「無題 む76」(左側)という女性を描いた作品がキュビスム(右側)の手法そのもので描かれているのもそうです。

「題不詳」(右側)(木下の作品タイトルは題不詳とか作品番号のような抽象的なので、題名で作品を特定する意味は、あまりないのですが、それだけ、この人は作品を考えるプロセスが大事で、出来上がった作品が人々にどう受け入れられるかを、あまり気にしなかっただろうことが想像できます)という1961〜1962年ころの作品。このころ、木下は植物をモチーフにした抽象画を描いていたと解説されていました。やや暗い画面に、植物の茎、葉、蔓などを想わせる形が描かれていて、この作品では、それが成長するというイメージが見て取れます。「地面・地球の中へどんどん関心をよせていってその中にある生命体を描こうとしていた。次に、植物の形を借りて、その生命体が自在に存在する・出来るというメッセージを絵にし始めました」という本人の言葉が残されているそうです。「存在」への関心から制作していたといっていいのでしょうか。この花の子房が幾重にもなっているような、そしてそれが成長して広がっていこうとするように見えるのは、20世紀はじめの抽象画の創始者のひとりフランティシェク・クプカ(左側)の作品を想わせるところがあります。このころは、いまだ習作期なのかもしれませんが。それは並んで展示されていた1960年の「無題 む76」(左側)という女性を描いた作品がキュビスム(右側)の手法そのもので描かれているのもそうです。

習作期だから仕方のないことかもしれませんが、手法という方法ということに自覚的なのかもしれませんが、方法論というか、そういうのが優先されて独り歩きしそうな感じがします。絵画だけでなく、この時期の大学時代のノートが、ページを開いて、一部の中身が見られるようになっていたのを見ると、たしかに哲学、なかでも存在とか認識といったことに関心を持っていたのが分かります。とはいっても、そこに書かれていたのは、借り物というか、既存のものを並べてあったという印象です。いかにも、哲学らしげな言葉が並んでいるものの、本人が、自分で考えて、なかなか言葉が出てこなくて、試行を繰り返す、というものではありませんでした。多分、木下という人は、そういうのが好きなんだろうと思います。

習作期だから仕方のないことかもしれませんが、手法という方法ということに自覚的なのかもしれませんが、方法論というか、そういうのが優先されて独り歩きしそうな感じがします。絵画だけでなく、この時期の大学時代のノートが、ページを開いて、一部の中身が見られるようになっていたのを見ると、たしかに哲学、なかでも存在とか認識といったことに関心を持っていたのが分かります。とはいっても、そこに書かれていたのは、借り物というか、既存のものを並べてあったという印象です。いかにも、哲学らしげな言葉が並んでいるものの、本人が、自分で考えて、なかなか言葉が出てこなくて、試行を繰り返す、というものではありませんでした。多分、木下という人は、そういうのが好きなんだろうと思います。

「境界の思考」ABという二つ並んだ1971年の作品です。ここで、作風が全く変わりました。このへんは習作期の試行錯誤ということでしょうか。本当に、前の作風の残滓はひとかけらも残っていません。いくら試行錯誤とはいえ、これほど、スパッと前のものを捨て去ってしまって、新たなものにさっさと乗り換えることができるのでしょうか。それは、後にもあることです。このことは、この人の場合、表現するということが身体的なことというよりは、頭で考えた存在とか認識の理念を表わす道具としてあるというような感じで、道具だから効率が悪ければ新品に替えればいい、というような位置づけのような気がします。そう考えられる理由の一つに、作品の出来栄え、たとえば美しいとか、そういうことに考慮が払われている気配が見られないと感じられることです。この「境界の思考」についてもデザインのアイデアについては木下は考えたのだと思います。見る側も、おそらく、そのデザインの意図とか意味を考える、そういう作品なんでしょう。だまし絵のような、これらの作品は、立体物を切断しているのと、平面を切断しているのと重ね合わさった状態になっていて、切断面がこちらに向かって一枚の紙のように暮れています。とすると平面のはずなのに、立体物としてそこに立っている。また、背景と立体と切断面とを区分するものが、線と色だけしかないので、無色のパターンと、一色のみでの塗り分けのパターンとが示されることになります。この場合、立体と背景を区分するのは数学の図形のルールでしかなく、しかし、混ざり合ってしまっています。「内側」と外側が等価になっていて、平面と立体、内側と外側をいかに等価に連続的に見せるかが試みられている。

「境界の思考」ABという二つ並んだ1971年の作品です。ここで、作風が全く変わりました。このへんは習作期の試行錯誤ということでしょうか。本当に、前の作風の残滓はひとかけらも残っていません。いくら試行錯誤とはいえ、これほど、スパッと前のものを捨て去ってしまって、新たなものにさっさと乗り換えることができるのでしょうか。それは、後にもあることです。このことは、この人の場合、表現するということが身体的なことというよりは、頭で考えた存在とか認識の理念を表わす道具としてあるというような感じで、道具だから効率が悪ければ新品に替えればいい、というような位置づけのような気がします。そう考えられる理由の一つに、作品の出来栄え、たとえば美しいとか、そういうことに考慮が払われている気配が見られないと感じられることです。この「境界の思考」についてもデザインのアイデアについては木下は考えたのだと思います。見る側も、おそらく、そのデザインの意図とか意味を考える、そういう作品なんでしょう。だまし絵のような、これらの作品は、立体物を切断しているのと、平面を切断しているのと重ね合わさった状態になっていて、切断面がこちらに向かって一枚の紙のように暮れています。とすると平面のはずなのに、立体物としてそこに立っている。また、背景と立体と切断面とを区分するものが、線と色だけしかないので、無色のパターンと、一色のみでの塗り分けのパターンとが示されることになります。この場合、立体と背景を区分するのは数学の図形のルールでしかなく、しかし、混ざり合ってしまっています。「内側」と外側が等価になっていて、平面と立体、内側と外側をいかに等価に連続的に見せるかが試みられている。

「[滲蝕]む95」と[滲蝕]という1971年の二つの作品です。まず、右側の[滲蝕]の方から、画面の中央にはキャンバス内部へと滲んでいくような楕円形が描かれていて、その深みを感じさせる青の滲みは、奥へと向かう空間性を作り出し、それと同時に青の色面の上には、水平と垂直の線によるグリッド(格子)が走っています。この均一な幅を持つグリッドは見る者の視線が奥へとスムーズに向かうことを妨げて、キャンバスの平面それ自体を示す要素となります。深い空間へと誘う色面とそれを表面で妨げる線、これら二つは一体化することなく独立しており、その相反する二元が重ね合わされています。奥へと浸透していくかのような色彩への深沈と、その没入を禁止しながらキャンバスの平面に留まることとが、見る者に同時に与えられるのです。そして、左側の「[滲蝕]む95」の方は、[滲蝕]に比べてやや薄い青の円形が上下に二つ並び、その間から白い空間がのぞいていて、よく見ると上下二つの円の中心は左右に微妙にずれていることがわかります。下の円の中心は、キャンバスのほぼ中央に、上の円の中心はそれよりもやや左にあります。この微妙なズレによって、それらの間から生まれる白い空隙もまた、左右で少しく形を変化させているので。このような僅かだけれど、しかし確かな変化に気づかされるのは、その上に置かれた均一的なグリッドの作用によるものです。このように二つの作品は、滲むような色面と、その上に重ねられるグリッドという共通する要素で構成されていますが、この両者は全くの同一サイズでありながら、それぞれに異なる大きさの印象を与えます。前者は色面が画面中央に置かれることで求心性を持つ画面となる一方で、後者は外側へと広がっていく色面が切り取られることによる遠心性を持つように感じられます。前者のグリッドのマス目は相対的に大きく、カメラのクロースアップのように見る者の視線を中央に引き寄せる効果をもつ一方で、後者のマス目はより小さく、引いたような視点を感じさせることも、後者の作品の遠心性を補強しているのです。後者が前者よりも薄い色を用いていることも大気的な広がりを感じさせます。これは、よく解説されるような、線と色彩の認知を明瞭に分離して、等価なものとして表現しているという意図に収まるものでなく、不思議な作品です。私は、展示されていた作品のなかで、この作品が一番好きです。

「[滲蝕]む95」と[滲蝕]という1971年の二つの作品です。まず、右側の[滲蝕]の方から、画面の中央にはキャンバス内部へと滲んでいくような楕円形が描かれていて、その深みを感じさせる青の滲みは、奥へと向かう空間性を作り出し、それと同時に青の色面の上には、水平と垂直の線によるグリッド(格子)が走っています。この均一な幅を持つグリッドは見る者の視線が奥へとスムーズに向かうことを妨げて、キャンバスの平面それ自体を示す要素となります。深い空間へと誘う色面とそれを表面で妨げる線、これら二つは一体化することなく独立しており、その相反する二元が重ね合わされています。奥へと浸透していくかのような色彩への深沈と、その没入を禁止しながらキャンバスの平面に留まることとが、見る者に同時に与えられるのです。そして、左側の「[滲蝕]む95」の方は、[滲蝕]に比べてやや薄い青の円形が上下に二つ並び、その間から白い空間がのぞいていて、よく見ると上下二つの円の中心は左右に微妙にずれていることがわかります。下の円の中心は、キャンバスのほぼ中央に、上の円の中心はそれよりもやや左にあります。この微妙なズレによって、それらの間から生まれる白い空隙もまた、左右で少しく形を変化させているので。このような僅かだけれど、しかし確かな変化に気づかされるのは、その上に置かれた均一的なグリッドの作用によるものです。このように二つの作品は、滲むような色面と、その上に重ねられるグリッドという共通する要素で構成されていますが、この両者は全くの同一サイズでありながら、それぞれに異なる大きさの印象を与えます。前者は色面が画面中央に置かれることで求心性を持つ画面となる一方で、後者は外側へと広がっていく色面が切り取られることによる遠心性を持つように感じられます。前者のグリッドのマス目は相対的に大きく、カメラのクロースアップのように見る者の視線を中央に引き寄せる効果をもつ一方で、後者のマス目はより小さく、引いたような視点を感じさせることも、後者の作品の遠心性を補強しているのです。後者が前者よりも薄い色を用いていることも大気的な広がりを感じさせます。これは、よく解説されるような、線と色彩の認知を明瞭に分離して、等価なものとして表現しているという意図に収まるものでなく、不思議な作品です。私は、展示されていた作品のなかで、この作品が一番好きです。

第2章 1972〜1981

木下は1972年から写真作品に制作を転換させます。まず、複数の写真を並べて構成する作品を多く手がけ、後にシルクスクリーンやフォト・コラージュから写真へのドローンイングへと移っていきました。

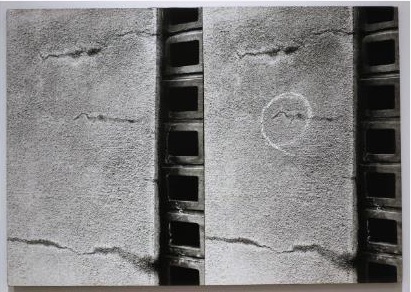

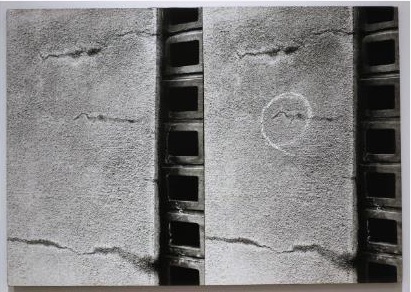

「untitled/む103(壁のシミ)」は1974年の作品。同じ壁の写真を左右に並べて、ひとつの作品としたものです。左右は全く同じかというと、向かって右の壁にはチョークで○が書かれていて、同じ壁でも違うという。雑誌のクイズでよくある間違い探しのようなものです。それだけなら、種明かしの時点で、アホらし、と二度と見向きもされなくなる類の一回こっきりです。しかし、木下という存在を真摯に思考しているアーティストが何らかの考えで、こういうことをしていると聞けば、アホらしが何かありがたいものに様変わりする。例えば、壁の補修の準備として、亀裂や剥落などの箇所をチョークで○印をつけてチェックしているのを、どこかで見た木下は、その丸印をつけるチェックの時間的な前後にわけて、壁を撮影したと推測できます。同一対象、同一アングルだけれども、チョークの有無によって、そこに時間の前後という違いが、同じ存在でも複数の見えるがある、という理屈(コンセプト)がもっともらしく浮かび上がってきます。一方、この作品は写真として、いかがなものでしょうか。チョークで○印がつけられている損傷がそれと分かるほど精細に写し込んでいるでしょうか。それは、光の当て方や絞りやピントの調整、そして現像やプリントの焼き込みに最新の注意を払うわけですが、それこそが写真という表現ではないかと思います。この写真をみていると、下の方の亀裂には、○印が付けられていないのはなぜだろうと疑問が湧いてきます。この写真の精度では、それが分からないのです。木下にとっては、そんなことはどうでもいいのかもしれません。この作品は、そういう最低限の配慮がされているか。かなり疑問が残ります。こういうのを見ていると、考えていることが立派で、他の些末なことをいちいち言うな、黙ってコンセプトを享受しろと言われているような気がしてきます。

「untitled/む103(壁のシミ)」は1974年の作品。同じ壁の写真を左右に並べて、ひとつの作品としたものです。左右は全く同じかというと、向かって右の壁にはチョークで○が書かれていて、同じ壁でも違うという。雑誌のクイズでよくある間違い探しのようなものです。それだけなら、種明かしの時点で、アホらし、と二度と見向きもされなくなる類の一回こっきりです。しかし、木下という存在を真摯に思考しているアーティストが何らかの考えで、こういうことをしていると聞けば、アホらしが何かありがたいものに様変わりする。例えば、壁の補修の準備として、亀裂や剥落などの箇所をチョークで○印をつけてチェックしているのを、どこかで見た木下は、その丸印をつけるチェックの時間的な前後にわけて、壁を撮影したと推測できます。同一対象、同一アングルだけれども、チョークの有無によって、そこに時間の前後という違いが、同じ存在でも複数の見えるがある、という理屈(コンセプト)がもっともらしく浮かび上がってきます。一方、この作品は写真として、いかがなものでしょうか。チョークで○印がつけられている損傷がそれと分かるほど精細に写し込んでいるでしょうか。それは、光の当て方や絞りやピントの調整、そして現像やプリントの焼き込みに最新の注意を払うわけですが、それこそが写真という表現ではないかと思います。この写真をみていると、下の方の亀裂には、○印が付けられていないのはなぜだろうと疑問が湧いてきます。この写真の精度では、それが分からないのです。木下にとっては、そんなことはどうでもいいのかもしれません。この作品は、そういう最低限の配慮がされているか。かなり疑問が残ります。こういうのを見ていると、考えていることが立派で、他の些末なことをいちいち言うな、黙ってコンセプトを享受しろと言われているような気がしてきます。

「untitled/む59(腕時計)」も1974年の作品。腕時計を写した5枚の写真ですが、それぞれの時計の針は同じ時間を示しているのですが、日付が異なっているといいます。時計を介して時間の経過を知ることはできるが、時間そのものを見ることは誰にもできない。知覚することと見ることの違いを表わしていると解説されています。この解説も、後半の部分なければ、他愛のないいたずらです。しかし、ここには、そういう“あそび”の微笑ましさのようなものはありません。このコンセプトについて、説明されないで分かる人はどれだけいるでしょうか。分かるかどうかは見る者の責任で、分からない奴は、それでいい、と突き放しているのでしょうか。少なくても、時計の針や日付が苦労しなくても分かる程度には、明確に写し込んでプリントする程度のことは最低限のことでは

「untitled/む59(腕時計)」も1974年の作品。腕時計を写した5枚の写真ですが、それぞれの時計の針は同じ時間を示しているのですが、日付が異なっているといいます。時計を介して時間の経過を知ることはできるが、時間そのものを見ることは誰にもできない。知覚することと見ることの違いを表わしていると解説されています。この解説も、後半の部分なければ、他愛のないいたずらです。しかし、ここには、そういう“あそび”の微笑ましさのようなものはありません。このコンセプトについて、説明されないで分かる人はどれだけいるでしょうか。分かるかどうかは見る者の責任で、分からない奴は、それでいい、と突き放しているのでしょうか。少なくても、時計の針や日付が苦労しなくても分かる程度には、明確に写し込んでプリントする程度のことは最低限のことでは ないでしょうか。この写真の粒子は粗いのではないか。あるいは、時計の針や日付に光を当てて、視線をそこに導くようなこともされていません。そういう配慮は余計なことなのでしょうか。この人の作品を見ていると、独りよがりを感じることが避けられません。例えば、木下の意図からは見当はずれの感想かもしれませんが、20世紀中ごろに活動した高島野十郎は蝋燭の火ばかりを同じように数多く描いていますが、それが以前に個展で、一室の壁を占めるほど並べて展示されているのに出くわしたとき、そのひとつひとつを、同じように描かれているのに、飽きることなく、それぞれを見て歩いて、時間を忘れたことがありました。果たして、日付の違う腕時計の写真が並んでいるのを数十分の時を飽きもせずに眺めることはできるでしょうか。

ないでしょうか。この写真の粒子は粗いのではないか。あるいは、時計の針や日付に光を当てて、視線をそこに導くようなこともされていません。そういう配慮は余計なことなのでしょうか。この人の作品を見ていると、独りよがりを感じることが避けられません。例えば、木下の意図からは見当はずれの感想かもしれませんが、20世紀中ごろに活動した高島野十郎は蝋燭の火ばかりを同じように数多く描いていますが、それが以前に個展で、一室の壁を占めるほど並べて展示されているのに出くわしたとき、そのひとつひとつを、同じように描かれているのに、飽きることなく、それぞれを見て歩いて、時間を忘れたことがありました。果たして、日付の違う腕時計の写真が並んでいるのを数十分の時を飽きもせずに眺めることはできるでしょうか。

展覧会チラシでも使われている「無題A」という1975年の作品。この作品を含む同年の無題というシリーズは、同一の写真が複数並び、部分的に着色されています。上から下に向かって着色部分は徐々に増えていって、最終的に画面全体が色に覆われます。この着色された部分は人間の視野と認識を示すと解説されています。私たちの理解や認識はスキャナーのように面ではなく、対象や現象ごとに認識する。その過程を図式的に制作したものということです。最初の全く着色されていない写真とすべて着色されたそれとでは単色という点では同じものとなりますが、その経緯を知ることによって自分にとっては異なるものとなるというのです。具体的に「無題A」を見てみましょう。一番上の写真では、画面左側では人々が行き交い、右側ではカフェのテラス席のような場所に多くの人が密集していて、人の姿で覆われたその画面は、視点の定まらない拡散的な印象を与えています。二枚目ではそのうちの一人が輪郭づけられ、輪郭の内部は紫色に塗られることで、写真全域を覆う人々の中に不均衡をもたらしています。さらに下の写真に目を向けると、輪郭は外側へと徐々に広がってゆき、やがてこの輪郭に囲まれた色面は画面全体へと拡散しながら、モノクロームの写真の全体が、半透明の色面に覆われることになります。こうして写真の画面に対して、輪郭と色彩を与えることで視野を示し、さらに彩色部分を広げることで視野を外側へと広げていく、従って、この作品のポイントは写真に現れたイメージそれ自体というよりも、辿る行為を通じて変化させていく操作の方にあるようです。その意味で、この作品の中心は起点としての写真でもなければ終点として色が重ねられた段階でもなく、写真の上に線と色を重ねながら焦点化と拡散とのせめぎあいを繰り広げる、その中間にこそあると思われます。しかし、と思うのです。木下は、どうしてこの風景を選んだのでしょうか。そういう問いは、見当はずれでしょうか。この作品を見ていると、ききたくなるのです。おそらく、この作品は、初見は何だろうと興味を持つかもしれませんが、その意図するところ、ありがたい思考のコンセプトを聞いて、「ああそう」と言って、二度と振り向かないタイプの作品と思われるからです。

展覧会チラシでも使われている「無題A」という1975年の作品。この作品を含む同年の無題というシリーズは、同一の写真が複数並び、部分的に着色されています。上から下に向かって着色部分は徐々に増えていって、最終的に画面全体が色に覆われます。この着色された部分は人間の視野と認識を示すと解説されています。私たちの理解や認識はスキャナーのように面ではなく、対象や現象ごとに認識する。その過程を図式的に制作したものということです。最初の全く着色されていない写真とすべて着色されたそれとでは単色という点では同じものとなりますが、その経緯を知ることによって自分にとっては異なるものとなるというのです。具体的に「無題A」を見てみましょう。一番上の写真では、画面左側では人々が行き交い、右側ではカフェのテラス席のような場所に多くの人が密集していて、人の姿で覆われたその画面は、視点の定まらない拡散的な印象を与えています。二枚目ではそのうちの一人が輪郭づけられ、輪郭の内部は紫色に塗られることで、写真全域を覆う人々の中に不均衡をもたらしています。さらに下の写真に目を向けると、輪郭は外側へと徐々に広がってゆき、やがてこの輪郭に囲まれた色面は画面全体へと拡散しながら、モノクロームの写真の全体が、半透明の色面に覆われることになります。こうして写真の画面に対して、輪郭と色彩を与えることで視野を示し、さらに彩色部分を広げることで視野を外側へと広げていく、従って、この作品のポイントは写真に現れたイメージそれ自体というよりも、辿る行為を通じて変化させていく操作の方にあるようです。その意味で、この作品の中心は起点としての写真でもなければ終点として色が重ねられた段階でもなく、写真の上に線と色を重ねながら焦点化と拡散とのせめぎあいを繰り広げる、その中間にこそあると思われます。しかし、と思うのです。木下は、どうしてこの風景を選んだのでしょうか。そういう問いは、見当はずれでしょうか。この作品を見ていると、ききたくなるのです。おそらく、この作品は、初見は何だろうと興味を持つかもしれませんが、その意図するところ、ありがたい思考のコンセプトを聞いて、「ああそう」と言って、二度と振り向かないタイプの作品と思われるからです。

「む36」(右側)は1976年の作品です。“昨日の「私」と今日の「私」はまったく同じではあり得ないが、どちらも「存在」としては同じ「私」である”という解説は、なんだかポエチックです。異なる時期に撮られた作家の幼い頃の写真を切り分けコラージュしたフォト・コラージュです。自身の成長変化を記録した何枚かの写真の組み合わせは今の自分がどのように構成されてきたのか、また自分の中には違う自分が同居しているといった読み取りが可能なのでしょう。結果として、分析的キュビスムの絵画のようにも見えるし、マグリットのだまし絵のようなシュルレアリスム絵画のようにも見えます。むしろ、そういう見え方のほうが、この作品は面白い。

「む36」(右側)は1976年の作品です。“昨日の「私」と今日の「私」はまったく同じではあり得ないが、どちらも「存在」としては同じ「私」である”という解説は、なんだかポエチックです。異なる時期に撮られた作家の幼い頃の写真を切り分けコラージュしたフォト・コラージュです。自身の成長変化を記録した何枚かの写真の組み合わせは今の自分がどのように構成されてきたのか、また自分の中には違う自分が同居しているといった読み取りが可能なのでしょう。結果として、分析的キュビスムの絵画のようにも見えるし、マグリットのだまし絵のようなシュルレアリスム絵画のようにも見えます。むしろ、そういう見え方のほうが、この作品は面白い。

「‘76−C」は1976年の作品です。“同じ図形でも実際に見えているものと認識と間では差異があることを示している”

という説明が付けられています。コンパスで円を描くさまの写真の上に後から同じ直径の円をフェルトペンで描いたというものです。写真は上部からコンパスを持った手が、正方形の紙の上に円を描いている様子が撮られています。その円が今まさに閉じられようとする手前で写されたイメージの表面には、写真の中の楕円に見える円と二点で接するもう一つの円が、赤のフェルトペンで描かれています。写真の中の紙は水平の机の上に置かれており、そこに描かれた円は見下ろすカメラの角度と対応しながら楕円形となって現れています。その写真の上には正円が重ねられ、垂直に掛けられています。写真内部の円とその上に重ねられた円は、左右の二点においてのみ接しながら、写真として撮られた水平面と、写真の上の垂直面とを結びつけています。写真撮影の角度によって、コンパスで書かれた円は楕円に歪みます。この写真は視野の役割を担っています。わたしたちは経験上、視野内の図形の歪みを無意識に修正し、これが正円であるという情報を加味して認識するのを常とするというわけです。そこに、もともと紙

「‘76−C」は1976年の作品です。“同じ図形でも実際に見えているものと認識と間では差異があることを示している”

という説明が付けられています。コンパスで円を描くさまの写真の上に後から同じ直径の円をフェルトペンで描いたというものです。写真は上部からコンパスを持った手が、正方形の紙の上に円を描いている様子が撮られています。その円が今まさに閉じられようとする手前で写されたイメージの表面には、写真の中の楕円に見える円と二点で接するもう一つの円が、赤のフェルトペンで描かれています。写真の中の紙は水平の机の上に置かれており、そこに描かれた円は見下ろすカメラの角度と対応しながら楕円形となって現れています。その写真の上には正円が重ねられ、垂直に掛けられています。写真内部の円とその上に重ねられた円は、左右の二点においてのみ接しながら、写真として撮られた水平面と、写真の上の垂直面とを結びつけています。写真撮影の角度によって、コンパスで書かれた円は楕円に歪みます。この写真は視野の役割を担っています。わたしたちは経験上、視野内の図形の歪みを無意識に修正し、これが正円であるという情報を加味して認識するのを常とするというわけです。そこに、もともと紙 に描かれたものと正しい円を写真面に手描きして、再現する。写真面という、視野像の表面に後に加えられた線である。紙上に描かれた三次元空間内の図形と、フェルトペンで最後に描かれた二次元の写真面上の図形と、同寸同形図が重ね合わされるとき、両者のずれと相違が、視野の歪みを現わします。これは、考えようによっては、これはセザンヌ的キュビスムにおける多視点のありようと重なっているといえなくもないのではないか。セザンヌの静物画では、テーブルの上の果物皿は真上の視点から見た正円ですが、同じテーブルに置かれた壺の口の方は斜め上から見た楕円であるという、二つの視点が共存しています。この作品の写真のイメージの同時存在には、どこかでこうしたキュビスムにもつながる絵画空間につながるところもあるのではないか。そういえば、初期の習作でもキュビスム的なものがありました。とはいえ、この作品もそうですが、このように言葉で語りやすい。いくらでも語る言葉が出てくる。それは、反面、言葉で語る限界内にあって、それを超えないということでもあります。例えば、この作品の横に展示されていた「‘76−E」という同じような作品での写真内のコンパスを持つ手と、この作品のコンパスを持つ手の光の当たり具合、つまり明暗の違いなどについては、考慮されていないのではないかと思います。そんなことは見当はずれと言われるかもしれませんが、実際の視野といったときには、そういう要素もあるのですが、作者はおそらく抽象的な存在の形象理念みたいことで頭が占められていたのではないか。

に描かれたものと正しい円を写真面に手描きして、再現する。写真面という、視野像の表面に後に加えられた線である。紙上に描かれた三次元空間内の図形と、フェルトペンで最後に描かれた二次元の写真面上の図形と、同寸同形図が重ね合わされるとき、両者のずれと相違が、視野の歪みを現わします。これは、考えようによっては、これはセザンヌ的キュビスムにおける多視点のありようと重なっているといえなくもないのではないか。セザンヌの静物画では、テーブルの上の果物皿は真上の視点から見た正円ですが、同じテーブルに置かれた壺の口の方は斜め上から見た楕円であるという、二つの視点が共存しています。この作品の写真のイメージの同時存在には、どこかでこうしたキュビスムにもつながる絵画空間につながるところもあるのではないか。そういえば、初期の習作でもキュビスム的なものがありました。とはいえ、この作品もそうですが、このように言葉で語りやすい。いくらでも語る言葉が出てくる。それは、反面、言葉で語る限界内にあって、それを超えないということでもあります。例えば、この作品の横に展示されていた「‘76−E」という同じような作品での写真内のコンパスを持つ手と、この作品のコンパスを持つ手の光の当たり具合、つまり明暗の違いなどについては、考慮されていないのではないかと思います。そんなことは見当はずれと言われるかもしれませんが、実際の視野といったときには、そういう要素もあるのですが、作者はおそらく抽象的な存在の形象理念みたいことで頭が占められていたのではないか。

「‘79−38−A」は1979年の作品。同一の図形であるはずのものが視野という視点の違いによって違う形に認識されるこのことは、裏返して言えば、どれだけ異なって見えたとしても、それらが同一の存在であるという局面は常にありうるということになります。それなら、「‘76−C」のコンパスはなくてもいいのではないか。というわけでは、画面上からコンパスは姿を消し、作図をした紙自体に一手間加えてから撮影をすることになりました。展示された下書きやデザインなどの資料からは、この図形の描き方や紙の折り方などについて作家が緻密な検討を行なっていたことがわかる。これまで線で描かれていた「認識した形」が色面で描かれるようになり、同一平面上で複数化した円形の色面をめぐって認識が多重露光する面白さを汲み尽くすように作品です。まるで、形合わせのパズルみたいで、折り目によって生まれる影の明暗やそのグラデーションによる味わいのような感覚的な要素はないのかと、私には物足りなく感じられます。

「‘79−38−A」は1979年の作品。同一の図形であるはずのものが視野という視点の違いによって違う形に認識されるこのことは、裏返して言えば、どれだけ異なって見えたとしても、それらが同一の存在であるという局面は常にありうるということになります。それなら、「‘76−C」のコンパスはなくてもいいのではないか。というわけでは、画面上からコンパスは姿を消し、作図をした紙自体に一手間加えてから撮影をすることになりました。展示された下書きやデザインなどの資料からは、この図形の描き方や紙の折り方などについて作家が緻密な検討を行なっていたことがわかる。これまで線で描かれていた「認識した形」が色面で描かれるようになり、同一平面上で複数化した円形の色面をめぐって認識が多重露光する面白さを汲み尽くすように作品です。まるで、形合わせのパズルみたいで、折り目によって生まれる影の明暗やそのグラデーションによる味わいのような感覚的な要素はないのかと、私には物足りなく感じられます。

「Pa−fold‘80−35」、「Pa−fold‘80−36」、「Pa−fold‘80−37」のシリーズです。写真を用いた一連の認識のズレを扱った作品のシリーズで、画面の中からコンパスが消え、今度は写真が消えました。そこで残ったのは写真の中で用いられていた直線、すなわち紙の「折り目」です。「Pa−fold‘80−35」(画面右)の紙の中央部には縦方向に平行する折り目が12本走り、その折り目の合間からは帯のような垂直線が4本現れています。この制作プロセスを想像してみると、まず、横長の紙の中央部に12本の平行する縦方向の折り目を作り、折り畳んだ状態のままパステルで面を形成するような斜めの平行線を引き、そして、折り込まれた紙を再び広げると、中央には折り目によって切り離されたパステルの面が、線でありかつ面でもあるような4本の帯となって現れるということになります。この折り目は紙という平面を、平面のままで立体に立ち上げ、折り目を広げることで、また平面へと戻し、そうした両義性を可能にする線です。ここで折り目としての線は、写真を用いた作品においてイメージと幾何形態の重ね合わせとして扱われていた作品の二元性を、一つの紙のうちに畳み込むための蝶番となっています。さらに、中央に作られた円形の面に縦のストライプが走るのですが、その折れ線を折り畳んだ状態は、その最終的な現れや手法は全く異なるにもかかわらず、以前に見た「滲触」シリーズの絵画とよく似たものになってしまいます。さらに、この折り目を開くと中央の円はその求心性を失いながら画面の両端へと拡散していく。これも、そういうパズルのような面白さがあると思います。この一連の作品は、コンセプト最優先で、作品はそれを現わすための手段という感じで、それは作品としてはどん詰まりで、描くということに向うことになったのかもしれない。この作品は、その転機なのでしょうか。

「Pa−fold‘80−35」、「Pa−fold‘80−36」、「Pa−fold‘80−37」のシリーズです。写真を用いた一連の認識のズレを扱った作品のシリーズで、画面の中からコンパスが消え、今度は写真が消えました。そこで残ったのは写真の中で用いられていた直線、すなわち紙の「折り目」です。「Pa−fold‘80−35」(画面右)の紙の中央部には縦方向に平行する折り目が12本走り、その折り目の合間からは帯のような垂直線が4本現れています。この制作プロセスを想像してみると、まず、横長の紙の中央部に12本の平行する縦方向の折り目を作り、折り畳んだ状態のままパステルで面を形成するような斜めの平行線を引き、そして、折り込まれた紙を再び広げると、中央には折り目によって切り離されたパステルの面が、線でありかつ面でもあるような4本の帯となって現れるということになります。この折り目は紙という平面を、平面のままで立体に立ち上げ、折り目を広げることで、また平面へと戻し、そうした両義性を可能にする線です。ここで折り目としての線は、写真を用いた作品においてイメージと幾何形態の重ね合わせとして扱われていた作品の二元性を、一つの紙のうちに畳み込むための蝶番となっています。さらに、中央に作られた円形の面に縦のストライプが走るのですが、その折れ線を折り畳んだ状態は、その最終的な現れや手法は全く異なるにもかかわらず、以前に見た「滲触」シリーズの絵画とよく似たものになってしまいます。さらに、この折り目を開くと中央の円はその求心性を失いながら画面の両端へと拡散していく。これも、そういうパズルのような面白さがあると思います。この一連の作品は、コンセプト最優先で、作品はそれを現わすための手段という感じで、それは作品としてはどん詰まりで、描くということに向うことになったのかもしれない。この作品は、その転機なのでしょうか。

「Pa‘80−74」という作品。木下は、1980年より写真の作品から離れ、身体的かつ直接的な表現を求めてパステルを使用するようになったといいます。この作品では、紙に折り目をつけ、直線を置き、線の一部に沿ってパステルを部分的に擦り込んでボカシを入れています。このボカシは折り目に光を当てたときの影のようで、これまで斜めから写真撮影したり、実際に折って三次元にしてみたりしていたのを、紙面にパステルで描くということで、より作為的になっているという作品です。それまで、視野が分かれていたのをひとつの平面のなかに恣意的にいっしょくたにしてしまった。ここで、これまで一貫していたようだった「存在の一義性に対してその認識は常に複数ある」というコンセプトが曖昧になってきたのでしょうか。少し、バウル・クレーを想わせるとこがあります。

「Pa‘80−74」という作品。木下は、1980年より写真の作品から離れ、身体的かつ直接的な表現を求めてパステルを使用するようになったといいます。この作品では、紙に折り目をつけ、直線を置き、線の一部に沿ってパステルを部分的に擦り込んでボカシを入れています。このボカシは折り目に光を当てたときの影のようで、これまで斜めから写真撮影したり、実際に折って三次元にしてみたりしていたのを、紙面にパステルで描くということで、より作為的になっているという作品です。それまで、視野が分かれていたのをひとつの平面のなかに恣意的にいっしょくたにしてしまった。ここで、これまで一貫していたようだった「存在の一義性に対してその認識は常に複数ある」というコンセプトが曖昧になってきたのでしょうか。少し、バウル・クレーを想わせるとこがあります。

「Pa−C‘81−8」(左側)という作品です。線は垂直になって、パステルによるボカシは影から「浸食」のような色面になっています。並んで展示されているタイトル不詳の作品(右側)は、こうした紙の上のパステルでの実験を、キャンバスと油絵具で置き換えており、そこでは線と線の間から面が滲み出しながら、もはや線のほとんどを覆い尽くすまでに至って、この次の第3章の油彩画の先駆けのような作品です。

「Pa−C‘81−8」(左側)という作品です。線は垂直になって、パステルによるボカシは影から「浸食」のような色面になっています。並んで展示されているタイトル不詳の作品(右側)は、こうした紙の上のパステルでの実験を、キャンバスと油絵具で置き換えており、そこでは線と線の間から面が滲み出しながら、もはや線のほとんどを覆い尽くすまでに至って、この次の第3章の油彩画の先駆けのような作品です。

「題不詳」(右側)(木下の作品タイトルは題不詳とか作品番号のような抽象的なので、題名で作品を特定する意味は、あまりないのですが、それだけ、この人は作品を考えるプロセスが大事で、出来上がった作品が人々にどう受け入れられるかを、あまり気にしなかっただろうことが想像できます)という1961〜1962年ころの作品。このころ、木下は植物をモチーフにした抽象画を描いていたと解説されていました。やや暗い画面に、植物の茎、葉、蔓などを想わせる形が描かれていて、この作品では、それが成長するというイメージが見て取れます。「地面・地球の中へどんどん関心をよせていってその中にある生命体を描こうとしていた。次に、植物の形を借りて、その生命体が自在に存在する・出来るというメッセージを絵にし始めました」という本人の言葉が残されているそうです。「存在」への関心から制作していたといっていいのでしょうか。この花の子房が幾重にもなっているような、そしてそれが成長して広がっていこうとするように見えるのは、20世紀はじめの抽象画の創始者のひとり

「題不詳」(右側)(木下の作品タイトルは題不詳とか作品番号のような抽象的なので、題名で作品を特定する意味は、あまりないのですが、それだけ、この人は作品を考えるプロセスが大事で、出来上がった作品が人々にどう受け入れられるかを、あまり気にしなかっただろうことが想像できます)という1961〜1962年ころの作品。このころ、木下は植物をモチーフにした抽象画を描いていたと解説されていました。やや暗い画面に、植物の茎、葉、蔓などを想わせる形が描かれていて、この作品では、それが成長するというイメージが見て取れます。「地面・地球の中へどんどん関心をよせていってその中にある生命体を描こうとしていた。次に、植物の形を借りて、その生命体が自在に存在する・出来るというメッセージを絵にし始めました」という本人の言葉が残されているそうです。「存在」への関心から制作していたといっていいのでしょうか。この花の子房が幾重にもなっているような、そしてそれが成長して広がっていこうとするように見えるのは、20世紀はじめの抽象画の創始者のひとり

に描かれたものと正しい円を写真面に手描きして、再現する。写真面という、視野像の表面に後に加えられた線である。紙上に描かれた三次元空間内の図形と、フェルトペンで最後に描かれた二次元の写真面上の図形と、同寸同形図が重ね合わされるとき、両者のずれと相違が、視野の歪みを現わします。これは、考えようによっては、これはセザンヌ的キュビスムにおける多視点のありようと重なっているといえなくもないのではないか。

に描かれたものと正しい円を写真面に手描きして、再現する。写真面という、視野像の表面に後に加えられた線である。紙上に描かれた三次元空間内の図形と、フェルトペンで最後に描かれた二次元の写真面上の図形と、同寸同形図が重ね合わされるとき、両者のずれと相違が、視野の歪みを現わします。これは、考えようによっては、これはセザンヌ的キュビスムにおける多視点のありようと重なっているといえなくもないのではないか。