2018年5月6日(日)練馬区立美術館

5月の連休の最終日。この連休に出かけることは珍しい。練馬区立美術館は西武池袋線の中村橋駅の近くで、同じ東京都内でも私の生活圏からは遠く感じられるところにあるので、気楽によることができない。だから、わざわざ出かけるということになる。そうすると、どうしても構えてしまって、かえって行き難くなってしまう。そういう位置づけが私の中にある。今回は、連休で、あえて出かけて、普段は行き難い美術館をハシゴして、どっぷりと浸るような休日を過ごすことにした。けっこう疲れた。

5月の連休の最終日。この連休に出かけることは珍しい。練馬区立美術館は西武池袋線の中村橋駅の近くで、同じ東京都内でも私の生活圏からは遠く感じられるところにあるので、気楽によることができない。だから、わざわざ出かけるということになる。そうすると、どうしても構えてしまって、かえって行き難くなってしまう。そういう位置づけが私の中にある。今回は、連休で、あえて出かけて、普段は行き難い美術館をハシゴして、どっぷりと浸るような休日を過ごすことにした。けっこう疲れた。

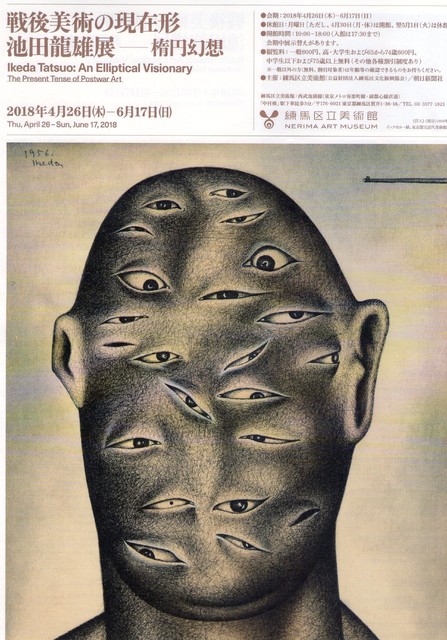

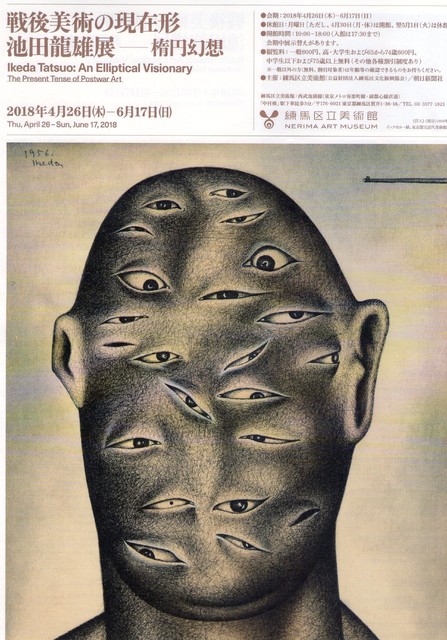

池田龍雄という画家がどういう人なのかという予備知識は全くありませんでした。興味を持ったのが展覧会パンフレットに引用されている作品の不気味な感じが、水木しげるの妖怪マンガに登場する「百目」というキャラクターを思い起こさせられたからです。しかし、実際に展示されていた作品をみていて、そのような先入観は覆されました。そのあたりのことを具体的に反芻してみたいと思います。

まずは、主催者あいさつで、この画家の概要の紹介と、この展覧会が池田の作品をどのように見せようとしているのかを確認しておきたいと思います。“1928年に佐賀県伊万里市に生まれた池田龍雄は、特攻隊員として訓練中に敗戦を迎えます。占領期に故郷の師範学校に編入しますが、軍国主義者の烙印をおされ追放にあいました。戦中から戦後の大きな価値の転回に立ち会い、国家権力に振り回され続けたこの体験が、池田の原点を形作りました。1948年、画家を目指して上京した池田は、岡本太郎や花田清輝らによる<アヴァンギャルド芸術研究会>に飛び込みます。以後、文学、演劇、映像とジャンル横断的に繰り広げられる戦後美術のなかで、多彩な芸術家や美術批評家と交わりなが ら、自らの制作活動を展開していきます。個人として厳しく社会と向き合いながら、一個の生命としての宇宙の成り立ちを想像する。90歳を目前に控えたいまもなお歩み続ける彼の画業は、時代と切り結び思考する苦闘の足跡であり、戦後から現在にいたる日本の美術や社会のありようを映し出しています。”

ら、自らの制作活動を展開していきます。個人として厳しく社会と向き合いながら、一個の生命としての宇宙の成り立ちを想像する。90歳を目前に控えたいまもなお歩み続ける彼の画業は、時代と切り結び思考する苦闘の足跡であり、戦後から現在にいたる日本の美術や社会のありようを映し出しています。”

パンフレットに引用された「巨人」という作品や主催者あいさつを読む限りでは、転換期に翻弄され境界線上で活動したところから特異な造形性を発揮したような印象を受けます。この展覧会のサブタイトル「楕円幻想」というのが、花田清輝の次のようなところから来ていることからも分かります。“我々は、なほ、楕円を描くことができるのだ。それは驢馬にはできない芸当であり、人間にだけ─誠実な人間にだけ、可能な仕事だ。しかも、描きあげられた楕円は、ほとんど、つねに、誠実の欠如といふ印象をあたへる。風刺だとか、韜晦だとか、グロテスクだとか、─人びとは勝手なことをいふ。誠実とは、円にだけあって、楕円にはないもののやうな気がしてゐるのだ。いま、私は、立往生してゐる。思ふに、完全な楕円を描く絶好の機会であり、かういふ得がたい機会をめぐんでくれた転形期にたいして、心から、私は感謝すべきであろう。”そういう面もあるとは思うのですが、実際に展示作品を見た私としては、この「巨人」という作品をもって池田のイメージを代表させてしまうのはどうか、少し違う印象をもちました。まあ、あえてこの「巨人」でみてみると、目があつまった顔がペンの細い線で描かれています。さっきも 触れましたが、同じようなアイディアでペン描きの水木しげるの妖怪と共通しているところがありますが、印象は全く違います。水木の描く妖怪にある、おどろおどろしい、おそろしげな印象は薄いのです。具体的な違いとして、すぐに分かるのは、水木のマンガは全体として黒い部分が多く基調となっているのに対して、池田の作品は黒い部分が強調されずに白い部分とのバランスが保たれて、スッキリとした印象を受けます。それで、水木のマンガにあるような重さがない、池田の作品には軽さがあるのです。もうひとつは、二人の作家の線の違いです。水木の線は細い線から太い線までヴァリエイションが豊かで、それを画面の中で使い分けていて、それがメリハリを生んでいて、画面の中に溜めをつくっていて、例えば太い線がより黒くなって、そこに視線が集まるようになっていて、それがおどろおどろしさを強調するようになっている。一方、池田の線は細い線が主体となって、溜めを作っていない、そのかわり水木に比べると無機的に映る。池田の場合には、視線が分散するようで、興味はかたちの面白さというのか、視ること自体に、より興味をひかれていくようなのです。水木の場合は、ひとまとまりの妖怪という、ここでのおどろおどろしいイメージがマンガの物語の雰囲気を作っていく際に効果的にイメージを与えているのです。

触れましたが、同じようなアイディアでペン描きの水木しげるの妖怪と共通しているところがありますが、印象は全く違います。水木の描く妖怪にある、おどろおどろしい、おそろしげな印象は薄いのです。具体的な違いとして、すぐに分かるのは、水木のマンガは全体として黒い部分が多く基調となっているのに対して、池田の作品は黒い部分が強調されずに白い部分とのバランスが保たれて、スッキリとした印象を受けます。それで、水木のマンガにあるような重さがない、池田の作品には軽さがあるのです。もうひとつは、二人の作家の線の違いです。水木の線は細い線から太い線までヴァリエイションが豊かで、それを画面の中で使い分けていて、それがメリハリを生んでいて、画面の中に溜めをつくっていて、例えば太い線がより黒くなって、そこに視線が集まるようになっていて、それがおどろおどろしさを強調するようになっている。一方、池田の線は細い線が主体となって、溜めを作っていない、そのかわり水木に比べると無機的に映る。池田の場合には、視線が分散するようで、興味はかたちの面白さというのか、視ること自体に、より興味をひかれていくようなのです。水木の場合は、ひとまとまりの妖怪という、ここでのおどろおどろしいイメージがマンガの物語の雰囲気を作っていく際に効果的にイメージを与えているのです。

主催者のあいさつやパンフレットにあるような意志的にイメージを追求していくというのと、実際に作品に表われているものとの間にズレがあるようで、それが、何か描かれたかたちが描いている池田の意志とは離れて独り歩きしている、そういう描かれた物自体に自立性があるような、そういう不思議さが、私には、この人の作品の魅力なのではないかと思いました。何か分かり難い書き方をしてしまっているのですが、言葉にしにくい。この作品に沿って述べていくしかないと思うので、さっそく作品を見ていきたいと思います。

第0章 終わらない戦後

練馬区立美術館は玄関を入るとすぐ受付とロビーがあって、そこで入場料を払います。展示室は1階と2階に分かれていて、それがつながっていない。分かり難い書き方になりましたが、展示室がつながっていないんです。鑑賞者は、まず1階の展示室を見て、それからいったん展示室を出て、玄関ロビーにもどって、ロビーにある階段を上って2階に行きます。だから、そこで見ていて、いったん途切れるんです。連続していない。それだからでしょう、美術館の展示の仕方も、そういう建物の構造を意識して、1階と2階とで、話 題を転換させるようにしたり、ちょうど画家の画風の転換期を挟んで、2階にいったらまったく雰囲気の違う作品が並ぶという劇的な展開を演出してみせたり、という工夫をしたり、この美術館では階段を上る楽しみがあるところなのですが。今回の展示では、回顧展で画家の年代順に作品を展示していくというパターンの前に第0章というのを置いて、それを1階の展示室においていました。それが最初のところで、かなり強いインパクトがありました。池田の作品の中でも直接的なメッセージ性の強い作品が集中して展示されていました。ここに、今回の展覧会の強い主張が見られていて、とても興味深くおもいました。展覧会のサブタイトルに“戦後”という言葉を用いていることや、主催者あいさつの中で“1928年に佐賀県伊万里市に生まれた池田龍雄は、特攻隊員として訓練中に敗戦を迎えます。占領期に故郷の師範学校に編入しますが、軍国主義者の烙印をおされ追放にあいました。戦中から戦後の大きな価値の転回に立ち会い、国家権力に振り回され続けたこの体験が、池田の原点を形作りました。”と述べられていることが、この最初の展示にところで形になってストレートに見る者に提示されていると思いました。このような旗幟を鮮明にするのって、公共の施設では難しいことなのだろうけれど、よくぞやったという感じです。それだけ。展示されている池田の作品の迫力が強い印象を見る者に及ぼすものであったこともたしかです。これだけメッセージの強い作品を集めると、相互に緊張を高める効果が生まれて、かなりテンションの高い空間になっていました。

題を転換させるようにしたり、ちょうど画家の画風の転換期を挟んで、2階にいったらまったく雰囲気の違う作品が並ぶという劇的な展開を演出してみせたり、という工夫をしたり、この美術館では階段を上る楽しみがあるところなのですが。今回の展示では、回顧展で画家の年代順に作品を展示していくというパターンの前に第0章というのを置いて、それを1階の展示室においていました。それが最初のところで、かなり強いインパクトがありました。池田の作品の中でも直接的なメッセージ性の強い作品が集中して展示されていました。ここに、今回の展覧会の強い主張が見られていて、とても興味深くおもいました。展覧会のサブタイトルに“戦後”という言葉を用いていることや、主催者あいさつの中で“1928年に佐賀県伊万里市に生まれた池田龍雄は、特攻隊員として訓練中に敗戦を迎えます。占領期に故郷の師範学校に編入しますが、軍国主義者の烙印をおされ追放にあいました。戦中から戦後の大きな価値の転回に立ち会い、国家権力に振り回され続けたこの体験が、池田の原点を形作りました。”と述べられていることが、この最初の展示にところで形になってストレートに見る者に提示されていると思いました。このような旗幟を鮮明にするのって、公共の施設では難しいことなのだろうけれど、よくぞやったという感じです。それだけ。展示されている池田の作品の迫力が強い印象を見る者に及ぼすものであったこともたしかです。これだけメッセージの強い作品を集めると、相互に緊張を高める効果が生まれて、かなりテンションの高い空間になっていました。

「僕らを傷つけたもの 1945年の記憶」(左図)という作品です。1.3×1.6mという比較的大きな画面と鮮やかな色彩で、印象の強い作品です。瓦礫が積み重なる荒廃した土地の上で、大きな手で頭を隠し、身をよじるように逃げ惑う人、半身が焼かれ奇妙なほど関節を折り曲げられ横たわる人、竹槍で立ち向かい飛びゆくアメリカの戦闘機を睨みつける人の姿。それらはデフォルメされ、その姿は無残や悲惨さを引き伸ばされ、それが画面に詰め込まれたような作品です。そのデフォルメされた形の奇妙さと配置をリアリズムではない意図的な構成が目立つところなど、有名なピカソの「ゲルニカ」(右上図)を、私は連想していました。あまり、画家の伝記的エピソードをもとに

「僕らを傷つけたもの 1945年の記憶」(左図)という作品です。1.3×1.6mという比較的大きな画面と鮮やかな色彩で、印象の強い作品です。瓦礫が積み重なる荒廃した土地の上で、大きな手で頭を隠し、身をよじるように逃げ惑う人、半身が焼かれ奇妙なほど関節を折り曲げられ横たわる人、竹槍で立ち向かい飛びゆくアメリカの戦闘機を睨みつける人の姿。それらはデフォルメされ、その姿は無残や悲惨さを引き伸ばされ、それが画面に詰め込まれたような作品です。そのデフォルメされた形の奇妙さと配置をリアリズムではない意図的な構成が目立つところなど、有名なピカソの「ゲルニカ」(右上図)を、私は連想していました。あまり、画家の伝記的エピソードをもとに 作品を見るということはしないのですが、池田は幼いことから絵を描いていて、もともと画家を目指していた人ではなく、敗戦後の窮乏の時代の佐賀という田舎で美術に触れる機会もなく、その勉強もしていなかったというなかで、画家になるということを考えたのは年齢を経てからだったようです。本人もインタビューに答えて、“僕は絵描きなろうと思って、絵とは何かということを考えることから始めたんですよ。それで、結局は理論から入ろうと思って、芸術論みたいなものを盛んに読んだんですけど、ヨーロッパでは20世紀の初めから抽象絵画が始まっているということを知ったんです。それで多摩美に入るんですけど、教育内容がね、明治時代とちっとも変わらないんじゃないか。古いわけですよ。だから身を入れて勉強する気にならん。第一、石膏デッサンなんて何のためにやるのかわからなかったんですよ。入ってまともに石膏デッサンをやったのは2枚くらいかな。”と言っています。池田の発言の内容から窺われるのは、描くという行為自体を無邪気に好んでいるという人ではないということで、だから絵を勉強するという対象化して考えている。しかも意味のある勉強、つまり効率的にやろうとしている。効率を優先するというのは手段だからこそ、そういう発想が生まれてくるわけです。だから、池田の場合は絵を描くということと、画家自身の間に屈折が介在しているといえると思います。それが端的に表われているのが、この第0章に展示されている作品です。この「僕らを傷つけたもの 1945年の記憶」では、だからスタイルにこだわるとかいうことはなくて、ピカソ風に描くのが効率的という、そんな感じがします。ただし、池田の興味深いところは、その手段である描くということが、だんだんと手段であることを越えていってしまうところにあると思います。それが、この展覧会をみていると、終わり近くで、手段が超えてしまった作品の攻勢に圧倒されてしまうのですが、それは感動的としか言うほかのないものでした。おっと、先回りしすぎました。

作品を見るということはしないのですが、池田は幼いことから絵を描いていて、もともと画家を目指していた人ではなく、敗戦後の窮乏の時代の佐賀という田舎で美術に触れる機会もなく、その勉強もしていなかったというなかで、画家になるということを考えたのは年齢を経てからだったようです。本人もインタビューに答えて、“僕は絵描きなろうと思って、絵とは何かということを考えることから始めたんですよ。それで、結局は理論から入ろうと思って、芸術論みたいなものを盛んに読んだんですけど、ヨーロッパでは20世紀の初めから抽象絵画が始まっているということを知ったんです。それで多摩美に入るんですけど、教育内容がね、明治時代とちっとも変わらないんじゃないか。古いわけですよ。だから身を入れて勉強する気にならん。第一、石膏デッサンなんて何のためにやるのかわからなかったんですよ。入ってまともに石膏デッサンをやったのは2枚くらいかな。”と言っています。池田の発言の内容から窺われるのは、描くという行為自体を無邪気に好んでいるという人ではないということで、だから絵を勉強するという対象化して考えている。しかも意味のある勉強、つまり効率的にやろうとしている。効率を優先するというのは手段だからこそ、そういう発想が生まれてくるわけです。だから、池田の場合は絵を描くということと、画家自身の間に屈折が介在しているといえると思います。それが端的に表われているのが、この第0章に展示されている作品です。この「僕らを傷つけたもの 1945年の記憶」では、だからスタイルにこだわるとかいうことはなくて、ピカソ風に描くのが効率的という、そんな感じがします。ただし、池田の興味深いところは、その手段である描くということが、だんだんと手段であることを越えていってしまうところにあると思います。それが、この展覧会をみていると、終わり近くで、手段が超えてしまった作品の攻勢に圧倒されてしまうのですが、それは感動的としか言うほかのないものでした。おっと、先回りしすぎました。

「散りそこねた桜の碑」(右図)という作品は、一部にコラージュもあるパネルで、髑髏を描いた下に菊の紋章を貼り付け、自身が特攻隊にいたときに書かされた辞世を並べるといった、メッセージあるいは作者の強い思いが、どんどんと先に出てきて、見る者に迫ってくるところがあります。ただ、私のような作品に距離をおいて眺める人にとっては、作者は見る人を置いてきぼりにして、わが道を勝手に言ってしまっている感も否定できない。これを制作していて、楽しかったのか分からない。そういうところも否定できない作品だろうと思います。この展覧会が「楕円幻想」というサブタイトルを冠していますが、池田という人は、絵を描くということについて、それ以外のことに中心がある。それゆえに、絵を描くととうことと、描く以外のことという二つの中心を持っているから楕円になる。その絵を描く以外のことが端的に表われているのが、この作品です。

「散りそこねた桜の碑」(右図)という作品は、一部にコラージュもあるパネルで、髑髏を描いた下に菊の紋章を貼り付け、自身が特攻隊にいたときに書かされた辞世を並べるといった、メッセージあるいは作者の強い思いが、どんどんと先に出てきて、見る者に迫ってくるところがあります。ただ、私のような作品に距離をおいて眺める人にとっては、作者は見る人を置いてきぼりにして、わが道を勝手に言ってしまっている感も否定できない。これを制作していて、楽しかったのか分からない。そういうところも否定できない作品だろうと思います。この展覧会が「楕円幻想」というサブタイトルを冠していますが、池田という人は、絵を描くということについて、それ以外のことに中心がある。それゆえに、絵を描くととうことと、描く以外のことという二つの中心を持っているから楕円になる。その絵を描く以外のことが端的に表われているのが、この作品です。

「にんげん」(左図)という作品もそういうところがあります。交叉したはためく2本の旗は男の身体を覆いつくし、まるで身体の一部のようになっています。旗は菊の紋章の天皇の旗であり、もう一つは日章旗です。あきらかに、この男は天皇であることを暗示しています。丸眼鏡で帽子を取って挨拶する姿は昭和天皇であることをさらに連想させます。この作品もそうですが、このコーナーに展示されている作品には、ストレートなメッセージが重く、やるせなさにとらわれるのです。しかし、この作品では、画面に引かれた無数の線が、メッセージ性からすれば果たして必要なものなのか、仮に必要なものであったとしても、これほど無数に引くほどのものなのか。そう思えるところがあります。しかし、その線が、画面のメッセージ性とは別に力が抜けていて、それぞれの細い線が一気にすうっと伸びています。余計な力が入らないから自然な線で、太さや強弱に無理がなく、これは線を引くということが、とても気持ちがいいだろうなと思わせる爽快さがある線です。それが、画面が重苦しく沈んでしまうことを防いで、ちょっとした動きを感じさせるような働きをしている。この線のノーマルさが、池田を描くということに繋ぎとめている、そんなように見えました。

「にんげん」(左図)という作品もそういうところがあります。交叉したはためく2本の旗は男の身体を覆いつくし、まるで身体の一部のようになっています。旗は菊の紋章の天皇の旗であり、もう一つは日章旗です。あきらかに、この男は天皇であることを暗示しています。丸眼鏡で帽子を取って挨拶する姿は昭和天皇であることをさらに連想させます。この作品もそうですが、このコーナーに展示されている作品には、ストレートなメッセージが重く、やるせなさにとらわれるのです。しかし、この作品では、画面に引かれた無数の線が、メッセージ性からすれば果たして必要なものなのか、仮に必要なものであったとしても、これほど無数に引くほどのものなのか。そう思えるところがあります。しかし、その線が、画面のメッセージ性とは別に力が抜けていて、それぞれの細い線が一気にすうっと伸びています。余計な力が入らないから自然な線で、太さや強弱に無理がなく、これは線を引くということが、とても気持ちがいいだろうなと思わせる爽快さがある線です。それが、画面が重苦しく沈んでしまうことを防いで、ちょっとした動きを感じさせるような働きをしている。この線のノーマルさが、池田を描くということに繋ぎとめている、そんなように見えました。

「大通り」という作品。街中を大通りの真ん中を2台の戦車が我が物顔で通り過ぎるという作品ですが、通りのまわりの町の描き方は、イラストやマンガで、どこかでみたような、デザイン的な画面です。この作品でも、街を描く線が、「にんげん」での線と比べて屈折していますが、その線が組み合わさって街の風景に見えてくるところは、地の淡いグラデーションの色彩と相俟って、洗練された感じもします。

第1章 芸術と政治の狭間で

インパクトのあるプロローグのあと、ここから池田の経歴に沿った流れで作品を紹介していきます。池田が1948年に上京し多摩美で勉強を始めてから、1950年代前半ころまでの作品の展示です。習作の自画像は微笑ましかったりしますが、1950年代初頭のころは、非常に強い怒りだったりやりきれなさだったりといった感情が渦巻いているのが、その感情を持て余すようで、石膏デッサンのような冷静に写実をしている余裕がなかった。かといって形のな

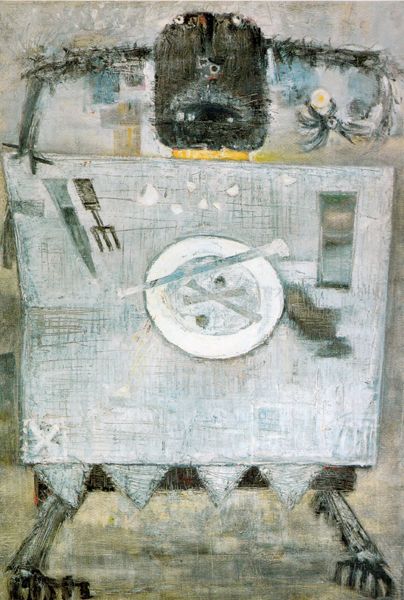

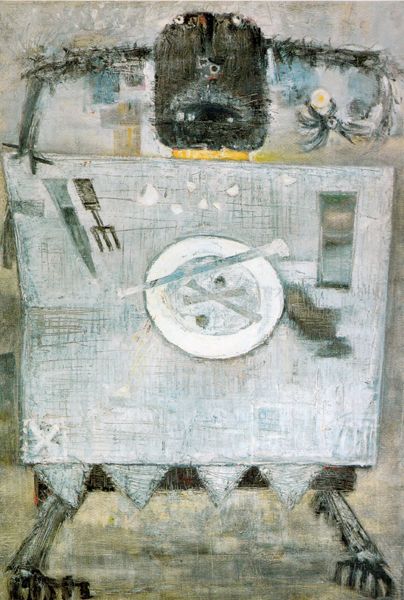

インパクトのあるプロローグのあと、ここから池田の経歴に沿った流れで作品を紹介していきます。池田が1948年に上京し多摩美で勉強を始めてから、1950年代前半ころまでの作品の展示です。習作の自画像は微笑ましかったりしますが、1950年代初頭のころは、非常に強い怒りだったりやりきれなさだったりといった感情が渦巻いているのが、その感情を持て余すようで、石膏デッサンのような冷静に写実をしている余裕がなかった。かといって形のな い抽象やアンフォルメルのようなものでは、その表現にはかなり突き詰めることが必要だろうけれど、その余裕もない。それで格好なものとしてシュルレアリスムっぽい絵画スタイルを採っていたのではないか、と考えられます。「食卓」(右図左)という作品です。おなじような題材を小山田二郎の作品(右図右)もあります。並べて比較するのは変かもしれませんが、ドス黒いような感情が底流しているようなところが、写実している余裕がなく、駆り立てられるように描いたという印象の作品ではないかと思います。この池田の作品は、赤い色の鮮やかさが印象的で、それが小山田の作品にはない池田の特徴ではないかと思います。小山田は、このドス黒い感情を乗せるような画面を突き詰めるように追求とていきます。一方、これに対して小山田は、長い時間をかけて画面の鮮やかさの方向に、洗練に向かっていく方向性にあったと思います。その可能性を垣間見せてくれるのが、「十字架」(左図)という作品です。あるいは「空中楼閣」というペン画作品です。

い抽象やアンフォルメルのようなものでは、その表現にはかなり突き詰めることが必要だろうけれど、その余裕もない。それで格好なものとしてシュルレアリスムっぽい絵画スタイルを採っていたのではないか、と考えられます。「食卓」(右図左)という作品です。おなじような題材を小山田二郎の作品(右図右)もあります。並べて比較するのは変かもしれませんが、ドス黒いような感情が底流しているようなところが、写実している余裕がなく、駆り立てられるように描いたという印象の作品ではないかと思います。この池田の作品は、赤い色の鮮やかさが印象的で、それが小山田の作品にはない池田の特徴ではないかと思います。小山田は、このドス黒い感情を乗せるような画面を突き詰めるように追求とていきます。一方、これに対して小山田は、長い時間をかけて画面の鮮やかさの方向に、洗練に向かっていく方向性にあったと思います。その可能性を垣間見せてくれるのが、「十字架」(左図)という作品です。あるいは「空中楼閣」というペン画作品です。

そして、池田は主に米軍基地や原水爆、あるいは炭鉱といった政治性を帯びた社会問題の現場に赴いて取材をして得た実態を作品とするルポルタージュを実践します。池田はインタビューに答えて、次のように語っています。“とにかく現場に行って、空想じゃなくて、事実を確かめたうえ で絵を描かなくちゃ、という思いがあったわけです。だから内灘で基地反対闘争をやっていると。どういう状況で何が行われているかを見てみなくちゃということで行ったんです。それでスケッチするんですけど、結局分かったことは、反対といっても網元というのは利益を受けているからね。表向きは村の人と一緒に反対しているけど、本当は浜が接収されて基地になったことを喜んでいる。そういうことがわかったから「網元」は船をテーマにして、自暴自棄というか、首に縄を巻きつけられた状態で描いている。(中略)僕自身は絵画のルポルタージュが成立したとは思っていないんですね。無局はうまくいっていない。”おそらく、現場で体感したことをすべて絵画にすることの限界、あるいは現実に生成しつつあることを絵画という静止した時間の中で場面としてつくることの限界を感じたのではないか。だから、写実的な描き方や風刺的な描き方をとらず、シュルレアリスムのような

で絵を描かなくちゃ、という思いがあったわけです。だから内灘で基地反対闘争をやっていると。どういう状況で何が行われているかを見てみなくちゃということで行ったんです。それでスケッチするんですけど、結局分かったことは、反対といっても網元というのは利益を受けているからね。表向きは村の人と一緒に反対しているけど、本当は浜が接収されて基地になったことを喜んでいる。そういうことがわかったから「網元」は船をテーマにして、自暴自棄というか、首に縄を巻きつけられた状態で描いている。(中略)僕自身は絵画のルポルタージュが成立したとは思っていないんですね。無局はうまくいっていない。”おそらく、現場で体感したことをすべて絵画にすることの限界、あるいは現実に生成しつつあることを絵画という静止した時間の中で場面としてつくることの限界を感じたのではないか。だから、写実的な描き方や風刺的な描き方をとらず、シュルレアリスムのような 画面を組み立てる方向に向かいます。そこに、池田という人の絵画に対する姿勢、メッセージを伝えるメディアとしてではなくて、描くということの自立というような志向が表れてくる。そのプロセスが、池田のルポルタージュ絵画のシリーズを見ていると分かるように思います。池田の発言にある内灘に取材したルポルタージュで「網元」(右図)は本人の言っている通りですが、「怒りの海」(右下図)という作品では、人間の頭が魚になって、しかも人間の身体は縛られているという、シュルレアリスムの要素が強くなっています。

画面を組み立てる方向に向かいます。そこに、池田という人の絵画に対する姿勢、メッセージを伝えるメディアとしてではなくて、描くということの自立というような志向が表れてくる。そのプロセスが、池田のルポルタージュ絵画のシリーズを見ていると分かるように思います。池田の発言にある内灘に取材したルポルタージュで「網元」(右図)は本人の言っている通りですが、「怒りの海」(右下図)という作品では、人間の頭が魚になって、しかも人間の身体は縛られているという、シュルレアリスムの要素が強くなっています。

反原爆シリーズから「10000カウント」(左図)という作品です。水爆実験のあった南太平洋で漁獲されたマグロがガイガーカウンターで調べられて、一定基準の数値を越えれば放射能に汚染されているとして廃棄された。解説では、網にかかった魚が擬人化され怒り や無念の表情を浮かべていると説明されています。しかし、私には、魚が人間の表情を湛えているとは思えず、むしろ網を均一の太い線で、その網にかかった魚を何種類もの細い線を使い分けて、しかもかなり装飾を加えた、魚の部分だけを取り出してみればゴシックの少女趣味のような線の過剰さが見られるところで、それが様式化されるまで行かずに宙ぶらりんのようになっている。それが画面全体の不安定さとグロテスクさを生み出していると思われるのです。つまり、ルポルタージュのストレートな告発にはなっていないし、かといって美として昇華されているわけでもない。美の方向に向かおうとして中途半端なところで否応なく放り出されて、宙ぶらりんになっている。したがって画面上部の装飾のような模様は意味がなく浮いているし、画面手前の幾何学模様のような渦も無意味です。そういう宙ぶらりんゆえの無意味さという雰囲気が全体を作り出している。それゆえに、この魚の存在の屈折したあり方が表われてくる。池田が語っている、静止した場面ではなくて、生成している現実をとらえて表わそうとしたゆえに、直接的な表現ではないものを試行したのではないか、そう思える作品です。

や無念の表情を浮かべていると説明されています。しかし、私には、魚が人間の表情を湛えているとは思えず、むしろ網を均一の太い線で、その網にかかった魚を何種類もの細い線を使い分けて、しかもかなり装飾を加えた、魚の部分だけを取り出してみればゴシックの少女趣味のような線の過剰さが見られるところで、それが様式化されるまで行かずに宙ぶらりんのようになっている。それが画面全体の不安定さとグロテスクさを生み出していると思われるのです。つまり、ルポルタージュのストレートな告発にはなっていないし、かといって美として昇華されているわけでもない。美の方向に向かおうとして中途半端なところで否応なく放り出されて、宙ぶらりんになっている。したがって画面上部の装飾のような模様は意味がなく浮いているし、画面手前の幾何学模様のような渦も無意味です。そういう宙ぶらりんゆえの無意味さという雰囲気が全体を作り出している。それゆえに、この魚の存在の屈折したあり方が表われてくる。池田が語っている、静止した場面ではなくて、生成している現実をとらえて表わそうとしたゆえに、直接的な表現ではないものを試行したのではないか、そう思える作品です。

一方、油絵では「ストリップ・ミル」(左図右)は製鉄所に取材した経験をもとに制作したものと思いますが、ペン画の細かい線の表現から大胆な色彩により、大胆に単純化した図案のような画面になっています。フェルナン・レジェ(左図左)を連想させるような、機械化されたような世界観の画面になっています。ペン画で、多様な細い線を駆使して繊細な表現をしている一方で、油彩画では単純化した、まるで両極端と言えるような画面をつくっていて、これも池田の試行なのではないか、という気もします。というのも、この後になると油彩画は徐々に減っていって、そのかわりに水彩やアクリル絵の具を用いた作品が増えていくからです。しかし、レジェの作品と比べると分かりますが、同じように機械的な感じに大胆に単純化していても、池田は形のデフォルメに関しては

一方、油絵では「ストリップ・ミル」(左図右)は製鉄所に取材した経験をもとに制作したものと思いますが、ペン画の細かい線の表現から大胆な色彩により、大胆に単純化した図案のような画面になっています。フェルナン・レジェ(左図左)を連想させるような、機械化されたような世界観の画面になっています。ペン画で、多様な細い線を駆使して繊細な表現をしている一方で、油彩画では単純化した、まるで両極端と言えるような画面をつくっていて、これも池田の試行なのではないか、という気もします。というのも、この後になると油彩画は徐々に減っていって、そのかわりに水彩やアクリル絵の具を用いた作品が増えていくからです。しかし、レジェの作品と比べると分かりますが、同じように機械的な感じに大胆に単純化していても、池田は形のデフォルメに関しては 曲線を使って非対称にするなどレジェよりも大胆なほどですが、レジェのようにかたち自体を抽象化して、それを単純化することによって美の基準に則って昇華させていくところがあります。この作品での機械は個々の機械の個性は削ぎ落とされて、円錐や円柱という幾何学的な形態に収斂していくようなのです。これに対して池田の作品では単純化しても黄色いローラーは、それぞれに個性があるのです。池田の作品ではローラーは円筒形という形に収斂していかない、例えば、黄色のローラーのそれぞれの黄色は微妙に異なっているし、背景に並べられているグレーの多数のローラーは、どれも違って描かれています。そこに単に形を伝統的な西洋の美の規則に従わせる。それは、若い頃に美術学校の石膏デッサンに何の意味があると、西洋の伝統的な美の規則の習得をやめてしまった、池田の個性がこのような現われ方をしている、そういう作品ではないかと思います。

曲線を使って非対称にするなどレジェよりも大胆なほどですが、レジェのようにかたち自体を抽象化して、それを単純化することによって美の基準に則って昇華させていくところがあります。この作品での機械は個々の機械の個性は削ぎ落とされて、円錐や円柱という幾何学的な形態に収斂していくようなのです。これに対して池田の作品では単純化しても黄色いローラーは、それぞれに個性があるのです。池田の作品ではローラーは円筒形という形に収斂していかない、例えば、黄色のローラーのそれぞれの黄色は微妙に異なっているし、背景に並べられているグレーの多数のローラーは、どれも違って描かれています。そこに単に形を伝統的な西洋の美の規則に従わせる。それは、若い頃に美術学校の石膏デッサンに何の意味があると、西洋の伝統的な美の規則の習得をやめてしまった、池田の個性がこのような現われ方をしている、そういう作品ではないかと思います。

「つくも神」(右図)という作品は、その題名とは全く裏腹に、まるで機械のようなデザインは、そうは言っても、池田の感性はレジェに近い、モダニズム周辺にいることは確かではないかとおもいます。それが、伝統的な妖怪のようなものを題材にしたときにあらわになるというところに、この人のもっている屈折、つまり、レジェのように単純に抽象化して美を求めることができない、そこにワンクッションもツークッションも置かなければならない、この人の特性があると思います。この人の作品の一見グロテスクな形態は、その屈折の現われではないかと思えるところがあります。ちょっと先回りしました。

この後展示は、一旦展示室を出て2階に昇ります。そうすると、細い線で丁寧に描かれた、一見ではグロテスクな形態のペン画が並んでいました。「ゴム族」(左図右)という作品の泡のような人間の姿は、難波田史男の初期(左図左)の思春期の不安定な心情を反映したような、アンフォルメルな作品に描かれた人の形を連想させられるものでした。とはいっても難波田の作品の方が後の時代に制作されたので、この言い方はおかしいと映るかもしれませんが。しかし、同じような形態でありながら、難波田の作品は水彩画の特徴である絵の具の滲みの効果を多用した輪郭のぼんやりした画面を作っています。それが形の定まらない安定さが、心の不安定や内面の幻想的な風景を投影しているような印象を見る者に与えています。これに対して、池田はペンで描いているので、水彩絵の具の滲みとは正反対に明瞭な線によって輪郭をカッチリ引かれています。したがって、ぼんやりとした画面ではなく、隅から隅まで明確に描き込まれている画面になっています。したがって、そこに不安定さの印象はなく、むしろ画面はすっきりとしていて、画面自体で完結しているように整理されている印象を受けます。つまり、難波田の作品は、表現衝動が先走っていて、それに描かれた画面がついていっていない、それが、画面の曖昧さになって、見る者に不安定な印象を与えているわけです。これに対して池田の作品は、表現衝動に対して画面が追いついている、もしくは追い越していて、曖昧なところを残さずに画面では整理されて、安定した秩序のようなものが画面にはあるのです。それは、難波田と池田の巧拙の違いといったことではなく、難波田の画面は水彩絵具が滲む中間的な過渡的ともいえる、シロクロつけにくい状態が画面の大半を占めているのに対して、池田の作品は線というシロクロのはっきりしたもので画面が作られているからです。とくに池田の線は水墨画のような筆でひかれて、滲んだりかすれたりする有機的な印象の線ではなく、均一で無機的な感じの線です。線それ自体に意味があるように見えないので、したがって、

この後展示は、一旦展示室を出て2階に昇ります。そうすると、細い線で丁寧に描かれた、一見ではグロテスクな形態のペン画が並んでいました。「ゴム族」(左図右)という作品の泡のような人間の姿は、難波田史男の初期(左図左)の思春期の不安定な心情を反映したような、アンフォルメルな作品に描かれた人の形を連想させられるものでした。とはいっても難波田の作品の方が後の時代に制作されたので、この言い方はおかしいと映るかもしれませんが。しかし、同じような形態でありながら、難波田の作品は水彩画の特徴である絵の具の滲みの効果を多用した輪郭のぼんやりした画面を作っています。それが形の定まらない安定さが、心の不安定や内面の幻想的な風景を投影しているような印象を見る者に与えています。これに対して、池田はペンで描いているので、水彩絵の具の滲みとは正反対に明瞭な線によって輪郭をカッチリ引かれています。したがって、ぼんやりとした画面ではなく、隅から隅まで明確に描き込まれている画面になっています。したがって、そこに不安定さの印象はなく、むしろ画面はすっきりとしていて、画面自体で完結しているように整理されている印象を受けます。つまり、難波田の作品は、表現衝動が先走っていて、それに描かれた画面がついていっていない、それが、画面の曖昧さになって、見る者に不安定な印象を与えているわけです。これに対して池田の作品は、表現衝動に対して画面が追いついている、もしくは追い越していて、曖昧なところを残さずに画面では整理されて、安定した秩序のようなものが画面にはあるのです。それは、難波田と池田の巧拙の違いといったことではなく、難波田の画面は水彩絵具が滲む中間的な過渡的ともいえる、シロクロつけにくい状態が画面の大半を占めているのに対して、池田の作品は線というシロクロのはっきりしたもので画面が作られているからです。とくに池田の線は水墨画のような筆でひかれて、滲んだりかすれたりする有機的な印象の線ではなく、均一で無機的な感じの線です。線それ自体に意味があるように見えないので、したがって、 その線は明確な形態を描くようになっていないと、作品にならない。池田の作品は表現衝動は強くあるのでしょうが、その衝動という

その線は明確な形態を描くようになっていないと、作品にならない。池田の作品は表現衝動は強くあるのでしょうが、その衝動という 目的が、明確な形として表現されないと成立しない、そういう作品を作っている画家であると思います。だから、池田の作品には、難波田のような画家が作品に没入するという面、画家の一部を取り出しているとか、作品と一体化しているといったことはなくて、画家と作品の間には一定の距離があるのです。

目的が、明確な形として表現されないと成立しない、そういう作品を作っている画家であると思います。だから、池田の作品には、難波田のような画家が作品に没入するという面、画家の一部を取り出しているとか、作品と一体化しているといったことはなくて、画家と作品の間には一定の距離があるのです。

展覧会ポスターで大きく引用されている「巨人」という作品について、この感想の最初のところで、水木しげるの妖怪マンガの百目とよく似ているが、池田の作品には軽さがあると述べたのは、この作品と画家の距離のことが大きく要因していると思います。「巨人」(右図左)のリンク画像は拡大できるので、そうして見てみると、例えば、首筋の筋肉の凸凹のところの影のところなど、細い線が無数に引いてあって、それがあつまって距離をおくと影のようになって、それで首が立体的に見えてくる。顔の目の出っ張りや窪みもそうです。ですから、この作品は、そういった微分された細部のシロクロが集まって首の凹凸にみえるというような、つくりになっています。そこに周到な計算と設計が働いている。画家はそれを意図的に意識してやっているとは限りませんが。また、この「巨人」の顔面の無数の目は、水木しげるの妖怪百目(右図右)とは違って、それぞれが違います。大きさや形、上下の向き、あるいは何を見ているのかといったことが別々です。それゆえ、この作品は無数の目が集まって不気味な顔になっている、というところから、実は目があちこちに分散拡大して、画面の整理されたような秩序を壊しているのです。つまり、表現衝動という目的を表現という手段が凌駕して、目的外のことを表現が自立してやろうとしている、この画面はそう見えます。

「行列」(左図)という作品です。目、鼻、耳、口とバラバラにされた化物たちが奇妙なカーニバルに興じている。それらの眼前に切り立った崖が広がっている。ナンセンスな面白味のある作品ということです。しかし、この説明にあるようなところを画面が上回っています。例えば、単に顔のパーツを目、鼻、耳、口に分けたというだけではなくて、目と鼻は足が2本で歩いていますが、鼻は胴体と手足があります。口は胴体らしきものと2本の足ですが手は一本しかありません。また、目と耳は2本の足で歩いているところは同じですが、その足の逞しさが違うし、耳の足の付け根には性器のような突起も見られる。その違いに意識的な意味はないかもしれませんが、しかし、単に、顔のパーツを別々にして並べて行列にした、ということ以上のことを、この画面は作っています。

「行列」(左図)という作品です。目、鼻、耳、口とバラバラにされた化物たちが奇妙なカーニバルに興じている。それらの眼前に切り立った崖が広がっている。ナンセンスな面白味のある作品ということです。しかし、この説明にあるようなところを画面が上回っています。例えば、単に顔のパーツを目、鼻、耳、口に分けたというだけではなくて、目と鼻は足が2本で歩いていますが、鼻は胴体と手足があります。口は胴体らしきものと2本の足ですが手は一本しかありません。また、目と耳は2本の足で歩いているところは同じですが、その足の逞しさが違うし、耳の足の付け根には性器のような突起も見られる。その違いに意識的な意味はないかもしれませんが、しかし、単に、顔のパーツを別々にして並べて行列にした、ということ以上のことを、この画面は作っています。

今見た3つの作品は《化物の系譜》というシリーズの連作の一部です。連作には他にも作品がありますが、これらが単独の作品ではなく、シリーズとなっているというところに、テーマでも対象でも何かを描くという目的(表現衝動)があって、それを満たすには、一つの作品では十分ではなくて、いくつかの作品をまとめることによって目的を満たそうとする。池田の作品がシリーズになっているのは、この《化物の系譜》以外にも、いわゆるルポルタージュ絵画にもありますが、そういう意味合いも否定できませんが、この《化物の系譜》を見ている限りでは、個々の作品の描くという手段が目的を凌駕して、一つの作品を超えようとしている方向があって、それを一つの作品より高次の目的をシリーズとして設定して、かろうじて意識としてまとめているようにも思えます。

そういう傾向があるとして、シリーズ化されていない単体の作品をみると、作品の細部が俄然面白くなってくると思います。「現場」(右図)という作品です。90×180㎝という比較的大きな作品です。配管のパイプのようなものが無数に並べられている工事現場のような雰囲気です。この薄暗いグレーの画面ですが、そのパイプはもとより、背景になっている四角形の幾何学的なブロックのようなところ、奥は黒く、暗くなっていますが、これにすべては無数の細い線で描かれていて、墨やインクをベタ塗りしているところはありません。例えば、パイプの表面に、パイプの継ぎ目とも模様とも傷とも分かりませんが、細い線が一見無秩序に無数に引かれています。その線の網目が稠密になれば影のようになって見えてきますが、逆が網目があらくなるとパイプの表面が光っているように見えます。しかも、その傷のように線の引かれているのが表面のザラザラした感触のようなイメージをつくっています。それが近寄って見ると繊細な線のアラベスク模様になっている。それゆえにかもしれませんが、画面全体はすっきりしたモダニズムのポスターのような印象になっています。

そういう傾向があるとして、シリーズ化されていない単体の作品をみると、作品の細部が俄然面白くなってくると思います。「現場」(右図)という作品です。90×180㎝という比較的大きな作品です。配管のパイプのようなものが無数に並べられている工事現場のような雰囲気です。この薄暗いグレーの画面ですが、そのパイプはもとより、背景になっている四角形の幾何学的なブロックのようなところ、奥は黒く、暗くなっていますが、これにすべては無数の細い線で描かれていて、墨やインクをベタ塗りしているところはありません。例えば、パイプの表面に、パイプの継ぎ目とも模様とも傷とも分かりませんが、細い線が一見無秩序に無数に引かれています。その線の網目が稠密になれば影のようになって見えてきますが、逆が網目があらくなるとパイプの表面が光っているように見えます。しかも、その傷のように線の引かれているのが表面のザラザラした感触のようなイメージをつくっています。それが近寄って見ると繊細な線のアラベスク模様になっている。それゆえにかもしれませんが、画面全体はすっきりしたモダニズムのポスターのような印象になっています。

この展覧会の最初の序章のようなコーナーで見た、メッセージが前面に出て独り歩きしているような作品や、解説に書かれている画家本人の言説を見る限りでは、池田という人は、メッセージ性の強い制作を志向するタイプの表現衝動の強い人のようです。それは、このコーナーで見たルポルタージュという手法をやろうとしていることからも分かります。絵画を手段として、何かを告発したり、マニュフェストのようにしたりと、絵画の視覚的な情報以外の例えば言葉による物語とか主張のような情報を描くという表現を手段として人々に伝えようとする。そういう志向性の強い人のように思えます。たしかに、ここに展示してある作品は、そういうように描こうとされているのは、よく分かります。しかし、それがだんだんと描くという表現が、池田の志向性を越えてしまおう、表現が独り歩きしようとしてくる、その萌芽が、このコーナーの後半で紹介した作品に見え隠れしてくるように、私には思えます。それ以前にも、メッセージ性の強い作品というのは、私の偏見かもしれませんが、画面は泥臭くなってくることが多いのですが、池田の作品は軽さというのか洗練されたすっきりとした風通しよさのような感じがしています。それが、私にはメッセージ性とか作者の思いといったこととは違うところで、画面を見たくさせるのです。私には、それが池田の作品のユニークさのような気がするのです。

第2章 挫折のあとさき

1950年代後半から冷戦が始まったり、日本の戦後復興が進んだりして、戦争やその体制への反省が等閑にされ、うやむやにされていくような社会の変化に、池田の理念や思いが先行するような、その方向がいずれであるにせよ、主意主義的、あるいは頭でっかちの 作品は、時代とズレていった。あるいは欧米から最新流行のゲイジュツが輸入さ

作品は、時代とズレていった。あるいは欧米から最新流行のゲイジュツが輸入さ れると人々は軽薄にも、そっちに飛びついてしまい、池田は取り残される。それが、この時期の池田の位置付けのようで、本人もそう感じたらしいので、挫折というコーナー・タイトルが当てられています。“芸術と政治の場における挫折は、社会と自分自身の間にある解消しようもない決定的なズレを生じさせ、社会をテーマとしたこれまでの制作を困難なものとした。”と説明されていました。

れると人々は軽薄にも、そっちに飛びついてしまい、池田は取り残される。それが、この時期の池田の位置付けのようで、本人もそう感じたらしいので、挫折というコーナー・タイトルが当てられています。“芸術と政治の場における挫折は、社会と自分自身の間にある解消しようもない決定的なズレを生じさせ、社会をテーマとしたこれまでの制作を困難なものとした。”と説明されていました。

「むれ」(左図左)という作品。《禽獣記》という1950年代後半に制作されたシリーズは、擬人化された獣の連作と説明されていますが、むしろ前のコーナーの《化物の系譜》に比べて、譬えられている人間との関係が遠くなっていて、獣そのものの形がデフォルメされて、抽象度が高くなってきているように見えます。私には、池田という作家はアタマでこのように作品をつくっていこうと考えることと、実際に描くということの間にズレがあるように思えるのです。こういう作品にしようと構想するときに、造形的なところよりも、視覚以外の情報、例えば言葉によるメッセージとか理念とか思いと言った事によって構想されて、それを表わすために描くという作品の作り方をしていて、その描くということを構想しているアタマがコントロールしきれない。それが、たとえば作品の洗練されスッキリした風通しのよさにある表面的な仕上げなどに端的に表われているのではないかと思います。解説では、池田の挫折という説明がされていますが、状況の変化などで池田のアタマの部分が行き詰ったということなのかもしれませんが、作品を見ている限りでは、その描くということをコントロールすることが、できなくなって、アタマで考えるということから、描くということ、視覚的な造形の論理で画面を組み立てていくことのほうに重心が移っていったのではないか、というように見えます。しかし、池田自身としては、それを肯定できないので、迷走するように見える。この「むれ」でも様々な動物を変形させて、組み合わせて、ここの動物のパーツがあっちこっちに入り乱れて、頭と脚かチグハグになって見えるのは、ピカソの「アヴィニオョンの娘たち」(左上図右)を連想させます。しかし、形が何となくキマッていない。線が。以前の無機的な直線のあつまりだったのが、曲線が多くを占めるようになって、未だこなれていないというか、それまでの細い線が緻密になって、繊細な画面を作り出すというところには至っていないように見えます。

1960年頃から始められた《百仮面》のシリーズについて“人が社会的な役割を演じるためにかぶる仮面に焦点を当てている。「仮面こそ、ほんとうの顔をとらえるための唯一の手がかりではないか」と池田は言う。社会やグループの中で自己をつむいできた池田にとって、仮面は自己そのものであった。こうして外側に向けられていた池田の視線は、人間の存在や、自らの内側へと向けられていった。”という解説がされていますが、池田自身の言説は、弁解じみているというのか、できてしまった作品について後追いでもっともらしい理屈をつけているようになってしまっている。それほど、作品が変わってきている、考える方が私には自然に思えます。そのシリーズの「百仮面D」(右図左)われている「巨人」という作品です。それと印象が、どれほど異なることか。その大きな違いは、「百仮面D」の方は目が丸いということです。目ではなくて目玉です。そうすると円形という幾何学的な形のバリエイションとなって、形のあそびの性格が強くなります。それは目玉のおさまっている頭部に目の窪みによる凹凸ではなく文

1960年頃から始められた《百仮面》のシリーズについて“人が社会的な役割を演じるためにかぶる仮面に焦点を当てている。「仮面こそ、ほんとうの顔をとらえるための唯一の手がかりではないか」と池田は言う。社会やグループの中で自己をつむいできた池田にとって、仮面は自己そのものであった。こうして外側に向けられていた池田の視線は、人間の存在や、自らの内側へと向けられていった。”という解説がされていますが、池田自身の言説は、弁解じみているというのか、できてしまった作品について後追いでもっともらしい理屈をつけているようになってしまっている。それほど、作品が変わってきている、考える方が私には自然に思えます。そのシリーズの「百仮面D」(右図左)われている「巨人」という作品です。それと印象が、どれほど異なることか。その大きな違いは、「百仮面D」の方は目が丸いということです。目ではなくて目玉です。そうすると円形という幾何学的な形のバリエイションとなって、形のあそびの性格が強くなります。それは目玉のおさまっている頭部に目の窪みによる凹凸ではなく文

様ができているところなどに表われています。「巨人」では卵型の頭部に多数の目を収めるために、造形として無理しているようでしたが、「百仮面D」ではむしろ頭部を変形させて、多数の目玉を描くことを優先しているように見えます。しかも、目玉という円形と頭部の輪郭はあるいは、目玉を収めている文様が曲線で描かれているのに、そのなかの陰影などは細かく直線が使われている。その線のバリエイション。これは、見ていて感心してしまうほど凄い。そういう視覚的な面白さに満ちていて、それは以前の告発するような作品には、あまり見られなかったものです。

様ができているところなどに表われています。「巨人」では卵型の頭部に多数の目を収めるために、造形として無理しているようでしたが、「百仮面D」ではむしろ頭部を変形させて、多数の目玉を描くことを優先しているように見えます。しかも、目玉という円形と頭部の輪郭はあるいは、目玉を収めている文様が曲線で描かれているのに、そのなかの陰影などは細かく直線が使われている。その線のバリエイション。これは、見ていて感心してしまうほど凄い。そういう視覚的な面白さに満ちていて、それは以前の告発するような作品には、あまり見られなかったものです。

「百仮面C」(左図左)という作品は、奈良美智の不気味な少女のキャラクターを連想させるような、その少女の目と口の表情によく似ている切り込みの入った卵型の物体。その金属的な表面のザラザラした感触が伝わってくるようです。そして、池田の作品では、このような金属的で冷たい感触なのだけれど、表面がザラザラしているというのが、この人の作品にもっとも適合的な感触、それはつまり、池田の作品には、触覚の体感が備わっていて、それがアタマで考えたメッセージなどに対するギャップを作り出しているといえる遠見います。

「あなたに似た顔」(右図)という作品では、その横長にデフォルメされた顔の形態よりも、点描による細かい描写と、砂の中に小石がまじっているかのような、点描のなかに大小の楕円が入っていて、単なる点描だけではなく、表面が細かく凸凹している。それが背景の線で細かく描き込まれている横じまと拮抗しあうようになっているという、画面の造形のロジックで楽しむことができる作品になっていると思います。そこには展覧会の説明にあるような“人間の存在や、自らの内側へと向けられていった”視線とは、違うような気がします。ただし、池田自身は、そういう視覚的な遊びをふくめて画面を視覚的につくってしまう自らの資質を自覚し始めたのが、こうして作品に表われている。ただし、池田のアタマはそれを肯定できていたか、分かりませんが。そうであれば、このような仮面などとまどろっこしいことをしないで、形態優先でコンポジションとかいったことをやっていてもおかしくはないはず、と思いました。

「あなたに似た顔」(右図)という作品では、その横長にデフォルメされた顔の形態よりも、点描による細かい描写と、砂の中に小石がまじっているかのような、点描のなかに大小の楕円が入っていて、単なる点描だけではなく、表面が細かく凸凹している。それが背景の線で細かく描き込まれている横じまと拮抗しあうようになっているという、画面の造形のロジックで楽しむことができる作品になっていると思います。そこには展覧会の説明にあるような“人間の存在や、自らの内側へと向けられていった”視線とは、違うような気がします。ただし、池田自身は、そういう視覚的な遊びをふくめて画面を視覚的につくってしまう自らの資質を自覚し始めたのが、こうして作品に表われている。ただし、池田のアタマはそれを肯定できていたか、分かりませんが。そうであれば、このような仮面などとまどろっこしいことをしないで、形態優先でコンポジションとかいったことをやっていてもおかしくはないはず、と思いました。

「米」(左図)という作品。これはシリーズではない、単独の作品です。米粒の輪郭のなかにコラージュでさまざまなものが投げ込まれていて、以前のルポルタージュさながらに、稲作や農家をめぐるさまざまなものがぶち込まれて渾沌とした様相を呈しています。しかし、不思議なことに、それが渾沌としてゴチャゴチャになって汚らしくなることがなく、見た目はスッキリしているのです。それが池田という画家のセンスの真骨頂であると思います。

「米」(左図)という作品。これはシリーズではない、単独の作品です。米粒の輪郭のなかにコラージュでさまざまなものが投げ込まれていて、以前のルポルタージュさながらに、稲作や農家をめぐるさまざまなものがぶち込まれて渾沌とした様相を呈しています。しかし、不思議なことに、それが渾沌としてゴチャゴチャになって汚らしくなることがなく、見た目はスッキリしているのです。それが池田という画家のセンスの真骨頂であると思います。

「U字型の構図」(右図)という《玩具世界》というシリーズ連作のひとつですが、1960年代後半の制作で、作品の仕上げは洗練度を高めて、モダンなデザインという印象が強まってきます。私には、池田というひとは、こういう感覚をもっていた人ではないかと思えます。それが、初期の段階ではアタマでいろいろ考えて、それを素直に出すことができなくて、おそらく、こういう、ある意味ではモダンでお洒落な感覚といえそうな画面に対しては、自身では認めたくなかったのではないかと思えるのです。この無機的で、人 間的な情緒を削ぎ落とした機能美みたいなところは、戦争の兵器なんかに典型的なもので、池田としては受け容れ難いセンスであったかもしれません。これは、私の妄想かもしれませんが、そういう葛藤が一時的に作品制作から遠ざかることになったのではないか。それは、次のコーナーの展示のテーマということになります。

間的な情緒を削ぎ落とした機能美みたいなところは、戦争の兵器なんかに典型的なもので、池田としては受け容れ難いセンスであったかもしれません。これは、私の妄想かもしれませんが、そういう葛藤が一時的に作品制作から遠ざかることになったのではないか。それは、次のコーナーの展示のテーマということになります。

第3章 越境、交流、応答、そして行為の方へ

池田という人は油絵を描くということに活動を限定しないで、当時としてはジャンル横断的に色々なことをやっていたようですが、解説では「絵画の終焉」が語られた1960年代末頃から描くことを空しく感じ、一時期絵画から遠ざかったと説明されています。展示されているものを見た、個人的な感想としては、何か行き詰ってしまって、目先を変えようとしている。ちょうど、バブル経済が崩壊して不景気になった時の日本企業が、本業の先行きが見えず、例えば製鉄会社が遊園地やレジャーセンターの経営に手を出すような無謀な多角化を試みて、惨めな失敗をして企業体力を弱めていってしまったような印象です。このコーナーで展示されているものは、当時はとしては物珍しかったのかもしれませんが、私には、池田の回顧展であるから、記録として並べているていどにしか見えませんでした。スルーでした。

第4章 楕円と梵

この美術館の建物は1階のロビーが吹き抜けになっていて、そこに大きな階段があるのですが、それに従って2階の展示室も吹き抜けのロビーによって2つに分断されています。私には、空間の無駄遣いで、その分の展示スペースが減ってしまっているとしか思えません。この練馬区美術館の建物は、展示スペースとしては使い勝手が悪そうな感じです。今回の展示では、2階の展示室の分断を利用して、第3章の袋小路のような展示から第4章の展示の間に、この吹き抜けによる分断を挟むようにしていました。ちょうど第3章の展示が終わって、吹き抜けのところの廊下を歩く数秒で気分がかわって、この第4章の展示に接すると雰囲気が転換したことに気付くことになります。

池田は、再び絵画に戻ってきて描く始めるといったことでしょうか、ここに並んでいる作品は、もともと池田の持っていた画面を洗練されたスッキリしたものにするセンスを、推し進めていって、以前には、おそらく抑制していた巧く描くということを、抑えることなくすなおに発揮させた作品でした。

池田は、再び絵画に戻ってきて描く始めるといったことでしょうか、ここに並んでいる作品は、もともと池田の持っていた画面を洗練されたスッキリしたものにするセンスを、推し進めていって、以前には、おそらく抑制していた巧く描くということを、抑えることなくすなおに発揮させた作品でした。

「楕円空間」(左図)という作品は、シリーズでもありますが、シンプルでスマートな幾何学的な楕円のデザインのようですが、よく見ると塗ってある模様が池田の生き物で埋め尽くされています。それが、細部の過剰にならないで、全体としてはスッキリした画面になっているのです。それゆえに、見る者にとっては、安心して鑑賞できるという作品になっています。おまけに、“完全無欠な円ではなく、2つの焦点を持つ楕円の軌跡は、葛藤を繰り返し、摩擦を起こし、対立を起こしながらも、美しく、あるいは醜く、哀しく、また楽しく生きる人間の営みをイメージさせる。”といった哲学的なもっともらしい説明まで加えられています。中心をずらしように楕円が重ねられ、その楕円の内部には、ことなった細部がビッシリと描かれて、しかも、細部の過剰とならずにすっきりと収まってまとまっている。そして、その一番内側に円形が真っ黒に塗られて、まるでブラックホールのように、外側の楕円のなかに描かれている細部が、この黒い穴に吸い寄せられるように、その方向を向いているように見えます。これはひとつの象徴なのかもしれませんが、この作品には、画面全体が黒い穴にむかっていくような運動が内包されていて、それは形をこの穴が吸い込んでしまおうとしている。こじ付けかもしれませんが、池田の制作の姿勢が何かをメッセージを込めて描くということに不可欠な具体物の形象といったものをブラックホールの虚無の穴が吸い込もうとしている。そういう物語を想像する誘惑にかられたりもするのです。

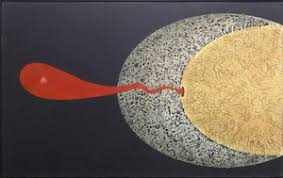

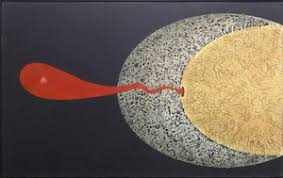

《楕円空間》リーズの「楕円空間(№3)」(右図)という作品をみると、その物語の想像は一筋縄ではいかなくなります。小さくなった黒い穴から赤い塊が尾を引くようにして飛び出してきています。これは、ブラックホールに吸い込まれたものたちが、再び現われ出たのでしょうか。この赤い塊のかたちのデザインは、水木しげるの妖怪マンガのひとだまのかたちにそっくりなことを思い出しました。この画面では、背景の虚無の闇をバックに赤が映えて印象的です。

《楕円空間》リーズの「楕円空間(№3)」(右図)という作品をみると、その物語の想像は一筋縄ではいかなくなります。小さくなった黒い穴から赤い塊が尾を引くようにして飛び出してきています。これは、ブラックホールに吸い込まれたものたちが、再び現われ出たのでしょうか。この赤い塊のかたちのデザインは、水木しげるの妖怪マンガのひとだまのかたちにそっくりなことを思い出しました。この画面では、背景の虚無の闇をバックに赤が映えて印象的です。

2階の展示室が分断されていて、この第4章のコーナーの展示に入る前に廊下を歩く数秒間のひと休みがありましたが、そのギャップにより、作品は、その前には抑制されていたのでしょうか、絵画の描かれた作品自体の自律性が、ここではモロに現われてきていて、池田という画家は、もともとそういうものを持っていたのを、この人はきっと真面目に社会とか人生とかを理想で考えていて、描くということをそれと無理をしてでも結び付けていた、「そうあるべき」という考え方でですが。それが、以前の作品の世界です。そこにも、作品表面の仕上げが洗練されているとか、画家の本能的なものが抑えきれず表われていることはありましたが、ここに至って、それがすなおに出たという感想です。だから、池田の作品は、私には絵画という概念から考えると保守的な性格のもので、主催者あいさつにあるようなアバンギャルドとか時代ときりむすぶ、というものとは逆に、画面自体がそのようなこととは無縁に自律し自足しているものではないか、思えます。だからこそ、このコーナーの展示は私には圧巻でした。

このコーナーでは、さらに1973年から15年をかけ全10章300点以上で構成されているという《BRAHMAN》のシリーズが、その一部なのでしょうが、展示室を埋め尽くすように展示されていました。展覧会のポスターやチラシには、その作品の引用はありませんでしたが、疑いもなく、この展覧会の中心は、この第4章の展示です。池田という画家の真骨頂を、私は、このシリーズに見ます。そのひとつひとつもさることながら、膨大な量に圧倒されてしまいました。ここで、それらの作品のイメージの洪水に溺れてしまうように茫然と立ち尽くして時間を忘れてしまうほどで、それはこの展覧会の会場でしかおそらく体感できないもので、おそらくネット等で、この展覧会の感想を検索しても触れられていないものでしたが、私には、稀有な経験をさせてもらったし、池田という作家の真骨頂はここにあるのではないかと思いました。これを、感想として言葉にしにくいものですが(もともと、視覚的なものを言葉にすることは簡単ではないことなのでしょうが)。ひとつの手がかりとして、展覧会の解説で、この連作を物語のようにして説明しているところがあるので、長くなりますが引用します。“まず、シリーズは両性の性器のイメージから始まる。なめらかなフォルムに磨かれた、ほとんどリアリスティックな描写で、両性器がキマイラのようにひとつの生命体になって虚空に浮かぶ。両面の軸を中心線から対角線へと移動させながら、ほぼシンメトリーを保ち、両性器は円の中に凝集する形へと向かう。それは第2章の《宇宙卵》に引き継がれて、やわらかい有機質に侵入する触手が生じ、運動が加速する。球体となって互いに触手を伸ばしあい、隣接する球に侵入し、空に向かい、分岐していく、球は運動して分裂し、第5章《点生》では宇宙的な空間に出て、透明で直線的な異質な世界と出会う。それらは成長し、肉状、ゲル状、星雲状と様々に変貌していくが、ここで注目されるのは、それらのなかの穴である。最初は性器のようだったのが、ブリューゲルの絵に池田が見た眼窩の「不思議な「穴」」のように、幾重にも折りたたまれて異次元につながっているかのように奥まっていく。触手でもあり穴でもある。それは池田が「内側と外側とがひとつながりになっている宇宙」と書いたことに通じるだろう。内部でもあり外部でもあるような、網のように、襞のように、亀裂のよ

このコーナーでは、さらに1973年から15年をかけ全10章300点以上で構成されているという《BRAHMAN》のシリーズが、その一部なのでしょうが、展示室を埋め尽くすように展示されていました。展覧会のポスターやチラシには、その作品の引用はありませんでしたが、疑いもなく、この展覧会の中心は、この第4章の展示です。池田という画家の真骨頂を、私は、このシリーズに見ます。そのひとつひとつもさることながら、膨大な量に圧倒されてしまいました。ここで、それらの作品のイメージの洪水に溺れてしまうように茫然と立ち尽くして時間を忘れてしまうほどで、それはこの展覧会の会場でしかおそらく体感できないもので、おそらくネット等で、この展覧会の感想を検索しても触れられていないものでしたが、私には、稀有な経験をさせてもらったし、池田という作家の真骨頂はここにあるのではないかと思いました。これを、感想として言葉にしにくいものですが(もともと、視覚的なものを言葉にすることは簡単ではないことなのでしょうが)。ひとつの手がかりとして、展覧会の解説で、この連作を物語のようにして説明しているところがあるので、長くなりますが引用します。“まず、シリーズは両性の性器のイメージから始まる。なめらかなフォルムに磨かれた、ほとんどリアリスティックな描写で、両性器がキマイラのようにひとつの生命体になって虚空に浮かぶ。両面の軸を中心線から対角線へと移動させながら、ほぼシンメトリーを保ち、両性器は円の中に凝集する形へと向かう。それは第2章の《宇宙卵》に引き継がれて、やわらかい有機質に侵入する触手が生じ、運動が加速する。球体となって互いに触手を伸ばしあい、隣接する球に侵入し、空に向かい、分岐していく、球は運動して分裂し、第5章《点生》では宇宙的な空間に出て、透明で直線的な異質な世界と出会う。それらは成長し、肉状、ゲル状、星雲状と様々に変貌していくが、ここで注目されるのは、それらのなかの穴である。最初は性器のようだったのが、ブリューゲルの絵に池田が見た眼窩の「不思議な「穴」」のように、幾重にも折りたたまれて異次元につながっているかのように奥まっていく。触手でもあり穴でもある。それは池田が「内側と外側とがひとつながりになっている宇宙」と書いたことに通じるだろう。内部でもあり外部でもあるような、網のように、襞のように、亀裂のよ うに、あらゆる穴の多様が描きつくされる。球はもはや表裏が回転し、穴でもあり触手でもあるそれらは別のものたちし出会い直し、速度を上げて多重空間を越境する、グレーの薄明の虚空に、音楽が鳴り響いているようだ。”といったような呪術的な神話世界の宇宙創成のものがたりを、そこに紡ぎ出すことは、ありだと思います。

うに、あらゆる穴の多様が描きつくされる。球はもはや表裏が回転し、穴でもあり触手でもあるそれらは別のものたちし出会い直し、速度を上げて多重空間を越境する、グレーの薄明の虚空に、音楽が鳴り響いているようだ。”といったような呪術的な神話世界の宇宙創成のものがたりを、そこに紡ぎ出すことは、ありだと思います。

この連作は、ひとつひとつの作品に個別の題名がつけられていないので単独の作品とは考えられていないのかもしれません。“これらは1点ごとに完結するのではなく、相互に関連し合い、1点が部分であり全体でもあるという構想で制作されている。その多くが宇宙を思わせる灰色が空間を持ち、軟体動物のようなぬるりとした滑らかな物体が浮遊し,漂っている。人肌や内臓の器官を思わせる質感は、この頃から使い出したエアブラシによって表現されたものだ。”という説明がありましたが、そうすると、個々の作品を取り上げてそれを語っていくというのは、作品に沿っていないかもしれません。

この連作は、ひとつひとつの作品に個別の題名がつけられていないので単独の作品とは考えられていないのかもしれません。“これらは1点ごとに完結するのではなく、相互に関連し合い、1点が部分であり全体でもあるという構想で制作されている。その多くが宇宙を思わせる灰色が空間を持ち、軟体動物のようなぬるりとした滑らかな物体が浮遊し,漂っている。人肌や内臓の器官を思わせる質感は、この頃から使い出したエアブラシによって表現されたものだ。”という説明がありましたが、そうすると、個々の作品を取り上げてそれを語っていくというのは、作品に沿っていないかもしれません。

「第1章 梵天」から、黒い正方形をバックに白い枠線と対角線が引かれ、その中心に円形の図案が描かれるというパターンの作品(左図左)、そのなかで、その円形の描かれているかたちが、あきらかにおまんこマーク、で、このパターンは、そのバリエーションのように見ることができるものです。これって胎蔵界曼荼羅ですよね。それを画家は滑らかで柔らかい質感で、その襞を細かく陰影をほどこして精緻に描きこんでいます。しかも、構図は完璧に近いシンメトリーになっていて抽象化、理念化しましたといわんばかりです。しかし、ここにはりつけた作品だけをみていると微妙にこまかいところで、シンメトリーを崩していて、死かも、そうとは見えないようにしています。そういうころも含めて、上述の大きなものがたりとは別に、画家がこのおまんこマークのいくつものバリエーションをエアブラシをもちいて、細かいところを目を皿のようにして執拗に描きこんでいる姿を想像すると、鬼気迫る反面滑稽な姿を想像してしまうのです。この「第1章 梵天」からもうひとつ、正方形での画面の円形図案のパターンによらないものは、おまんこマークに対して男性性器のファルスの図案化(右上図)したようなかたちです。私は、この「第1章 梵天」の抽象的な図案化された作品を見てい

「第1章 梵天」から、黒い正方形をバックに白い枠線と対角線が引かれ、その中心に円形の図案が描かれるというパターンの作品(左図左)、そのなかで、その円形の描かれているかたちが、あきらかにおまんこマーク、で、このパターンは、そのバリエーションのように見ることができるものです。これって胎蔵界曼荼羅ですよね。それを画家は滑らかで柔らかい質感で、その襞を細かく陰影をほどこして精緻に描きこんでいます。しかも、構図は完璧に近いシンメトリーになっていて抽象化、理念化しましたといわんばかりです。しかし、ここにはりつけた作品だけをみていると微妙にこまかいところで、シンメトリーを崩していて、死かも、そうとは見えないようにしています。そういうころも含めて、上述の大きなものがたりとは別に、画家がこのおまんこマークのいくつものバリエーションをエアブラシをもちいて、細かいところを目を皿のようにして執拗に描きこんでいる姿を想像すると、鬼気迫る反面滑稽な姿を想像してしまうのです。この「第1章 梵天」からもうひとつ、正方形での画面の円形図案のパターンによらないものは、おまんこマークに対して男性性器のファルスの図案化(右上図)したようなかたちです。私は、この「第1章 梵天」の抽象的な図案化された作品を見てい て、加納光於のインクを水

て、加納光於のインクを水 面に流して、それを画面に掬い取って定着させたような形も色彩の変化も流動的に移ろいを含みこんだ作品を思い出しました。加納はそれを即興的に作ってしまいますが、池田はそれを時間をかけて精緻に構築するように描き込んで作っているのが大きな違いですが、そこに滑らかな動きを内包している点で共通点を感じます。しかし、両者の違いは、加納はかたちをくずして流れ出そうとするダイナミックな方向であるのに対して、池田はかたちに収斂しようとする方向を感じさせます。それが、池田の画面にある中心の空虚な穴のような部分です。そこに向かって画面が収斂するようになっている。だから、質感は滑らかで柔らかいのですが、幾何学的なかたちは強固で崩れそうもない。

面に流して、それを画面に掬い取って定着させたような形も色彩の変化も流動的に移ろいを含みこんだ作品を思い出しました。加納はそれを即興的に作ってしまいますが、池田はそれを時間をかけて精緻に構築するように描き込んで作っているのが大きな違いですが、そこに滑らかな動きを内包している点で共通点を感じます。しかし、両者の違いは、加納はかたちをくずして流れ出そうとするダイナミックな方向であるのに対して、池田はかたちに収斂しようとする方向を感じさせます。それが、池田の画面にある中心の空虚な穴のような部分です。そこに向かって画面が収斂するようになっている。だから、質感は滑らかで柔らかいのですが、幾何学的なかたちは強固で崩れそうもない。

それが「第2章 宇宙卵」(右図)になると、細胞分裂で円形の単性細胞が分割して幾夜にして、形が崩れ始めます。それは、強固な形が溶けて流れ出す瞬間のように見えます。それは、この滑らかで柔らなそうな形が内包していた動きが、抑えきれなくなって流れ出した瞬間のようです。したがって、構図はシンメトリーにしたがってまずあって、それが崩れるところが明らかにわかるように構成されています。注意すべきは、これらが徹頭徹尾明確に図案のようにかたちになっていて、神秘的なところが微塵もないところです。だから、かたちはあくまでもかたちで、そのロジックで画面が完結していると思えることです。そこに神話とか伝説といった絵画の外の典拠を求める必要がないということです。画面をみているだけで、自然と次の作品の変化につながって移行していけるように作品が出来ている。

「第3章 球体浮遊」(左図)では、画面が正方形の枠から流れ出て縦横に広がります。このように流れ出すようになりながら、池田は円形を崩そうとしません。明解なかたちということが池田の本質的な特徴であることが、ここでも分かります。それは、さきほど比較した加納光於であれば、最初は幾何学的な図形のような形から出発したとしても、それが流れ出すと跡形もなく溶解してしまい、色彩のグラデーションの鮮やかさが前面に出てきたりするのです。しかし、池田は鮮やかな極彩色は使うことなく、円形が崩れても、他の明解なかたちに変形していくという、いずれにしても明解なかたちを備えています。そして、ここで貼り付けている画像の作品では、流れている白いものの中心のところに黒い目のような穴があり、また画面左端に円形の背後に黒く丸い穴がブラックホールのように存在しています。

「第3章 球体浮遊」(左図)では、画面が正方形の枠から流れ出て縦横に広がります。このように流れ出すようになりながら、池田は円形を崩そうとしません。明解なかたちということが池田の本質的な特徴であることが、ここでも分かります。それは、さきほど比較した加納光於であれば、最初は幾何学的な図形のような形から出発したとしても、それが流れ出すと跡形もなく溶解してしまい、色彩のグラデーションの鮮やかさが前面に出てきたりするのです。しかし、池田は鮮やかな極彩色は使うことなく、円形が崩れても、他の明解なかたちに変形していくという、いずれにしても明解なかたちを備えています。そして、ここで貼り付けている画像の作品では、流れている白いものの中心のところに黒い目のような穴があり、また画面左端に円形の背後に黒く丸い穴がブラックホールのように存在しています。

「第4章 螺旋粒動」(右図)では、崩れないで残っている円形が層になったり、いくつも粒のように連なって動き回るように様々な形をつくっていきます。それが、どんなかたちになっていても円形からの変形であることがはっきりと分かります。それは、譬えて言えば、数式が法則にしたがって、展開されて、別の数式を派生して生み出していくようなものです。「第5章 点生」では、その形が溶解するように円形を崩していきます。「第6章 気跡」では線、という形の輪郭を構成していたものが、それで独立したものして画面に入ってきます。その反面、第4章以降の円が溶解したのに続いて、その形を形としてハッキリさせている線が独り立ちする。「第7章 結象」(左下図)では、それをミクロの視点でみると、まるで細胞分裂するように、個々の細胞核が、円から個性的で不定形に変形しています。そのあとは形の内部の充実というか、輪郭で枠取りされたかたちの内側が細かく描かれていきます。一方で「第9章 褶曲」では、それまでの線で輪郭をめいかくにした形をつくるということが崩れた、というより溶解するといったニュアンスでしょうか。そういう方向にいっているような画面です。

「第4章 螺旋粒動」(右図)では、崩れないで残っている円形が層になったり、いくつも粒のように連なって動き回るように様々な形をつくっていきます。それが、どんなかたちになっていても円形からの変形であることがはっきりと分かります。それは、譬えて言えば、数式が法則にしたがって、展開されて、別の数式を派生して生み出していくようなものです。「第5章 点生」では、その形が溶解するように円形を崩していきます。「第6章 気跡」では線、という形の輪郭を構成していたものが、それで独立したものして画面に入ってきます。その反面、第4章以降の円が溶解したのに続いて、その形を形としてハッキリさせている線が独り立ちする。「第7章 結象」(左下図)では、それをミクロの視点でみると、まるで細胞分裂するように、個々の細胞核が、円から個性的で不定形に変形しています。そのあとは形の内部の充実というか、輪郭で枠取りされたかたちの内側が細かく描かれていきます。一方で「第9章 褶曲」では、それまでの線で輪郭をめいかくにした形をつくるということが崩れた、というより溶解するといったニュアンスでしょうか。そういう方向にいっているような画面です。

この《BRAHMAN》のシリーズもそうなのですが、紙にアクリルで描いているということもあるのですが、このシリーズを通して、きれいに仕上げられているということ。これは、池田という作家の誠実なところというべきなのでしょうが、それよりも、絵画はきれいに仕上げなければいけないというセンスという性分で、表面上きれいに仕上げるという、その点での保守的なところ。池田という人には、土台にはそういう保守的なところがあって、それを絶対に崩すことはなくて、その枠の中でアバンギャルドなことを試行している、と私には見えます。それは、この《BRAHMAN》のシリーズの、展示されている作品にも共通して見ることができると思います。これらの作品は、抽象的だったり、様々なイメージが展開されていますが、それらの一部が突出してしまうような過剰なところはなくて、すべての作品はちゃんとまとまっている。収まるところに収まっているのです。例えば、表面のきれいさが追いつかなくて、きたなくなってしまうようなことは絶対にない。だから、池田のアバンギャルドというのは、アバンギャルドとはこういうものだという枠の中で、アバンギャルドしている。だから、見るほうは安心してアバンギャルドなところを楽しむことができるのです。

この《BRAHMAN》のシリーズもそうなのですが、紙にアクリルで描いているということもあるのですが、このシリーズを通して、きれいに仕上げられているということ。これは、池田という作家の誠実なところというべきなのでしょうが、それよりも、絵画はきれいに仕上げなければいけないというセンスという性分で、表面上きれいに仕上げるという、その点での保守的なところ。池田という人には、土台にはそういう保守的なところがあって、それを絶対に崩すことはなくて、その枠の中でアバンギャルドなことを試行している、と私には見えます。それは、この《BRAHMAN》のシリーズの、展示されている作品にも共通して見ることができると思います。これらの作品は、抽象的だったり、様々なイメージが展開されていますが、それらの一部が突出してしまうような過剰なところはなくて、すべての作品はちゃんとまとまっている。収まるところに収まっているのです。例えば、表面のきれいさが追いつかなくて、きたなくなってしまうようなことは絶対にない。だから、池田のアバンギャルドというのは、アバンギャルドとはこういうものだという枠の中で、アバンギャルドしている。だから、見るほうは安心してアバンギャルドなところを楽しむことができるのです。

第5章 池田龍雄の現在形

前のコーナーの《BRAHMAN》のシリーズの最終章が「場の相」と題されていたのですが、その後にも、池田はシリーズ連作というパターンで制作を続けます。《万有引力》シリーズ、《場の位相》シリーズと何か理論物理学とか哲学とかに出てきそうな用語で、この人はもともとそういうところがあったのですが、理屈先行で、もっともらしいことを弁解のように言葉で語るということには、イメージをそれ自身で自立させることに確信が持てないのかもしれません。このひとは、そういう自身のイメージとかセンスに対して、懐疑的なポーズをとっているところがあって、その考えることと感じる、制作することのギャップは、画家として続けていても広がったままだったということだと思います。

《場の位相》シリーズの「場の位相Ⅲ 虚時空山水」(右図)という作品です。タイトルにあるように水墨画の山水画の技法を一部で利用しているかのような、墨のぼかしや即興的に筆を走らせたような線の彎曲が、の作品の新しいところでしょうか。ここには幾何学的な整った形が見られなくなっています。しかし、表面をきっちりときれいに仕上げるということは徹底していて、のひとの持っているお洒落でスマートに洗練されている性格は、あいかわらずです。

《場の位相》シリーズの「場の位相Ⅲ 虚時空山水」(右図)という作品です。タイトルにあるように水墨画の山水画の技法を一部で利用しているかのような、墨のぼかしや即興的に筆を走らせたような線の彎曲が、の作品の新しいところでしょうか。ここには幾何学的な整った形が見られなくなっています。しかし、表面をきっちりときれいに仕上げるということは徹底していて、のひとの持っているお洒落でスマートに洗練されている性格は、あいかわらずです。

同じシリーズの「場の位相NO.3」(左図)という作品では、四角い画面ではなく、いくつかの長方形を繋いだ変形画面に描いていますが、それはお洒落な演出というように、私に見えて、それは悪いことではないのだけれど、池田は、そういうことを言われるのは、よく思わないだろうということが想像できる。そんな感じの作品です。

これ以外にも《箱の中》というオブジェの連作のようなシリーズとかありましたが、とくに私には、どうというとはないので素通りしました。

れると人々は軽薄にも、そっちに飛びついてしまい、池田は取り残される。それが、この時期の池田の位置付けのようで、本人もそう感じたらしいので、挫折というコーナー・タイトルが当てられています。“芸術と政治の場における挫折は、社会と自分自身の間にある解消しようもない決定的なズレを生じさせ、社会をテーマとしたこれまでの制作を困難なものとした。”と説明されていました。

れると人々は軽薄にも、そっちに飛びついてしまい、池田は取り残される。それが、この時期の池田の位置付けのようで、本人もそう感じたらしいので、挫折というコーナー・タイトルが当てられています。“芸術と政治の場における挫折は、社会と自分自身の間にある解消しようもない決定的なズレを生じさせ、社会をテーマとしたこれまでの制作を困難なものとした。”と説明されていました。

て、

て、