2017年10月5日(木)日本橋高島屋8階ホール

高島屋のホームページには会場は混雑していて、午後4時以降の来店を勧める記述があり、ネットでの書き込みも混雑を伝えるものが目立っていました。私にとっては、仕事で外出の用事が終わった後の帰りのついでに立ち寄るので、むしろ都合がいいと思い、行ってみることにしました。池田学という人を知ったのは、たまたま見たNHKのドキュメンタリー“明日世界が終わるとしても「ペン1本 まだ見ぬ頂へ」”で彼の「誕生」という作品の制作しているところを映してして、それに興味を持ったからです。普段はデパートなど行くことはないので、このような催し物の人出がどのくらいなのか分かりません。しかし、だいたい5時くらいに地下鉄の日本橋駅から売り場直通のエレベータが満員で、途中の階で降りるひとなく、最上階の8階の催し場で堰を切ったように降りて、その人たちが会場に向かっているのを目にして、普通じゃないと直感的に思いました。デパートのフロアの一部をパーティーションで仕切ったような会場は、美術館等とは違って粗末で狭苦しい雰囲気で、デパート館内のBGMが聞こえてきて、とこも落ち着いて絵画を鑑賞する雰囲気ではないのですが、入場券窓口には十数人の列で、係員もテンションが高い感じがしました。会場に入るとそれぞれ作品の前にはひとだかりがしていて、しかも、その人がなかなか動かないので、作品を人越しに眺めるような感じでした。大作が多かったのですが、細密な部分を探索するように虫眼鏡持参で見つめている人もいるくらいで、見ている人が作品の前を離れないでいるのです。美術館の展覧会でも混雑している場合がありますが、鑑賞している人は、ゆっくりでも動いているので、流れに従っていれば作品を見ることはできるのですが、ここでは作品の前でなかなか人が動かない。そこに後から後から人が入ってくる。比較的すいていると書かれていた時間帯ですら、これだけ混雑しているのですから、日中の混雑時では、作品を人越しに眺めること儘ならないような状態なのではないかと想像してしまいます。それだけ人気があるということでしょうか。

高島屋のホームページには会場は混雑していて、午後4時以降の来店を勧める記述があり、ネットでの書き込みも混雑を伝えるものが目立っていました。私にとっては、仕事で外出の用事が終わった後の帰りのついでに立ち寄るので、むしろ都合がいいと思い、行ってみることにしました。池田学という人を知ったのは、たまたま見たNHKのドキュメンタリー“明日世界が終わるとしても「ペン1本 まだ見ぬ頂へ」”で彼の「誕生」という作品の制作しているところを映してして、それに興味を持ったからです。普段はデパートなど行くことはないので、このような催し物の人出がどのくらいなのか分かりません。しかし、だいたい5時くらいに地下鉄の日本橋駅から売り場直通のエレベータが満員で、途中の階で降りるひとなく、最上階の8階の催し場で堰を切ったように降りて、その人たちが会場に向かっているのを目にして、普通じゃないと直感的に思いました。デパートのフロアの一部をパーティーションで仕切ったような会場は、美術館等とは違って粗末で狭苦しい雰囲気で、デパート館内のBGMが聞こえてきて、とこも落ち着いて絵画を鑑賞する雰囲気ではないのですが、入場券窓口には十数人の列で、係員もテンションが高い感じがしました。会場に入るとそれぞれ作品の前にはひとだかりがしていて、しかも、その人がなかなか動かないので、作品を人越しに眺めるような感じでした。大作が多かったのですが、細密な部分を探索するように虫眼鏡持参で見つめている人もいるくらいで、見ている人が作品の前を離れないでいるのです。美術館の展覧会でも混雑している場合がありますが、鑑賞している人は、ゆっくりでも動いているので、流れに従っていれば作品を見ることはできるのですが、ここでは作品の前でなかなか人が動かない。そこに後から後から人が入ってくる。比較的すいていると書かれていた時間帯ですら、これだけ混雑しているのですから、日中の混雑時では、作品を人越しに眺めること儘ならないような状態なのではないかと想像してしまいます。それだけ人気があるということでしょうか。

池田学という人が、どのようなどのような作品を描いているか。主催者のあいさつでは、次のように説明されています。“わずか1mmに満たないペン先の線で壮大な世界を描き出すアーティスト、池田学。1日に約10センチ四方の面積しか描くことができない緻密な描写とスケールの大きな構成が、現実を凌駕するような異世界の光景を現出させ、アメリカをはじめ世界で高い評価を得ています。本展では、アメリカ・ウィスコンシン州のチェゼン美術館に滞在しながら3年かけて制作された新作「誕生」をはじめ、世界中のコレクターや美術館が所蔵する池田氏の作品を集めて一堂に展覧。画業20年の軌跡を辿りながら、池田氏の豊かな想像力の秘密に迫ります。”

池田学という人が、どのようなどのような作品を描いているか。主催者のあいさつでは、次のように説明されています。“わずか1mmに満たないペン先の線で壮大な世界を描き出すアーティスト、池田学。1日に約10センチ四方の面積しか描くことができない緻密な描写とスケールの大きな構成が、現実を凌駕するような異世界の光景を現出させ、アメリカをはじめ世界で高い評価を得ています。本展では、アメリカ・ウィスコンシン州のチェゼン美術館に滞在しながら3年かけて制作された新作「誕生」をはじめ、世界中のコレクターや美術館が所蔵する池田氏の作品を集めて一堂に展覧。画業20年の軌跡を辿りながら、池田氏の豊かな想像力の秘密に迫ります。”

もうちょっと具体的に、図録にあった説明を引用します。“細部まで描き込まれた精緻な描写、画面全体にみなぎる緊張感と圧倒的な空間性。細部のストーリーの豊富さとともに、池田学の作品はその前に立つ人を飽きさせない。すべての部分にピントの合った明晰かつ妥協のない筆致は、それらすべてが1mmに満たないペン先から描き出されているという事実によって、見る者に驚きと興奮を与える。少し離れてみると、細部をまるごと包み込むように、広大な空間の中に屹立するひとつの宇宙の姿が立ち現れる。(中略)全体の下書きや習作を描かないという池田の制作は、白い紙の上に小さなモチーフをひとつ描くことから始まる。草木、魚、電車や建物のような身近な事物に始まり、結婚、出産など池田自身が経験した出来事、映像やインターネットの画像など、日々の記憶に蓄積されたイメージが現れ、細部から細部へ描き連ねられる。あるものは形を変え、あるものはぶつかり合い、相互に干渉し変容する。幾重にも重ねられたペンの線が色彩の深いグラデーションを生み、細部の有機的な陰影を形づくる。こうして縫いつながれたディテールはある瞬間から巨大な生態系の姿に変貌し、空気と秩序をまとい、全体と細部との絶妙な表面張力の上に顕現する。”これでも抽象的かもしれませんが、池田の作品の全体像を要領よく言い表していると思います。しかし、それをどのように見る人は捉えるか、何を魅力としているかを具体的にイメージできません。また、ここで触れられていないのは、池田は何を描いていないかというと、これがけっこう、この人の魅力を探る上で意味を持ってくるのではないか、と思います。そのあたりのことを頭の片隅に置きつつ、作品の感想を述べていきたいと思います。

なお、作品は、次のような構成で展示されていたので、それに従って記述を進めて行きたいと思います。

Chapter1 エピソードの始まり The

beginning of the tale

Chapter2 想像の旅人 The

traveller’s

imagination

Chapter3 自然と文明の相克 The

Rivalry of Nature and Civilization

Chapter4 ミクロコスモス Microcosmos

Chapter5 様々な断片 Various

Fragments

Chapter6 誕生 Rebirth

Chapter1 エピソードの始まり The

beginning of the tale

制作年代が2000年以前の、池田が美大を卒業したすぐ後の初期の作品ということです。しかし、細部を緻密に描いた挙句、全体が巨大な塊のようなものになるというスタイルは、この頃には出来上がっていたようです。細部のイメージは後の奔放さは現れていませんが、圧倒的な細かさの質と量はすでに明らかです。

制作年代が2000年以前の、池田が美大を卒業したすぐ後の初期の作品ということです。しかし、細部を緻密に描いた挙句、全体が巨大な塊のようなものになるというスタイルは、この頃には出来上がっていたようです。細部のイメージは後の奔放さは現れていませんが、圧倒的な細かさの質と量はすでに明らかです。

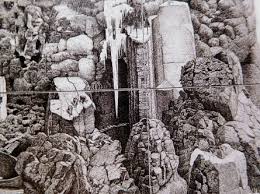

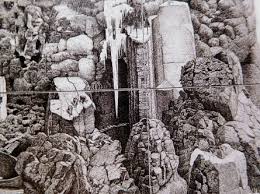

会場に入って、最初に大きな人だかりとなっていた作品が「厳ノ王」(左図)という作品で、美大の卒業制作ということで、本格的にペン画を始めた記念碑的な作品とのことです。ペンの細かな筆致だけで屹立する岩肌を表現していて、そこにはモノトーンなのに微妙な色彩感が表れていると言います。細部に目を向けると小動物や氷柱らしきものが見え、岩棚や窪みに樹木が生えていたり、数匹の動物が佇んでいたり、岩陰を鳥の群れが飛んでいたり、まるで小宇宙のように、それぞれに物語があるような場面があるかのように、見る者の想像を掻き立てます。

その舞台である岩が集積し形を変えながら無限に増殖するようにして全体として岩塔となっている。あくまでもイメージですが、全体として岩塔があって、その各部分が様々なのではなくて、まずそれぞれの部分があって、それが積み重なって全体としての岩塔に成っているという感じです。池田本人がインタビューに答えて“意外と、ただ山を見てもあまり想像は膨らまないんです。山よりも、生えている木を見ると想像が湧く。山は1つの大きな塊であり空間ですが、じつは木の一本一本にも空間があって、そういう小さなものが集まり、大きな塊や空間を形成しているわけですよね。自分の絵のイメージは、それに近いものなんです。”と語っています。そのような一本一本の木とか、岩棚の鹿や、ひとつひとつの岩を、それぞれ見ていると、こんなものを見つけたというゲームの隠れキャラを見つけるようなシンプルな楽しさや個々のイメージがそれぞれ精緻に写実的に描かれているので、それらを見る楽しさがあります。しかし、ある部分の岩と、そのとなり岩をみると順層に逆層が連続していたり、縦に割れ目が入った層と横に割れ目が入った層が隣り合っていたり、と各部分の相互の関係は全くバラバラでつながりはありません。つまり、各部分があつまって全体として塊になっているのですが、各部分が有機的に関係していない、バラバラなのです。そこには全体を部分相互の構成で捉える全体的な視野はないのです。そこには、全体に対して、まったく違って見えてくることはありません。だから、見る側は安心して見ていられる。しかし、よく見ると細部には、小さな発見があって面白い。という、ベースとなる見方を引っくり返されることなく、発見する楽しさとでもいいますか。そういうところがあると思います。

その舞台である岩が集積し形を変えながら無限に増殖するようにして全体として岩塔となっている。あくまでもイメージですが、全体として岩塔があって、その各部分が様々なのではなくて、まずそれぞれの部分があって、それが積み重なって全体としての岩塔に成っているという感じです。池田本人がインタビューに答えて“意外と、ただ山を見てもあまり想像は膨らまないんです。山よりも、生えている木を見ると想像が湧く。山は1つの大きな塊であり空間ですが、じつは木の一本一本にも空間があって、そういう小さなものが集まり、大きな塊や空間を形成しているわけですよね。自分の絵のイメージは、それに近いものなんです。”と語っています。そのような一本一本の木とか、岩棚の鹿や、ひとつひとつの岩を、それぞれ見ていると、こんなものを見つけたというゲームの隠れキャラを見つけるようなシンプルな楽しさや個々のイメージがそれぞれ精緻に写実的に描かれているので、それらを見る楽しさがあります。しかし、ある部分の岩と、そのとなり岩をみると順層に逆層が連続していたり、縦に割れ目が入った層と横に割れ目が入った層が隣り合っていたり、と各部分の相互の関係は全くバラバラでつながりはありません。つまり、各部分があつまって全体として塊になっているのですが、各部分が有機的に関係していない、バラバラなのです。そこには全体を部分相互の構成で捉える全体的な視野はないのです。そこには、全体に対して、まったく違って見えてくることはありません。だから、見る側は安心して見ていられる。しかし、よく見ると細部には、小さな発見があって面白い。という、ベースとなる見方を引っくり返されることなく、発見する楽しさとでもいいますか。そういうところがあると思います。

同じ年に制作された「けもの隠れ」(左下図)という作品です。岸壁にさまざまな動物の姿が見られるといってよいものか。これも、ペンで細かい線がびっしりと引かれて岩が描かれていて、その細かさは高精細のドットでプリントされたグラビアをみているようです。この画像を拡大しても、細かい稠密な線を見ることができるかどうか、それほど細密です。その細かさに圧倒されますが、それは量的といいますか、線が細くたくさん引かれているボリュームがすごいということで、その線の質的なところといいますか、その線で表わされた質感が、この作品と同年に制作された「ぶなしめじ」 や「ブロッコリーの木」と変わらないのです。岩肌の硬さときのこの柔らかさが同じように見えてしまう。「ぶなしめじ」は写実的なのですが、意地悪な言い方をすれば、きのこそのものなのか、きのこそっくりにつくった石膏模型なのか区別がつかないのです。そこに、池田の細かい線の特徴があると思います。つまり、池田は無意識なのか、意識的なのか、触角的な質感という感じを切り捨てていると言えます。それは、後には、この初期ほどあからさまではありません。初期であるからこそ、ここまで直接に特徴が露わになっていると思います。実は、そこで切り捨てられるのは人間の顔の柔らかな表情です。これは、後で触れることもあると思います。

や「ブロッコリーの木」と変わらないのです。岩肌の硬さときのこの柔らかさが同じように見えてしまう。「ぶなしめじ」は写実的なのですが、意地悪な言い方をすれば、きのこそのものなのか、きのこそっくりにつくった石膏模型なのか区別がつかないのです。そこに、池田の細かい線の特徴があると思います。つまり、池田は無意識なのか、意識的なのか、触角的な質感という感じを切り捨てていると言えます。それは、後には、この初期ほどあからさまではありません。初期であるからこそ、ここまで直接に特徴が露わになっていると思います。実は、そこで切り捨てられるのは人間の顔の柔らかな表情です。これは、後で触れることもあると思います。

このコーナーでは「厳ノ王」と、この「ブッダ」(右図)がサイズの大きな作品で、しかも「ブッダ」は初めてカラーのインクを使ったということです。しかし、会場では「厳ノ王」ほどの人気はなかったようです。おかげでじっくり眺めることはできました。インド南部にありそうな古代の石窟寺院の大規模な仏像というイメージでしょうか。長い年月を経て風化とともに、自然が侵食してきた廃墟の様相を呈しています。というのは、かりそめの説明で、そのようなものとして制作された作品ではないわけです。視線は、細部の緻密に描き込まれた部分に吸い寄せられます。よくぞこれだけの細かい作業を、これだけの大きな画面でやってしまったという、途方もないボリュームに圧倒されます。大きな画面の隅々まで細かさ、明晰さは弛緩することなく貫徹されています。まるでパンフォーカスの隅々までピントが合った映画のシーンを見ているようです。しかし、この作品は比較的ゆっくりと眺めることができたので、思えたのですが、個々の部分を見ていて後から後から発見があるのは楽しいのですが、この作品全体の焦点が見つからず、長い時間で見ていると、もどかしくなってくるというのでしょうか。全体にピントがあっているというのは、どこを見てもいいのですが、中心がないということでもあります。もちろん画面の中心には仏像が鎮座しているのですから、それだということなのでしょうが。仏像をみているうちに、視線はその右側のパラグライダーで飛んでいる白い影に行ったり、左側の隊列を組んで階段を上っている数人の白い影に行ったりと、散漫になってしまうのです。仏像は画面の中央にありますが、視線を集める中心になっていません。つまり、画面全体の構成、どこか中心で、その中心にむけて、そのほかの部分はどのような働きを担っているのかとか、そういったことが全く見えてこないのです。その結果、各部分の細かさはすごいのですが、そこで止まってしまって、そのすごいのがまとまって展開されないのです。全体として何を描いているのか、それが見る者に対して画面として訴えるものが感じられないのです。それはメッセージとかコンセプトといったものではなくて、画面が有機的にひとつになっていないとでもいうのでしょうか。だからというわけではないのですが、そこに見ている側としては感情が湧いてこない、と言える、少なくとも私の場合は、です。それは、おそらく、池田は意識して択った方向性なのではないかと思います。

このコーナーでは「厳ノ王」と、この「ブッダ」(右図)がサイズの大きな作品で、しかも「ブッダ」は初めてカラーのインクを使ったということです。しかし、会場では「厳ノ王」ほどの人気はなかったようです。おかげでじっくり眺めることはできました。インド南部にありそうな古代の石窟寺院の大規模な仏像というイメージでしょうか。長い年月を経て風化とともに、自然が侵食してきた廃墟の様相を呈しています。というのは、かりそめの説明で、そのようなものとして制作された作品ではないわけです。視線は、細部の緻密に描き込まれた部分に吸い寄せられます。よくぞこれだけの細かい作業を、これだけの大きな画面でやってしまったという、途方もないボリュームに圧倒されます。大きな画面の隅々まで細かさ、明晰さは弛緩することなく貫徹されています。まるでパンフォーカスの隅々までピントが合った映画のシーンを見ているようです。しかし、この作品は比較的ゆっくりと眺めることができたので、思えたのですが、個々の部分を見ていて後から後から発見があるのは楽しいのですが、この作品全体の焦点が見つからず、長い時間で見ていると、もどかしくなってくるというのでしょうか。全体にピントがあっているというのは、どこを見てもいいのですが、中心がないということでもあります。もちろん画面の中心には仏像が鎮座しているのですから、それだということなのでしょうが。仏像をみているうちに、視線はその右側のパラグライダーで飛んでいる白い影に行ったり、左側の隊列を組んで階段を上っている数人の白い影に行ったりと、散漫になってしまうのです。仏像は画面の中央にありますが、視線を集める中心になっていません。つまり、画面全体の構成、どこか中心で、その中心にむけて、そのほかの部分はどのような働きを担っているのかとか、そういったことが全く見えてこないのです。その結果、各部分の細かさはすごいのですが、そこで止まってしまって、そのすごいのがまとまって展開されないのです。全体として何を描いているのか、それが見る者に対して画面として訴えるものが感じられないのです。それはメッセージとかコンセプトといったものではなくて、画面が有機的にひとつになっていないとでもいうのでしょうか。だからというわけではないのですが、そこに見ている側としては感情が湧いてこない、と言える、少なくとも私の場合は、です。それは、おそらく、池田は意識して択った方向性なのではないかと思います。

Chapter2 想像の旅人 The

traveller’s

imagination

初期の細部を緻密に写実的に描くことを積み上げて作品をつくっていくことから、次第に細部の重点が高くなって、全体を細部が越えてしまうことになって、全体がリアルなものから、結果としてリアルとかが関係なくなって、いってみれば想像的なものとなっていったというような作品の展示です。

初期の細部を緻密に写実的に描くことを積み上げて作品をつくっていくことから、次第に細部の重点が高くなって、全体を細部が越えてしまうことになって、全体がリアルなものから、結果としてリアルとかが関係なくなって、いってみれば想像的なものとなっていったというような作品の展示です。

「美しい村」(左図)という作品です。東南アジアかフィリピンあたりの農村の風景で、斜面には棚田がつくられて、画面真ん中左には牛に引かせて耕している人影が見えます。棚田の作物の茎や葉の一本一本がペンで明確に描かれているだけでなく、点在する家は屋根が草葺なのでしょうが、その一本一本までがまとめ結われているところまで細かく描かれています。この作品では農村風景の中にかろうじて収まってはいるという感じです。その一方で、牛に引かせて耕している人物は白い影なのです。このアンバランスが不思議です。まるで、水木しげるのまんが(右図)の世界のような、稠密にペンで描きこまれ、その執拗さで黒い部分が多くなって重くなっている背景の中心に、真っ白に映るほどに省略された人物のキャラクターがいる。そのアンバランスさが、水木のまんがの魅力で、その重い存在感のある背景がなんともいえない不気味さを醸しだして、それが際立っているのです。いつ妖怪が現れてもおかしくない、それに対して人間は無力であるのが、描かれた画面が物語っているのです。しかし、池田の場合は、水木のような画面がひとつの世界となって雰囲気とか感じを表わすというものではないようです。それは、人物を表現するということの拒否ということがいえるのではないかと思います。

「美しい村」(左図)という作品です。東南アジアかフィリピンあたりの農村の風景で、斜面には棚田がつくられて、画面真ん中左には牛に引かせて耕している人影が見えます。棚田の作物の茎や葉の一本一本がペンで明確に描かれているだけでなく、点在する家は屋根が草葺なのでしょうが、その一本一本までがまとめ結われているところまで細かく描かれています。この作品では農村風景の中にかろうじて収まってはいるという感じです。その一方で、牛に引かせて耕している人物は白い影なのです。このアンバランスが不思議です。まるで、水木しげるのまんが(右図)の世界のような、稠密にペンで描きこまれ、その執拗さで黒い部分が多くなって重くなっている背景の中心に、真っ白に映るほどに省略された人物のキャラクターがいる。そのアンバランスさが、水木のまんがの魅力で、その重い存在感のある背景がなんともいえない不気味さを醸しだして、それが際立っているのです。いつ妖怪が現れてもおかしくない、それに対して人間は無力であるのが、描かれた画面が物語っているのです。しかし、池田の場合は、水木のような画面がひとつの世界となって雰囲気とか感じを表わすというものではないようです。それは、人物を表現するということの拒否ということがいえるのではないかと思います。

それは「表通り」(左図)という作品をみると、よりはっきりします。街の通りの風景ですが、そこにいる人々の姿は後姿か白い影でしかないのです。これほどの近距離で人々を描けば、表情が見えてくるのが普通です。笑いとか、意気消沈した姿とか、疲れた姿とか、そういう表情はまったくなくて、風景の中で、ポーズをとって、それなりの格好のひとの姿の外形が精確に描かれているだけです。

それは「表通り」(左図)という作品をみると、よりはっきりします。街の通りの風景ですが、そこにいる人々の姿は後姿か白い影でしかないのです。これほどの近距離で人々を描けば、表情が見えてくるのが普通です。笑いとか、意気消沈した姿とか、疲れた姿とか、そういう表情はまったくなくて、風景の中で、ポーズをとって、それなりの格好のひとの姿の外形が精確に描かれているだけです。

「くさかまきり」(右図)という作品です。巨大なかまきりが、鎌を構えて、飛びかかろうとしている姿勢を見上げるような仰角で描いた作品です。しかし、その頭を上げて威嚇するようなかまきりの身体は植物でできています。まるで、果物を寄せ集めてつくったアンチンボルドの騙し絵のようです。しかも、かまきりの身体になっている植物は、図鑑のような博物学的な精密さで描かれているわけです。それが組み合わされて、グラフィックデザインのようなシャープで鮮明なかまきりの画像にまとめあげられているのです。おそらく、先入観なしに、何気なく眺めれば、よく描かれたかまきりの姿にしか見えないでしょう。そのアイデアとデザイン性、そして、それを描き切ってしまう手腕には、ただ感心するばかりです。しかし、判じ絵だからというだけではないのですが、このかまきりに動感はありません。止まっているのです。

「くさかまきり」(右図)という作品です。巨大なかまきりが、鎌を構えて、飛びかかろうとしている姿勢を見上げるような仰角で描いた作品です。しかし、その頭を上げて威嚇するようなかまきりの身体は植物でできています。まるで、果物を寄せ集めてつくったアンチンボルドの騙し絵のようです。しかも、かまきりの身体になっている植物は、図鑑のような博物学的な精密さで描かれているわけです。それが組み合わされて、グラフィックデザインのようなシャープで鮮明なかまきりの画像にまとめあげられているのです。おそらく、先入観なしに、何気なく眺めれば、よく描かれたかまきりの姿にしか見えないでしょう。そのアイデアとデザイン性、そして、それを描き切ってしまう手腕には、ただ感心するばかりです。しかし、判じ絵だからというだけではないのですが、このかまきりに動感はありません。止まっているのです。

このコーナーの中心は「興亡史」という大作でしょう。この作品は池田のプロとしてのデビュー作ということだそうです。「興亡」とは興り栄えることと、滅亡することを意味しているそうです。そういえば、細部を見ると、城のいたるところで侍が戦っています。しかし、全体像に目を転じると巨木に城が組んず解れつの取っ組み合いをしている様が見て取れます。しかも、積み重なった城の合間には、工場やクレーン、レールなどの人工物で埋め尽くされています。城の左下に根の部分が描かれている“大樹”は、自然界を象徴していると言います。人間の世界が栄えてくると、自然界は破壊され隅に追いやられていくことの象徴でしょうか。自然が破壊された結果、台風や津波、竜巻といった異状気象となって人間界に

このコーナーの中心は「興亡史」という大作でしょう。この作品は池田のプロとしてのデビュー作ということだそうです。「興亡」とは興り栄えることと、滅亡することを意味しているそうです。そういえば、細部を見ると、城のいたるところで侍が戦っています。しかし、全体像に目を転じると巨木に城が組んず解れつの取っ組み合いをしている様が見て取れます。しかも、積み重なった城の合間には、工場やクレーン、レールなどの人工物で埋め尽くされています。城の左下に根の部分が描かれている“大樹”は、自然界を象徴していると言います。人間の世界が栄えてくると、自然界は破壊され隅に追いやられていくことの象徴でしょうか。自然が破壊された結果、台風や津波、竜巻といった異状気象となって人間界に 返ってくる。そのさまが、画面左上の天守閣から竜巻が吹き出し、城を取り巻こうとしている光景が描かれています。悲惨な未来の暗示とも見えます。さらに画面を細かく見てみると、侍が戦う光景を白抜きで随所に描かれているのが分かります。侍たちが敵味方に分かれ、刀や槍を振りかざして戦っているのもあれば、糸巻き機を使って屋根から降りてくる侍もいる。小山のような傾斜の屋根上では、モトクロスバイクの競技を楽しむかのようにバイクに乗った侍が豪快に移動しています。また、屋根の上に鬼やクモが表れたり、折り紙でカエルの兵隊を作る侍などユーモラスな光景も随所に散りばめられている。この城は、姫路城や熊本城といった現実の城にはありえない、さまざまな天守閣が幾層も積み重なり、傾斜の異なる屋根が組み合わさった姿です。部分を描いているうちに、その部分が重なって、結果として、このような姿になった「ハウルの動く城」「千と千尋(ちひろ)の神隠し」の湯屋を想わせるところもあります。また、この作品には、そういう生きるか死ぬかの興亡というテーマに納まりきらないもの、それは、先ほどの細かい部分での侍の戦いの場の逸脱した冗談のような場面以外にも、たとえば(おそらく作者の)日常風景も盛り込まれています。しかも、季節ごとの風景を一つの画面のなかに散りばめています。画面左下に、涼やかな滝やアジアのリゾート地を思わせるプールなど「夏」を盛り込み、画面右下には収穫間近の稲穂や紅葉を描いて「秋」を演出していて、上に向かって描くにつれ、春や冬の場面が見えくる、といった具合です。池田は、この作品について「ほぼ日刊イトイ新聞」のインタビューに答えて、つぎのように語っています。“たとえば「興亡史」に関して言いますと、いろんなカラ

返ってくる。そのさまが、画面左上の天守閣から竜巻が吹き出し、城を取り巻こうとしている光景が描かれています。悲惨な未来の暗示とも見えます。さらに画面を細かく見てみると、侍が戦う光景を白抜きで随所に描かれているのが分かります。侍たちが敵味方に分かれ、刀や槍を振りかざして戦っているのもあれば、糸巻き機を使って屋根から降りてくる侍もいる。小山のような傾斜の屋根上では、モトクロスバイクの競技を楽しむかのようにバイクに乗った侍が豪快に移動しています。また、屋根の上に鬼やクモが表れたり、折り紙でカエルの兵隊を作る侍などユーモラスな光景も随所に散りばめられている。この城は、姫路城や熊本城といった現実の城にはありえない、さまざまな天守閣が幾層も積み重なり、傾斜の異なる屋根が組み合わさった姿です。部分を描いているうちに、その部分が重なって、結果として、このような姿になった「ハウルの動く城」「千と千尋(ちひろ)の神隠し」の湯屋を想わせるところもあります。また、この作品には、そういう生きるか死ぬかの興亡というテーマに納まりきらないもの、それは、先ほどの細かい部分での侍の戦いの場の逸脱した冗談のような場面以外にも、たとえば(おそらく作者の)日常風景も盛り込まれています。しかも、季節ごとの風景を一つの画面のなかに散りばめています。画面左下に、涼やかな滝やアジアのリゾート地を思わせるプールなど「夏」を盛り込み、画面右下には収穫間近の稲穂や紅葉を描いて「秋」を演出していて、上に向かって描くにつれ、春や冬の場面が見えくる、といった具合です。池田は、この作品について「ほぼ日刊イトイ新聞」のインタビューに答えて、つぎのように語っています。“たとえば「興亡史」に関して言いますと、いろんなカラ クリのある城のなかで、馬に乗ったお侍とか、猿飛佐助みたいな人たちが戦っていて、描いているときは、とにかく、楽しかったのを覚えています。ただ‥‥やっぱり、楽しいってだけでも、「楽しくなくなっちゃう」んです。だから、あの絵の場合には、人間の文明の象徴である「お城」がどんどん増殖して、どんどん膨らんでいくことによって、自然の象徴である木が、追いやられて枯れていくようすとか、そういうイメージを、どうしても、入れたくなっちゃって。絵を描くのが楽しければ楽しいほど、楽しいだけのイメージだけじゃ、いつしか、楽しくなくなってしまう。楽しさという光ばかり描いていると、どうしても、影の部分を描かざるをえなくなって。光と影は、同時に生まれてくるんです。”

クリのある城のなかで、馬に乗ったお侍とか、猿飛佐助みたいな人たちが戦っていて、描いているときは、とにかく、楽しかったのを覚えています。ただ‥‥やっぱり、楽しいってだけでも、「楽しくなくなっちゃう」んです。だから、あの絵の場合には、人間の文明の象徴である「お城」がどんどん増殖して、どんどん膨らんでいくことによって、自然の象徴である木が、追いやられて枯れていくようすとか、そういうイメージを、どうしても、入れたくなっちゃって。絵を描くのが楽しければ楽しいほど、楽しいだけのイメージだけじゃ、いつしか、楽しくなくなってしまう。楽しさという光ばかり描いていると、どうしても、影の部分を描かざるをえなくなって。光と影は、同時に生まれてくるんです。”

この作品からは、スピンオフ的な作品が同時期に複数制作されました。そのひとつに「二の丸御殿」(左図)があります。全体の壮大なスケール感とともに、細部は楽しい場面に満ちあふれている作品です。画面には大樹を取り巻くように城がそびえ立ち、お姫様から侍までさまざまな人物が登場します。画面左上の上から白い二本の線は空中ブランコの線のようで、そこに男がぶら下がってお姫様を攫っているようです。それを右上の朝顔の描かれた屋根のテラスのようなところの窓から、お姫様が身を乗り出して、追いかけようとしています。この活劇シーンのような光景の下の方では、お色気シーンが繰り広げられています。中央左では、シャワーを浴びる女性を、ふすまに身を隠した男が堂々とのぞいています。その左下では、朝帰りした男たちが、妻たちから冷や水を浴びせられているし、その下の部屋では、小僧が障子の隙間から手を伸ばし、何かを盗もうとしている場面が描かれています。画面中央近くには、畳を裏返しながら戦う忍者の姿も見えるし、その下には化け猫みたいな巨大な猫がいます。画面右下隅では、遠山の金さんらしき人物が法廷で裃(かみしも)をまくっている光景が見える。この作品の場面は、それだけてはなくて、このように1枚の絵を読み解いていくように、鑑賞するだけでも時間がたっぷり必要となるのです。

この作品からは、スピンオフ的な作品が同時期に複数制作されました。そのひとつに「二の丸御殿」(左図)があります。全体の壮大なスケール感とともに、細部は楽しい場面に満ちあふれている作品です。画面には大樹を取り巻くように城がそびえ立ち、お姫様から侍までさまざまな人物が登場します。画面左上の上から白い二本の線は空中ブランコの線のようで、そこに男がぶら下がってお姫様を攫っているようです。それを右上の朝顔の描かれた屋根のテラスのようなところの窓から、お姫様が身を乗り出して、追いかけようとしています。この活劇シーンのような光景の下の方では、お色気シーンが繰り広げられています。中央左では、シャワーを浴びる女性を、ふすまに身を隠した男が堂々とのぞいています。その左下では、朝帰りした男たちが、妻たちから冷や水を浴びせられているし、その下の部屋では、小僧が障子の隙間から手を伸ばし、何かを盗もうとしている場面が描かれています。画面中央近くには、畳を裏返しながら戦う忍者の姿も見えるし、その下には化け猫みたいな巨大な猫がいます。画面右下隅では、遠山の金さんらしき人物が法廷で裃(かみしも)をまくっている光景が見える。この作品の場面は、それだけてはなくて、このように1枚の絵を読み解いていくように、鑑賞するだけでも時間がたっぷり必要となるのです。

このような、細部にいろいろな場面を含んで、全体としてごちゃごちゃしたようなモブ・シーンをつくっているもので、昔のマンガですが、鴨川つばめという作家の『マカロニほうれん荘』という作品を思い出します。しかし、同じモブ・シーンでも、『マカロニほうれん荘』ではキンドーさんやトシちゃんといったキャラクターが画面を縦横無尽に駆け回り、紙面から飛び出してきそうな動感に満ちています。これに対して、池田の作品は、『マカロニほうれん荘』にあるような雑草のような逞しさやエネルギー、動感はないのです。そのかわりに静けさがある。そこに感じられるのは滅びていく儚さ、その先の死です。

このコーナーの最後に「領域」(左図)という作品を見ましょう。波でS字に彎曲した海面を境にし

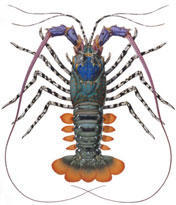

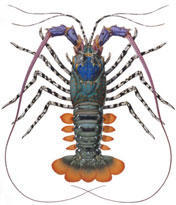

このコーナーの最後に「領域」(左図)という作品を見ましょう。波でS字に彎曲した海面を境にし て下側は海のさんご礁の様々な生き物が集まって、上側は木々が繁茂し、鳥が飛んでいる光景があります。しかし、すこし離れて全体の形をみると蟹であることがわかります。画面左下に脚が見えるし、上側のふたつの目があるのが分かります。この作品も、「くさかまきり」のような騙し絵的な作品であることが分かります。池田には蟹を題材にした騙し絵的な作品は、他にも「航路」(右図)という作品もあります。きっと蟹がすきだったのではないでしょうか。しかし、甲殻類を精確無比に描き、そのグロテスクですらある美しさで見る者を魅了してやまない、私が思っている杉浦千里(右下図)と比べて見ると、池田の描く蟹は精確ではあるのですが、蟹そのものの魅力に欠けるような気がします。杉浦にあって池田にないものは、私には描く対象に対する愛ではないかと思えます。これは、池田を貶すことではなくて、彼の場合は、描くという行為そのものが第一ということの、ひとつのあらわれと思います。しかし、それゆえに、見る者は描かれた作品に感情移入しようとすると肩透かしに遭うことになるのです。

て下側は海のさんご礁の様々な生き物が集まって、上側は木々が繁茂し、鳥が飛んでいる光景があります。しかし、すこし離れて全体の形をみると蟹であることがわかります。画面左下に脚が見えるし、上側のふたつの目があるのが分かります。この作品も、「くさかまきり」のような騙し絵的な作品であることが分かります。池田には蟹を題材にした騙し絵的な作品は、他にも「航路」(右図)という作品もあります。きっと蟹がすきだったのではないでしょうか。しかし、甲殻類を精確無比に描き、そのグロテスクですらある美しさで見る者を魅了してやまない、私が思っている杉浦千里(右下図)と比べて見ると、池田の描く蟹は精確ではあるのですが、蟹そのものの魅力に欠けるような気がします。杉浦にあって池田にないものは、私には描く対象に対する愛ではないかと思えます。これは、池田を貶すことではなくて、彼の場合は、描くという行為そのものが第一ということの、ひとつのあらわれと思います。しかし、それゆえに、見る者は描かれた作品に感情移入しようとすると肩透かしに遭うことになるのです。

Chapter3 自然と文明の相克 The Rivalry of Nature and

Civilization

この展覧会では、最後に目玉の「誕生」が控えていますが、それまでの、いわば現在の池田の代表的な作品が、この時期に制作されているという、メインのコーナーです。おそらく、そのなかでもメインとなる大作が「予兆」(左下図)という作品でしょう。葛飾北斎の「富嶽三十六景」の「神奈川沖浪裏」を想わせる大きな波があらゆるものが呑み込んでいく、例え ば、家屋、ビル、電車、飛行機、船。波によって古いパゴタ神社、現代的な建物が倒壊し、船が転覆あるいは打ち上げられ、線路がねじ曲がり車両は転落し、左下の工場または発電所らしき建物から不吉な煙が噴き出している一方で、その右側には懐中電灯も持った作業員がロープを伝って半壊したコンクリートの格納容器を調査し、墜落した旅客機と崩壊した高速道路の骨組みの残骸がぶら下がっている。このように言葉で記述すると、いかにも黙示録的な光景ということになってしまう画面で、距離を置いてざっと眺めると、そんな印象を抱かせる作品です。

ば、家屋、ビル、電車、飛行機、船。波によって古いパゴタ神社、現代的な建物が倒壊し、船が転覆あるいは打ち上げられ、線路がねじ曲がり車両は転落し、左下の工場または発電所らしき建物から不吉な煙が噴き出している一方で、その右側には懐中電灯も持った作業員がロープを伝って半壊したコンクリートの格納容器を調査し、墜落した旅客機と崩壊した高速道路の骨組みの残骸がぶら下がっている。このように言葉で記述すると、いかにも黙示録的な光景ということになってしまう画面で、距離を置いてざっと眺めると、そんな印象を抱かせる作品です。

しかし、近寄って画面右側の大きな白い波頭とおぼしきものを、よく見ると雪であることが分かります。雪や氷河で蔽われた大地が溶けて、波のように盛り上がって崩れて流れ始める光景と言えるのではないかと思います。「興亡史」もそうでしたが、池田の作品、とくに大作は、小さな部分が集まって積み重なったものが、城になったり巨木になったり仏像になったりしたものでした。そして、その集合した全体が、みな崩壊していく光景でした。そこでの小さな部分を、見る者は、そこにちいさな物語を見つけ出すことが、単に細部に何が描かれたかを見るだけでなく、発見したことに喜びを起こさせるところがありました。その小さな物語があつまって、相互に関係しつつ、大きな物語を作るのではなく、全体としての大きな物語がそれらの小さな物語とは別個に、それらとは無関係に存在し、その大きな物語が小さな物語を呑み込んでいく、そういう全体の構図が共通しています。つまり、小さな物語が無数に散らばっていて、それらとは別に大きな物語の流れがある。それらのどちらかが埋もれることなく、どちらも際立つように表わしていくためには、小さな物語と大きな物語を対立的に扱うのが効果的です。小さな物語は、人々が日常生活で楽しんだり、生活を送ったりしている物語だったりするのですから、それ対立することを大きな物語とするとすれば、生活を送っている物語を障害となる物語、もっといえばそれらを潰そうとする物語が適しているということになります。その物語の対立が、画面を見る者にドラマとか動きを感じさせることになるわけです。

しかし、近寄って画面右側の大きな白い波頭とおぼしきものを、よく見ると雪であることが分かります。雪や氷河で蔽われた大地が溶けて、波のように盛り上がって崩れて流れ始める光景と言えるのではないかと思います。「興亡史」もそうでしたが、池田の作品、とくに大作は、小さな部分が集まって積み重なったものが、城になったり巨木になったり仏像になったりしたものでした。そして、その集合した全体が、みな崩壊していく光景でした。そこでの小さな部分を、見る者は、そこにちいさな物語を見つけ出すことが、単に細部に何が描かれたかを見るだけでなく、発見したことに喜びを起こさせるところがありました。その小さな物語があつまって、相互に関係しつつ、大きな物語を作るのではなく、全体としての大きな物語がそれらの小さな物語とは別個に、それらとは無関係に存在し、その大きな物語が小さな物語を呑み込んでいく、そういう全体の構図が共通しています。つまり、小さな物語が無数に散らばっていて、それらとは別に大きな物語の流れがある。それらのどちらかが埋もれることなく、どちらも際立つように表わしていくためには、小さな物語と大きな物語を対立的に扱うのが効果的です。小さな物語は、人々が日常生活で楽しんだり、生活を送ったりしている物語だったりするのですから、それ対立することを大きな物語とするとすれば、生活を送っている物語を障害となる物語、もっといえばそれらを潰そうとする物語が適しているということになります。その物語の対立が、画面を見る者にドラマとか動きを感じさせることになるわけです。

つまり、この作品が「予兆」というタイトルをもっていて、全体の構図が大波に人工的な都市生活が呑み込まれて崩壊していくということで、テーマ性があるような様相ですが、画面において、細部の物語とそれらが集合した大きな物語が別々につくられて、そのすべてが埋もれることのないように際を立たせるために、必然的に小さな物語をポジティブなものとして、大きな物語をネガティブにしたという、画面構成の要請から、このような構図となった、と私には見えます。だからこそ、この大災害あるいは大惨事に対して、恐怖の叫びとか悲嘆の声といったことが一切描かれていないのです。この作品にはたくさんの細部がありますが、そのなかで、このような事態に対して防護措置をとろうとする様子や被害にあった人々を助けようとする場面はひとつもないのです。つまり、大波に呑み込まれて

つまり、この作品が「予兆」というタイトルをもっていて、全体の構図が大波に人工的な都市生活が呑み込まれて崩壊していくということで、テーマ性があるような様相ですが、画面において、細部の物語とそれらが集合した大きな物語が別々につくられて、そのすべてが埋もれることのないように際を立たせるために、必然的に小さな物語をポジティブなものとして、大きな物語をネガティブにしたという、画面構成の要請から、このような構図となった、と私には見えます。だからこそ、この大災害あるいは大惨事に対して、恐怖の叫びとか悲嘆の声といったことが一切描かれていないのです。この作品にはたくさんの細部がありますが、そのなかで、このような事態に対して防護措置をとろうとする様子や被害にあった人々を助けようとする場面はひとつもないのです。つまり、大波に呑み込まれて いるけれど、その呑み込まれた側の受け取られということが何もない。つまり、そこに関係性が描かれていないのです。それに加えて、大波に呑み込まれているものの間に、別の日常が事細かに描きこまれている。例えば、雪山のリフトで遊ぶスキーヤー。散策する子連れの若い夫婦。プールのウォータースライダー。それらは雪の斜面を滑り降りたり、波に乗って遊ぶという、この大きな物語の大波を遊びに読み替えてしまうのです。

いるけれど、その呑み込まれた側の受け取られということが何もない。つまり、そこに関係性が描かれていないのです。それに加えて、大波に呑み込まれているものの間に、別の日常が事細かに描きこまれている。例えば、雪山のリフトで遊ぶスキーヤー。散策する子連れの若い夫婦。プールのウォータースライダー。それらは雪の斜面を滑り降りたり、波に乗って遊ぶという、この大きな物語の大波を遊びに読み替えてしまうのです。

「Meltdown」(左図)という作品です。「予兆」が東日本大震災の津波を想起されると公開が自粛となり、カナダ・バンクーバーに拠点を移した時に描いたということです。そういう作家のエピソードもあって、「Meltdown」というタイトルは東日本大震災の福島原発の炉心溶融との関連で扱われ易いところがあると思います。工場の氷河が溶解しようとしている姿は、福島の原子力発電所の姿を連想させ、それが着地しようとしている陸地のまわりの海は全く平穏な状態です。澄んだ水面とは対照的な工場の禍々しい形が不穏さをかきたて、自然と人間の秩序が崩れる前兆が暗示されるという解釈に導かれてしまいます。私は、あまり作品外の事情から作品を眺めることはしないので、このくらいに留めておきます。池田は、自身のブログのなかで、この作品について次のように述べています。“夏に行ったカナディアンロッキーで見た、徐々に溶けゆく氷河。氷に含まれる成分が混ざり合い、見た事のない青さで光り輝く湖。急斜面にそびえる巨大な岩の塊。美しくも険しいロッキーの風景を見ながらふと浮かんだのは、釜の底で今も溶け続ける放射性物質でした。全く異なる世界に共通する「溶ける」というキーワード。皮肉にも、震災以来ずっと描きたいと思っていたもやもやしたイメージがここではっきりと形となって現れました。湖に面した斜面に立つ巨大な氷塊。そこには発電所や工場等が取り囲むように建っていて、住宅はその工場の下部や配管などにフジツボのようにくっついている。人間の生活をより良くするという目的で作り出された発電所はどんどん増え続け、いつしか住民の生活を隅に追いやり、漠然とした不安との共存を余儀なくさせている。大量に溜まった汚染水と熱はついにその氷塊自体を溶かし始め、発電所もろとも美しい湖に向かって滑り始める。人間は我先にと逃げ出す事しかできず、巨大な廃棄物となったそれは環境への深刻な汚染だけを置き土産に、やがて水中深く沈んでいく。タイトルは 「Meltdown」。”池田自身にも、そういう意図があったと、このように語っているので、そういうものでもあるのでしょう。この作品には、そういう点で解釈し易いところがあると思います。その関連で言えば、「燈台」(左図)という作品などは、廃墟を描いたと解釈されることになると思います。しかし、池田の作品を見る楽しみは、そのような一様の解釈をしようとすると、細部に必ず、それを裏切る要素が次々に見つかって、そういう解釈を宙ぶらりんにしてしまうところにあると思います。たとえばこういうことです。

「Meltdown」。”池田自身にも、そういう意図があったと、このように語っているので、そういうものでもあるのでしょう。この作品には、そういう点で解釈し易いところがあると思います。その関連で言えば、「燈台」(左図)という作品などは、廃墟を描いたと解釈されることになると思います。しかし、池田の作品を見る楽しみは、そのような一様の解釈をしようとすると、細部に必ず、それを裏切る要素が次々に見つかって、そういう解釈を宙ぶらりんにしてしまうところにあると思います。たとえばこういうことです。

「予兆」のようなサイズの大きな作品ではありませんが、描き込まれた細部の細かさと量は「予兆」に劣らないでしょう。そこから別の視点で見てみたいと思います。実は、私は、この作品から、ルネ・マグリットの「ピレネーの城」を思い出したのです。これは、海岸風景の中に、絵画とは無関係の大きな岩が浮いていて、その岩の上部には中世の古城が築かれているという内容です。シュルレアリスムの風景です。言葉だけで画面の概要を記述すると、「Meltdown」も同じような説明ができると思います。両者とも自然の風景を背景として、水面があり、その水面から岩や建物が浮かんでいるように存在している。池田は隅の方から細部を描き始め、描いていくうちに徐々にイメージを膨らませ画面を構成するという描き方をするようです。つまり、池田はキッチリ画面構成する描き方をする作家ではないということです。しかし、それは、何の方向性もなく、行き当たりばったりで隅の方から細部を描き始めるというのではないでしょう。あらかじめ、大雑把な画面をイメージとして持っていて、それを基に作品の制作を始めるのでしょう。その際の画面イメージとして、おそらく池田の記憶に残っているだろう自身か他の作家かに関わらず過去の作品の印象がベースになっている、例えば「Meltdown」の場合は「ピレネーの城」であり、「予兆」の場合は「神奈川沖浪裏」という具合です。それは、ジャズがスタンダード・ナンバーを演奏するときに、よく知られたテーマを演奏し、それを基にアドリブという即興で音楽を展開させていくという創作方法に、なぞらえて考えることのできるものではないかと思います。しかし、結果として出来上がった作品は、基の作品とは似ても似つかない独自のものとなってしまっている。

「予兆」のようなサイズの大きな作品ではありませんが、描き込まれた細部の細かさと量は「予兆」に劣らないでしょう。そこから別の視点で見てみたいと思います。実は、私は、この作品から、ルネ・マグリットの「ピレネーの城」を思い出したのです。これは、海岸風景の中に、絵画とは無関係の大きな岩が浮いていて、その岩の上部には中世の古城が築かれているという内容です。シュルレアリスムの風景です。言葉だけで画面の概要を記述すると、「Meltdown」も同じような説明ができると思います。両者とも自然の風景を背景として、水面があり、その水面から岩や建物が浮かんでいるように存在している。池田は隅の方から細部を描き始め、描いていくうちに徐々にイメージを膨らませ画面を構成するという描き方をするようです。つまり、池田はキッチリ画面構成する描き方をする作家ではないということです。しかし、それは、何の方向性もなく、行き当たりばったりで隅の方から細部を描き始めるというのではないでしょう。あらかじめ、大雑把な画面をイメージとして持っていて、それを基に作品の制作を始めるのでしょう。その際の画面イメージとして、おそらく池田の記憶に残っているだろう自身か他の作家かに関わらず過去の作品の印象がベースになっている、例えば「Meltdown」の場合は「ピレネーの城」であり、「予兆」の場合は「神奈川沖浪裏」という具合です。それは、ジャズがスタンダード・ナンバーを演奏するときに、よく知られたテーマを演奏し、それを基にアドリブという即興で音楽を展開させていくという創作方法に、なぞらえて考えることのできるものではないかと思います。しかし、結果として出来上がった作品は、基の作品とは似ても似つかない独自のものとなってしまっている。

池田の作品では、海、とりわけ波をモチーフとして頻繁に取り上げられています。「予兆」は波の形が基本になっていますし、「Meltdown」では波の穏やかさが二項対立の一方の要素となっています。「痕跡」(左図)という作品は、その海面が画面全面を占めています。海面の上を飛んでいる鳥の影のほかは、画面いっぱいに砕ける波の様子が描かれています。しかし、近寄って見ると、中心部には深い青色の部分と、島があることを連想させる穏やかな浅瀬があることが分かります。また、鳥の影は海の青の濃くなった黒のような感じで、海の上でなくて海中にいるようにも見えてきます。そう見ていくと、そもそも波の影が濃くなっただけで鳥などいない

池田の作品では、海、とりわけ波をモチーフとして頻繁に取り上げられています。「予兆」は波の形が基本になっていますし、「Meltdown」では波の穏やかさが二項対立の一方の要素となっています。「痕跡」(左図)という作品は、その海面が画面全面を占めています。海面の上を飛んでいる鳥の影のほかは、画面いっぱいに砕ける波の様子が描かれています。しかし、近寄って見ると、中心部には深い青色の部分と、島があることを連想させる穏やかな浅瀬があることが分かります。また、鳥の影は海の青の濃くなった黒のような感じで、海の上でなくて海中にいるようにも見えてきます。そう見ていくと、そもそも波の影が濃くなっただけで鳥などいない かもしれない、という疑いも起こってきます。ここには、近寄って細部を目を凝らしてみていくと、遠目で全体をみた概観を裏切っていく池田の作品の特徴が現れています。それは、かなり飛躍した議論になるかもしれませんが、全体を概観するというパースペクティブに見方は概念による知性の働きを中心にしたものです。空間の解とか構成といった構想力に基づくといっていいと思います。これに対して、細部を目を凝らして、ひとつひとつ描くというのは接近した、直接触れるような、触覚に近いダイレクトな感じのもので、より直感的、肉体的です。さて、近代の西洋絵画は、セザンヌの写実とかキュビスムといった傾向は、知的に画面を構成していく傾向を推し進めたものです。池田だけではないのかもしれませんが、そういう近代絵画の傾向は知的にすぎて、人の肉体的な実感からかけ離れたものになって行きました。それに対して、池田の場合は、ペンで細かい線をひたすら引きまくるという、手や指という肉体を酷使する結果して稠密な画面を描くという作品を制作しています。それは、知性で全体の画面を構想する以前に、とにかく手という肉体を動かし線を引いていくということに思えます。その結果として、知性では捉え切れなかったもの、あいまいなものや画されていたものが、作品の細部に表わされている。それが、全体としての画面の中に表わされている。その両方が併存して画面にあるということになっているのです。それが、見る者には作品の一様な解釈ではない、見る人それぞれの多様な解釈を生み出すものとなっているのです。それが池田の作品の大きな魅力ではないかと思います。この「痕跡」

かもしれない、という疑いも起こってきます。ここには、近寄って細部を目を凝らしてみていくと、遠目で全体をみた概観を裏切っていく池田の作品の特徴が現れています。それは、かなり飛躍した議論になるかもしれませんが、全体を概観するというパースペクティブに見方は概念による知性の働きを中心にしたものです。空間の解とか構成といった構想力に基づくといっていいと思います。これに対して、細部を目を凝らして、ひとつひとつ描くというのは接近した、直接触れるような、触覚に近いダイレクトな感じのもので、より直感的、肉体的です。さて、近代の西洋絵画は、セザンヌの写実とかキュビスムといった傾向は、知的に画面を構成していく傾向を推し進めたものです。池田だけではないのかもしれませんが、そういう近代絵画の傾向は知的にすぎて、人の肉体的な実感からかけ離れたものになって行きました。それに対して、池田の場合は、ペンで細かい線をひたすら引きまくるという、手や指という肉体を酷使する結果して稠密な画面を描くという作品を制作しています。それは、知性で全体の画面を構想する以前に、とにかく手という肉体を動かし線を引いていくということに思えます。その結果として、知性では捉え切れなかったもの、あいまいなものや画されていたものが、作品の細部に表わされている。それが、全体としての画面の中に表わされている。その両方が併存して画面にあるということになっているのです。それが、見る者には作品の一様な解釈ではない、見る人それぞれの多様な解釈を生み出すものとなっているのです。それが池田の作品の大きな魅力ではないかと思います。この「痕跡」 という作品でも、この画面では見えないかもしれませんが、真ん中あたりの色が濃くなっているところに、濃い影で鳥居のような形態が見えます。まさに痕跡です。とくに、海面というのは透明な水ですから、その水を通して、海面の下には痕跡が隠されているかもしれない。そういうことでしょうか。池田は海を描くことが多い。

という作品でも、この画面では見えないかもしれませんが、真ん中あたりの色が濃くなっているところに、濃い影で鳥居のような形態が見えます。まさに痕跡です。とくに、海面というのは透明な水ですから、その水を通して、海面の下には痕跡が隠されているかもしれない。そういうことでしょうか。池田は海を描くことが多い。

その海面を通すということを断面で描いたのが、「漂流者」(左図)という作品です。以前に見た「領域」もそうですが、海面の上と下を断面で描いています。「痕跡」が上から水平面を描いていたのに対して、これらは垂直面でえがいていて、海面に下に隠されているのは、このような世界というものでしょうか。「痕跡」では見えるものとして波と、痕跡である島の影や鳥の影、鳥居の影だったのか、これらの作品では海の下の部分が明瞭になっていて、「痕跡」の見えるものと見えないもの対立的な二項並立はありません。この断面を構図とするのは、他の作家でも、例えばクリスチャン・ラッセンなどがよく取り上げているパターンです。池田は、ここではアドリブの基となるテーマを、このあたりから使っているかもしれません。しかし、海中の細かく描かれた生物や海流の描写を見ていると、すこしグロテスクで幻想的な印象がしてきます。このイメージは「風の谷のナウシカ」の腐海の幻想的なイメージを想い起こさせるのです。

その海面を通すということを断面で描いたのが、「漂流者」(左図)という作品です。以前に見た「領域」もそうですが、海面の上と下を断面で描いています。「痕跡」が上から水平面を描いていたのに対して、これらは垂直面でえがいていて、海面に下に隠されているのは、このような世界というものでしょうか。「痕跡」では見えるものとして波と、痕跡である島の影や鳥の影、鳥居の影だったのか、これらの作品では海の下の部分が明瞭になっていて、「痕跡」の見えるものと見えないもの対立的な二項並立はありません。この断面を構図とするのは、他の作家でも、例えばクリスチャン・ラッセンなどがよく取り上げているパターンです。池田は、ここではアドリブの基となるテーマを、このあたりから使っているかもしれません。しかし、海中の細かく描かれた生物や海流の描写を見ていると、すこしグロテスクで幻想的な印象がしてきます。このイメージは「風の谷のナウシカ」の腐海の幻想的なイメージを想い起こさせるのです。

池田は海の他にも山の風景をしばしば取り上げます。ひとつは岩稜、もうひとつは森の風景です。「山と雲」(右下図)という作品です。「痕跡」では画面全体が海面に占められていたように、ここでは山森の木々に占められています。そこから雲が湧いてきて、それが龍になってくる。それだけでなく画面上部には岩峰なのか、巨木(といって現実離れした巨大さですが)なのかが柱のように空に向かって突き上がっています。それは龍の胴にも見えます。とはいっても、この作品での圧巻は、一本一本描かれた樹木です(「Untitled」(左下図)という作品もそうです)。これを見ていると、池田という作家は、実際には描く前には長時間瞑想したりしてイメー ジを練っているのでしょうが、頭の中で概念的にイメージをつくった通りに描くという作家ではなくて、描くという作業をする手の肉体的な感覚からもイメージを作っていく作家であることが分かります。生物学者の福岡伸一が池田について次のように語っています。“それは彼の内部にある種の特殊な同時性が存在するからだ。顕微鏡的な解像度で細部を描いている真っ只中にも、常に望遠鏡で宇宙を見渡すような俯瞰性が共存している。つまり極小の細部の中のどの場所にも全体があり、極大の全体の

ジを練っているのでしょうが、頭の中で概念的にイメージをつくった通りに描くという作家ではなくて、描くという作業をする手の肉体的な感覚からもイメージを作っていく作家であることが分かります。生物学者の福岡伸一が池田について次のように語っています。“それは彼の内部にある種の特殊な同時性が存在するからだ。顕微鏡的な解像度で細部を描いている真っ只中にも、常に望遠鏡で宇宙を見渡すような俯瞰性が共存している。つまり極小の細部の中のどの場所にも全体があり、極大の全体の あらゆる部分に公平に細部がある。それゆえに、近寄ると顕微鏡的な精密さが浮かび上がり、遠くから眺めると望遠鏡的なスペクタクルが立ち上がる。ミクロスコーピック・テレスコープ。ミクロな世界を訪ねるとそこにいちいちの物語があり、マクロな世界には壮大な一大絵巻がある。ここには、極小世界と極大宇宙を目まぐるしく往復する意識の流れがあるのだろう。いやこの言い方はたぶん正確ではない。ほんとうは往復してはいないのだ。それは運動ではなく、同時性なのだ。池田学の脳内には、AIが実現しようとしているもの─膨大なビッグデータの中から最適解をと抽出してくるアルゴリズム的ロジック─とは全く別の、同時性かある。極小の中にある世界が、極大の空間に広がる宇宙と、瞬時に重ね合わされてしまうような、言うなれば量子論的な同時性。この同時性をいずれも全く破綻なく共存させうることが、池田学の天才性の真骨頂だと思う。”と権威によっかかってしまいました。

あらゆる部分に公平に細部がある。それゆえに、近寄ると顕微鏡的な精密さが浮かび上がり、遠くから眺めると望遠鏡的なスペクタクルが立ち上がる。ミクロスコーピック・テレスコープ。ミクロな世界を訪ねるとそこにいちいちの物語があり、マクロな世界には壮大な一大絵巻がある。ここには、極小世界と極大宇宙を目まぐるしく往復する意識の流れがあるのだろう。いやこの言い方はたぶん正確ではない。ほんとうは往復してはいないのだ。それは運動ではなく、同時性なのだ。池田学の脳内には、AIが実現しようとしているもの─膨大なビッグデータの中から最適解をと抽出してくるアルゴリズム的ロジック─とは全く別の、同時性かある。極小の中にある世界が、極大の空間に広がる宇宙と、瞬時に重ね合わされてしまうような、言うなれば量子論的な同時性。この同時性をいずれも全く破綻なく共存させうることが、池田学の天才性の真骨頂だと思う。”と権威によっかかってしまいました。

Chapter4 ミクロコスモス Microcosmos

図鑑の図像のような博物学的な精密さで動物や昆虫が描かれたもの、あるいはそのペンに加速度がついて暴走したような想像を働かせた幻想的な生物風景といったもの、小さなサイズの紙に描かれた作品です。このコーナーは、他のコーナーに比べると相対的に人ごみは薄くなっていたので、時折、足をとめてゆっくり作品を眺めることが、かろうじてできました。

「コヨーテ」(左図)という作品です。これも細かいです。ほんとに毛の一本一本を描いています。しかし、この細かさは以前にも述べましたが量的であって質的ではない。変な言い方で、何言ってんのか、と思われるかもしれません。分かり難いかもしれませんが、例えば、安藤正子の「貝の火」という作品とくらべてみてください。両方とも狼を横から描いています。両方とも細かいです。とにかく安藤の線、極細の薄く引かれた線の1本1本が繊細で、それらが細密にひかれ絡んだり、揃えて引かれたりと、その線の様相とか、時に躍動的だったり、時にほのかに輪郭が仄かにボカされるのを見てください。それが集約的に見て取れるのが、狼の毛皮の毛のところ。毛の1本1本が、柔らかく細い髪の毛が丁寧に描かれていて、微細で、これだけのものを描くのに、どれほどの労力と時間がかかったのかと思うと、凄絶としか言いようがないのです。失礼な言い方ですが、これを池田の線と比べてみると、池田の線は無造作に、とにかく数をたくさん引いているように見えてしまうのです。安藤は、線のひとつひとつを描いては、サンドペーパーで削ったり様々な処理をして、それこそ1本の線に精魂を傾けて描いているようなので

「コヨーテ」(左図)という作品です。これも細かいです。ほんとに毛の一本一本を描いています。しかし、この細かさは以前にも述べましたが量的であって質的ではない。変な言い方で、何言ってんのか、と思われるかもしれません。分かり難いかもしれませんが、例えば、安藤正子の「貝の火」という作品とくらべてみてください。両方とも狼を横から描いています。両方とも細かいです。とにかく安藤の線、極細の薄く引かれた線の1本1本が繊細で、それらが細密にひかれ絡んだり、揃えて引かれたりと、その線の様相とか、時に躍動的だったり、時にほのかに輪郭が仄かにボカされるのを見てください。それが集約的に見て取れるのが、狼の毛皮の毛のところ。毛の1本1本が、柔らかく細い髪の毛が丁寧に描かれていて、微細で、これだけのものを描くのに、どれほどの労力と時間がかかったのかと思うと、凄絶としか言いようがないのです。失礼な言い方ですが、これを池田の線と比べてみると、池田の線は無造作に、とにかく数をたくさん引いているように見えてしまうのです。安藤は、線のひとつひとつを描いては、サンドペーパーで削ったり様々な処理をして、それこそ1本の線に精魂を傾けて描いているようなので す。それが距離をおいてみると、自然でそういう痕跡が全く見えません。そんな風に描かれた、柔らかな狼の毛皮を見ていると、描かれている題材とか、内容とか、そういうものは、どうでもよくなって、画面に引かれた無数の線が作品をかたちづくっている様を見ることだけに浸っていたい、それこそが快感と感じさせられてしまうほどなのです。そこに目で柔らかな肌触りが、触覚が伝わってくるのです。池田の細密描写には、そういう肌触りが伝わってくることはありません。言ってみれば、安藤は、細かい描写をしている線の一本一本を彫琢し磨き上げていきます。細かく描くことにとどまらず、細かさの質も追求しているのです。池田の場合は線を稠密に引いていますが、安藤のような質の追求には至っていません。それゆえ、池田の作品は細かくて精確なのですが、狼の毛や肌の柔らかな質感とか生き生きとした生命感のようなものは感じられないのです。もとより、池田の作品は、そういうところを追い求めているわけではないので、肌の質感を池田の作品に求めるのは見当違いかもしれません。

す。それが距離をおいてみると、自然でそういう痕跡が全く見えません。そんな風に描かれた、柔らかな狼の毛皮を見ていると、描かれている題材とか、内容とか、そういうものは、どうでもよくなって、画面に引かれた無数の線が作品をかたちづくっている様を見ることだけに浸っていたい、それこそが快感と感じさせられてしまうほどなのです。そこに目で柔らかな肌触りが、触覚が伝わってくるのです。池田の細密描写には、そういう肌触りが伝わってくることはありません。言ってみれば、安藤は、細かい描写をしている線の一本一本を彫琢し磨き上げていきます。細かく描くことにとどまらず、細かさの質も追求しているのです。池田の場合は線を稠密に引いていますが、安藤のような質の追求には至っていません。それゆえ、池田の作品は細かくて精確なのですが、狼の毛や肌の柔らかな質感とか生き生きとした生命感のようなものは感じられないのです。もとより、池田の作品は、そういうところを追い求めているわけではないので、肌の質感を池田の作品に求めるのは見当違いかもしれません。

「グレビーシマウマ」(右図)も正確この上ない。こういう動物や昆虫を正確に細かく描くというのは、池田は好きなのだろうと思います。しかし、それは描くということが好きなのであって、シマウマやコヨーテは描く対象以上のものではない、そう見えます。シマウマやコヨーテが好きで、それを描こうとして細かくなってしまった、というのではないと思います。前のコーナーで福岡伸一の文章を引用して、細部と全体の両方を同時に目配りしてしまうバランス感覚のようなことを述べましたが、それが可能となるためには、描く対象に囚われてしまっては不可能だということでしょうか。池田の描写には対象に対する思い入れ、例えば愛が直接には感じられません。それが、人物画あるいは人の表情とか感情のあらわれといったことを描かないことと関係があるように、私には思えます。

「グレビーシマウマ」(右図)も正確この上ない。こういう動物や昆虫を正確に細かく描くというのは、池田は好きなのだろうと思います。しかし、それは描くということが好きなのであって、シマウマやコヨーテは描く対象以上のものではない、そう見えます。シマウマやコヨーテが好きで、それを描こうとして細かくなってしまった、というのではないと思います。前のコーナーで福岡伸一の文章を引用して、細部と全体の両方を同時に目配りしてしまうバランス感覚のようなことを述べましたが、それが可能となるためには、描く対象に囚われてしまっては不可能だということでしょうか。池田の描写には対象に対する思い入れ、例えば愛が直接には感じられません。それが、人物画あるいは人の表情とか感情のあらわれといったことを描かないことと関係があるように、私には思えます。

「モリオウムシ」(左図)は海中の珊瑚礁があつまって偶然に出来てしまったような、想像力ぶっとびの昆虫ですが、遠くから眺めると、昆虫の精確な描写に見えてしまいます。

こういう小品がたくさん展示されていました。

Chapter5 様々な断片 Various

Fragments

池田の学生時代の習作や道具などの資料ですが、私には興味がありません。

Chapter6 誕生 Rebirth

今回の最大の目玉です。池田の最新作にして、最も大きな作品。テレビのドキュメンタリーで制作風景が紹介され、東日本大震災とその復興というテーマ性もあって、今回の展覧会の話題性の大きな要因ともなった作品です。「誕生」(左図)という日本語のタイトルは英文では「Rebirth」つまり“再生”といった意味合いになっています。この展示に限っては、撮影可能ということで、スマートフォンのカシャカシャというシャッター音が絶え間なくきこえてうるさいほどでした。画像なんか自分で撮らなくても、ネットに捨てるほどころがっているし、大きさとか画像には映しきれない細部などの実物をリアルに肉眼で確かめることでしかできないことをやったらいいのに、と思いました。それは、ある意味で池田の作品の根本的な性格を、図らずも多くの人が意識しないでも、察していたかもしれません。端的に言うと、ベ

今回の最大の目玉です。池田の最新作にして、最も大きな作品。テレビのドキュメンタリーで制作風景が紹介され、東日本大震災とその復興というテーマ性もあって、今回の展覧会の話題性の大きな要因ともなった作品です。「誕生」(左図)という日本語のタイトルは英文では「Rebirth」つまり“再生”といった意味合いになっています。この展示に限っては、撮影可能ということで、スマートフォンのカシャカシャというシャッター音が絶え間なくきこえてうるさいほどでした。画像なんか自分で撮らなくても、ネットに捨てるほどころがっているし、大きさとか画像には映しきれない細部などの実物をリアルに肉眼で確かめることでしかできないことをやったらいいのに、と思いました。それは、ある意味で池田の作品の根本的な性格を、図らずも多くの人が意識しないでも、察していたかもしれません。端的に言うと、ベ ンヤミンが「複製技術時代の芸術」で言っていた芸術作品の現物にしかない“アウラ”があまり感じられない。実物とコピーの差があまり感じられないという点です。それは必ずしも悪い意味ではなくて、それによって、大衆性というのか親しみ易いものとなっていると思います。なによりも、メッセージ性の強いテーマで、画面下半分が津波に遭ってがれきとなった、いわば廃墟の生々しい風景を延々と描いているのですから、作者の強い思い入れが込められて、ややもすると主観的な主張が鼻についてしまってひとりよがりになったり、みているだけで重苦しくなってしまう危険があるのですが、この作品では、むしろ作者のメッセージ性のようなことは感じられないようになって、人々が見やすくするような一種のエンタティメント的なものが考えられて、惨事を突き放したような客観的な視線に結果的になっているということが言えると思います。

ンヤミンが「複製技術時代の芸術」で言っていた芸術作品の現物にしかない“アウラ”があまり感じられない。実物とコピーの差があまり感じられないという点です。それは必ずしも悪い意味ではなくて、それによって、大衆性というのか親しみ易いものとなっていると思います。なによりも、メッセージ性の強いテーマで、画面下半分が津波に遭ってがれきとなった、いわば廃墟の生々しい風景を延々と描いているのですから、作者の強い思い入れが込められて、ややもすると主観的な主張が鼻についてしまってひとりよがりになったり、みているだけで重苦しくなってしまう危険があるのですが、この作品では、むしろ作者のメッセージ性のようなことは感じられないようになって、人々が見やすくするような一種のエンタティメント的なものが考えられて、惨事を突き放したような客観的な視線に結果的になっているということが言えると思います。

池田はインタビューへの返答の中で、震災を知らないアメリカの子どもたちが、瓦礫の風景のひとつひとつに悲壮感を受けることなく、「あ、こんなところにクルマがあったよ」とか「大きなコーヒーカップ(右上図)だ、遊園地かな」といって楽しんでみていたと言っています。子どもたちが、そのようなことを言ったと思われる箇所の画像がありますが、それを見ると、自動車は潰れてひっくり返っていますが、周囲の白い人影は、瓦礫を片づけでいるのか負傷者を助けているのかしているのかもしれませんが、そこで遊んでいるようにも見えなくもありません。そこでは突き放したように描き方がされているからで、この奥の方では畑を耕している、おそらく復興の風景なのでしょうが、それが地続きのようになっていることで、行き詰った悲惨さよりもポジティブに感じというのか、そこから白い人影が戯画的な雰囲気もあることからユーモラスな印象を見る人が感じることができるようになっていると思います。

さて、画面を鳥瞰的に見ていくと(何しろ3×4mという大画面で、画面の中は細かいものがびっしりと描きこまれているので、全体をひと言で言い表すことは不可能だと思います。)下の方が大波と、それに侵されて瓦礫となった風景(左下図)が延々と描かれていて、色調は土色や灰色です。それが上方に行くにつれて緑が加わって、増えてきます。それに沿うように畑や再建といった復興を感じさせる部分が混じってきます。ちょうど画面中央のあたりに白い線が見えますが、吊り橋をラクダのキャラバンが渡っているというような光景で、そこから上は花咲く風景、おそらくは復興への祈りということなのでしょうが、つまり、下から上にいくに従って、悲惨さから復興の希望へという流れを見ることはできると思います。

とはいえ、そんな単純なものであれば、こんな大画面にする必要はないはすなので、一様であるはずはなく、試行錯誤の中で迂回や逡巡といった、さまざまな営みや希望と失望を行ったり来たりする個々の人々の行動を想像させるような象徴が散りばめられています。たとえば、画面の上半分を明るくさせている満開の花々をよく見てみると、植物の花そのものを描いているわけではないのです。すべて偽物の花なのです。例えば、ピンクの風車だったり、ピンクのスクリュー(左図)だったり、花みたいだけどじつはピンクに塗った瓦礫だったり。あるいはまた、はなびらがテント(右図)だったり、しかも、そのテントの中には人々の生活が小さく描かれていて、新しい生命の誕生があったりする。あるいは、人の手がはなびら(右下図)になって、新しい生命を優しく包み込んでいる。ここには、全体としては悲惨であるなかでも、それだからこそ、個々の人々の生活の中には喜びがあったり希望が生まれていたりする。その逆だってある。池田はそのひとひとつを拾い上げるようにして描くようです。しかも、その個々の生活は、その人のもので、それに寄り添ってしまうと全体が見えなくなるので、全体と個々を等価にするように、それぞれを池田は距離をおいて突き放すように描いています。そのために、戯画的な、風刺の混じったような象徴的な描き方をしています。それだからこそ、画面全体にはじめじめしていない、カラっと乾いたような明るさがあって、個々の部分は別にして重苦しくなっていないと思います。それだからこそ、震災を経験していなかったり、知らない人でも、そういう直接的なメッセージとは別に、画面を見て楽しむことができるようになっていると思います。

とはいえ、そんな単純なものであれば、こんな大画面にする必要はないはすなので、一様であるはずはなく、試行錯誤の中で迂回や逡巡といった、さまざまな営みや希望と失望を行ったり来たりする個々の人々の行動を想像させるような象徴が散りばめられています。たとえば、画面の上半分を明るくさせている満開の花々をよく見てみると、植物の花そのものを描いているわけではないのです。すべて偽物の花なのです。例えば、ピンクの風車だったり、ピンクのスクリュー(左図)だったり、花みたいだけどじつはピンクに塗った瓦礫だったり。あるいはまた、はなびらがテント(右図)だったり、しかも、そのテントの中には人々の生活が小さく描かれていて、新しい生命の誕生があったりする。あるいは、人の手がはなびら(右下図)になって、新しい生命を優しく包み込んでいる。ここには、全体としては悲惨であるなかでも、それだからこそ、個々の人々の生活の中には喜びがあったり希望が生まれていたりする。その逆だってある。池田はそのひとひとつを拾い上げるようにして描くようです。しかも、その個々の生活は、その人のもので、それに寄り添ってしまうと全体が見えなくなるので、全体と個々を等価にするように、それぞれを池田は距離をおいて突き放すように描いています。そのために、戯画的な、風刺の混じったような象徴的な描き方をしています。それだからこそ、画面全体にはじめじめしていない、カラっと乾いたような明るさがあって、個々の部分は別にして重苦しくなっていないと思います。それだからこそ、震災を経験していなかったり、知らない人でも、そういう直接的なメッセージとは別に、画面を見て楽しむことができるようになっていると思います。

また、この画面の中では、星が瞬く夜もあれば昼間もある、というとことであらゆる時間が一緒くたにあります。また、画面に統一した視線はなく、各部分に視線は分散しています。ここには、特定の時間とか空間があるわけではなく、ごった煮のように同居しています。したがって、一つのときが特定できて、そこから次のときに移るということは想像できないので、動きということがありません。無時間的であるということは、すべての時間があるということで、動く必要がないということになります。だから、画面には動きがなくて止まっています。それだからでしょうか、これだけ色々なことが描きこまれているのに、不思議と静寂さが漂っています。したがって、人々の生々しい肉体といったものはなくて、遠くから、そうものが届かないところで眺めているというものです。それは、かりに震災であったとして、その渦中にはいないということです。た

また、この画面の中では、星が瞬く夜もあれば昼間もある、というとことであらゆる時間が一緒くたにあります。また、画面に統一した視線はなく、各部分に視線は分散しています。ここには、特定の時間とか空間があるわけではなく、ごった煮のように同居しています。したがって、一つのときが特定できて、そこから次のときに移るということは想像できないので、動きということがありません。無時間的であるということは、すべての時間があるということで、動く必要がないということになります。だから、画面には動きがなくて止まっています。それだからでしょうか、これだけ色々なことが描きこまれているのに、不思議と静寂さが漂っています。したがって、人々の生々しい肉体といったものはなくて、遠くから、そうものが届かないところで眺めているというものです。それは、かりに震災であったとして、その渦中にはいないということです。た くさんの視点で描かれていますが、その渦中という視点は、ここではないのです。それは、映画「シンドラーのリスト」の場面で、水晶の夜のユダヤ人迫害のシーンで、その残酷な様子をシンドラーはユダヤ人のゲットーを町外れ高い丘にいて馬上から黙って見下ろしている場面があります。それは、シンドラーが、その愚行に関わってはいないのですが、そこで彼は神のように見下ろしているのです。それは、この映画全体の胡散臭さを象徴している場面ではあるのですが、そこにシンドラーという人物(あるいは映画を制作している作者の)の隠れた傲慢さが監督の意図を超えて分かってしまうものとなっています。「誕生」に話を戻しましょう。無時間的であらゆる視点がいっしょくたに、一見無秩序のように同居している、そういう中で作者の池田はどこにいるのでしょうか。それは、水晶の夜の惨事を遥か遠く、当時たちには分からないところ、で黙って見下ろしているように、画面には現れていないところにいる。それは、そういう画面という枠組みをつくったという、いわば世界を創った神のようなとろです。しかも、この作品を見る者は、画面を超えることはほとんどないものとなっていると思います。例えば、画面に描かれている細部にいろいろな発見があると思いますが、あくまでも見つけるところまでで、それは、作者が隠したものとか、そういうものです。そこで作者の意図を超えたあらたな世界を見つけるとか、まったく異質な解釈や意味づけを許す余地はないのではないかということなのです。それはまた、作品を見る人は、何が描かれているのかということを見るのですが、いかに描かれているのかということには、この作品では見ようとすることはほとんどないのだろうと思います。つまり、表現から想像のイメージがひろがっていくということはないのです。

くさんの視点で描かれていますが、その渦中という視点は、ここではないのです。それは、映画「シンドラーのリスト」の場面で、水晶の夜のユダヤ人迫害のシーンで、その残酷な様子をシンドラーはユダヤ人のゲットーを町外れ高い丘にいて馬上から黙って見下ろしている場面があります。それは、シンドラーが、その愚行に関わってはいないのですが、そこで彼は神のように見下ろしているのです。それは、この映画全体の胡散臭さを象徴している場面ではあるのですが、そこにシンドラーという人物(あるいは映画を制作している作者の)の隠れた傲慢さが監督の意図を超えて分かってしまうものとなっています。「誕生」に話を戻しましょう。無時間的であらゆる視点がいっしょくたに、一見無秩序のように同居している、そういう中で作者の池田はどこにいるのでしょうか。それは、水晶の夜の惨事を遥か遠く、当時たちには分からないところ、で黙って見下ろしているように、画面には現れていないところにいる。それは、そういう画面という枠組みをつくったという、いわば世界を創った神のようなとろです。しかも、この作品を見る者は、画面を超えることはほとんどないものとなっていると思います。例えば、画面に描かれている細部にいろいろな発見があると思いますが、あくまでも見つけるところまでで、それは、作者が隠したものとか、そういうものです。そこで作者の意図を超えたあらたな世界を見つけるとか、まったく異質な解釈や意味づけを許す余地はないのではないかということなのです。それはまた、作品を見る人は、何が描かれているのかということを見るのですが、いかに描かれているのかということには、この作品では見ようとすることはほとんどないのだろうと思います。つまり、表現から想像のイメージがひろがっていくということはないのです。

そういう点もまた、集中的に「誕生」に表われていると思います。そういう意味で、池田という作家の要素が、現時点ではもっともよく表われている作品が、この「誕生」ではないかと思います。願わくば、人ごみにせっつかれることなく、ゆっくりと細部を愉しみながら眺めてみたいと思いました。

返ってくる。そのさまが、画面左上の天守閣から竜巻が吹き出し、城を取り巻こうとしている光景が描かれています。悲惨な未来の暗示とも見えます。さらに画面を細かく見てみると、侍が戦う光景を白抜きで随所に描かれているのが分かります。侍たちが敵味方に分かれ、刀や槍を振りかざして戦っているのもあれば、糸巻き機を使って屋根から降りてくる侍もいる。小山

返ってくる。そのさまが、画面左上の天守閣から竜巻が吹き出し、城を取り巻こうとしている光景が描かれています。悲惨な未来の暗示とも見えます。さらに画面を細かく見てみると、侍が戦う光景を白抜きで随所に描かれているのが分かります。侍たちが敵味方に分かれ、刀や槍を振りかざして戦っているのもあれば、糸巻き機を使って屋根から降りてくる侍もいる。小山