�Q�O�P�X�N�R���P�S���i�j���c�s�����۔ʼn���p��

���c�s�����۔ʼn���p�ق́A���̐����H������O�ꂽ�Ƃ���ɂ����āA�������w��������Ƌ}���z�̍������Ă����̂ŁA�����I�ɂ͋߂��̂�����ǁA�����������Ƃ͏��Ȃ��B���傤�ǁA�o���A��ʼnH�c��`�ɍ~�藧�����̂ŁA���͂���������ǁA���l�܂��Œ��c�ɂ�邱�Ƃ��ł��邱�ƂƁA�W����|�X�^�[�̉摜�����ċ����������Ă����̂ŁA�������Ċ���Ă݂邱�Ƃɂ����B�x�O�̔��p�ق̕����̒��ԂƂ����āA���َ҂͂��̍�Ƃ̈��D�҂����Ԃɗ]�T�̂��鍂��҂Ǝv����l���ڂɂ����x�A�v�����ȏ�ɐl���͂������A����ɂ��Ă��s�S�̔��p�ق̐l�C�̓W����ɔ�ׂ�ׂ����Ȃ��B�o���̔��ŁA�W���͂�ۂ��Ƃ͂ł��Ȃ���������ǁA�������������͋C�ŐÂ��ɉ߂������Ƃ��ł��A����͍�i�̕��͋C�ɉ������̂������Ǝv���B

���c�s�����۔ʼn���p�ق́A���̐����H������O�ꂽ�Ƃ���ɂ����āA�������w��������Ƌ}���z�̍������Ă����̂ŁA�����I�ɂ͋߂��̂�����ǁA�����������Ƃ͏��Ȃ��B���傤�ǁA�o���A��ʼnH�c��`�ɍ~�藧�����̂ŁA���͂���������ǁA���l�܂��Œ��c�ɂ�邱�Ƃ��ł��邱�ƂƁA�W����|�X�^�[�̉摜�����ċ����������Ă����̂ŁA�������Ċ���Ă݂邱�Ƃɂ����B�x�O�̔��p�ق̕����̒��ԂƂ����āA���َ҂͂��̍�Ƃ̈��D�҂����Ԃɗ]�T�̂��鍂��҂Ǝv����l���ڂɂ����x�A�v�����ȏ�ɐl���͂������A����ɂ��Ă��s�S�̔��p�ق̐l�C�̓W����ɔ�ׂ�ׂ����Ȃ��B�o���̔��ŁA�W���͂�ۂ��Ƃ͂ł��Ȃ���������ǁA�������������͋C�ŐÂ��ɉ߂������Ƃ��ł��A����͍�i�̕��͋C�ɉ������̂������Ǝv���B

���āA���́A���J�쌉�Ƃ�����Ƃ̂��Ƃ͂悭�m��Ȃ��̂ŁA���̓W����̎�Î҂����������p���܂��B�g�p���őn�슈�����ĕ]�������ʼn�ƁA���J�쌉�i�P�W�X�P�`�P�X�W�O�j�̍�i���P�Q�Q�_��W�����A���̐��_�I�\�����E���čl���܂��B�܂����J�삪�h���������h����A�t�����X�Ō𗬂̂�������Ƃ�̍�i�S�T�_��W�����邱�ƂŁA���J��̑n�슈���̔w�i��T���i�̓�������e���オ�点�܂��B���J��͂P�X�P�O�N�㔼�ɔʼn�ƂƂ��đn�슈�����J�n�A�P�X�P�W�N�ɓ��{�������ăt�����X�֓n���Ĉȗ��p�������_�Ɋ������܂����B�T�����E�h�[�g���k��t�����X��ƁE�ʼn�Ƌ���ɏ������ăp���̉�d�ō����]�����ꂽ�ق��A�t�����X�����M�͂����^�����ȂǁA�|�p�ƂƂ��Ă̌��т����������Ă��܂��B���݂́A���{�ł��ʼn�j�カ��߂ďd�v�ȍ�ƂƂ��Ĉʒu�Â����Ă��܂��B���c�s�����۔ʼn���p�ق͊J�ق܂��Ȃ��P�X�W�W�N�ɁA�t�����X����̑�\��𑽐��܂��J�쌉�̓��ʼn���V�O�_�������A���̌���T�O�_�ȏ��i����������@��Ɍb�܂�Ă��܂����B����ɂ���āA���ݒ��J�쌉��i�́A���ʂƂ��ɓ��ق̏d�v�ȃR���N�V�����̂ЂƂƂȂ��Ă��܂��B�{�W����͂��������i��W�����A���̔ʼn�Ɩڎw�����\�����E��T����̂ł��B���̐��_���L���ȍ�i�́A���̊C�ɐg���䂾�˂錻��l�̎v�l�̂������₤�ɂ��Ȃ�ł��傤�B�h

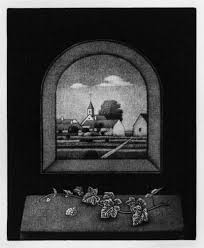

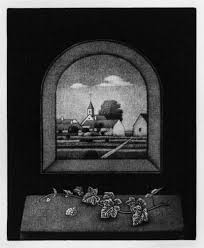

���̓W����̃p���t���b�g�Ɏg���Ă��钷�J����u���@�Õ���v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�U�X�N�̍�i�́A�����̉�ʂ��甒�������яオ��悤�ȐÕ��͏Ƃ炵�o����Ă���悤�Ȗ��邢���P�ɕ�܂�Ă���悤�ȂƂ���́A�X�y�C����o���b�N���{�f�R���ƌĂ��_���`�I�ȐÕ���̕��͋C���Y���Ă��܂����A�����̖����Ƃ͕ʂ̘_���ʼn����Ӗ����肰�Ɋw�I�ɔz��Ă���͖̂k�����l�T���X���f�B�[���[�Ƃ��ߑ���V�������A���X���Ƃ�������B���ꂪ�A���Ƃ������Ȃ��Â����ɕ�܂�Ă���B����������ۂ���́A���̎�Î҂������͐G����Ă��܂��A�������J��̍�i�ɋ������������̂́A�Â����Ƃ����Ă��A���{�I�ȁg�̂ю�сh�Ƃَ͈��Ȑ_���`�I�Ƃ��h�i�Ƃ����������̂ɋ߂���ۂ���ł��B�����������_�ŁA���ꂩ���i�����Ă��������Ǝv���܂��B

���̓W����̃p���t���b�g�Ɏg���Ă��钷�J����u���@�Õ���v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�U�X�N�̍�i�́A�����̉�ʂ��甒�������яオ��悤�ȐÕ��͏Ƃ炵�o����Ă���悤�Ȗ��邢���P�ɕ�܂�Ă���悤�ȂƂ���́A�X�y�C����o���b�N���{�f�R���ƌĂ��_���`�I�ȐÕ���̕��͋C���Y���Ă��܂����A�����̖����Ƃ͕ʂ̘_���ʼn����Ӗ����肰�Ɋw�I�ɔz��Ă���͖̂k�����l�T���X���f�B�[���[�Ƃ��ߑ���V�������A���X���Ƃ�������B���ꂪ�A���Ƃ������Ȃ��Â����ɕ�܂�Ă���B����������ۂ���́A���̎�Î҂������͐G����Ă��܂��A�������J��̍�i�ɋ������������̂́A�Â����Ƃ����Ă��A���{�I�ȁg�̂ю�сh�Ƃَ͈��Ȑ_���`�I�Ƃ��h�i�Ƃ����������̂ɋ߂���ۂ���ł��B�����������_�ŁA���ꂩ���i�����Ă��������Ǝv���܂��B

�Ȃ��A���̓W����ł͓W����i�̈ꗗ�\���P�Ȃ郊�X�g�ł͂Ȃ��A�W����ł̐������i�摜�������������q�ŁA�܂�œW����J�^���O�̊ȈՔł̂悤�ɂȂ��Ă�����̂ł����B����͑f���炵���B

����ł͍�i�����Ă������Ƃɂ��܂��傤�B

�T.���{����@�ʼn�Ƃցi�P�X�P�R�`�P�X�P�W�j

���J�삪��Ƃ��u���A�����̑n��ʼn�ɋ����������܂����A����͖ؔʼn�ŁA��̔ނ̍�i�Ƃ͈�ۂ��قȂ���̂ł��B�������A���l�̓����ԔV��̃J�b�g�𐧍삵�Ă����Ƃ����܂�����A�^���I�E�_���`�I�ȌX���ɐe�ߐ��������Ă������Ƃ�������܂��B���̍��̍�i�́A�����ł�����悤�Ȃ��̂͂���܂���B

�U.�n���@�\���̖͍�����m���ցi�P�X�P�X�`�P�X�S�P�j

���J��͑�ꎟ���E���̏I���Ɠ����Ƀt�����X�ɓn��܂��B�Ȍ�A��x���A�����邱�ƂȂ��A�p���𒆐S�ɁA�t�����X�œ��ʼn�ƂƂ��Ċ������������ł��B�Ƃ��ɁA�P�X�Q�Q�N����ɁA�ÓT�I���ʼn�Z�@�ł��郁�]�`���g���������n�߁A�����p��Ă����Z�@���������Ƃ����܂��B�����E�����܂����A���̂��Ƃɂ��ď����G��Ă݂����Ǝv���܂��B�Ƃ����̂��A���̔��p�ق̏�ݓW���Ŕʼn�̋Z�@�ɂ��Đ����������āA���ꂪ�A���̓W�����݂�̂ɂƂĂ��𗧂�������ł��B���]�`���g�̃��](MEZZO)�́u���v�A�`���g(tinto)�́u�F���v�̂��ƂŁA���������킹�Ĕ����q�̔ʼn�Ƃ����Ӗ��������Ă����Ƃ����܂��B���̋Z�@�́A�I�����_�ɂ����h�C�c�l���[�h���B�q�E�t�H���E�W�[�Q�����������A���]�`���g�ɂ��ŏ��̍�i�u���݂̕�̏ё��v(�P�U�S�Q)�i���}�j�𐧍삵���Ƃ����܂��B���̋Z�@�̓��[���b�p�e�n�ɓ`�����܂������A�C�M���X�l�ɍD�܂ꂽ���Ƃ���A�P�W�`�X���I�̃C�M���X�ł́A�ё������ʉ�̕����ʼn�̂��߂̋Z�@�Ƃ��đ嗬�s���������ł��B���̋Z�@�́A�₪�Ďʐ^�Z�p�̔����ɂ�莟��ɐ������A�܂������Y���ꂽ�Z�@�ƂȂ��Ă��܂����B����ɒ��ڂ����̂��A���J�쌉�������B���ہA�ǂ̂悤�ȋZ�@�Ȃ̂��Ƃ����ƁA�܂��A�ɂ₩�ȉ~�ʏ�̐�[�ɋ��`�̔��ׂȐn��������]�`���g���L�̃x���\�[�Ƃ����H��ɂ��Ăč��E�ɗh�蓮�����Ȃ���i�߁A�ł̑S�ʂɖ����̓_��

���J��͑�ꎟ���E���̏I���Ɠ����Ƀt�����X�ɓn��܂��B�Ȍ�A��x���A�����邱�ƂȂ��A�p���𒆐S�ɁA�t�����X�œ��ʼn�ƂƂ��Ċ������������ł��B�Ƃ��ɁA�P�X�Q�Q�N����ɁA�ÓT�I���ʼn�Z�@�ł��郁�]�`���g���������n�߁A�����p��Ă����Z�@���������Ƃ����܂��B�����E�����܂����A���̂��Ƃɂ��ď����G��Ă݂����Ǝv���܂��B�Ƃ����̂��A���̔��p�ق̏�ݓW���Ŕʼn�̋Z�@�ɂ��Đ����������āA���ꂪ�A���̓W�����݂�̂ɂƂĂ��𗧂�������ł��B���]�`���g�̃��](MEZZO)�́u���v�A�`���g(tinto)�́u�F���v�̂��ƂŁA���������킹�Ĕ����q�̔ʼn�Ƃ����Ӗ��������Ă����Ƃ����܂��B���̋Z�@�́A�I�����_�ɂ����h�C�c�l���[�h���B�q�E�t�H���E�W�[�Q�����������A���]�`���g�ɂ��ŏ��̍�i�u���݂̕�̏ё��v(�P�U�S�Q)�i���}�j�𐧍삵���Ƃ����܂��B���̋Z�@�̓��[���b�p�e�n�ɓ`�����܂������A�C�M���X�l�ɍD�܂ꂽ���Ƃ���A�P�W�`�X���I�̃C�M���X�ł́A�ё������ʉ�̕����ʼn�̂��߂̋Z�@�Ƃ��đ嗬�s���������ł��B���̋Z�@�́A�₪�Ďʐ^�Z�p�̔����ɂ�莟��ɐ������A�܂������Y���ꂽ�Z�@�ƂȂ��Ă��܂����B����ɒ��ڂ����̂��A���J�쌉�������B���ہA�ǂ̂悤�ȋZ�@�Ȃ̂��Ƃ����ƁA�܂��A�ɂ₩�ȉ~�ʏ�̐�[�ɋ��`�̔��ׂȐn��������]�`���g���L�̃x���\�[�Ƃ����H��ɂ��Ăč��E�ɗh�蓮�����Ȃ���i�߁A�ł̑S�ʂɖ����̓_�� �����Ă䂫�܂��B�c���߂ɕ�����ς��ē��̋P����������܂œ_�����d�ˁA�����̏����ȓ_�̂�������ŕ��������܂��B�����̍�Ƃ͖ڗ��ĂƌĂ�Ă��܂����A�r�����Ȃ��J�͂ƔE�ς�K�v�Ƃ����ƂƂ������Ƃł��B���̖ڗ��Ă��{�����łɃC���N���߂ė]���ȃC���N��@�����A���̔Ŗʂɐ��Ŏ����ď_�炩�������ʼn掆���d�˂āA�ʼn�v���X�@�ɂ���Ĉ��͂�������A�r���[�h�̂悤�Ȑ[������������������F�̖ʂ��������邱�ƂɂȂ�A�X�N���[�o�[��o�j�V���[�Ƃ����H����g���ĔŖʂ̉����₳����������������A�����Ԃ����肷��A�����ɂ̓C���N���Ƃǂ܂炸�A���̉����ɂ�荕����D�F����ɔ��܂ł̔������~���L���\�킷���Ƃ��ł��A�[�݂̂��鍕�Ɣ������~���̔������������]�`���g��i�����܂�邱�ƂɂȂ�܂��B

�����Ă䂫�܂��B�c���߂ɕ�����ς��ē��̋P����������܂œ_�����d�ˁA�����̏����ȓ_�̂�������ŕ��������܂��B�����̍�Ƃ͖ڗ��ĂƌĂ�Ă��܂����A�r�����Ȃ��J�͂ƔE�ς�K�v�Ƃ����ƂƂ������Ƃł��B���̖ڗ��Ă��{�����łɃC���N���߂ė]���ȃC���N��@�����A���̔Ŗʂɐ��Ŏ����ď_�炩�������ʼn掆���d�˂āA�ʼn�v���X�@�ɂ���Ĉ��͂�������A�r���[�h�̂悤�Ȑ[������������������F�̖ʂ��������邱�ƂɂȂ�A�X�N���[�o�[��o�j�V���[�Ƃ����H����g���ĔŖʂ̉����₳����������������A�����Ԃ����肷��A�����ɂ̓C���N���Ƃǂ܂炸�A���̉����ɂ�荕����D�F����ɔ��܂ł̔������~���L���\�킷���Ƃ��ł��A�[�݂̂��鍕�Ɣ������~���̔������������]�`���g��i�����܂�邱�ƂɂȂ�܂��B

�u�앧�Ñ��i���[�A���E�T���g�D�[�j�v�i�E��}�j�Ƃ����P�X�Q�T�N�̃��]�`���g�̋Z�@�������������̍�i�ł��B���炩���߃x���\�[�̐n��Ŗʂɂ��ĂĎ�O�Ɉ����Ĉ�x�� ���{�̕��s���ɍ��݁A������c���߂ɉ�����d�˂ă��]�`���g�̑f�n������A�Â����镔���̓x���\�[�ɂ��ח��_�ڗ��Ă��d�ˁA���邭���镔���̓X�N���[�o�[�ƃo�j�V���[�ō�薁���Ă���ƁA����́A���Ƃ��Ƃ̃��]�`���g�̍ה��ȓ_���ʼn��n�����݂̂Ƃ����̂Ƃ͈Ⴄ�A���J��Ǝ��̃}�j�G�[���E�m���[���i���̋Z�@�j�ƌĂꂽ���@�������ł��B���̌��ʁA�c���߂ɉs�������ꂽ�����̐��������z�n�̐D��ڂ̂悤�ɉ�ʑS�̂��A���̌������ɕ��i�����邭�����Č�����悤�ȉ�ʂ����o����Ă��܂��B��̏ё��̃��]�`���g�ɔ�ׂāA���Ɣ��̒��Ԃ̃O���f�[�V���������ʂŁA���̊K�͂����肵�Ă��܂��B�u�̏�Ɍ����������L���r�X���̂悤�ɒ��ۉ�����w�I�Ȏl�p��O�p�̕��̂�����ł���Ƃ������_���ȍ\�����A�܂�Œ����̕��i�̂悤�ȌÐF��тт���捂Ȍ��z�Ɍ����Ă���̂ł��B�Ⴆ�A�G����O���R�̕`�����g���h�̂悤�ȏ@������тт����i��z�킹��̂ł��B

���{�̕��s���ɍ��݁A������c���߂ɉ�����d�˂ă��]�`���g�̑f�n������A�Â����镔���̓x���\�[�ɂ��ח��_�ڗ��Ă��d�ˁA���邭���镔���̓X�N���[�o�[�ƃo�j�V���[�ō�薁���Ă���ƁA����́A���Ƃ��Ƃ̃��]�`���g�̍ה��ȓ_���ʼn��n�����݂̂Ƃ����̂Ƃ͈Ⴄ�A���J��Ǝ��̃}�j�G�[���E�m���[���i���̋Z�@�j�ƌĂꂽ���@�������ł��B���̌��ʁA�c���߂ɉs�������ꂽ�����̐��������z�n�̐D��ڂ̂悤�ɉ�ʑS�̂��A���̌������ɕ��i�����邭�����Č�����悤�ȉ�ʂ����o����Ă��܂��B��̏ё��̃��]�`���g�ɔ�ׂāA���Ɣ��̒��Ԃ̃O���f�[�V���������ʂŁA���̊K�͂����肵�Ă��܂��B�u�̏�Ɍ����������L���r�X���̂悤�ɒ��ۉ�����w�I�Ȏl�p��O�p�̕��̂�����ł���Ƃ������_���ȍ\�����A�܂�Œ����̕��i�̂悤�ȌÐF��тт���捂Ȍ��z�Ɍ����Ă���̂ł��B�Ⴆ�A�G����O���R�̕`�����g���h�̂悤�ȏ@������тт����i��z�킹��̂ł��B

�P�X�R�P�N�̃��]�`���g��i�u�I�[�o�[�j�����i�v�i����}�j�ł́A�����ɂ��ԖڂƂƂ��ɁA�x���\�[��h�炵�i�߂��Ƃ��ɂł���x���\�[�̊p�̏��̐Ղ��c�Ɋ������ł��邱�Ƃ���A�x���\�[�ɂ������ڗ��Ă��d�˂Ă��邱�Ƃ��悭�킩��B�Ȃ��A�ނ̓��]�`���g�Ƃ����̂͐�Ƀx���\�[�������g�������̂ł���A���������g�������̕��@�́A�}�j�G�[���E�m���[���i���̋Z�@�j�ł���Ƃ��Ă���B

�P�X�R�P�N�̃��]�`���g��i�u�I�[�o�[�j�����i�v�i����}�j�ł́A�����ɂ��ԖڂƂƂ��ɁA�x���\�[��h�炵�i�߂��Ƃ��ɂł���x���\�[�̊p�̏��̐Ղ��c�Ɋ������ł��邱�Ƃ���A�x���\�[�ɂ������ڗ��Ă��d�˂Ă��邱�Ƃ��悭�킩��B�Ȃ��A�ނ̓��]�`���g�Ƃ����̂͐�Ƀx���\�[�������g�������̂ł���A���������g�������̕��@�́A�}�j�G�[���E�m���[���i���̋Z�@�j�ł���Ƃ��Ă���B

���ꂪ�����悤�ȕ��i��`�����u�}���L�V�����k�̑��i���s���l�[�̑��j�v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�R�U�N�̃h���C�|�C���g�̋Z�@�Ő��삳�ꂽ��i�́A�j�[�h�����ׂ������������������ɂ���Ď���̗t�̈ꖇ�ꖇ�܂ŒO�O�ɕ`����A���]�`���g�̍�i�Ƃ͑ΏƓI�ɉe�����Ȃ��̂́A�}�j���G����m���[���i���̋Z�@�j�ɑ��Ĕ�����ʂŕ��i��`���Ă��܂��B���҂���ׂČ��Ă���ƁA�܂�Ŕ����̕��i�Ɛ^�钆�̕��i��ΏƂ��Č��Ă���悤�ł��B��������ƁA�`�̌������Ƃ������Ƃ��A������������Ă���B����𒆊Ԃł͂Ȃ��āA���҂�ʁX�ɕ`�����Ƃ���ɒ��J��Ƃ�����Ƃ̓���������̂�������܂���B

���i��ȊO�ł́A�������͂��܂��ۂ��c���Ă��܂��A�Õ���͕��i��ɂ܂���������ۂ��c���Ă���܂����B�u��̃A�l���l�v�i���}�j�Ƃ����P�X�R�S�N�̃A�N�A�`���g�̋Z�@�Ő��삳�ꂽ��i�ł��B���[�X�����̂܂ܓ��Ɉڂ����悤�ȍ�i�ł��B�����n�Ƀ��[�X�����������яオ��s�v�c�ȍ�i�ŁA����́A�h�I�܂�h�������[�X���ϓ��̈��͂œ��ɉ������ĂĖh�I�܂ʂɕt����������ŁA�����̕������܂��ĉߔM�蒅���A����ɕ��I������ŗ��Ƃ��āA�֊s���������ŕ`���N�����Ƃ����Ǝ��̋Z�@�ʼn\�ɂȂ������̂��Ɛ�������Ă��܂����B���̂悤�ɕ`��������ʂ́A�㉺���ނ̃��[�X���A�ǂ̃J�[�e���Ɗ��̏�̃e�[�u���N���X�̂悤�Ɏ�����Ă��܂��B����͂悭����ƁA��̃��[�X�ɂ���ċ��ꂽ���ԕ����́A�e�[�u���̂悤�ɂ������܂����A�ڂ���ƍ��ꂽ���[�X��̂��̂Ƃ��ĔF�����邱�Ƃ��ł��܂��B�����Ē����ɂ͂قډ��ߖ@�I�ɕ`���ꂽ�؎q�̃R�b�v�ɑ}���ꂽ�A�l���l����{���݂��Ă��܂��B�Ƃ���ŁA���̍�i�ɂ�����\���𑽎��_�I�i�L���r�X���I�j�ƔF������ϓ_������Ƃ����܂����A���̂悤�ȑ����_�I�ȑ��`�ɑ���m��́A�Q�O���I�̑��`�̔F���̑�\�I�Ȃ��̂̈�ŁA�Q�O���I�̂R�O�N��͂��̉e�����ɂ��������Ƃ�����������A���̔F���͂���Ӗ����R�Ƃ����܂��B�ł́A���̑����_�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��B�Q�̃��[�X�̕����́A���̂܂܃v�����g���Ă���̂������_�����ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��̂ʼn��ߖ@�I�ł͂���܂���

���i��ȊO�ł́A�������͂��܂��ۂ��c���Ă��܂��A�Õ���͕��i��ɂ܂���������ۂ��c���Ă���܂����B�u��̃A�l���l�v�i���}�j�Ƃ����P�X�R�S�N�̃A�N�A�`���g�̋Z�@�Ő��삳�ꂽ��i�ł��B���[�X�����̂܂ܓ��Ɉڂ����悤�ȍ�i�ł��B�����n�Ƀ��[�X�����������яオ��s�v�c�ȍ�i�ŁA����́A�h�I�܂�h�������[�X���ϓ��̈��͂œ��ɉ������ĂĖh�I�܂ʂɕt����������ŁA�����̕������܂��ĉߔM�蒅���A����ɕ��I������ŗ��Ƃ��āA�֊s���������ŕ`���N�����Ƃ����Ǝ��̋Z�@�ʼn\�ɂȂ������̂��Ɛ�������Ă��܂����B���̂悤�ɕ`��������ʂ́A�㉺���ނ̃��[�X���A�ǂ̃J�[�e���Ɗ��̏�̃e�[�u���N���X�̂悤�Ɏ�����Ă��܂��B����͂悭����ƁA��̃��[�X�ɂ���ċ��ꂽ���ԕ����́A�e�[�u���̂悤�ɂ������܂����A�ڂ���ƍ��ꂽ���[�X��̂��̂Ƃ��ĔF�����邱�Ƃ��ł��܂��B�����Ē����ɂ͂قډ��ߖ@�I�ɕ`���ꂽ�؎q�̃R�b�v�ɑ}���ꂽ�A�l���l����{���݂��Ă��܂��B�Ƃ���ŁA���̍�i�ɂ�����\���𑽎��_�I�i�L���r�X���I�j�ƔF������ϓ_������Ƃ����܂����A���̂悤�ȑ����_�I�ȑ��`�ɑ���m��́A�Q�O���I�̑��`�̔F���̑�\�I�Ȃ��̂̈�ŁA�Q�O���I�̂R�O�N��͂��̉e�����ɂ��������Ƃ�����������A���̔F���͂���Ӗ����R�Ƃ����܂��B�ł́A���̑����_�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��B�Q�̃��[�X�̕����́A���̂܂܃v�����g���Ă���̂������_�����ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��̂ʼn��ߖ@�I�ł͂���܂��� ���A���̎p���قڐ������Č����Ă���_�ŁA����߂ĉ������_���猩��ꂽ���݂Ƃ������Ƃ��ł��܂��B�����ƁA�����ɐ藧�����J�[�e��������[�X�ɂ͕��s�Ȏ������l������̂ɑ��āA�e�[�u����̃��[�X�͓��R���ՓI�������l������Ă��܂��B����ɑ��āA��i�̒����ɒu�����؎q�̃R�b�v�̓K���X�̔��˂��l�����Ă��āA���ɔ����Ȏ�����v������Ă��܂��B����͕��s�ɓ����Ȃ���㉺���鎋���ŁA���[�X�ɑ��鐳�����������Ƃ͑����ӎ����قȂ���̂ł��B�K���X�̐؎q�S�̂̌`���炷��ƁA�����͂�������猩���������̂ł����āA�؎q���ǂ�Ȍ`�����Ă��邩�͔F���ł���悤�ɂȂ��Ă��邪�A�ׂ�������Ɩ��Ȃ��ƂɁA�����Ƒ�̊W�͈�_�����̔F������͘c��ł���A���̊�̒��ŋ�Ԃ��ω����Ă��܂��B����̓J�[�e���ƃe�[�u���N���X�ɑΉ����������̕ω��Ƃ������܂��B����ɉԂ������܂��B�ЂƂ��Ԃ͂܂�����������猩�����J�̏ŁA�����ЂƂ̉Ԃ͉Ԃт�͗����Ă͂��Ȃ��������͂Ȃ��A�Ԃ͉��������āA�^������`����Ă��܂��B���̑ΏƂ̖����ЂƂ̌����ł����A����ɉ����Ē��ڂ����̂͌s�̕\���ł��B��{�̃A�l���l�̌s�́A���R�ł���؎q�̊O�̋�Ԃ���A�؎q�̒��̐��ɐZ���Ă��āA���܂��\������A����ɉ����đ�_�ɃJ�b�g���ꂽ�؎q�̖ʂɂ���Ă���ɘc��ł���Ƃ������܂��B���̐��Ɛ؎q�̒f�ʂ̓�d�ɘc��Ԃ��A�F�����ۂ���͂����Ԃ��`�ɂ��Ă���̂ł����A����͂��������A���R�`�ʂł����Ȃ��Ă���悤�Ɋ�������A�悤�ɕ`����Ă��܂��B���̍�i�S�̂��l����ƁA���̋�ԏ����͑����_�I�ł����āA���̃A�l���l�̉Ԃ��s�������_�I�ɔF������A�g��

���A���̎p���قڐ������Č����Ă���_�ŁA����߂ĉ������_���猩��ꂽ���݂Ƃ������Ƃ��ł��܂��B�����ƁA�����ɐ藧�����J�[�e��������[�X�ɂ͕��s�Ȏ������l������̂ɑ��āA�e�[�u����̃��[�X�͓��R���ՓI�������l������Ă��܂��B����ɑ��āA��i�̒����ɒu�����؎q�̃R�b�v�̓K���X�̔��˂��l�����Ă��āA���ɔ����Ȏ�����v������Ă��܂��B����͕��s�ɓ����Ȃ���㉺���鎋���ŁA���[�X�ɑ��鐳�����������Ƃ͑����ӎ����قȂ���̂ł��B�K���X�̐؎q�S�̂̌`���炷��ƁA�����͂�������猩���������̂ł����āA�؎q���ǂ�Ȍ`�����Ă��邩�͔F���ł���悤�ɂȂ��Ă��邪�A�ׂ�������Ɩ��Ȃ��ƂɁA�����Ƒ�̊W�͈�_�����̔F������͘c��ł���A���̊�̒��ŋ�Ԃ��ω����Ă��܂��B����̓J�[�e���ƃe�[�u���N���X�ɑΉ����������̕ω��Ƃ������܂��B����ɉԂ������܂��B�ЂƂ��Ԃ͂܂�����������猩�����J�̏ŁA�����ЂƂ̉Ԃ͉Ԃт�͗����Ă͂��Ȃ��������͂Ȃ��A�Ԃ͉��������āA�^������`����Ă��܂��B���̑ΏƂ̖����ЂƂ̌����ł����A����ɉ����Ē��ڂ����̂͌s�̕\���ł��B��{�̃A�l���l�̌s�́A���R�ł���؎q�̊O�̋�Ԃ���A�؎q�̒��̐��ɐZ���Ă��āA���܂��\������A����ɉ����đ�_�ɃJ�b�g���ꂽ�؎q�̖ʂɂ���Ă���ɘc��ł���Ƃ������܂��B���̐��Ɛ؎q�̒f�ʂ̓�d�ɘc��Ԃ��A�F�����ۂ���͂����Ԃ��`�ɂ��Ă���̂ł����A����͂��������A���R�`�ʂł����Ȃ��Ă���悤�Ɋ�������A�悤�ɕ`����Ă��܂��B���̍�i�S�̂��l����ƁA���̋�ԏ����͑����_�I�ł����āA���̃A�l���l�̉Ԃ��s�������_�I�ɔF������A�g�� ���킳�ꂽ���̂ł��傤�B�����炢�����Ă܂Ƃ߂Ă݂܂��傤�B������牺���ɂ����ĕǂ���e�[�u���\�ʂ�����悤�Ɏ�����ɐU��^��������������̂���B��̃A�l���l�̉ԂɌ����������ʂ���̎��_�Ɛ^������̎��_���������Ă�����̂���B����炪�s�v�c�ȋ�ԂƂ��đ��݂��Ă���ӓׂ��������̂Ƃ��āA���ꂾ������Γ��ꕽ�ʂɂ���J�[�e���ƃe�[�u���N���X������A���܂��A���ʂŘc�݁A�؎q�̃J�b�g�ʂŘc�ތs�����݂���A�Ƃ����킯�ł��B�܂�A���i��������Ȃ̂ł����A���J��Ƃ����l�́A�l�X�ȗv�f����ʂɂԂ�����ł����̂ł����A���ꂪ�ʂƂ������A�Z���Ƃ������I�ɍ\������Ƃ������Ƃ͂����ɁA����I�ɉ�ʂɓ���Ă��܂��B��Ɍ��ʂƂ��đΏƂɂ���ċْ������܂ꂽ��A�o���o���Ȋ��������R�ȉ�����肵�Ă��鑽�l�Ȑ��E������Ă���A�Ǝv���܂��B

���킳�ꂽ���̂ł��傤�B�����炢�����Ă܂Ƃ߂Ă݂܂��傤�B������牺���ɂ����ĕǂ���e�[�u���\�ʂ�����悤�Ɏ�����ɐU��^��������������̂���B��̃A�l���l�̉ԂɌ����������ʂ���̎��_�Ɛ^������̎��_���������Ă�����̂���B����炪�s�v�c�ȋ�ԂƂ��đ��݂��Ă���ӓׂ��������̂Ƃ��āA���ꂾ������Γ��ꕽ�ʂɂ���J�[�e���ƃe�[�u���N���X������A���܂��A���ʂŘc�݁A�؎q�̃J�b�g�ʂŘc�ތs�����݂���A�Ƃ����킯�ł��B�܂�A���i��������Ȃ̂ł����A���J��Ƃ����l�́A�l�X�ȗv�f����ʂɂԂ�����ł����̂ł����A���ꂪ�ʂƂ������A�Z���Ƃ������I�ɍ\������Ƃ������Ƃ͂����ɁA����I�ɉ�ʂɓ���Ă��܂��B��Ɍ��ʂƂ��đΏƂɂ���ċْ������܂ꂽ��A�o���o���Ȋ��������R�ȉ�����肵�Ă��鑽�l�Ȑ��E������Ă���A�Ǝv���܂��B

�u�ԕr�ɑ}������ԁv�i�E��}�j�Ƃ����P�X�R�S�N�̃h���C�|�C���g�ɂ���i�́A�u��̃A�l���l�v��������̐��i�������A�`���͂�����Ƃ��Ă��邽�߂ɁA�����_�I�ȂƂ��낪����������������Ă��܂��B�قȂ鎋�_�ɂ��`�̘c�݂��A�ЂƂ̉�ʂ̒��ɕ��ׂĒu����Ă��āA���[�X�̂悤�ȃ��F�[�����Ȃ��A���A���Ȏ������i�ɒu����Ă��邽�߁A�������c��ł���悤�Ɍ����Ă��܂��B���̒��Ŗ�Ԃ̈��̌`�̃��A���������X�����ƂȂ��āA�ŁX������ۂ���^����A�������ɂ���悤�Ȋ����ɂȂ�܂��B

�u�ԕr�ɑ}������ԁv�i�E��}�j�Ƃ����P�X�R�S�N�̃h���C�|�C���g�ɂ���i�́A�u��̃A�l���l�v��������̐��i�������A�`���͂�����Ƃ��Ă��邽�߂ɁA�����_�I�ȂƂ��낪����������������Ă��܂��B�قȂ鎋�_�ɂ��`�̘c�݂��A�ЂƂ̉�ʂ̒��ɕ��ׂĒu����Ă��āA���[�X�̂悤�ȃ��F�[�����Ȃ��A���A���Ȏ������i�ɒu����Ă��邽�߁A�������c��ł���悤�Ɍ����Ă��܂��B���̒��Ŗ�Ԃ̈��̌`�̃��A���������X�����ƂȂ��āA�ŁX������ۂ���^����A�������ɂ���悤�Ȋ����ɂȂ�܂��B

�u�I�����W���ƕ����v�i����}�j�Ƃ����P�X�R�R�N�̃��]�`���g�ɂ���i�ł��B�L���r�X���������킹��悤�ȗ��̊��̕\���ɐS���ӂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B���ꂪ�A�`�̕`�����ɔ��f���āA�������A�S�̂������A�e�ɕ�܂�Ă���ƁA���A���Ȏ��݊��Ƃ͕ʂ̃V���[���Ȍ��z�̂悤�ɉf��܂��B�������A�`�̘c�݂����R�Ǝ�����Ă��܂��B

�u�������̒��̏����v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�Q�V�N�̃h���C�|�C���g�̍�i�ł��B�V�������A���X���̉e��������������s�v�c�ȍ�i�ł��B�ۂ��`���ꂽ�������̂Ȃ��ő�������Ƃ�������Ɏ~�܂�Ɏ~�܂����������`����āA�܂�ŋ������̂Ȃ��ɂ���悤�Ȃ̂ł��B�������A����ȕs�v�c�Ȑ��E�́A��������l�����������Ƃ�������ׂ������������A�����Ȋ������Ȃ��A����䂦�ɉ�ʑS�̂̈�ۂ��Â��ŁA�܂�Ŏ~�܂��Ă���悤�Ɋ�������̂ł��B���̍�i�ł́A�������Ȃ���������̒��ɋ������j���ł���̂�`�������̂Ƃ���������O�̂��̂ŁA����͂���ő@�ׂŁA�]������������̂����i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�������A�����Ɉٕ��q�ł��鏬����}�����邱�ƂŁA���s�s�Ȑ��E������A���������̗��s�s������Č���҂ɃC���p�N�g��^���邱�Ƃ����A���̗��s�s���̂���a瀂����������Ȃ��悤�ɂ��āA�ꌩ�ł͕��ʂ̌����Ă��܂��Ƃ����A�ʎ��I�Ȑ��E�Ɨ��s�s���Z������悤�ɓ������Ă���B����́u��̃A�l���l�v�ł���Ίe�������قȂ������_�Ń`�O�n�O�Ȃ͂��Ȃ̂ɉ�ʂ̒��ɖ͗l�̂悤�Ɏ��܂����a瀂������Ă��Ȃ��B�����ɒ��J��̍�i�̑傫�Ȗ��͂̔閧������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�V.����w�|�敨��x�P�X�R�S�i�P�X�R�R�j

�V.����w�|�敨��x�P�X�R�S�i�P�X�R�R�j

��ۂɎc���Ă��܂���B

�W.���J�쌉�Ɛ����̉�ƁE�ʼn��

���J�삪�D��A�ނɉe����^���������̍�ƒB�̍�i�Ƃ������Ƃł��B

�u�A���L�T���h���O�����ƃt�����X�̔�s�D�v�i���}���j�Ƃ����P�X�R�O�N�̃��]�`���g��i�ł��B���ʑO�i�ɃZ�[�k��ƃA���L�T���h���O�������A�����ɃG�b�t�F�������A�p���̊X���݂̐������ƃG�b�t�F�����ɋ��ꂽ��Ԃ��܂�Ŋz���̂悤�ɂȂ��āA���̐^���ɔ�s�D��������ł��܂��B��s�D�̏㉺�ɐ����ɐL �т�_����s�D���œ_�ɂ��Đ����̘g���i��悤�Ȍ��ʂŁA����҂̎������s�D�ɓ����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�쉈���̃|�v��������ʂɉ��s�������������A���̎�O�̏��D���痧���̂ڂ�_����ʂɓ����������炵�܂��B����œW������Ă����V�������E�����������u�p���̃|���E�g�E�V�����W���v�i����}�E�j�ƍ\�}�����Ă���Ƃ̂��Ƃł����A���ۂ͂܂������Ⴂ�܂��B���������̔ʼn�̓��]�`���g�ł͂Ȃ����炩������܂��A�ʐ��ʼn�ʂ𐮂��܂����Ƃ�����ۂł����A���J��̉�ʂ͌����̕��i���ʂ��Ă���̂ł��傤�����A���Ȉ�ۂ��Ȃ��Đl�H�I�Ȃ������Ƃ������������܂��B�\�ʏ�͂܂��������Ă��܂��A�A��������\�[�̊G��Ɏ������G���o����̂ł��B

�т�_����s�D���œ_�ɂ��Đ����̘g���i��悤�Ȍ��ʂŁA����҂̎������s�D�ɓ����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�쉈���̃|�v��������ʂɉ��s�������������A���̎�O�̏��D���痧���̂ڂ�_����ʂɓ����������炵�܂��B����œW������Ă����V�������E�����������u�p���̃|���E�g�E�V�����W���v�i����}�E�j�ƍ\�}�����Ă���Ƃ̂��Ƃł����A���ۂ͂܂������Ⴂ�܂��B���������̔ʼn�̓��]�`���g�ł͂Ȃ����炩������܂��A�ʐ��ʼn�ʂ𐮂��܂����Ƃ�����ۂł����A���J��̉�ʂ͌����̕��i���ʂ��Ă���̂ł��傤�����A���Ȉ�ۂ��Ȃ��Đl�H�I�Ȃ������Ƃ������������܂��B�\�ʏ�͂܂��������Ă��܂��A�A��������\�[�̊G��Ɏ������G���o����̂ł��B

�u�`���[���b�v�ƎO���v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�U�O�N�̃��]�`���g��i�B��̃R�[�i�[�Ō���}�j�G���E�m���[���̐Õ���̂ЂƂ��Ǝv���܂��B���J��̃A�g���G�ɂ̓��h�����`�����O�C�̒��̐��ʉ悪�����Ă��������ł��B���͗F��ƈ��A�����ĕ������Ӗ����A�n�ʂɂ�������Ɛ��Ђ��`���[���b�v���]����悤�Ɏ����̒��ŕ����O�C�̒����_��I�ȁA�������肰�ȕ��͋C�ɖ����Ă��܂��B

�X.�����ɐ_�i�_��j������i�P�X�S�P�`�P�X�T�O�N�㖖�j

�u����i�j���̖j�v�i���}�j�Ƃ����P�X�S�P�N�̃h���C�|�C���g�̍�i�ł��B���J��͑���E��킪�u�����Ă��t�����X�ɂƂǂ܂�A�ǂ����܂ꂽ���őn��𑱂��������ł��B���钩�A�p���ߍx�̂����̒ʂ������A������Ă���͂��̈�{�̘V���̑O�ɗ������A���̖��W�R�ƋP���āu�{���W���[���I�v�ƌ�肩���Ă����Ƃ����B���J����u�{���W���[���I�v�Ɠ������̘V�������߂�ƁA�l�Ԃ̊�@�����Ɠ����悤�ɖؔ��̕\��ɂ��Ӗ������邱�Ƃ����B�u���̂Ƃ��ȗ��A���̊G�͕ς�����v�Ə����c���Ă��邻���ł��B����́A����܂łƓ����悤�Ɍ��������̌��i��`���Ȃ���A�ȑO�ɂ������Č����Ȃ����E��\�킻���Ƃ���ӎ������܂������Ƃ��琶�����ω��ł���Ɛ�������Ă��܂����B�j�[�h���ō��ލׂ����Ő��k�ɕ`�����܂ꂽ���̊��͕\�ʂ̉��ʂƂ������A���̔�̈ꖇ�ꖇ����̍זE��忂��Ă���悤�Ȑ��X����������܂��B����܂ł̒��J��̍�i�ɂȂ��������������Ƃ����������������A���̃|�[�Y���Ƃ��Ă���悤�Ȍ`�ԂƑ��ւ��āA�����Ƃ�킯�l���������Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��B

�u����i�j���̖j�v�i���}�j�Ƃ����P�X�S�P�N�̃h���C�|�C���g�̍�i�ł��B���J��͑���E��킪�u�����Ă��t�����X�ɂƂǂ܂�A�ǂ����܂ꂽ���őn��𑱂��������ł��B���钩�A�p���ߍx�̂����̒ʂ������A������Ă���͂��̈�{�̘V���̑O�ɗ������A���̖��W�R�ƋP���āu�{���W���[���I�v�ƌ�肩���Ă����Ƃ����B���J����u�{���W���[���I�v�Ɠ������̘V�������߂�ƁA�l�Ԃ̊�@�����Ɠ����悤�ɖؔ��̕\��ɂ��Ӗ������邱�Ƃ����B�u���̂Ƃ��ȗ��A���̊G�͕ς�����v�Ə����c���Ă��邻���ł��B����́A����܂łƓ����悤�Ɍ��������̌��i��`���Ȃ���A�ȑO�ɂ������Č����Ȃ����E��\�킻���Ƃ���ӎ������܂������Ƃ��琶�����ω��ł���Ɛ�������Ă��܂����B�j�[�h���ō��ލׂ����Ő��k�ɕ`�����܂ꂽ���̊��͕\�ʂ̉��ʂƂ������A���̔�̈ꖇ�ꖇ����̍זE��忂��Ă���悤�Ȑ��X����������܂��B����܂ł̒��J��̍�i�ɂȂ��������������Ƃ����������������A���̃|�[�Y���Ƃ��Ă���悤�Ȍ`�ԂƑ��ւ��āA�����Ƃ�킯�l���������Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��B

�u���F�k���F�����i�v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�S�P�N�̃h���C�|�C���g��i�́A��L�̍�i�̂悤�Ȏ������{��忂��Ă���悤�ȁA�Q�O�̂悤�Ɍ����Ă���Ƃ��낪�����đΏƓI�ł��B�u����i�j���̖j�v���������Ă���ƁA���J��͈�{�̎��������ɕ`�����ƂŎ��R����̂��ׂĕ`�����Ƃ����Ƃ����悤�Ɉ�ۂ������A���ۂɓW���ł��A�g��؈ꑐ���������Ƃ���Ƃ��Ȃ炸�_�ɓ˂�������h�Ƃ������J��̌��t������Ƃ������Ƃł����A���̍�i�����Ă���ƏW���ɑ��镪�U�Ƃ��������������J��͎����Ă������Ƃ�������܂��B�u����i�j���̖j�v���l���ɂȂ��炦����Ȃ�A���́u���F�k���F�����i�v�ł̎��́A���ꂼ��Ɍ��I�ł����A���ŌQ�O�Ƃ������ꂼ�ꂪ�ǓƂȐl�X���P�ɏW�܂���忂��Ă���Ƃ�������Ȏ�������������Ǝv���܂��B

�u���F�k���F�����i�v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�S�P�N�̃h���C�|�C���g��i�́A��L�̍�i�̂悤�Ȏ������{��忂��Ă���悤�ȁA�Q�O�̂悤�Ɍ����Ă���Ƃ��낪�����đΏƓI�ł��B�u����i�j���̖j�v���������Ă���ƁA���J��͈�{�̎��������ɕ`�����ƂŎ��R����̂��ׂĕ`�����Ƃ����Ƃ����悤�Ɉ�ۂ������A���ۂɓW���ł��A�g��؈ꑐ���������Ƃ���Ƃ��Ȃ炸�_�ɓ˂�������h�Ƃ������J��̌��t������Ƃ������Ƃł����A���̍�i�����Ă���ƏW���ɑ��镪�U�Ƃ��������������J��͎����Ă������Ƃ�������܂��B�u����i�j���̖j�v���l���ɂȂ��炦����Ȃ�A���́u���F�k���F�����i�v�ł̎��́A���ꂼ��Ɍ��I�ł����A���ŌQ�O�Ƃ������ꂼ�ꂪ�ǓƂȐl�X���P�ɏW�܂���忂��Ă���Ƃ�������Ȏ�������������Ǝv���܂��B

�u�A�J�V�A�̘V���v�i�����}�j�Ƃ����P�X�T�S�N�̃G�b�`���O��i�́A�܂�œ��{��̉Ԓ������̂悤�ȍ\���̉�ʂŁA�u����i�j���̖j�v�̂悤�Ȑ��X�����͌�ނ��Ă��܂����A���Ƃ����čו����̂�ɂ���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�t�̈ꖇ�ꖇ�����k�ɕ`�����܂�Ă���̂ł����A���ꂪ��{�̎��̌`�Ԃ̒��ɂ����܂��Ă��܂��B�u����i�j���̖j�v�̃_�C�i�~�b�N�����A���̌`�Ԃ̒��Ɏ��܂��Ă��āA�����Ō���ƐÂ��ȉ�ʂȂ̂ł����A�ߊ���čו��ɖڂ��Â炷�ƁA��������������B���̎}��t�����������Ȉ�ۂ�^����B

�u������̒��߁i�V���g�[�E�h�E���F�k���F���̑��j�v�i�E���}�j�Ƃ����P�X�S�P�N�̃G���N���[�f�B���O�̍�i�ł��B���m�g�[���œ��ꂳ�ꂽ�A�[���f�R���̍�i�ŁA�V���v���ł���Ȃ���@�ׂŎʎ��I�ȕ\�����@�ŁA�ו��ɂ܂ł������������Ă��܂��B���J��́A�J��������������ȂǁA������ĕ��i��`������i�����_���c���Ă��܂����A�����͎��ۂɑ؍݂��������̑��������ł��B�g�l�͑�����l�����߂��Ă䂭���܂߂�h�Ƃ������t���c���Ă��āA�P�ɑ��ӂƂ������猩����ˊO�̕��i���̂��̂�`�����Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�l����^���Ȃǂ�����v����S�ۂ𑋂ɉ������ĕ\�������Ɛ�������Ă��܂����B�Ƃ͂������̂́A�����猩���鉮�O�̖�����ł�����i�́A�u����i�j���̖j�v�̂悤�ȕ`�����܂ꂽ���X�������̂ł͂Ȃ��āA�ׂ�

�u������̒��߁i�V���g�[�E�h�E���F�k���F���̑��j�v�i�E���}�j�Ƃ����P�X�S�P�N�̃G���N���[�f�B���O�̍�i�ł��B���m�g�[���œ��ꂳ�ꂽ�A�[���f�R���̍�i�ŁA�V���v���ł���Ȃ���@�ׂŎʎ��I�ȕ\�����@�ŁA�ו��ɂ܂ł������������Ă��܂��B���J��́A�J��������������ȂǁA������ĕ��i��`������i�����_���c���Ă��܂����A�����͎��ۂɑ؍݂��������̑��������ł��B�g�l�͑�����l�����߂��Ă䂭���܂߂�h�Ƃ������t���c���Ă��āA�P�ɑ��ӂƂ������猩����ˊO�̕��i���̂��̂�`�����Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�l����^���Ȃǂ�����v����S�ۂ𑋂ɉ������ĕ\�������Ɛ�������Ă��܂����B�Ƃ͂������̂́A�����猩���鉮�O�̖�����ł�����i�́A�u����i�j���̖j�v�̂悤�ȕ`�����܂ꂽ���X�������̂ł͂Ȃ��āA�ׂ� ���Ŗ̊O�`���Ȃ������悤�Ȃ��̂��A�|�c���|�c���ƕ��ׂ��Ă���B�������A���̖̌`���ǂ����Ō������Ƃ�����悤�ȁA�Ǝv���Ă�����A�}�O���b�g���u��̒T���v�Ƃ�����i�ň�{�̖��������肰�ɕ`����Ă���̂ł����A���̖̌`�Ƃ�������Ȃ̂ł��B���J��ɂ̓V�������A���X���̂悤�Ȍ��t�̃C���[�W���Ȃ��ʼn�ʂ������Ă����X���͂Ȃ��̂ŁA�`�Ԃ����ʂ��\�����Ă����X���Ȃ̂ŁA�}�O���b�g�̍�i�̂悤�ɁA�����ɖ����邱�Ƃ̈Ӗ��Â������ꂱ��l����Ƃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤�B�������A���������̌`�Ƃ����̂��A���[���b�p�̓����ɂ����ẮA���炩�̋��ʂȂ��̂��������̂��B���J��̉�ʂ����Ă���ƁA��O�̑��̂����O�̎肷��̓����͗l�̂悤�Ȍ`���A���O�̖̌`�Ԃƒʒꂷ����̂�����悤�Ȋ��������܂��B���̐l�́A��{�I�ɂ͌`�Ԃ�����l�Ȃ̂��Ǝv���܂��B���̂��ƁA�V�����A���X�����̕s���ȂɌ�����Õ���𐧍삵���肵�Ă��܂����A�����ɐS�̒�����o�Ă������ӎ��̃C���[�W�Ƃ������̂ł͂Ȃ��āA�����ڂ̌`�Ԃ̑g�ݍ��킹�����ʂƂ��āA�����悤�Ȍ��ʂɂȂ����Ƃ������Ƃɂ����Ȃ��B�����ŁA���̂悤�Ȗ̌`��Nj����Ă����āA�]�v�Ȃ��̂��킬���Ƃ��Ē��ۉ����Ă��܂��������h���A���̂悤�ȕ����ɂ��s���Ȃ������B����́A���J�삪�`�Ԃ�����Ƃ����p������{�Ƃ��Ă�������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A���̌`�Ԃ̑g�ݍ����̖ʔ����̂悤�Ȃ��Ƃ́A��_�Ƃ�����قǒ�������Ă������B����������

���Ŗ̊O�`���Ȃ������悤�Ȃ��̂��A�|�c���|�c���ƕ��ׂ��Ă���B�������A���̖̌`���ǂ����Ō������Ƃ�����悤�ȁA�Ǝv���Ă�����A�}�O���b�g���u��̒T���v�Ƃ�����i�ň�{�̖��������肰�ɕ`����Ă���̂ł����A���̖̌`�Ƃ�������Ȃ̂ł��B���J��ɂ̓V�������A���X���̂悤�Ȍ��t�̃C���[�W���Ȃ��ʼn�ʂ������Ă����X���͂Ȃ��̂ŁA�`�Ԃ����ʂ��\�����Ă����X���Ȃ̂ŁA�}�O���b�g�̍�i�̂悤�ɁA�����ɖ����邱�Ƃ̈Ӗ��Â������ꂱ��l����Ƃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤�B�������A���������̌`�Ƃ����̂��A���[���b�p�̓����ɂ����ẮA���炩�̋��ʂȂ��̂��������̂��B���J��̉�ʂ����Ă���ƁA��O�̑��̂����O�̎肷��̓����͗l�̂悤�Ȍ`���A���O�̖̌`�Ԃƒʒꂷ����̂�����悤�Ȋ��������܂��B���̐l�́A��{�I�ɂ͌`�Ԃ�����l�Ȃ̂��Ǝv���܂��B���̂��ƁA�V�����A���X�����̕s���ȂɌ�����Õ���𐧍삵���肵�Ă��܂����A�����ɐS�̒�����o�Ă������ӎ��̃C���[�W�Ƃ������̂ł͂Ȃ��āA�����ڂ̌`�Ԃ̑g�ݍ��킹�����ʂƂ��āA�����悤�Ȍ��ʂɂȂ����Ƃ������Ƃɂ����Ȃ��B�����ŁA���̂悤�Ȗ̌`��Nj����Ă����āA�]�v�Ȃ��̂��킬���Ƃ��Ē��ۉ����Ă��܂��������h���A���̂悤�ȕ����ɂ��s���Ȃ������B����́A���J�삪�`�Ԃ�����Ƃ����p������{�Ƃ��Ă�������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A���̌`�Ԃ̑g�ݍ����̖ʔ����̂悤�Ȃ��Ƃ́A��_�Ƃ�����قǒ�������Ă������B���������� �J��̎u���ɂƂ��ĕ֗��������̂��ʼn�Ƃ�����@�������̂�������܂���B

�J��̎u���ɂƂ��ĕ֗��������̂��ʼn�Ƃ�����@�������̂�������܂���B

�����悤�ȑ����ނɂ�����i���u���J���̑��v�i���}�j�Ƃ����P�X�T�U�N�̃G���N���[�f�B���O�̍�i������܂��B�E���̑����J����Ă��āA���̍����̓K���X��ʂ��ĊO�̎��������Č����Ă��܂��B���̍��E�̈Ⴂ���A�E���ɔ�ׂāA�����̃K���X�����Č����Ă��镔���͌`�Ԃ��ڂ���Ƃ��āA�Z�W�ɒW���Ȃ��Ă��܂��B���̂悤�Ɍ`�Ԃ̌������̈Ⴂ��Δ�I�Ɉ����Ă���̂́A���J�삪����Ƃ����s�ׂ���Ɋ�{�ɂ��Ă����\���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u���ӑ�q�v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�T�T�N�̃��]�`���g��i�ł��B�P�X�T�O�N��ɓ���ƁA�Ăу}�j�G�[����m���[���̍�i�̐�����ĊJ���A���ꂪ�������̎�O�ɉԂ�L��u���āA���s���̉�ʂ�����Ă��܂��B����͂܂��A��Ō��������ނɂ�����A�̍�i�̗���������Ă����i�ƍl�����܂��B���̍�i�ł́A���̊O�̌��i�ƁA��O�̎����̃e�[�u���ɒu���ꂽ��}�̃c�^�ƊL�k��Δ�I�ɂ������āA�����̎����Ɩ��邢���O�̑Δ�ɂ���āA�o���A�Ƃ��Ɏ����̐Î₳����������Ă��܂��B��N�A���J��́A���̎����̂悤�ȕ\��������ɐi�߂āA�Î�Ő_�� �I�ȐÕ���𐧍삵�Ă����悤�ɂȂ�܂����A���̐�삯�̂悤�ȍ�i���Ǝv���܂��B

�I�ȐÕ���𐧍삵�Ă����悤�ɂȂ�܂����A���̐�삯�̂悤�ȍ�i���Ǝv���܂��B

�u�R�b�v�ɑ}�����͂ꂽ��ԁv�i�����}���j�Ƃ����P�X�T�O�N�̃G���N���[�f�B���O��i�ł��B�O�Ɍ����P�X�R�S�N�u�ԕr�ɑ}������ԁv�i�����}�E�j�Ƃ����h���C�|�C���g�ɔ�ׂ�ƁA�Z�@�̈Ⴂ�����邩������܂��A�S�̂��ȑf�ɂȂ��āA���̑���ɐ����s���d���ŋ����Ȃ��Ă����ۂŁA�Ԃ̌`�Ԃ���ۂɎc��܂��B�f���t�B�����J��Ɍ�����g���{�̏H����`���āA�L��ȏH�̕�����Î����铌�m��̐��_�ɁA�������傢�ɋ�����h�Ƃ������t���������Ă��܂������A�������������������i�ł���Ǝv���܂��B�O�Ɍ����A�u��̃A�l���l�v�������_�ɂ��\���ŁA��ʂɃ`�O�n�O�Ȗ������\���Ă��āA�s�v�c�Ȋ���������܂������A���̍�i�ł��A�Ⴆ�R�b�v�̉e����������ʂ��Ă�����A�Ԃ̉e�̕������ЂƂłȂ�������ƁA�����_�I�ȕ`�������Ȃ���Ă���̂ɁA���������������Ȃ��ŁA���ꂪ�f�B�t�B�̌��t�ɂ���悤�Ɍ���҂̎������L�����Ă����悤�ɗU�������悤�Ȍ��ʂ�����Ă�

�܂��B�܂��A�w�i�������`����Ă��Ȃ��āA���ʂɃR�b�v�ɑ}�����Ԃ������яオ���Ă���̂́A���{��̉Ԓ���̍\����p�����̂�������܂��A���{��̏ꍇ�̗]�C�Ƃ��������������̂ł͂Ȃ��āA���ʂɗ��̂������яオ��悤�ȁA�X�|�b�g���C�g���������Ă���悤�Ȑ_��I�Ȉ�ۂ����o���Ă��܂��B

�܂��B�܂��A�w�i�������`����Ă��Ȃ��āA���ʂɃR�b�v�ɑ}�����Ԃ������яオ���Ă���̂́A���{��̉Ԓ���̍\����p�����̂�������܂��A���{��̏ꍇ�̗]�C�Ƃ��������������̂ł͂Ȃ��āA���ʂɗ��̂������яオ��悤�ȁA�X�|�b�g���C�g���������Ă���悤�Ȑ_��I�Ȉ�ۂ����o���Ă��܂��B

�Y.���J�쌉��i�ւ̋���

���J��̉e���������{�̎Ⴂ����̔ʼn�Ƃ����̍�i�ł��B�������J��̍�i�Ƃ̒��ړI�Ȋ֘A���͕\�ʓI�ɂ͕�����Ȃ��̂ŁA�����̐l�X�̍�i�����āA���J��̓��������킾���Č����Ă���Ƃ������Ƃ͂���܂���B���N�Y�̍�i�͂��Ƃ��ƍD���ł����A�O����O�g�q�̍�i�́A���߂Ăł������A�ɍׂ̐��Ŏ��X�ɍׂ����`�����܂ꂽ��i�͋�����ۂɎc��܂����B����ȂƂ���ł��B

�Z.�͂邩�Ȑ��_�̍��݂ք��u�}�j�G����m���[���v�̐Õ���i�P�X�T�O�N�㖖�`�P�X�U�X�j

�P�X�T�O�N��㔼���璷�J��͂P�X�Q�O�N��ɐ��삵�Ă����㉺���E�߂Ɍ���������ʼn��n�������@�Ƃ͈قȂ�A�ח��ȓ_���ʼn��n������Ƃ�����@�ŁA���̌��ʂƂ��Ď����̂Ȃ����烂�`�[�t�𔒂������яオ�点��A�u�}�j�G����m���[���v�̐Õ���𑽐����삵���Ƃ����܂��B

�P�X�T�O�N��㔼���璷�J��͂P�X�Q�O�N��ɐ��삵�Ă����㉺���E�߂Ɍ���������ʼn��n�������@�Ƃ͈قȂ�A�ח��ȓ_���ʼn��n������Ƃ�����@�ŁA���̌��ʂƂ��Ď����̂Ȃ����烂�`�[�t�𔒂������яオ�点��A�u�}�j�G����m���[���v�̐Õ���𑽐����삵���Ƃ����܂��B

�u�ޗ����̂���Õ��v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�T�X�N�̍�i�ł��B�P�X�R�O�N��Ƀ��]�`���g�̎�@�Ő��삳�ꂽ�A�Ⴆ�ΑO�̃R�[�i�[�Ō����u�I�����W���ƕ����v�ł̓��m�̗��̊�����ʈ�t�ɕ\�����悤�Ƃ��Ă����̂��A���̍�i�ł̓e�[�u���̈ʒu����A���ꂼ��̃��`�[�t�̒u�����܂ŁA�Ӑ}�I�ɉ�ʂ��\�����ċ�ԑS�̂�n�삵�悤�Ƃ��Ă��܂��B���������āA�u�I�����W���ƕ����v�ł͖ڑO�ɂ�����i��`�����Ƃ��Ă���̂ɑ��āA���́u�ޗ����̂���Õ��v�ł́A���̉�ʂ��ЂƂ̊���������ԂƂ��đn�����悤�Ƃ��Ă���悤�Ɏv���܂��B���̉�ʂ݂̒邳�ꂽ�����̊ߋ�͐��_�܂��͒��J�쎩�g���A�K���X�̋��͎��͂̎������f���o�������邢�͐��E��F�����鐸�_�I�������A�ؒӂ͒��������A�L�k�͐����̍Đ� �𑽊p�`�̃K���X�̕����͌Í������̘_���⎍�̂������ꂽ���Ђ�����Ȃ��悤�ɉ������Ă��������Ӗ�����Ɖ������Ă��܂����B

�𑽊p�`�̃K���X�̕����͌Í������̘_���⎍�̂������ꂽ���Ђ�����Ȃ��悤�ɉ������Ă��������Ӗ�����Ɖ������Ă��܂����B

���̎����ɐ��삳�ꂽ�Õ���ł́A���J�삪���g�̎v�z����Ǝ��ɈӖ���^�����I�u�W�F��ԁA�����Ȃǂō\�����ꂽ�Õ���ŁA�Ⴆ�Ώ����͐��_���邢�͒��J�쎩�g�A���͐��A���͕����A���̂͐��E�A�~�͌X�̐l�Ԃ̋Ɛт̑傫���A�`�F�X�̋�͊K���A�ؒӂ͐����Ȃǂ̈Ӗ����t����A�����̂��̂��e��i�ɂ���Ԃ��\���āA��ʂ̂Ȃ��ň��̍\�}�̒��ɔz�u����A���R��F�����߂���v�z���ЂƂ̋�ԂƂ��ĕ\�����悤�Ƃ���Ă���B�Ƃ����悤�ɉ������Ă��܂��B

�u�����Ɠ�̌͗t�v�i���}�j�Ƃ����P�X�U�S�N�̍�i�ɂ��āA���J�쎩�g���g�������̖̗t�̌`��s�v�c�����ɒ��߂Ă���A�����ł́A���ׂĂ������I�ł���i�����j�܂�ʼn��y�̂悤�ɁB���̐��̂��ׂĂ̂��̂��A�F���̍��{�@���ɏ]���Ă���B�����Ă��̉F���ł́A���ׂĂ����Y���Ȃ̂��h�ƌ���Ă��邻���ł��B����Ԃ����͗t�̗t���A���ڂ�����̔g�`�͗l�A��������̗��X�Ȃǂɖڂ��������Ƃ����܂��B

�u�������炳�ꂽ�����i���m�����Ȃǁj�v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�U�Q�N�̍�i�ł́A�`�F�X�̃L���O�A�N�C�[���A�i�C�g���㗬�K���̑�\���A �`�F�X�Ղ̊O�ɓ]����{�[���i�����j�̋�͐g�����p��m��Ȃ�����Ȓj���A�n�[�g�̃G�[�X�͐��_�Ɗ�����A�������~�܂��Ă���N���u�̂Q�͕�������K���A�R�b�v�̐��͐����̐���A�����͒��J�쎩�g���Ӗ�����Ɖ������Ă��܂��B

�`�F�X�Ղ̊O�ɓ]����{�[���i�����j�̋�͐g�����p��m��Ȃ�����Ȓj���A�n�[�g�̃G�[�X�͐��_�Ɗ�����A�������~�܂��Ă���N���u�̂Q�͕�������K���A�R�b�v�̐��͐����̐���A�����͒��J�쎩�g���Ӗ�����Ɖ������Ă��܂��B

�����̂悤�ɁA���J��͌`�Ԃ�����A�����ĕ`���Ƃ�����{�p���������ĕ����܂���B

�u���@�Õ���v�Ƃ����P�X�U�X�N�̍�i�́A���̓W����̃|�X�^�[�ł��g�p���ꂽ��i�ł����A��ʒ����ɂ͒��̖ڂ��ʒu���A���R�̗l�X�ȗv�f������Ƃ������Ƃ����S�ɒu����Ă���B���̖ڂ����͂ނ悤�Ƀ����O������B���̃����O�͉F���̊��S���̃V���{���Ƃ��A���邢�́A���̃����O �̒��S�ɂ͒��̚{�ƈ�v����悤�ɁA���҂ɂ͏d�Ȃ荇���Ă��邱�Ƃ���A�����͒��J�쎩�g�ŁA�����O�͐l�Ԃ̋ƐтƂ��̑傫����\�킷�Ƃ������Ă��邻���ł��B�܂��A�����������鍻���v�̒��S���ɑ��āA����ɒu���ꂽ�A���Ȃǂ͂���ƒ�������悤�ɐ����ɕ��ׂ��A���ꂪ�K���I�ň��肵���z�u�̒��������o���A�����̐[���ł���A���̒����������яオ���Ă���B�����v�͉^���E�͂��Ȃ��E���ԁA�A���͐��Ǝ��̏ے��Ȃǂƌ����Ă��邻���ŁA����̐��������̐������F���Ǝ��Ԃ̓��ɂ��邱�Ƃ�`���悤�Ƃ����Ƃ������߂�����Ƃ������Ƃł��B�����܂ŁA���낢��ƍl���Ȃ��Ă��A�w�i�̍��̐[�݂ƁA���̍����o�b�N�ɕ����яオ�郂�`�[�t�����݊W���悭������Ȃ��Ă��A�Ȃ�ƂȂ������Ɏ��R���Ƃ܂ł͍s���Ȃ��Ă��A�Î�����₩�Ȓ����̂悤�Ȃ��̂������邱�Ƃ��ł���B���Ă��ċz�����܂��悤�Ȋ��o�ɑ������i�ł��B

�̒��S�ɂ͒��̚{�ƈ�v����悤�ɁA���҂ɂ͏d�Ȃ荇���Ă��邱�Ƃ���A�����͒��J�쎩�g�ŁA�����O�͐l�Ԃ̋ƐтƂ��̑傫����\�킷�Ƃ������Ă��邻���ł��B�܂��A�����������鍻���v�̒��S���ɑ��āA����ɒu���ꂽ�A���Ȃǂ͂���ƒ�������悤�ɐ����ɕ��ׂ��A���ꂪ�K���I�ň��肵���z�u�̒��������o���A�����̐[���ł���A���̒����������яオ���Ă���B�����v�͉^���E�͂��Ȃ��E���ԁA�A���͐��Ǝ��̏ے��Ȃǂƌ����Ă��邻���ŁA����̐��������̐������F���Ǝ��Ԃ̓��ɂ��邱�Ƃ�`���悤�Ƃ����Ƃ������߂�����Ƃ������Ƃł��B�����܂ŁA���낢��ƍl���Ȃ��Ă��A�w�i�̍��̐[�݂ƁA���̍����o�b�N�ɕ����яオ�郂�`�[�t�����݊W���悭������Ȃ��Ă��A�Ȃ�ƂȂ������Ɏ��R���Ƃ܂ł͍s���Ȃ��Ă��A�Î�����₩�Ȓ����̂悤�Ȃ��̂������邱�Ƃ��ł���B���Ă��ċz�����܂��悤�Ȋ��o�ɑ������i�ł��B

�u�A�J�������̑O�̑��ԁv�i�E���}�j�Ƃ����P�X�U�X�N�̍�i�ł��B�����i�A�J�������Ƃ̓t�����X��Ő����̈Ӗ��������ł��j�̑O�ɗl�X�ȑ��Ԃ���ꂽ�ԕr��u�����ۂɁA�������j�����Ɖԕr�̑��ԂƂ������ɗZ�����A���������Ԃƒ��X�̊W�̂悤�ɋ������Ԃɓ���A�Ԃ��狛���o�Ă���悤�Ȋ��o���o���Đ��삳�ꂽ�Ɛ�������Ă��܂����B�ԕr�̉e���炷��ƉE������������������Ă���悤�Ɍ����āA���̂Ƃ���ł͂����Ȃ��Ă��炸�A���̉�ʂ����A���Ȍ����̐��E�Ƃ͈قȂ���̂ł��邱�Ƃ����肰�Ȃ��\�킳��Ă���B

�����̍�i�����Ă���ƁA���J��́A�����܂Ō`�Ԃ�����Ƃ����p����������Ƃ͂���܂���B�������A���̌`�Ԃ��f�U�C�����ꂽ�}�Ă̂悤�Ƀp�^�[�����������߁A�������A����͚�G������菜���Ē��ۉ���������ł͂Ȃ��A�N�ɂł�����ƕ�����悤�Ȑl�X���A���̎����ɑ��Ď����Ă��鋤�ʂ̕�����P����������Ƃ��������ł��B���̋L ���A���邢�͏ی`�����ɒʂ���悤�ȕ����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A�g�ݍ��킹�ĉ�ʂ��\�����邱�Ƃł����Ă����B����́A�ӂƂ����g�ݍ��킹�Ċ����������̂Ǝ��Ă���Ƃ������̂ł����A���J��́A���̑g�ݍ����������ɂ͂��肦�Ȃ��g�ݍ����Ői�߂悤�Ƃ��܂��B�������A���̂��肦�Ȃ��g�ݍ������A�ُ킾�Ƃ����s�s���Ƃ��A����҂Ɉ�a�����������邱�ƂȂ��A���ʂ̐��E�ł��邩�̂悤�Ɍ����Ă��܂����̂ƂȂ��Ă���B���ꂪ�A���̎����̒��J��̍�i�̐_��I�ȂƂ���A�ِ��E�ƌ����̐��E���ׂ荇���Ă��āA�Ƃ��������Z�����Ă��܂��Ă��āA������ς�҂����ʂɌ��Ă��܂��B���̎�@���A�}�j�G����m���[���̓Ɠ��̉�ʂ̕��͋C�������肷��Ǝv���܂��B

���A���邢�͏ی`�����ɒʂ���悤�ȕ����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A�g�ݍ��킹�ĉ�ʂ��\�����邱�Ƃł����Ă����B����́A�ӂƂ����g�ݍ��킹�Ċ����������̂Ǝ��Ă���Ƃ������̂ł����A���J��́A���̑g�ݍ����������ɂ͂��肦�Ȃ��g�ݍ����Ői�߂悤�Ƃ��܂��B�������A���̂��肦�Ȃ��g�ݍ������A�ُ킾�Ƃ����s�s���Ƃ��A����҂Ɉ�a�����������邱�ƂȂ��A���ʂ̐��E�ł��邩�̂悤�Ɍ����Ă��܂����̂ƂȂ��Ă���B���ꂪ�A���̎����̒��J��̍�i�̐_��I�ȂƂ���A�ِ��E�ƌ����̐��E���ׂ荇���Ă��āA�Ƃ��������Z�����Ă��܂��Ă��āA������ς�҂����ʂɌ��Ă��܂��B���̎�@���A�}�j�G����m���[���̓Ɠ��̉�ʂ̕��͋C�������肷��Ǝv���܂��B

����́A�l�I�ȑz���ł����A���J��Ƃ�����Ƃ��`�ۂ�����Ƃ����p��������Ȃ��������Ƃɂ����̂Ȃ̂�������Ȃ��Ƃ������܂��B�܂�A�ߑ�G��̗l�X�Ȓ����̓L���r�X���ɂ��Ă����ۂɂ��Ă��A���邱�Ƃ̈Ӗ���l�X�ɍl���Ă����Ǝv����킯�ŁA�����ɂ͌���Ƃ������Ƃɑ�����^���ꗬ�ɂ������Ǝv���܂��B����܂œ�����O����������Ƃ������Ƃɑ��āA����ł����̂��Ƃ����₢�������A������O�łȂ��Ӗ��ł̌��邱�Ƃ����Ă������B����ɑ��āA���J��͂��̓�����O�ɂƂǂ܂葱�����B�������A���̎�������˂��l�߂Ă������ƂƂȂ�A���ꂪ�A�������`�Ԃ̒P�����A�p�^�[�����ƂȂ��ĕ\���܂������A���̒P�����́A���m�G��̎����k��A�l�̂����A���Ɏʐ�������A���s���̂����Ԃʂɕ`�����Ƃ��ĕ��G�ɂȂ������l�T���X�ȑO�̒����̃p�^�[���̂悤�ȃC�R����A�����Ɛ̂̃A���J�C�b�N�Ȑ}�āA�Ⴆ�Ñネ�[�}�̕lj�ⓩ��ɕ`���ꂽ�}�Ă̂悤�ȁA�P���Ȃ��̂ɁA���ʂƂ��ċ߂Â��Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B���J�삪���ʼn�̃��]�`���g�Ƃ����Â���@��h�点���̂́A�V�K �Ɏn�߂�����ł͂Ȃ��āA���̂悤�ɑk�邱�ƂɂȂ�����̕��Y���ł͂Ȃ��������B������A���J��̍�i�̐_��I�ȂƂ���A�ِ��E�ƌ����̐��E���ׂ荇���Ă��āA�Ƃ��������Z�����Ă��܂��Ă��āA������ς�҂����ʂɌ��Ă��܂��Ƃ����̂́A�Ñ�̐_�b�ƌ����̋��ڂ��͂����肵�Ă��Ȃ����E�ɒʂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B���J��̍�i�ɕY���Ă���Â����́A�Ñ�̃A���J�C�b�N�E�X�}�C���̉��₩���ɒʂ��Ă���悤�Ɏ��ɂ́A�v���܂��B�ŏ��̂Ƃ���ŁA�X�y�C���E�o���b�N�̃{�f�R���ƌĂ��_��I�ȐÕ����z�킹��ƁA�l�I�ȃR�����g�����܂������A�������A���J��̐Õ���ɂ͌��Ɖe�̋���ȃR���g���X�g���炤�܂��s�̗v�f�͂Ȃ��A��ʂ͕��Âʼn��₩���ŏI�n���Ă���̂ł��B�����ɏ@���I�ȐM�̗v�f���A���͔F�߂邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B���Ƃ����āA�������{�I�ƌ`�e���邱�Ƃ����肦��Ǝv���܂����A���{��̂悤�ȈӐ}�I�ɋ������ė]�C�����o�����Ƃ͂���܂���B�ނ���B���J��̕`����ʂ́A���m��̂������肵���`�����݂Ŋ������Ă��܂��B�����A�ʼn�Ƃ����A���{�ł���H�|�ɕ��ނ����Ƃ����������̂ŁA���̗v�f�͒��J��̍�i�̂�����ɉe�����Ă���Ƃ���͂���Ǝv���܂��B�ЂƂ̍�i���B�ꖳ��ł͂Ȃ��āA�ʼn�Ƃ��č����ė��ʂ���Ƃ��������̂��̂ŁA���f�B�A�Ƃ��Đl�тƂɎ��������̂łȂ���A�E�l�̎�Ԃ���Đ��삳��Ȃ��A����ɍ���Ȃ����̂́A�E�l����ɂ���Ă��炦�Ȃ��B�����ŁA�l�X�̋��ʂ̊��o����O�����͍̂��Ȃ��B�����ŁA���ʂ̊��o�̃��[�c��k�����ƌ����邩������܂���B���J��̍�i�́A������̖��G�̐�s�I�ȍ�i�Ɣ�ׂ�ƁA�D���Ƃ��̐l���ӏ܂���Ƃ����Ƃ��������̂ł��傤���A����ȊO�̂Ƃ���A���ʂ̒��Y�K���̐l�X�̕�炵�̒��ŁA�Z��ł���Ƃ̎����̃C���e���A�Ƃ��ď��邱�Ƃ��ł�����̂ł����肦���A�Ǝv���܂��B���J�쎩�g���A��i�̃}�[�P�e�B���O�̂悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă������͕�����܂��A����Ƃ������Ǝ��̂ɉ��^�I�ɂȂ炸�A������O�ł��邱�Ƃ��n���ɂ����̂ڂ�悤�ɂ��ĒNj������̂́A���J�쎩�g�̊�{�p���Ƃ������A�����ɂ����̂������̂ł��傤���A�����������ʂ̐l�X�Ƃ̊W����ɂ���Ă������Ƃ��A�ԐړI�ɗv�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B��������ꂸ�ɂ����A�|�p�ƂƂ��Ă̖ʂƐE�l�Ƃ��Ă̖ʂ̗��ʂ������Ă��āA���J��̍�i�ɂ́A���̗��ʂ��A���ɂǂ��炩�̖ʂ��ˏo���悤�Ƃ���ƁA������̖ʂ֗h��߂����������āA���̌��ʂƂ��āA�\�ʓI�ɂ͉��₩�ȉ�ʂ̍�i�����邱�ƂɂȂ����B����ȑz�������Ă��܂��܂����B

�Ɏn�߂�����ł͂Ȃ��āA���̂悤�ɑk�邱�ƂɂȂ�����̕��Y���ł͂Ȃ��������B������A���J��̍�i�̐_��I�ȂƂ���A�ِ��E�ƌ����̐��E���ׂ荇���Ă��āA�Ƃ��������Z�����Ă��܂��Ă��āA������ς�҂����ʂɌ��Ă��܂��Ƃ����̂́A�Ñ�̐_�b�ƌ����̋��ڂ��͂����肵�Ă��Ȃ����E�ɒʂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B���J��̍�i�ɕY���Ă���Â����́A�Ñ�̃A���J�C�b�N�E�X�}�C���̉��₩���ɒʂ��Ă���悤�Ɏ��ɂ́A�v���܂��B�ŏ��̂Ƃ���ŁA�X�y�C���E�o���b�N�̃{�f�R���ƌĂ��_��I�ȐÕ����z�킹��ƁA�l�I�ȃR�����g�����܂������A�������A���J��̐Õ���ɂ͌��Ɖe�̋���ȃR���g���X�g���炤�܂��s�̗v�f�͂Ȃ��A��ʂ͕��Âʼn��₩���ŏI�n���Ă���̂ł��B�����ɏ@���I�ȐM�̗v�f���A���͔F�߂邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B���Ƃ����āA�������{�I�ƌ`�e���邱�Ƃ����肦��Ǝv���܂����A���{��̂悤�ȈӐ}�I�ɋ������ė]�C�����o�����Ƃ͂���܂���B�ނ���B���J��̕`����ʂ́A���m��̂������肵���`�����݂Ŋ������Ă��܂��B�����A�ʼn�Ƃ����A���{�ł���H�|�ɕ��ނ����Ƃ����������̂ŁA���̗v�f�͒��J��̍�i�̂�����ɉe�����Ă���Ƃ���͂���Ǝv���܂��B�ЂƂ̍�i���B�ꖳ��ł͂Ȃ��āA�ʼn�Ƃ��č����ė��ʂ���Ƃ��������̂��̂ŁA���f�B�A�Ƃ��Đl�тƂɎ��������̂łȂ���A�E�l�̎�Ԃ���Đ��삳��Ȃ��A����ɍ���Ȃ����̂́A�E�l����ɂ���Ă��炦�Ȃ��B�����ŁA�l�X�̋��ʂ̊��o����O�����͍̂��Ȃ��B�����ŁA���ʂ̊��o�̃��[�c��k�����ƌ����邩������܂���B���J��̍�i�́A������̖��G�̐�s�I�ȍ�i�Ɣ�ׂ�ƁA�D���Ƃ��̐l���ӏ܂���Ƃ����Ƃ��������̂ł��傤���A����ȊO�̂Ƃ���A���ʂ̒��Y�K���̐l�X�̕�炵�̒��ŁA�Z��ł���Ƃ̎����̃C���e���A�Ƃ��ď��邱�Ƃ��ł�����̂ł����肦���A�Ǝv���܂��B���J�쎩�g���A��i�̃}�[�P�e�B���O�̂悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă������͕�����܂��A����Ƃ������Ǝ��̂ɉ��^�I�ɂȂ炸�A������O�ł��邱�Ƃ��n���ɂ����̂ڂ�悤�ɂ��ĒNj������̂́A���J�쎩�g�̊�{�p���Ƃ������A�����ɂ����̂������̂ł��傤���A�����������ʂ̐l�X�Ƃ̊W����ɂ���Ă������Ƃ��A�ԐړI�ɗv�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B��������ꂸ�ɂ����A�|�p�ƂƂ��Ă̖ʂƐE�l�Ƃ��Ă̖ʂ̗��ʂ������Ă��āA���J��̍�i�ɂ́A���̗��ʂ��A���ɂǂ��炩�̖ʂ��ˏo���悤�Ƃ���ƁA������̖ʂ֗h��߂����������āA���̌��ʂƂ��āA�\�ʓI�ɂ͉��₩�ȉ�ʂ̍�i�����邱�ƂɂȂ����B����ȑz�������Ă��܂��܂����B

�Ō�ɃG�s���[�O�Ƃ��āA�����������i����}�j�̍�i���W������Ă��܂����B���J��͗��w�̍�i�����Ȃ��Ȃ������̂ł����A���̍D�݂��炷��ƁA�C�}�C�`�������̂ŁA���i��Õ��̍�i������グ�܂����B�������A���̏������́A�l����Ƃ������Õ���̂悤�ȍ�i�ŁA���J��̏������̒��ł́A��O�I�Ɉ�ۂɎc��܂����B