決算を巡る一連の行事や書類の提出、届け出も終わり、この時期は担当部署の一服休憩となるため、各処でセミナーが開かれる、この時期に情報収集をしておこうというもの。そのひとつに出席のため都心に出た。猛暑日の続く陽気で、炎天下に歩きたくないのと、ポスターを見て興味を覚えていたので、立ち寄った。また、些細なことかもしれないが、東京ステーションギャラリーは午後6時まで開館しているので、他の美術館の5時閉館と比べて、この1時間がとてもありがたい。この猛暑の陽気で、平日の閉館前の1時間という時間帯のせいか、館内はそれほど混雑するほどでもなく、落ち着いて作品を鑑賞できました。

決算を巡る一連の行事や書類の提出、届け出も終わり、この時期は担当部署の一服休憩となるため、各処でセミナーが開かれる、この時期に情報収集をしておこうというもの。そのひとつに出席のため都心に出た。猛暑日の続く陽気で、炎天下に歩きたくないのと、ポスターを見て興味を覚えていたので、立ち寄った。また、些細なことかもしれないが、東京ステーションギャラリーは午後6時まで開館しているので、他の美術館の5時閉館と比べて、この1時間がとてもありがたい。この猛暑の陽気で、平日の閉館前の1時間という時間帯のせいか、館内はそれほど混雑するほどでもなく、落ち着いて作品を鑑賞できました。

さて、不染鉄という聞きなれない画家については、パンフレットに紹介されているので引用しておきます。

不染鉄(1891〜1976年)は、稀有な経歴の日本画家です。20代初め、日本芸術院研究会員になるも、写生旅行に行った伊豆大島・式根島で、なぜか漁師同然の生活を送ります。しかし、3年が経つと、今度は京都市立絵画専門学校(現・京都市立芸術大学)に入学。特待生となり、在学中第1回帝展に入選、首席で卒業した後も、度々帝展に入選を重ねますが、戦後は画壇を離れ、奈良で晩年まで飄々と作画を続けました。これまで美術館で開かれた回顧展は、21年前の唯一回だけ。その画業の多くは、謎に包まれてきました。

不染の妙味は、見えないはずのものも見通す俯瞰と接近の相俟った独特な視点にあります。太平洋に群れ泳ぐ魚から雄大な富士山を越えて、雪降る日本海の漁村まではるかに広がる本州を表した作品や、蓬莱山を思わせる切り立った孤島に、幾重にも波頭が打ち寄せ、波間に一艘の舟がたゆたう様を描いた作品は、不染鉄の心象風景であり、秀逸な筆致で表現された世界が、見る人を画中へいざなうようです。また、老境に入り、自らの生い立ちや日々の暮らしの光景を描き、幼いころの思い出や母への思慕の情を書き添えた作品には、「いい人になりたい」と願った不染の無垢な思いが満ち溢れ、優しく語りかけてきます。

別のところで、

その作品も、一風変わっています。富士山や海といった、日本画としてはありふれた画題を描きながら、不染ならでは画力と何ものにもとらわれない精神によって表現された作品は、他のどの画家の絵とも異なり、鳥瞰図と細密画の要素をあわせ持った独創的な世界を作りあげています。

このような紹介では、不染鉄という画家の経歴のユニークさと作品の独創性ということを強調しているようです。ここで、はじめに私の個人的印象を簡単に述べて、ここの作品を見て行くことにしますが、不染鉄の作品は、至極真っ当、正統的と言えると思います。この展覧会を通してみていると、一貫した流れがあって、その基に、不染鉄が都度の作品で試みや挑戦を繰り返している。そして、その一貫した流れというのは、彼の引く線ではないかと思えたのです。ごく初期の習作時代には、家の輪郭などで部分的に表われてきますが、本人も、意識的ではなかったように見えます。それが絵画専門学校の卒業制作の「冬」では顕著になり、本人も自覚していることが分かります。それは、筆でなのでしょうが、ペンでもあるかのような硬質な感じがします。しかし、ペンの硬さにはないしなやかさが秘められているような。強靭さと繊細さをあわせ持つ印象の細いが、しかし明瞭でくっきりした線です。この線こそが、他の画家にはない、不染鉄の独特のものではないかと思えるのです。この線では、どうしても明確な形の輪郭を要求されるということで、それに適した題材として建築物や構築物といった人工的な構造物、その典型的なものとして家屋が選択された。さらに、明確な線によって細かい描きこみが求められ、無地の余白とかぼかしによる朦朧としたというように明確さのない効果は求められなくなった。その結果として作品が出来上がって行ったというストーリーが思い浮かびました。その意味では、主催者の紹介にある画家像とは少し異なる、表層の画面のロジックが貫徹しているという印象です。むしろ、そう見える画面からは、ユニークな経歴とか幻の画家といったことは見えてきません。

このような視点で作品を見ていきたいと思います。

第1章 郷愁の家

解説では“「家」というモティーフは、家族をなくしていた不染にとって、自身の心情を容易に託すことのできる対象でもあったのだろう。林の中にそっと佇む茅葺屋根の家や、身を寄せ合うようにして民家が立ち並ぶ風景を、様々な視点で捉えながら、柔らかな筆致とセピア調のけぶるような色彩で表現した作品には、繊細な感情が宿っている。”と説明されています。

「冬」という作品です。“自らの居場所を絵に求めるかのようにして民家という主題を取り上げ、そこに様々な感情を託して描くという初期の不染芸術の完成形と言える。(中略)自然に囲まれた農村風景を俯瞰的に捉えた作品だが、柔らかく繊細な筆致とぼかしを取り入れたセピア調の色彩が郷愁を誘う、詩情に満ちた作品である。”と説明されています。残念ながら、私は、このような風景には郷愁を感じられない感性の持ち主なので(おそらく現代の日本人の大半は、このような風景に対する郷愁はフィクションとして以外には感じられないでしょう。ただし、それがフィクションと思わない人も多いのでしょうが)、この説明は当てはまりません。日本画の場合、田園風景とか、田舎の鄙びた小舎の閑居老人というような南画といったテーマで茅葺の民家を風情で描くことはありますが、不染の描く民家は、これらの場合と違って、ちゃんと建物になっている、というところが特徴的です。へんな言い方ですが、いわゆる家型の立体としての奥行きがあるように描かれているということです。西洋絵画ではパースペクティブといえば当たり前のことですが、日本画では単なる仕切りとか、舞台の背景のようなペッタンコな、家として、建築物の中に人が入れないようなシロモノが描かれているが普通なのです。それに対して、不染の描く家は、伝統的な日本画とは視点が、そもそも違っているのです。画面を見てみましょう。真ん中の茅葺の民家。茅葺の屋根はしっかりとした線で台形の輪郭が引かれています。しかし、それは直線で引かれていなくて、台形の角は丸められています。全体として、その台形は円みを帯びていて、明確な輪郭線で囲まれているのに、尖った感じはなくてほのぼのした感じを持たせています。その下の瓦のもこしの部分は屋根の輪郭よりも細い線で、瓦を碁盤目のように直線で描いているのに、線が細いのと上の茅葺屋根の円みのイメージに隠れて鋭角的に見えてきません。しかも、全体

「冬」という作品です。“自らの居場所を絵に求めるかのようにして民家という主題を取り上げ、そこに様々な感情を託して描くという初期の不染芸術の完成形と言える。(中略)自然に囲まれた農村風景を俯瞰的に捉えた作品だが、柔らかく繊細な筆致とぼかしを取り入れたセピア調の色彩が郷愁を誘う、詩情に満ちた作品である。”と説明されています。残念ながら、私は、このような風景には郷愁を感じられない感性の持ち主なので(おそらく現代の日本人の大半は、このような風景に対する郷愁はフィクションとして以外には感じられないでしょう。ただし、それがフィクションと思わない人も多いのでしょうが)、この説明は当てはまりません。日本画の場合、田園風景とか、田舎の鄙びた小舎の閑居老人というような南画といったテーマで茅葺の民家を風情で描くことはありますが、不染の描く民家は、これらの場合と違って、ちゃんと建物になっている、というところが特徴的です。へんな言い方ですが、いわゆる家型の立体としての奥行きがあるように描かれているということです。西洋絵画ではパースペクティブといえば当たり前のことですが、日本画では単なる仕切りとか、舞台の背景のようなペッタンコな、家として、建築物の中に人が入れないようなシロモノが描かれているが普通なのです。それに対して、不染の描く家は、伝統的な日本画とは視点が、そもそも違っているのです。画面を見てみましょう。真ん中の茅葺の民家。茅葺の屋根はしっかりとした線で台形の輪郭が引かれています。しかし、それは直線で引かれていなくて、台形の角は丸められています。全体として、その台形は円みを帯びていて、明確な輪郭線で囲まれているのに、尖った感じはなくてほのぼのした感じを持たせています。その下の瓦のもこしの部分は屋根の輪郭よりも細い線で、瓦を碁盤目のように直線で描いているのに、線が細いのと上の茅葺屋根の円みのイメージに隠れて鋭角的に見えてきません。しかも、全体 として晩秋の草が枯れたダークイエローの色調に染まっていて、茅葺屋根も同じ系統の色て、家の木材の柱や建具もくすんだ茶色で似た色になっているところを、この線による輪郭がメリハリをつけています。つまり、この画面はダークイエローを基調としたベースに線による輪郭でつくられているといっていいのです。そこで、画家は何種類もの細い線のバリエイションを使い分けて、直線を適度に円みを加えて輪郭を作って、その輪郭が表現を作っているということです。ここで注意したいのは、村の民家の風景なのに人間が一人もいないことです。人のいない静けさと言えるかもしれませんが、そこに人のいる感じがするように描かれているのは、図式的な均衡を少しずらしているのと、適度な円みを加えた輪郭線による効果ではないかと思います。そこにあるのは微妙な加減であり、この作品ではそれがハマっていると思います。それらが、この作品の完成度ではないかと思います。

として晩秋の草が枯れたダークイエローの色調に染まっていて、茅葺屋根も同じ系統の色て、家の木材の柱や建具もくすんだ茶色で似た色になっているところを、この線による輪郭がメリハリをつけています。つまり、この画面はダークイエローを基調としたベースに線による輪郭でつくられているといっていいのです。そこで、画家は何種類もの細い線のバリエイションを使い分けて、直線を適度に円みを加えて輪郭を作って、その輪郭が表現を作っているということです。ここで注意したいのは、村の民家の風景なのに人間が一人もいないことです。人のいない静けさと言えるかもしれませんが、そこに人のいる感じがするように描かれているのは、図式的な均衡を少しずらしているのと、適度な円みを加えた輪郭線による効果ではないかと思います。そこにあるのは微妙な加減であり、この作品ではそれがハマっていると思います。それらが、この作品の完成度ではないかと思います。

このような行き方は「雪之家」(右図)という作品で、雪に埋もれた白一色の世界に一軒の家があるのを、輪郭線の引き分けで、白い中から家の形が生まれ、存在が立ってくるという体験をするようなのでした。それは、白い面から画家が家という存在を切り取り、画面に存在させるのを目前にするような体験です。そこには、すでに在る事物を写すというのとは違う、在ることを画面のなかで作ってしまうというリアリティが感じられるものです。それを作り出しているのが、不染の線ではないかと私には思えるのです。

このような行き方は「雪之家」(右図)という作品で、雪に埋もれた白一色の世界に一軒の家があるのを、輪郭線の引き分けで、白い中から家の形が生まれ、存在が立ってくるという体験をするようなのでした。それは、白い面から画家が家という存在を切り取り、画面に存在させるのを目前にするような体験です。そこには、すでに在る事物を写すというのとは違う、在ることを画面のなかで作ってしまうというリアリティが感じられるものです。それを作り出しているのが、不染の線ではないかと私には思えるのです。

「思出之記」(左図)という3巻の巻物は圧巻でした。いわゆる絵巻物の横に長い画面ですが、絵巻物というと絵物語が一般的ですが、ここには物語要素はまったくなくて(不染という人は、物語志向が全く見られない画家で、日本画家としては珍しいタイプの人ではないかと思います。)横に水平に広がる風景を、これでもかというほど延々と描いたものです。端的に言えば、「冬」の民家の風景を横に異常に長い巻物形式に延々と描いたものといってもいいです。構図は、俯瞰的に見下ろすのを風景に応じて横に移動しながら映った風景です。そこに微細と言ってもいいほど細かく民家や周囲の植え込みや田畑、あぜ道が細かい線で描かれてい ます。そこで不思議なのは、緻密にびっしりと描きこまれているのに、そういう感じがしないのです。画面が描写の過剰でせせこましくなったりしないのです。この作品もそうですが、不染の作品では空がひろく取り込まれることは少なくで、俯瞰という視点のせいもありますが、地面とそこに建っている民家を描いています。そこでは、空間の抜け、あるいは余白がとられていないので、息が詰まりそうなのですが、それがないのです。そのため、これだけ細かく描きこまれていても、のどかで風情のある雰囲気が漂っているのです。どうして、そうなっているのか、今もって、分かりません。おそらく、色遣いと線が極細で存在を強く主張していないことが関係しているのではないかと推測しています。

ます。そこで不思議なのは、緻密にびっしりと描きこまれているのに、そういう感じがしないのです。画面が描写の過剰でせせこましくなったりしないのです。この作品もそうですが、不染の作品では空がひろく取り込まれることは少なくで、俯瞰という視点のせいもありますが、地面とそこに建っている民家を描いています。そこでは、空間の抜け、あるいは余白がとられていないので、息が詰まりそうなのですが、それがないのです。そのため、これだけ細かく描きこまれていても、のどかで風情のある雰囲気が漂っているのです。どうして、そうなっているのか、今もって、分かりません。おそらく、色遣いと線が極細で存在を強く主張していないことが関係しているのではないかと推測しています。

「秋色山村」(左図)という作品は、これまで見てきた風景画に比べるとずっと視点をひいて遠景として、空間を構築しています。似たような構図の速水御舟の「洛北修学院村」(右図)と比べると不染の特徴がよく分かると思います。速水の場合は、前景の集落、中景の村の人々、遠景の山々の三つの景色が、つづら折りに曲がりくねった道によってつなげられて、その道を追いかけるという時間要素が、物語を想像させるという画面になっています。これに対して、不染の場合は中心は民家が集まった集落という空間です。この集落の部分だけをみると、一点から俯瞰した空間としてリアルです。その後景となっているおわん形の山は、その空間とは無関係に描かれていて、それらが画面のなかで、どういうわけか同居している。しかも、集落の描き方は、いままでも述べてきたように細かい線で描きこまれている(この点でも、速水とは全く異質の絵です)のに対して、後景の山には明晰さがなくてぼんやりとしている。その間には帯のような霞がかかっているたけで、強引に一つの画面に詰め込んでしまっているのです。速水のように物語の要素で三つの景色に連繋を持たせてまとめるという配慮をしていません。この力技は、この後の「山海図絵」で圧倒的に示されることになるのです。もうひとつ、この「秋色山村」では、枯れ草のような色調で画面全体の雰囲気を作っている中で、民家の白壁の白が光っていて、意外にアクセントになっています。「雪之家」もそうですが、この画家は白という色の使い方にとてもセンスがある人だと思いました。

「秋色山村」(左図)という作品は、これまで見てきた風景画に比べるとずっと視点をひいて遠景として、空間を構築しています。似たような構図の速水御舟の「洛北修学院村」(右図)と比べると不染の特徴がよく分かると思います。速水の場合は、前景の集落、中景の村の人々、遠景の山々の三つの景色が、つづら折りに曲がりくねった道によってつなげられて、その道を追いかけるという時間要素が、物語を想像させるという画面になっています。これに対して、不染の場合は中心は民家が集まった集落という空間です。この集落の部分だけをみると、一点から俯瞰した空間としてリアルです。その後景となっているおわん形の山は、その空間とは無関係に描かれていて、それらが画面のなかで、どういうわけか同居している。しかも、集落の描き方は、いままでも述べてきたように細かい線で描きこまれている(この点でも、速水とは全く異質の絵です)のに対して、後景の山には明晰さがなくてぼんやりとしている。その間には帯のような霞がかかっているたけで、強引に一つの画面に詰め込んでしまっているのです。速水のように物語の要素で三つの景色に連繋を持たせてまとめるという配慮をしていません。この力技は、この後の「山海図絵」で圧倒的に示されることになるのです。もうひとつ、この「秋色山村」では、枯れ草のような色調で画面全体の雰囲気を作っている中で、民家の白壁の白が光っていて、意外にアクセントになっています。「雪之家」もそうですが、この画家は白という色の使い方にとてもセンスがある人だと思いました。

第2章 憧憬の山水

ここまで作品を見てきて、感じたことは、不染という人は、おそらく西洋の油絵のデッサンの修業などしなかったでしょうが、そういう視野をもともと持っていた人ではないかということです。つまり、他の日本画家とは違う目をもともと持っていた。それで、他の画家と同じように日本画を描こうとした。そこで、もともとの目が違うのだから、描かれた作品は違ってくる。そこで、ここでの展示の山

ここまで作品を見てきて、感じたことは、不染という人は、おそらく西洋の油絵のデッサンの修業などしなかったでしょうが、そういう視野をもともと持っていた人ではないかということです。つまり、他の日本画家とは違う目をもともと持っていた。それで、他の画家と同じように日本画を描こうとした。そこで、もともとの目が違うのだから、描かれた作品は違ってくる。そこで、ここでの展示の山 水です。不染は、風景を主な画題としていれば山水画を描いてもおかしくはないとは思います。しかし、このような不染ですから、描いてしまった山水画は、例えば「雪景山水」(右図)といった作品のような、およそ、一般的な山水画とは違って、単にシロクロの陰影による山岳風景ということになってしまうようで、それがとても面白かった。ここで描かれている山は、山水画のパターンのような記号的な山ではなくて、ちゃんとした地形の山です。山容という立体の奥行きや山が連なっている奥行きが地形としてリアリスティックなのです。しかも、山腹の樹林が細かく一歩一本描きこまれ、雪の深く積もった斜面から樹木が突き出ているような、それぞれの質感が描き分けられています。筆に墨をつけて描いているから水墨画ですが、もしペンにインクで描いていれば、ペンによるスケッチということになってしまうでしょう。それほど、リアルで細かいし、西洋画的な空間が構築されていると思います。この作品のような、微塵の曇りのない、どこまでも明晰な風景に比べると、他に展示されていた作品は、水墨画らしくなって、不染の特徴である細かさが影を潜めてしまって、つまらなくなってしまっているという印象です。

水です。不染は、風景を主な画題としていれば山水画を描いてもおかしくはないとは思います。しかし、このような不染ですから、描いてしまった山水画は、例えば「雪景山水」(右図)といった作品のような、およそ、一般的な山水画とは違って、単にシロクロの陰影による山岳風景ということになってしまうようで、それがとても面白かった。ここで描かれている山は、山水画のパターンのような記号的な山ではなくて、ちゃんとした地形の山です。山容という立体の奥行きや山が連なっている奥行きが地形としてリアリスティックなのです。しかも、山腹の樹林が細かく一歩一本描きこまれ、雪の深く積もった斜面から樹木が突き出ているような、それぞれの質感が描き分けられています。筆に墨をつけて描いているから水墨画ですが、もしペンにインクで描いていれば、ペンによるスケッチということになってしまうでしょう。それほど、リアルで細かいし、西洋画的な空間が構築されていると思います。この作品のような、微塵の曇りのない、どこまでも明晰な風景に比べると、他に展示されていた作品は、水墨画らしくなって、不染の特徴である細かさが影を潜めてしまって、つまらなくなってしまっているという印象です。

このコーナーは展示作品の数も多くはないし、こんなのも描いていたという程度のものではないかと思います。

しかし、最後に展示されていた「聖観世音」(左図)は線描による観音像で、その線の微妙で多彩な変化だけで、観音像を描き切ってしまっている。無駄を削ぎ落とした、飾り気のかけらもない描写で、見せてしまう力業はすごいと思いました。

第3章 聖なる塔・富士

展示は、フロアが変わって、次の部屋に入ると山水画とは打って変わって奈良の寺院建築を描いた作品が目に飛び込んできました。薬師寺の東塔を描いたことが一見して分かる「薬師寺東塔之図」(左下図)です。なお、不染は同じタイトルで薬師寺東塔を何度も描いています。とりあえず、2点ほど、その画像を掲げておきます。建築は、不染が多数描いていた家の発展したものと考えると、不染の描く対象というのは一貫していることになると思います。それは、彼の特徴的な線が要求しているというべきか、その線を生かすために適した題材が、日本画の一般的な題材である花鳥風月でも人物でもなく、建築物だっのではないか、と思ってしまいます。

作品を見てみましょう。この東塔を描いた作品では、彼がそれまで民家を描いていたときのような立体を描く描き方ではなくて、まるで設計図のような真正面の姿を描いています。設計図のようだと述べましたが、それほど精確に塔の姿を描写していると言えます。私の知る限り、それまでの日本画では、ここまで建築物を細部まで精確に描写する

作品を見てみましょう。この東塔を描いた作品では、彼がそれまで民家を描いていたときのような立体を描く描き方ではなくて、まるで設計図のような真正面の姿を描いています。設計図のようだと述べましたが、それほど精確に塔の姿を描写していると言えます。私の知る限り、それまでの日本画では、ここまで建築物を細部まで精確に描写する ことはなかったのではないかと思います。薬師寺東塔の裳階のある三重の塔のプロポーションのユニークさを、果たして日本画では認識し得たのか、そういうことに気がついていたのか、疑問に思います。他の日本画の風景を描いたものを見ていると、塔であることが分かればいいという程度、単純化して屋根が重なっているくらいのものが描かれているのがせいぜいではないか。しかも、その正面の塔のプロポーションを画面の真ん中にして、シンメトリーな構図で描いています。これも他の日本画では、ほとんど見たことのない構図です。日本画では、楷書で書いた漢字の堅牢さにたいしてかながきの流れるような柔軟さを雰囲気として志向しているところがあると思います。そこではかっちりした構図では、そういう柔軟さとは相容れないもので、むしろ均衡をさけた構図をとっているところを特徴としていたのではないかと思います。むしろ、西洋絵画では黄金比とか左右のかぎらず点対称とかシンメトリーなどの構図を駆使して画面を設計している作品が多い。この場合には、画面構成にも意味があるといった場合もあります。そこで、この不染の作品では、シンメトリーの構図がとられていて、日本画というよりは油絵のような構成になっている。それを、日本画の作品としてまとめてしまっていることだけでも、すごいと思います。そんな図面のように精確でもあり、油絵のような構図をとっているにもかかわらず、日本画の作品になっているのです。この作品では、背景の飛鳥の山か雲か分かりませんが半円の図形(おそらく、中心の塔を聖なるものと見立てた光背のようなものではないかと思います)で塔の中心の位置から少しずらしてシンメトリーを崩しています。また、当の左右に建物を配していますが、完全に同じではなく、少し崩しています。そして、前景として画面下部をボカシで塗りつぶすようにして林をいれることによって、図式的に見えることのないようにしているように見えます。しかし、よく見るとその前景の林と中心である塔、その左右の建物の大きさはバラバラで写実という点では大きさのバランスは取れていません。それが、どうして、ひとつの画面に収まってしまっているのか、私には説明がつきません。それを見せてしまっているところが不染という画家の凄いところです。

ことはなかったのではないかと思います。薬師寺東塔の裳階のある三重の塔のプロポーションのユニークさを、果たして日本画では認識し得たのか、そういうことに気がついていたのか、疑問に思います。他の日本画の風景を描いたものを見ていると、塔であることが分かればいいという程度、単純化して屋根が重なっているくらいのものが描かれているのがせいぜいではないか。しかも、その正面の塔のプロポーションを画面の真ん中にして、シンメトリーな構図で描いています。これも他の日本画では、ほとんど見たことのない構図です。日本画では、楷書で書いた漢字の堅牢さにたいしてかながきの流れるような柔軟さを雰囲気として志向しているところがあると思います。そこではかっちりした構図では、そういう柔軟さとは相容れないもので、むしろ均衡をさけた構図をとっているところを特徴としていたのではないかと思います。むしろ、西洋絵画では黄金比とか左右のかぎらず点対称とかシンメトリーなどの構図を駆使して画面を設計している作品が多い。この場合には、画面構成にも意味があるといった場合もあります。そこで、この不染の作品では、シンメトリーの構図がとられていて、日本画というよりは油絵のような構成になっている。それを、日本画の作品としてまとめてしまっていることだけでも、すごいと思います。そんな図面のように精確でもあり、油絵のような構図をとっているにもかかわらず、日本画の作品になっているのです。この作品では、背景の飛鳥の山か雲か分かりませんが半円の図形(おそらく、中心の塔を聖なるものと見立てた光背のようなものではないかと思います)で塔の中心の位置から少しずらしてシンメトリーを崩しています。また、当の左右に建物を配していますが、完全に同じではなく、少し崩しています。そして、前景として画面下部をボカシで塗りつぶすようにして林をいれることによって、図式的に見えることのないようにしているように見えます。しかし、よく見るとその前景の林と中心である塔、その左右の建物の大きさはバラバラで写実という点では大きさのバランスは取れていません。それが、どうして、ひとつの画面に収まってしまっているのか、私には説明がつきません。それを見せてしまっているところが不染という画家の凄いところです。

それは、もうひとつ掲げている東塔の図(左図)についても言えます。塔の背後には一段目が薬師寺の伽藍、その上の段には民家が、あいだに森や山があって、その上の段には遠景の集落、その上には水田、その上には別の寺院のシルエット、そして、半円、山と、まるで雛人形の段飾りのように景色が段々に描かれている。その図式のような背景の、ひとつひとつの建物は正確な姿ですが、やはり大きさの点で塔とのバランスがとれていないし、遠近法の位置関係もおかしい。しかし、そんなことは別にして、塔を描いている線と色遣いと背景のとはまったく異質です。しかも、背景には点描のような、花や稲穂を点を打つことによって表現しているでしょうか。それが模様のようになって、画面に装飾的な効果を与えて、背景から塔が浮き上がってくるようにみえます。背景の模様のような図式化されているのに対して、塔はリアルで精確な描写で、まるで両者は違う世界のようです。しかも、塔の頂上の仏舎利の有名な水煙のところは光の光背が付けられているように見えます。譬えていえば、背景の現実の世界に対して塔は聖なる、いわば理想化された世界のような対称です。それが、塔はシンメトリカルだけれど、背後はシンメトリーが崩れている。

それは、もうひとつ掲げている東塔の図(左図)についても言えます。塔の背後には一段目が薬師寺の伽藍、その上の段には民家が、あいだに森や山があって、その上の段には遠景の集落、その上には水田、その上には別の寺院のシルエット、そして、半円、山と、まるで雛人形の段飾りのように景色が段々に描かれている。その図式のような背景の、ひとつひとつの建物は正確な姿ですが、やはり大きさの点で塔とのバランスがとれていないし、遠近法の位置関係もおかしい。しかし、そんなことは別にして、塔を描いている線と色遣いと背景のとはまったく異質です。しかも、背景には点描のような、花や稲穂を点を打つことによって表現しているでしょうか。それが模様のようになって、画面に装飾的な効果を与えて、背景から塔が浮き上がってくるようにみえます。背景の模様のような図式化されているのに対して、塔はリアルで精確な描写で、まるで両者は違う世界のようです。しかも、塔の頂上の仏舎利の有名な水煙のところは光の光背が付けられているように見えます。譬えていえば、背景の現実の世界に対して塔は聖なる、いわば理想化された世界のような対称です。それが、塔はシンメトリカルだけれど、背後はシンメトリーが崩れている。

余談ですが、不染と同じように敗戦後、画壇からはなれて独自の制作活動をした高島野十郎(右上図)は、油絵の画家ですが、薬師寺の東塔をきわめてリアルで精確に描写して、その背景には幻想的な風景を描きこんでいる作品があります。こちらは油絵らしく、真正面ではなくてパースペクティブがあるので、立体的ですが、描く対象として、何か特別の思い入れが感じられるものでした。どこか、通じるところがあるのでしょうか。そんなことをちょっと思いました。

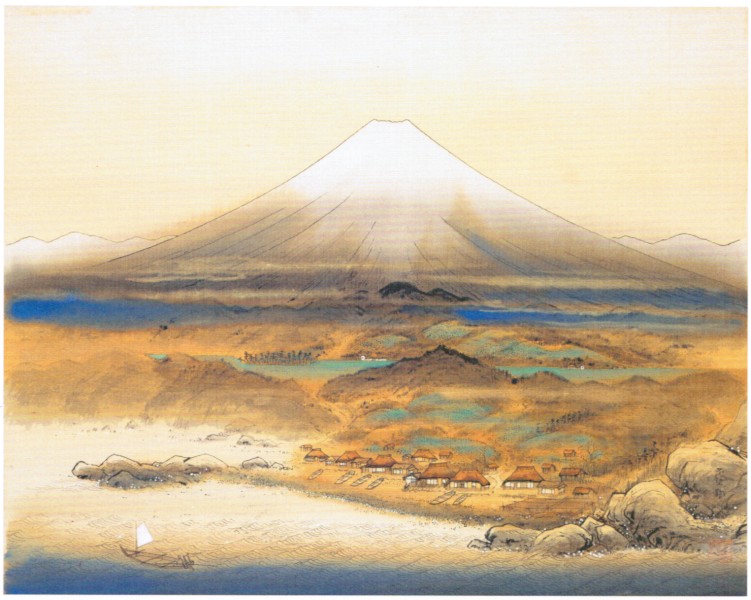

いよいよ「山海図絵」(左下図)を見ましょう。展覧会やポスターやパンフレットに使われた作品で、不染の代表作なのでしょう。これは画像を掲示していますが、これではたんに富士山の絵ということくらいしか分かりません。実物を見て、そのスケール(186×210)とともに画像には納まりきれない情報量について、それらが相乗効果で、それ以上に…異様というと月並みになりますが、オカしいとか狂っているとしか言いようのない突き抜けた作品であることが、はじめて分かります。これほどのスケールに、隅から隅まで細い繊細な線でびっしりと緻密に描きこまれている、その執拗さだけでも異常だ。この作品を製作している際の、不染が繊細な線を一本一本集中して引いている様を想像すると、何かに取り憑かれたような狂気を感じざるを得ません。荒唐無稽な不自然きわまりない構成のはずなのに、この細部の丁寧な描写が見る者を納得させてしまう力技で、しかも、その細部が、画像で見ると分かるけれど、それほど目立たず、全体として突出して見えない。一体どうしてなの?という作品としては不染の代表作であって、彼の特徴がほとんどすべてあらわれた作品です。中心に富士山を位置させて、シンメトリーな構図です。薬師寺東塔を描いた作品もそうでしたが、富士山も正面からの姿を描いています。日本画では富士山は頻繁にとりあげられる題材です。かつての葛飾北斎の富嶽三十六景もそうですし、近代以降の日本画においても横山大観をはじめとした多くの画家が富士山をえがいていますが、不染のような真正面の姿を画面の中央に据えて描いた例は、ほとんどないのではないでしょうか。ほとんどすべての人は中心からずらし、言ってみれば、富士山という対象に真正面から向き合うことから逃げているとも言えるのです。そう考えると、不染のこの構図だけでも、決然とした並々ならぬところがあります。とはいっても、富士山は画面においてヨコでは真ん中ですが、タテでは真ん中には汽車が通過しているのが描かれています。タテは大雑把には3分割されていて富士山は上の三分の一の部分で、下の三分の一が海の風景になっています。これによって、画面が横に広がっていくような印象と、どっしりした安定感を見る者に与えるものとなっていると思います。

いよいよ「山海図絵」(左下図)を見ましょう。展覧会やポスターやパンフレットに使われた作品で、不染の代表作なのでしょう。これは画像を掲示していますが、これではたんに富士山の絵ということくらいしか分かりません。実物を見て、そのスケール(186×210)とともに画像には納まりきれない情報量について、それらが相乗効果で、それ以上に…異様というと月並みになりますが、オカしいとか狂っているとしか言いようのない突き抜けた作品であることが、はじめて分かります。これほどのスケールに、隅から隅まで細い繊細な線でびっしりと緻密に描きこまれている、その執拗さだけでも異常だ。この作品を製作している際の、不染が繊細な線を一本一本集中して引いている様を想像すると、何かに取り憑かれたような狂気を感じざるを得ません。荒唐無稽な不自然きわまりない構成のはずなのに、この細部の丁寧な描写が見る者を納得させてしまう力技で、しかも、その細部が、画像で見ると分かるけれど、それほど目立たず、全体として突出して見えない。一体どうしてなの?という作品としては不染の代表作であって、彼の特徴がほとんどすべてあらわれた作品です。中心に富士山を位置させて、シンメトリーな構図です。薬師寺東塔を描いた作品もそうでしたが、富士山も正面からの姿を描いています。日本画では富士山は頻繁にとりあげられる題材です。かつての葛飾北斎の富嶽三十六景もそうですし、近代以降の日本画においても横山大観をはじめとした多くの画家が富士山をえがいていますが、不染のような真正面の姿を画面の中央に据えて描いた例は、ほとんどないのではないでしょうか。ほとんどすべての人は中心からずらし、言ってみれば、富士山という対象に真正面から向き合うことから逃げているとも言えるのです。そう考えると、不染のこの構図だけでも、決然とした並々ならぬところがあります。とはいっても、富士山は画面においてヨコでは真ん中ですが、タテでは真ん中には汽車が通過しているのが描かれています。タテは大雑把には3分割されていて富士山は上の三分の一の部分で、下の三分の一が海の風景になっています。これによって、画面が横に広がっていくような印象と、どっしりした安定感を見る者に与えるものとなっていると思います。

次の特徴が俯瞰の視点です。前に見た「秋色山村」などの民家を描いた作品や奈良の風景を描いた作品も、俯瞰で見下ろして描いたものです。この「山海図絵」では、かなりの高度から富士山と周辺一帯を見下ろす構図になっています。そうでないと、太平洋の海岸が入らないでしょう。しかし、富士山の向こう側は雪景色になっていて、そのさらに向こうは海岸線のようです。これは位置関係から言えば富士五湖のはずですが、これは富士五湖という湖の風景ではありません。これは日本海以外には考えられません。つまり、不染の視点は日本列島を縦に見通すという、かなり高い視野であったということなのです。もっとも、富士山の図に何食わぬ顔で日本海をいれてしまって、いけしゃあしゃあとしていることだけを取り上げても、尋常ではないと言えます。

次の特徴が俯瞰の視点です。前に見た「秋色山村」などの民家を描いた作品や奈良の風景を描いた作品も、俯瞰で見下ろして描いたものです。この「山海図絵」では、かなりの高度から富士山と周辺一帯を見下ろす構図になっています。そうでないと、太平洋の海岸が入らないでしょう。しかし、富士山の向こう側は雪景色になっていて、そのさらに向こうは海岸線のようです。これは位置関係から言えば富士五湖のはずですが、これは富士五湖という湖の風景ではありません。これは日本海以外には考えられません。つまり、不染の視点は日本列島を縦に見通すという、かなり高い視野であったということなのです。もっとも、富士山の図に何食わぬ顔で日本海をいれてしまって、いけしゃあしゃあとしていることだけを取り上げても、尋常ではないと言えます。