2025年10月15日(水)京都国立近代美術館

今日は、美術館のハシゴをする。遠路、時間とお金をかけて京都まで来たのだから、もとを取り返さなければ、ということで、泉屋博古館から京都国立近代美術館に歩いて向かう。冷泉通りというらしい、住宅地のなかの静かな道路を歩く。観光客の姿は見られない。歩いていると、住宅地の中に、古くて立派な仏閣の建物が現われる。京都らしい風情だと思っていると、平安神宮の近くの大通りに出た。とたんに、観光客でにぎやかな雰囲気に変わった。京都国立近代美術館は平安神宮の門前に京都市図書館など公共施設が並んだ一画にあった。建物の玄関脇の引っ込んだところに小さな入場券売り場があった。入場券を購い、玄関を入ると広いロビーがあった。今まで、少し歩いてきたので、ロビーのベンチに座って小休憩。展示室は階段を上がった3階にある。

今日は、美術館のハシゴをする。遠路、時間とお金をかけて京都まで来たのだから、もとを取り返さなければ、ということで、泉屋博古館から京都国立近代美術館に歩いて向かう。冷泉通りというらしい、住宅地のなかの静かな道路を歩く。観光客の姿は見られない。歩いていると、住宅地の中に、古くて立派な仏閣の建物が現われる。京都らしい風情だと思っていると、平安神宮の近くの大通りに出た。とたんに、観光客でにぎやかな雰囲気に変わった。京都国立近代美術館は平安神宮の門前に京都市図書館など公共施設が並んだ一画にあった。建物の玄関脇の引っ込んだところに小さな入場券売り場があった。入場券を購い、玄関を入ると広いロビーがあった。今まで、少し歩いてきたので、ロビーのベンチに座って小休憩。展示室は階段を上がった3階にある。

まずは、私は堂本印象という画家についての知識がないので、その紹介をかねて主催者のあいさつを引用します。

まずは、私は堂本印象という画家についての知識がないので、その紹介をかねて主催者のあいさつを引用します。

“京都市北区の立命館大学衣笠キャンパスの北側に、建物全体を独創的な装飾で彩った京都府立堂本印象美術館があります。この美術館を作家本人が構想し、外観から内装に至るまで自身でデザインを考案したという事実にはただ驚くばかりです。堂本美術館として開館し、のちに作品とともに京都府へ寄贈された美術館の主は堂本印象という日本画家です。

堂本印象(明治24年(1891)〜昭和50年(1975))は、名を三之助、号は印象のほか「いの字」とも称しました。幼い頃より絵を好んだ印象は、京都市立美術工芸学校や京都市立絵画専門学校で学び、画塾「青甲社」にも入門して研鑽を積みました。大正8年(1919)の第1回帝展で初入選を果たしたのを皮切りに、第3回帝展では特選、第6回帝展では帝国美術院賞を受賞して画壇での地位を確立し、帝展や新文展、日展で審査員を務めるなど政府主催の展覧会(官展)を中心に活躍しました。また、画塾「東丘社」を創立し、母校で教鞭を執るなど後進の育成にも貢献しており、昭和36年(1961)に文化勲章を受章、昭和48年(1973)には京都市名誉市民として表彰されています。

当初は写実を主とし、繊細な筆遣いを特徴としていた印象の画風は、戦後になると抽象的な作風へと移行し、渡欧やミシェル・タピエとの出会いをきっかけに躍動感のある筆のストロークで表現した抽象画へと変貌を遂げます。一人の日本画家がこれほどまでに画風を変化させることは珍しく、この作家の飽くなき探求心と卓抜したセンス、確かな画力を感じさせます。

没後50年の節目に開催する本展では、京都を拠点として全国的に活躍した堂本印象の代表作といえる官展出品作一堂に集結し、この作家の創造の軌跡をたどります。さらには、画壇デビュー前の水彩画や工芸図案とともに後年に手がけた陶芸作品やデザインの仕事などを紹介することで創作の全貌に迫ります。”

没後50年の節目に開催する本展では、京都を拠点として全国的に活躍した堂本印象の代表作といえる官展出品作一堂に集結し、この作家の創造の軌跡をたどります。さらには、画壇デビュー前の水彩画や工芸図案とともに後年に手がけた陶芸作品やデザインの仕事などを紹介することで創作の全貌に迫ります。”

それでは展示にしたがって作品を見ていきましょう。

1章 研鑽の日々

初期の修業時代の作品です。習作やスケッチ、あるいは図案が主な展示です。

「おばけ(花街の節分会)」(右側)という1912年頃の作品です。“旧暦の大晦日にあたる節分の日に異性装など普段とは異なる恰好をして年末に跋扈する鬼を避けるという風習があり、特に花街のものは有名であった。「おばけ」は「お化髪」と書くとされ、普段とは異なる髪型にすることから、花街などで盛んだったのは髪結いの存在が関係するのではないかという指摘がある。本作では、画面いっぱいに扮装を楽しむ女性たちが描かれ、往時の賑わいを偲ばせる。赤は年越しの色であり、福を招くとされた。また、若い娘の象徴である赤色の鹿の子を使った結綿という島田髷の一種で髪を結い上げている姿も見え、成人女性が娘時代の格好をし、反対に若い娘が成人女性の衣裳を着るなど、自由に扮装を楽しんでいる。(図録P.197)”と説明されています。これって、普通の日本画というパターンの画面構成ではないですね。まず余白がないということ。人(この作品の場合は女性)で画面があふれんばかりです。花街の節分会の景色なんでしょうが、背景というか、どこであるかの舞台が描かれていない、というか人で画面がいっぱいなので描く余裕がない。描かれた人々はそれぞれが思い思いに節分会を楽しんでいるようですが、まるでカオス状態です。しかも花街の女性ということで顔は白塗りで仮面をつけているように見える。かつて浮世絵で遊女を描くことがあっても、白塗りの顔が仮面にように見えるようには描かれなかったと思います。そこに派手な赤色が乱舞しているように見える。これはまるで19世紀末のベルギーの画家ジェームズ・アンソールの仮面の人物が画面に充満する幻想画(左側)みたいです。当時の堂本がアンソールの作品を見ていたとは思えませんが、彼の破天荒さをうかがうことができる作品だと思います。研鑽の日々というから修業時代のお稽古を見せられると思ったから、このような破天荒な作品です。こんなを修業時代に描いていたとは。びっくりです。

「おばけ(花街の節分会)」(右側)という1912年頃の作品です。“旧暦の大晦日にあたる節分の日に異性装など普段とは異なる恰好をして年末に跋扈する鬼を避けるという風習があり、特に花街のものは有名であった。「おばけ」は「お化髪」と書くとされ、普段とは異なる髪型にすることから、花街などで盛んだったのは髪結いの存在が関係するのではないかという指摘がある。本作では、画面いっぱいに扮装を楽しむ女性たちが描かれ、往時の賑わいを偲ばせる。赤は年越しの色であり、福を招くとされた。また、若い娘の象徴である赤色の鹿の子を使った結綿という島田髷の一種で髪を結い上げている姿も見え、成人女性が娘時代の格好をし、反対に若い娘が成人女性の衣裳を着るなど、自由に扮装を楽しんでいる。(図録P.197)”と説明されています。これって、普通の日本画というパターンの画面構成ではないですね。まず余白がないということ。人(この作品の場合は女性)で画面があふれんばかりです。花街の節分会の景色なんでしょうが、背景というか、どこであるかの舞台が描かれていない、というか人で画面がいっぱいなので描く余裕がない。描かれた人々はそれぞれが思い思いに節分会を楽しんでいるようですが、まるでカオス状態です。しかも花街の女性ということで顔は白塗りで仮面をつけているように見える。かつて浮世絵で遊女を描くことがあっても、白塗りの顔が仮面にように見えるようには描かれなかったと思います。そこに派手な赤色が乱舞しているように見える。これはまるで19世紀末のベルギーの画家ジェームズ・アンソールの仮面の人物が画面に充満する幻想画(左側)みたいです。当時の堂本がアンソールの作品を見ていたとは思えませんが、彼の破天荒さをうかがうことができる作品だと思います。研鑽の日々というから修業時代のお稽古を見せられると思ったから、このような破天荒な作品です。こんなを修業時代に描いていたとは。びっくりです。

2章 画壇デビュー

「深草」(左側)は1919年の作品で、帝展に出品され入選したことで画壇デビューとなったということです。“本作は京都の深草や亀岡の山村風景に取材した作品で、実景をもとに印象が構図を整理したもので、農村の家々を手前に描き、その奥に田畑や山を望む主観的な風景画となっている。(図録P.171)”と説明されています。写実よりも画面全体の風情が優先されている。とはいっても、木々が一本一本丁寧に描かれているなど、個々のものは細密といえるほど描き込まれています。ある意味で技巧的に構成され、画面の前景、中景、後景の間にボカシを入れることで、その間を処理している。描かれたのは、現実の風景というよりは物語のなかの理想化されたような懐かしい風景です。このような幻想画風な山村風景として、色調はまったく違いますが、速水御舟の「洛北修学院村」(右側)を思い出します。制作年代がほぼ同じころなので、時代の流行のようなものがあったのでしょうか。しかし、堂本という画家は対象を写実的に描くことはできても、それだけでは飽き足りない人だったということをうかがわせる。

「深草」(左側)は1919年の作品で、帝展に出品され入選したことで画壇デビューとなったということです。“本作は京都の深草や亀岡の山村風景に取材した作品で、実景をもとに印象が構図を整理したもので、農村の家々を手前に描き、その奥に田畑や山を望む主観的な風景画となっている。(図録P.171)”と説明されています。写実よりも画面全体の風情が優先されている。とはいっても、木々が一本一本丁寧に描かれているなど、個々のものは細密といえるほど描き込まれています。ある意味で技巧的に構成され、画面の前景、中景、後景の間にボカシを入れることで、その間を処理している。描かれたのは、現実の風景というよりは物語のなかの理想化されたような懐かしい風景です。このような幻想画風な山村風景として、色調はまったく違いますが、速水御舟の「洛北修学院村」(右側)を思い出します。制作年代がほぼ同じころなので、時代の流行のようなものがあったのでしょうか。しかし、堂本という画家は対象を写実的に描くことはできても、それだけでは飽き足りない人だったということをうかがわせる。

「石榴」は1920年の作品です。実をたくさんつけたザクロの枝が上下左右に大きく屈曲する様子が画面いっぱいに描かれています。複雑に交差する枝ぶりは画面に流動感を与え、画面中央に静かに佇むリスと対比を見せています。堂本という人は、写生の人ではなく画面をデザインする志向性の人であるように思います。ザクロの枝ぶりはその表われて、動と静の対比だけでなく、直線が屈曲してゴツゴツしたザクロの枝に対して、リスは丸みを帯びた形で柔らかく描かれています。また、ザクロの枝がボカシ気味の線で描かれているのに対して、実は明確な輪郭線で描かれています。それらの対比が画面にリズム感を生んでいます。しかし、全体の色調は葉の黄色から枝、実へと段々と濃くなって茶色にいたるグラデーションにあって、画面全体に落ちつき与えています。これは、描く対象よりも描かれた結果としての画面に関心の重点があるということの表われだと思います。

「石榴」は1920年の作品です。実をたくさんつけたザクロの枝が上下左右に大きく屈曲する様子が画面いっぱいに描かれています。複雑に交差する枝ぶりは画面に流動感を与え、画面中央に静かに佇むリスと対比を見せています。堂本という人は、写生の人ではなく画面をデザインする志向性の人であるように思います。ザクロの枝ぶりはその表われて、動と静の対比だけでなく、直線が屈曲してゴツゴツしたザクロの枝に対して、リスは丸みを帯びた形で柔らかく描かれています。また、ザクロの枝がボカシ気味の線で描かれているのに対して、実は明確な輪郭線で描かれています。それらの対比が画面にリズム感を生んでいます。しかし、全体の色調は葉の黄色から枝、実へと段々と濃くなって茶色にいたるグラデーションにあって、画面全体に落ちつき与えています。これは、描く対象よりも描かれた結果としての画面に関心の重点があるということの表われだと思います。

「猫」は1922年の作品ですが、これも単なる写実ではない。それは、猫のプロポーションを見れば明らかです。猫は白い羽毛を極細の線を一本一本引いてフワフワな質感を表わしています。それに対して、背後の岩とそれに貼りつくような葉は黄土色と緑色を平塗りしたような面としてあって、対比的です。葉の緑に対して猫の白が対比される構成で、その中心に子猫の金色の目が光っていて、これが印象的です。これで、単に猫がかわいいというのではなく、何か神秘的なものに見えてきます。

「猫」は1922年の作品ですが、これも単なる写実ではない。それは、猫のプロポーションを見れば明らかです。猫は白い羽毛を極細の線を一本一本引いてフワフワな質感を表わしています。それに対して、背後の岩とそれに貼りつくような葉は黄土色と緑色を平塗りしたような面としてあって、対比的です。葉の緑に対して猫の白が対比される構成で、その中心に子猫の金色の目が光っていて、これが印象的です。これで、単に猫がかわいいというのではなく、何か神秘的なものに見えてきます。

1924年の「坂」は、構図がとても面白い作品です。画面中央に坂が大きく配され、それが真っ直ぐに奥に向かっています。手前で直角に左に曲がっていますが、これがワザとらしい。この坂道は不自然に広い。片道3車線ずつ上り下りとありそうな大通りです。このわざとらしいほどの正面からのアングルは、アンリ・ルソーを彷彿とされます。その通りの左に空地と寺の石垣が続き、右には民家が並ぶ。中空から望遠レンズによって俯瞰したような、風景の圧縮された遠近感が作品に素朴で戯画的なイメージを与えています。通りには、和装と洋装の人々が行き交い、自転車、人力車、電柱など、まさに大正という時代を表す風俗が描き込まれていて、これらに加え、遠景に描かれた気球や洋館など、作品内にちりばめられた不思議な和洋折衷は見るものを退屈させることがない。その人物もすべて正面でパターン化されていて、大和絵の往来図みたいですが、大和絵の場合は往来を横から見ているのに対して、この作品は正面からです。そして、一番手前に、この坂を見下ろすように土手に腰掛けてスケッチをしている人の後ろ姿があります。いうならば、この画面は、この人が描いていて、その中に自身も入り込んでしまったというのでしょうか。それば画面全体がツクリモノめいたところで、シュールな印象が強い作品です。この人は、描くことはもとより、それ以上に最新の情報を敏感に取り入れて、様々な作品の構想を考えることの方が好きだったのではないか、と思えてきます。

1924年の「坂」は、構図がとても面白い作品です。画面中央に坂が大きく配され、それが真っ直ぐに奥に向かっています。手前で直角に左に曲がっていますが、これがワザとらしい。この坂道は不自然に広い。片道3車線ずつ上り下りとありそうな大通りです。このわざとらしいほどの正面からのアングルは、アンリ・ルソーを彷彿とされます。その通りの左に空地と寺の石垣が続き、右には民家が並ぶ。中空から望遠レンズによって俯瞰したような、風景の圧縮された遠近感が作品に素朴で戯画的なイメージを与えています。通りには、和装と洋装の人々が行き交い、自転車、人力車、電柱など、まさに大正という時代を表す風俗が描き込まれていて、これらに加え、遠景に描かれた気球や洋館など、作品内にちりばめられた不思議な和洋折衷は見るものを退屈させることがない。その人物もすべて正面でパターン化されていて、大和絵の往来図みたいですが、大和絵の場合は往来を横から見ているのに対して、この作品は正面からです。そして、一番手前に、この坂を見下ろすように土手に腰掛けてスケッチをしている人の後ろ姿があります。いうならば、この画面は、この人が描いていて、その中に自身も入り込んでしまったというのでしょうか。それば画面全体がツクリモノめいたところで、シュールな印象が強い作品です。この人は、描くことはもとより、それ以上に最新の情報を敏感に取り入れて、様々な作品の構想を考えることの方が好きだったのではないか、と思えてきます。

同年の「乳の願い」という変なタイトルの作品です。インドのヒンドゥー教の関連らしいです。右脇の女性の恰好はインド風ですね。同年の「坂」が坂道を正面から描いているに対して、この作品は牛を真横から描いています。この角度に何らかの意図があるのかもしれません。この画像で見るだけでは分からないでしょうが、牛の全身は白い羽毛を細い線で一本一本引いて表わされています。それは前の「猫」の場合と同じですが、この大きな牛の全身で細かい線を一本一本引くのは、かなりの労力を要したと思います。そのフワフワ感は現物を見ると実感できます。しかも、単に白い線を引くだけでなく、陰影がつけられていて、つまり、細い線の色を微妙に変えていっている。それで牛の立体感や筋肉の凹凸を表わしています。そのフワフワした白い羽毛の牛のからだに赤い手形がペッタンコ貼り付けられているかのように付けられていて、それがとても目立っています。牛の全身のなかで、明確に輪郭が施されているのは、この手形と牛の角の部分だけです。だから、手形が際立っている。それと、これも画像では見えませんが、牛の立っている土の部分に小さな○が無数に付けられているのは何か意味があるのでしょうか。何かあるのか詮索したくなります。

同年の「乳の願い」という変なタイトルの作品です。インドのヒンドゥー教の関連らしいです。右脇の女性の恰好はインド風ですね。同年の「坂」が坂道を正面から描いているに対して、この作品は牛を真横から描いています。この角度に何らかの意図があるのかもしれません。この画像で見るだけでは分からないでしょうが、牛の全身は白い羽毛を細い線で一本一本引いて表わされています。それは前の「猫」の場合と同じですが、この大きな牛の全身で細かい線を一本一本引くのは、かなりの労力を要したと思います。そのフワフワ感は現物を見ると実感できます。しかも、単に白い線を引くだけでなく、陰影がつけられていて、つまり、細い線の色を微妙に変えていっている。それで牛の立体感や筋肉の凹凸を表わしています。そのフワフワした白い羽毛の牛のからだに赤い手形がペッタンコ貼り付けられているかのように付けられていて、それがとても目立っています。牛の全身のなかで、明確に輪郭が施されているのは、この手形と牛の角の部分だけです。だから、手形が際立っている。それと、これも画像では見えませんが、牛の立っている土の部分に小さな○が無数に付けられているのは何か意味があるのでしょうか。何かあるのか詮索したくなります。

「調鞠図」は1921年の作品です。中国あるいは中央アジア風の衣装を着た人物が蹴鞠をしている。右幅では黄色を帯びた衣裳を着た人物が静かに佇み、左幅では鮮やかな赤色の衣裳を鞠を蹴る躍動感のある姿で描かれ、人物の衣装と動作を対照的に左右に置いています。細かいところですが、白い冠は点を描いて、そのまわりをボカシを入れて表現しています。それは現実にはありえないものです。これらは、すべて想像上のものとして、現実を写したものではないということで、そうすると人物表現も写実的にする意味もなくなります。あくまでも想像上の幻想として人物がリアルでなくても納得できるというわけです。その意味で、想像としていけば、画面を構想、すなわちデザインする際の現実という足枷から解放されることになります。

「調鞠図」は1921年の作品です。中国あるいは中央アジア風の衣装を着た人物が蹴鞠をしている。右幅では黄色を帯びた衣裳を着た人物が静かに佇み、左幅では鮮やかな赤色の衣裳を鞠を蹴る躍動感のある姿で描かれ、人物の衣装と動作を対照的に左右に置いています。細かいところですが、白い冠は点を描いて、そのまわりをボカシを入れて表現しています。それは現実にはありえないものです。これらは、すべて想像上のものとして、現実を写したものではないということで、そうすると人物表現も写実的にする意味もなくなります。あくまでも想像上の幻想として人物がリアルでなくても納得できるというわけです。その意味で、想像としていけば、画面を構想、すなわちデザインする際の現実という足枷から解放されることになります。

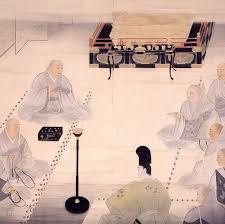

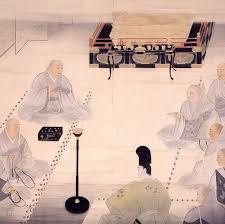

この辺りから中央アジアからインドへと移り、仏教を題材にした作品が並びます。「維摩」は1923年の作品です。“維摩は大乗経典の「維摩経」に登場する人物で、これによると北インドの都市・昆舎離で暮らしていた富豪の在家信者であったとされる。維摩は大乗仏教の教理に精通した人物であった、釈迦が病にかかった維摩の見舞いに弟子を送ろうとしたが、みな彼の碩学を恐れて尻込みをしたという。ただ一人文殊菩薩のみが維摩のもとを訪ね、「不二法門に入る」の道の解釈について問答を交わした。文殊菩薩はそれは「無言無説」であるとしたのに対して、維摩は黙して語らず、言葉を超越した実相をもってその道を実践してみせたという。この有名な場面を描いたのが本作で、中央に維摩を据え、左下でひざまずいているのが文殊菩薩である。(図録P.200)”と説明されています。維摩もそうですが、左下で跪いている文殊菩薩の姿は、あまり前例が見られない、堂本のオリジナルな発想のデザインではないかと思います。文殊菩薩など仏像で多く見られる姿とは、全然違います。私は、維摩については、前例の仏教画よりも西洋画の聖ヒエロニムスの画像との親和性を感じました。そういうデザインをしてしまうところが堂本という画家の特徴なのだろうと思います。おそらく、そういうデザインのところに力が入っているのではないか。維摩の白い髭の部分は、「乳の願い」の牛の羽毛や「猫」での羽毛を描いた手法を、ここでも用いている。白い羽毛の表現を使いたかったのでしょうか。

この辺りから中央アジアからインドへと移り、仏教を題材にした作品が並びます。「維摩」は1923年の作品です。“維摩は大乗経典の「維摩経」に登場する人物で、これによると北インドの都市・昆舎離で暮らしていた富豪の在家信者であったとされる。維摩は大乗仏教の教理に精通した人物であった、釈迦が病にかかった維摩の見舞いに弟子を送ろうとしたが、みな彼の碩学を恐れて尻込みをしたという。ただ一人文殊菩薩のみが維摩のもとを訪ね、「不二法門に入る」の道の解釈について問答を交わした。文殊菩薩はそれは「無言無説」であるとしたのに対して、維摩は黙して語らず、言葉を超越した実相をもってその道を実践してみせたという。この有名な場面を描いたのが本作で、中央に維摩を据え、左下でひざまずいているのが文殊菩薩である。(図録P.200)”と説明されています。維摩もそうですが、左下で跪いている文殊菩薩の姿は、あまり前例が見られない、堂本のオリジナルな発想のデザインではないかと思います。文殊菩薩など仏像で多く見られる姿とは、全然違います。私は、維摩については、前例の仏教画よりも西洋画の聖ヒエロニムスの画像との親和性を感じました。そういうデザインをしてしまうところが堂本という画家の特徴なのだろうと思います。おそらく、そういうデザインのところに力が入っているのではないか。維摩の白い髭の部分は、「乳の願い」の牛の羽毛や「猫」での羽毛を描いた手法を、ここでも用いている。白い羽毛の表現を使いたかったのでしょうか。

続いて「訶梨帝母」は1922年の作品。「維摩」といい、この「訶梨帝母」という仏教関連とはいえ、観音とか何とか如来というようなメジャーなものではなく、マイナーな題材を取り上げています。それは、あまり前例がない、手垢が付いていないので、自分のオリジナルなデザインがしやすいからでしょうか。訶梨帝母は鬼子母神(“おそれ入谷の鬼子母神”)のことで、幼児を捕えて喰らう鬼女であったのが、後に我が子を奪われたた、改心して幼児を庇護する善神となって、あげくに安産の神として親しまれるようになった。この作品で描かれている姿は、入谷の鬼子母神の仏像とは全然違っていて、むしろ西洋画の聖母像に近いように見えます。子供の柔らかな髪の毛や肌の質感は、ダヴィンチやラファエロのスフマートを想わせます。堂本という人は、かなり広い範囲で目配りしていて、その豊富な情報から他の人にはない独自性を持つにいたったように思います。

続いて「訶梨帝母」は1922年の作品。「維摩」といい、この「訶梨帝母」という仏教関連とはいえ、観音とか何とか如来というようなメジャーなものではなく、マイナーな題材を取り上げています。それは、あまり前例がない、手垢が付いていないので、自分のオリジナルなデザインがしやすいからでしょうか。訶梨帝母は鬼子母神(“おそれ入谷の鬼子母神”)のことで、幼児を捕えて喰らう鬼女であったのが、後に我が子を奪われたた、改心して幼児を庇護する善神となって、あげくに安産の神として親しまれるようになった。この作品で描かれている姿は、入谷の鬼子母神の仏像とは全然違っていて、むしろ西洋画の聖母像に近いように見えます。子供の柔らかな髪の毛や肌の質感は、ダヴィンチやラファエロのスフマートを想わせます。堂本という人は、かなり広い範囲で目配りしていて、その豊富な情報から他の人にはない独自性を持つにいたったように思います。

「華厳」は曼荼羅を想わせる大作です。ちょうど、この作品ついて2025年10月28日の朝日新聞の夕刊に記事があったので引用します。“中央に如来、両脇に菩薩が描かれたメインの絵の外側を、55もの小さな絵が取り囲んでいる。表具を含む総寸法は縦4.6m、横3.9m。日本画家の堂本印象が渾身の力で華厳思想の世界観を表わした大作だ。描かれているのは、「華厳経」の「入法界品」に記された物語。文殊菩薩に勧められ、善財童子が悟りを求めて53人の「善知識(仏法を先導する指導者)」を訪ねる巡礼の様子が右上の端から時計回りに続く。壮大な作品は第1回帝国美術院賞となり、印象は画壇の地位を確立した。画家はこの絵を描くため、後に京都・東福寺で管長を務めた尾関本孝から「華厳経」の講義を受けたという。だが、この絵の魅力は、伝統的な形式をなぞるのではなく、独自の創作で華厳思想を表現した点にある。メインの絵で如来を見上げる5人の等身は短く、天使に似ていてどこか西洋風だ。さらに印象は、一切の事物が互いに関係し、重なり合っている(重々無尽の縁起)という華厳経の教えを、55場面をすごろくのようにつなげることで図像化している。”ただ、私が見ていると、どこかペラペラ感があります。それは、薄っぺらいとか平面的というのではなく、つくりものめいた印象があるのです。それと、善知識のもとを訪ねて悟りを開くという物語を描いているはずが、どこか官能的なところが感じられるのです。おそらく堂本という人の性格が信仰という、悪く言えば凝り固まったものに同化しきれなかったのではないかと思われる。

「華厳」は曼荼羅を想わせる大作です。ちょうど、この作品ついて2025年10月28日の朝日新聞の夕刊に記事があったので引用します。“中央に如来、両脇に菩薩が描かれたメインの絵の外側を、55もの小さな絵が取り囲んでいる。表具を含む総寸法は縦4.6m、横3.9m。日本画家の堂本印象が渾身の力で華厳思想の世界観を表わした大作だ。描かれているのは、「華厳経」の「入法界品」に記された物語。文殊菩薩に勧められ、善財童子が悟りを求めて53人の「善知識(仏法を先導する指導者)」を訪ねる巡礼の様子が右上の端から時計回りに続く。壮大な作品は第1回帝国美術院賞となり、印象は画壇の地位を確立した。画家はこの絵を描くため、後に京都・東福寺で管長を務めた尾関本孝から「華厳経」の講義を受けたという。だが、この絵の魅力は、伝統的な形式をなぞるのではなく、独自の創作で華厳思想を表現した点にある。メインの絵で如来を見上げる5人の等身は短く、天使に似ていてどこか西洋風だ。さらに印象は、一切の事物が互いに関係し、重なり合っている(重々無尽の縁起)という華厳経の教えを、55場面をすごろくのようにつなげることで図像化している。”ただ、私が見ていると、どこかペラペラ感があります。それは、薄っぺらいとか平面的というのではなく、つくりものめいた印象があるのです。それと、善知識のもとを訪ねて悟りを開くという物語を描いているはずが、どこか官能的なところが感じられるのです。おそらく堂本という人の性格が信仰という、悪く言えば凝り固まったものに同化しきれなかったのではないかと思われる。

3章 円熟の時代

堂本はデビュー以来、官展でたびたび入選し、画壇での地位を確立していきました。そうなると、ある程度自由に描くことができるようになって、作品を発表し続ける。そういう時期です。この時期が、具象的な日本画作品の最盛期でしょうか。

堂本はデビュー以来、官展でたびたび入選し、画壇での地位を確立していきました。そうなると、ある程度自由に描くことができるようになって、作品を発表し続ける。そういう時期です。この時期が、具象的な日本画作品の最盛期でしょうか。

1930年の「實」という作品です。若い女性が、実をたくさんつけた葡萄の木に寄り添うように立っています。右手には撮ったばかりの葡萄を一房、左手は枝に添えるようなポーズで、これは樹下美人図の様式だそうです。女性のそぱに腰を下ろす少女たちの背後には、鳥居が配された幻想的な景色が広がっています。驚いたのは、立っている若い女性の三つ編みのお下げ髪がほつれた毛まで細やかに描写されていることです。この柔らかな黒い髪とベタッとした面の葡萄の紫色の実と緑色の葉の対比がとても印象的です。

「蒐猟」は1928年の作品です。蒐猟とは春の狩りを意味するそうです。黒と白の二頭の馬を駆って二人の女性が狩りに向かう場面です。現実には、こんな場面はありえないと思います。まず、これほど馬を相互に接近させて走らせるは困難で、馬のポーズもどこか見得を切っているようなところがあります。左下で走っている猟犬は、ちょっと不恰好で、犬というよりイタチみたいです。しかし、この作品の真骨頂は、白と黒の馬の毛のボカシたような柔らかな表現と、風をうけてフワリとたなびく女性の衣裳の表現です。これを描くために、このような題材を選んだのではないかと想像してしまうほどです。そういう風に舞うようなやわらかな表現に対して、手前の梅の花の直線的でしっかりとしたところが対照的です。そして、二人の女性が互いに顔を向け合って、視線を交わしています。まるで応答しているかのような表情。このような生き生きとした表情は、伝統的な美人画でも近代の日本画でも、なかなか見られるものではないと思います。それをこの人は、さりげなく、あっさりとやってしまっているのです。

「蒐猟」は1928年の作品です。蒐猟とは春の狩りを意味するそうです。黒と白の二頭の馬を駆って二人の女性が狩りに向かう場面です。現実には、こんな場面はありえないと思います。まず、これほど馬を相互に接近させて走らせるは困難で、馬のポーズもどこか見得を切っているようなところがあります。左下で走っている猟犬は、ちょっと不恰好で、犬というよりイタチみたいです。しかし、この作品の真骨頂は、白と黒の馬の毛のボカシたような柔らかな表現と、風をうけてフワリとたなびく女性の衣裳の表現です。これを描くために、このような題材を選んだのではないかと想像してしまうほどです。そういう風に舞うようなやわらかな表現に対して、手前の梅の花の直線的でしっかりとしたところが対照的です。そして、二人の女性が互いに顔を向け合って、視線を交わしています。まるで応答しているかのような表情。このような生き生きとした表情は、伝統的な美人画でも近代の日本画でも、なかなか見られるものではないと思います。それをこの人は、さりげなく、あっさりとやってしまっているのです。

1929年の「木花咲耶姫」は、今回の展覧会チラシでも使われている作品です。木花咲耶姫は古事記に出てくる神話的な人物。近代の日本画は西洋画の影響というかそれに対抗するためにかで写実を標榜したと思います。それが風景画とか花鳥画などの近代化ということになるのでしょうが、人物画は日本の絵画の本質的なところと齟齬があるのか、結果として描かれた人物に生気がなかったとか、存在感がなかったものだったと思います。例えば安田靫彦の歴史的人物を取り上げた作品なんが、一応大家とされているらしいのですが、人物が死んでいる。こういう状況の中で、堂本の、この作品は歴史画というより幻想絵画として割り切って描かれているみたいで、いわゆる絵空事だからリアルである必要はない。そこで日本画的な人物表現の特徴をストレートに出しても違和感を生じさせず、むしろモダーンな受け取られ方を可能にしていると思います。満

開の桜の下で足元にはタンポポなどの花が咲いている。そこに白い透け透けの衣裳を着た女性が腰を下ろしている。顔は美人画の記号的なパターンですが、それは幻想の二次元的風景ということで違和感はありません。画面全体は二次元的というか平面的で、それが幻想ということにハマる。背景の桜の花はすべて正面を向いていて影がない。足元のタンポポもそう。これは、ラファエル前派のJEミレイの「オフィーリア」の花に囲まれて溺死している美少女の非現実的な画面に通じるところがある。しかも、堂本の特徴の一つといえる白の陰影の使い方の巧みさによって、白い衣裳越しに女性の乳房のふくらみや腰の曲線を表現していて、官能的なところもある。それが、木花咲耶姫という神話の人物、つまり非現実の存在だから安心して目を楽しませることができるわけです。

開の桜の下で足元にはタンポポなどの花が咲いている。そこに白い透け透けの衣裳を着た女性が腰を下ろしている。顔は美人画の記号的なパターンですが、それは幻想の二次元的風景ということで違和感はありません。画面全体は二次元的というか平面的で、それが幻想ということにハマる。背景の桜の花はすべて正面を向いていて影がない。足元のタンポポもそう。これは、ラファエル前派のJEミレイの「オフィーリア」の花に囲まれて溺死している美少女の非現実的な画面に通じるところがある。しかも、堂本の特徴の一つといえる白の陰影の使い方の巧みさによって、白い衣裳越しに女性の乳房のふくらみや腰の曲線を表現していて、官能的なところもある。それが、木花咲耶姫という神話の人物、つまり非現実の存在だから安心して目を楽しませることができるわけです。

それに対して1931年の「大原談義」は歴史上の事件について資料に忠実に描いた歴史画ということで、歴史の教科書の挿絵のようで、精彩を欠いているように見えます。

それに対して1931年の「大原談義」は歴史上の事件について資料に忠実に描いた歴史画ということで、歴史の教科書の挿絵のようで、精彩を欠いているように見えます。

1930年の「雪」という作品です。雪をかぶった蘆の間を白鷺がとんでいる。水辺では、もう一羽が餌をとっている。そういう画面を、蘆の葉は枯れて黄色になった部分を微妙な諧調で塗り分け、蘆の葉に降り積もる雪は陰翳をつけて立体的に描いています。積もった雪と白鷺の白 は、堂本得意の白の使い分けです。とくに白鷺は透明感ある白を基調に羽根の模様が強い白で描き分けられています。とくに画面左側では、飛んでいる白鷺が水平に描かれ、蘆の葉とそれに積もった雪が水平に並んで、画面に白い横線のリズムを作り出しています。横のリズムを貫くように葦の緑の茎が縦の線です。このように画面構成をデザインしている。風景は、そのための口実というわけです。ここにおいて、白鷺が写実的かどうかなどは問題にならない。

は、堂本得意の白の使い分けです。とくに白鷺は透明感ある白を基調に羽根の模様が強い白で描き分けられています。とくに画面左側では、飛んでいる白鷺が水平に描かれ、蘆の葉とそれに積もった雪が水平に並んで、画面に白い横線のリズムを作り出しています。横のリズムを貫くように葦の緑の茎が縦の線です。このように画面構成をデザインしている。風景は、そのための口実というわけです。ここにおいて、白鷺が写実的かどうかなどは問題にならない。

「雲収日昇」は1938年の作品で、水墨画のようなモノクロームの作品です。「蒐猟」や「木花咲耶姫」から10年近く経って、色彩豊かな画面からモノクロームな画面に、色調が変わってきました。“夜明けの陽に照らされて、山々にたれ込めている雲や霧が収まり、明るくなっていく様が描かれている。中景には細く流れ落ちる一条の滝も見え、遠くの山の頂をやがて昇り来る陽の光がうっすらと暖色に染めていく。松の配置、山の連なり、海へのつながりが心地よく、左手前にひらけた水面には日の出を待つ水鳥たちが浮かんでいる。…墨を基調として、濃淡やぼかしによって描かれ、幽遠な雰囲気を厳かに漂わせる。 この風景は見る者を美しく広大な大自然の中に誘い、深く包み込んでくれるかのようである。(図録P.203)”と説明されている。さすがにプロの説明は上手いです。ただ、最後の一文は大げさですが。これも、実際の風景ではなく、想像上、敢えて言えば幻想です。だから、リアリティよりも強調したい雰囲気が出せればいい。上記の説明で挙げられているのは、そういう見る者の想像を刺激するための仕掛けと考えていいと思います。その意味で、私は長谷川等伯の「松林図屏風」を想い出しました。

この風景は見る者を美しく広大な大自然の中に誘い、深く包み込んでくれるかのようである。(図録P.203)”と説明されている。さすがにプロの説明は上手いです。ただ、最後の一文は大げさですが。これも、実際の風景ではなく、想像上、敢えて言えば幻想です。だから、リアリティよりも強調したい雰囲気が出せればいい。上記の説明で挙げられているのは、そういう見る者の想像を刺激するための仕掛けと考えていいと思います。その意味で、私は長谷川等伯の「松林図屏風」を想い出しました。

「夕顔図」(右側)は1935年の白黒の諧調で表現された作品です。夕顔は夕方に開花し、翌朝にはしぼんでしまうので、これは月明かりの下で、美しくも妖しく咲いている場面です。墨の濃淡によって表わされる葉の描写が奥行を生み、花の白さが艶めきの効果を与えていると思います。しかし、これはモノトーンといってもモノクロームというのではない。この白黒の諧調は明暗の諧調ではないのです。それなら、黒い葉の下にグレーの葉があるはずはない。普通に考えれば、そその逆になるはずです。だから、この作品でのモノトーンは見る者にいかに印象的に艶やかに見えるかを考えてデザインされていると思うのです。現実の夕顔の風景ではないのです。敢えて言えば、堂本という人は、描写というより、デザインする人なのだろうという、それが表われている作品だと思います。同じようにモノクロームの「夏日好在」(左側)は、白黒の濃淡で描かれている画面のなかでスイカの小さな花だけが金色なのは、あざといと言ってもいいのだけれど、とても印象的です。これは、そういう効果を狙って、実際の花の色がどうなのかとは無関係に目立つかどうかという効果の点から考えられている。私には、そのような視点は堂本の作品には一貫してあるのではないか思えるのです。

「夕顔図」(右側)は1935年の白黒の諧調で表現された作品です。夕顔は夕方に開花し、翌朝にはしぼんでしまうので、これは月明かりの下で、美しくも妖しく咲いている場面です。墨の濃淡によって表わされる葉の描写が奥行を生み、花の白さが艶めきの効果を与えていると思います。しかし、これはモノトーンといってもモノクロームというのではない。この白黒の諧調は明暗の諧調ではないのです。それなら、黒い葉の下にグレーの葉があるはずはない。普通に考えれば、そその逆になるはずです。だから、この作品でのモノトーンは見る者にいかに印象的に艶やかに見えるかを考えてデザインされていると思うのです。現実の夕顔の風景ではないのです。敢えて言えば、堂本という人は、描写というより、デザインする人なのだろうという、それが表われている作品だと思います。同じようにモノクロームの「夏日好在」(左側)は、白黒の濃淡で描かれている画面のなかでスイカの小さな花だけが金色なのは、あざといと言ってもいいのだけれど、とても印象的です。これは、そういう効果を狙って、実際の花の色がどうなのかとは無関係に目立つかどうかという効果の点から考えられている。私には、そのような視点は堂本の作品には一貫してあるのではないか思えるのです。

この章の最後に1938年の「兎春野に遊ぶ」という1999年の郵便切手にも使われた作品。ファンシーグッズのキャラクターにしてもいいような、カワイイ作品。こういうのを大真面目にキッチリと描いてしまうところが、堂本という画家なのでしょう。作品説明では、注文主の還暦を祝って制作されたということですが、年寄り向けに、このようなファンシーな作品を制作したというのですから面白い。

この章の最後に1938年の「兎春野に遊ぶ」という1999年の郵便切手にも使われた作品。ファンシーグッズのキャラクターにしてもいいような、カワイイ作品。こういうのを大真面目にキッチリと描いてしまうところが、堂本という画家なのでしょう。作品説明では、注文主の還暦を祝って制作されたということですが、年寄り向けに、このようなファンシーな作品を制作したというのですから面白い。

4章 世界に触れて

第二次世界大戦後の堂本の活動です。敗戦により連合国の占領を受けて、伝統文化は制限され、かわりに外国文化が奔流のように入ってきます。その中には、戦後の欧米の新しい芸術運動の潮流もあって、堂本はそれらに触れ、自らの作風を大きく変化させていきます。ある意味、そういうところが堂本という画家の真骨頂なのかもしれません。3章で描いていたような作品を描きつづければ、画壇での地位は安泰なのに、全く異質な傾向の作品を

「婦女」は1948年の作品です。これまで見てきた日本画とは、見てくれの異質な作品です。“戦後混乱期に登場した有閑階級の女性たちが、お茶を楽しみながら立ち話に花 を咲かせている。その様子を印象は、やや批判的に見つめモダンな構図と色彩で描き出した。(図録P.204)”と説明されています。ここには、それまでの作品にはなかった諷刺や皮肉が、つまりは作者のメッセージ性という画面そのものが語るのではなくて、言葉などの画面の外側が語るものがある。そういうコンセプチュアルな絵画というのは、それまでの日本画にはなかったものだろうと思います。それと、女性たちの来ている衣裳が真っ黒だったり、真っ赤にベッタリ塗られた平面だったり、あるいはテーブルクロスの市松模様を立体による歪みをなく平面的に描いているなど、平面の組み合わせで画面をつくっていて、どこかギコチない印象を生んでいる。そこがモダーンな軽い感じがします。

を咲かせている。その様子を印象は、やや批判的に見つめモダンな構図と色彩で描き出した。(図録P.204)”と説明されています。ここには、それまでの作品にはなかった諷刺や皮肉が、つまりは作者のメッセージ性という画面そのものが語るのではなくて、言葉などの画面の外側が語るものがある。そういうコンセプチュアルな絵画というのは、それまでの日本画にはなかったものだろうと思います。それと、女性たちの来ている衣裳が真っ黒だったり、真っ赤にベッタリ塗られた平面だったり、あるいはテーブルクロスの市松模様を立体による歪みをなく平面的に描いているなど、平面の組み合わせで画面をつくっていて、どこかギコチない印象を生んでいる。そこがモダーンな軽い感じがします。

1951年の「八時間」になると、それまでの作風を捨て去ったのでしょうか、現代のオフィスをピカソ風に描いてみました、というような作品。キュビズムの理念とか理論で描いたというよりは、直線と曲線で構成し、デフォルメをきかせた画面が面白そうだから、それで遊んでみました、という感じがします。これをキャンバスに油絵の具ではなく、日本画の材料で行なっているのですから。例えば、画面中央の半開きの白い扉が半透明になっているのはどうしてか。以前から半透明の白を作品で効果的に用いていたから、ここでもやってみたとしか思えない。そのように、キュビズムを遊びとして用いていると思われるところから、堂本というひとにとって絵画、それは日本画さえも、遊びだったりするのではないかと思えてくるのです。だからこそ、こんなに軽薄に当時の最先端の芸術運動を試した作品を発表したりする。

1951年の「八時間」になると、それまでの作風を捨て去ったのでしょうか、現代のオフィスをピカソ風に描いてみました、というような作品。キュビズムの理念とか理論で描いたというよりは、直線と曲線で構成し、デフォルメをきかせた画面が面白そうだから、それで遊んでみました、という感じがします。これをキャンバスに油絵の具ではなく、日本画の材料で行なっているのですから。例えば、画面中央の半開きの白い扉が半透明になっているのはどうしてか。以前から半透明の白を作品で効果的に用いていたから、ここでもやってみたとしか思えない。そのように、キュビズムを遊びとして用いていると思われるところから、堂本というひとにとって絵画、それは日本画さえも、遊びだったりするのではないかと思えてくるのです。だからこそ、こんなに軽薄に当時の最先端の芸術運動を試した作品を発表したりする。

1952年の「トレドの家」(左側)では、ブラックなどの初期のキュビズムの風景画(右側)に倣ったような、真面目にキュビズムをやっています的な作品もありました。しかも、キャンバスに油彩です。このことは、堂本のあそび感覚のキュビズムのあらわれであるように思われてきます。

1952年の「トレドの家」(左側)では、ブラックなどの初期のキュビズムの風景画(右側)に倣ったような、真面目にキュビズムをやっています的な作品もありました。しかも、キャンバスに油彩です。このことは、堂本のあそび感覚のキュビズムのあらわれであるように思われてきます。

一方、1953年の「窓」はユトリロ風のヨーロッパの街の風景です。ここまで臆面もなく、パクリというか真似て、しかも、それを発表してしまう。一応、画壇で地位も実績もある人が、です。いい齢をして、よくまあ…。しかも、西洋画とはバック ボーンが異なるのに、それぞれが様になっている。感心するとともに、笑ってしまいます。

ボーンが異なるのに、それぞれが様になっている。感心するとともに、笑ってしまいます。

1955年の「生活」という作品では構成主義的な抽象画っぽい作品です。“一見、構成主義的な抽象画かと思われるが、よく見ると集合住宅が描かれており、黒く配されているのはそれぞれの窓であることがわかる。白、オレンジ、黄土、紫、そして直観でかたどられた色面が組み合わさり、微妙なニュアンスを有しながら、幾何学的構成で表現されている。生活の光景の中に立ち現われる視覚的な面白さを表す一方で、寓意に満ちた象徴性を潜ませ、鮮やかな色の建物壁面に対して見えない黒い窓の奥にある近代社会の人々の暮らしを暗示しているかのようである。数か所に貼り付けられた厚紙、砂目など、絵肌による表現を工夫して、日本画の画材におけるマチエール表現にも向き合い、モンドリアン風の構成に挑戦しながら、かろうじて具体的な対象を残してはいるが、印象の、色面構成を重視した抽象 表現へのさらに進んだ展開を見ることができるだろう。(図録P.206)”と手際よく説明されています。当時の現代建築であるビルディングをデザイン的に描いたらこうなったという、結果として抽象的な画面になったということでしょうか。堂本というとは画面をデザインする人で、そのデザインの方向の選択肢として抽象的なものがあるというのを、モンドリアンなりパウロ・クレーなりの作品を見て、こんなのもありというのを知って、やってみたというもののように思います。これを日本画としてやっているのが興味深い。1956年の「意識」では具体的な対象がなくなって抽象画になってしまいました。

表現へのさらに進んだ展開を見ることができるだろう。(図録P.206)”と手際よく説明されています。当時の現代建築であるビルディングをデザイン的に描いたらこうなったという、結果として抽象的な画面になったということでしょうか。堂本というとは画面をデザインする人で、そのデザインの方向の選択肢として抽象的なものがあるというのを、モンドリアンなりパウロ・クレーなりの作品を見て、こんなのもありというのを知って、やってみたというもののように思います。これを日本画としてやっているのが興味深い。1956年の「意識」では具体的な対象がなくなって抽象画になってしまいました。

展覧会チラシの表紙への引用などから3章の展示が、この展覧会のウリになっているように思えますが、私には、この4章の展示が一番面白かったです。この4章の展示がありうることこそが堂本という人の個性の表われだろうと思います。

展覧会チラシの表紙への引用などから3章の展示が、この展覧会のウリになっているように思えますが、私には、この4章の展示が一番面白かったです。この4章の展示がありうることこそが堂本という人の個性の表われだろうと思います。

5章 アンフォルメルとの出会い

アンフォルメルは、第二次世界大戦後、1950年代のフランスを中心にヨーロッパで展開された、「非定形」な表現を追求する芸術運動です。伝統的な形式にとらわれず、素材の質感や筆致、描く行為自体に焦点を当て、自己の内面や生命の感覚を表現しようとしました。アメリカの抽象表現主義(アクション・ペインティングなど)と同時代に起こり、日本の「具体」も同様の理念を持っていました。堂本は、いちはやく、この動きに呼応するような動きを見せました。

1958年の「無礙」という作品です。「意識」の構成主義的な作品から幾何学的構成が緩くなったという作品です。“モンドリアン風の色面による構成から抜け出すような作風を

示している。本作も同様の作風であり、色面は残りつつも細かく分割され、それぞれの区画もあいまいになっている。顔料の飛沫やにじみを用いながら、新たに造形を生み出そうと模索している様子がうかがえる。(図録P.206)”という説明です。私の見るに、堂本の特徴として白色の微妙な使い向けによるバリエーションがありますが、その新たな展開を試みたのがこの作品と思えます。これまでの作品では、白の白色の濃淡とか透明さを用いていましたが、この作品では絵の具を厚塗りにして白地の上に白い線を積み重ねて、いわゆるマチエールを積んで、その影を作り出す。白の透明さではなく白の鮮やかさを前面に出すという新しさを試した作品と言えると思います。

示している。本作も同様の作風であり、色面は残りつつも細かく分割され、それぞれの区画もあいまいになっている。顔料の飛沫やにじみを用いながら、新たに造形を生み出そうと模索している様子がうかがえる。(図録P.206)”という説明です。私の見るに、堂本の特徴として白色の微妙な使い向けによるバリエーションがありますが、その新たな展開を試みたのがこの作品と思えます。これまでの作品では、白の白色の濃淡とか透明さを用いていましたが、この作品では絵の具を厚塗りにして白地の上に白い線を積み重ねて、いわゆるマチエールを積んで、その影を作り出す。白の透明さではなく白の鮮やかさを前面に出すという新しさを試した作品と言えると思います。

1961年の「風神」(右側)という作品は、日本の「具体」運動の白髪一雄のアクションペインティングのようでもあり、前衛書道のようにも見えます。同じ年の「交響」(中央)という作品では具体的な事物を題材にしないで、交響という事物でない現象をタイトルにしていて、具体物を連想できない、まさにアンフォルメルな作品になっています。ジャクスン・ポロックのようなドリッピングも目立っています。この辺りの作品は、変に説明しようとするより、見ていて「ああ、きれい!」という。

1961年の「風神」(右側)という作品は、日本の「具体」運動の白髪一雄のアクションペインティングのようでもあり、前衛書道のようにも見えます。同じ年の「交響」(中央)という作品では具体的な事物を題材にしないで、交響という事物でない現象をタイトルにしていて、具体物を連想できない、まさにアンフォルメルな作品になっています。ジャクスン・ポロックのようなドリッピングも目立っています。この辺りの作品は、変に説明しようとするより、見ていて「ああ、きれい!」という。

1968年の「ロゴスの不滅」(左側)ではフェルナン・レジェ風の作品になっていて、「交響」のような即興的に描く作品ではなくなっています。

1975年の「善導大師」は晩年の絶筆となった作品ということです。最後に行き着いた境地がヘタウマ風というのが、何か笑っちゃいます。

4章と5章の展示について、書いている言葉が少なくなっていますが、実際の展覧会場では、ここで過ごす時間が長かったです。何も考えず、しばらく作品の前でボゥーッとす るように過ごすことが多かったです。そのためか、思っていた以上に会場で過ごす時間が長くなり、閉館時間が近くなってしまいました。入場券では常設展示を見ることもできるのですが、その時間もあまりなくなってしまいました。企画展示場を出るときに係員から常設展示場への案内の声をかけてくれたので、気がついたので、足早でも鑑賞することができました。そこでも堂本関連の展示を見ることができました。係員の親切に感謝です。

るように過ごすことが多かったです。そのためか、思っていた以上に会場で過ごす時間が長くなり、閉館時間が近くなってしまいました。入場券では常設展示を見ることもできるのですが、その時間もあまりなくなってしまいました。企画展示場を出るときに係員から常設展示場への案内の声をかけてくれたので、気がついたので、足早でも鑑賞することができました。そこでも堂本関連の展示を見ることができました。係員の親切に感謝です。

例えば、1975年の「規範への抵抗」という作品は、抽象的な水墨画です。水墨画は抽象的な画面でもあまり違和感はないようです。企画展の展示にはなくて、常設展示にきてよかったです。

例えば、1975年の「規範への抵抗」という作品は、抽象的な水墨画です。水墨画は抽象的な画面でもあまり違和感はないようです。企画展の展示にはなくて、常設展示にきてよかったです。

堂本尚郎「魚の店」という1954年の作品。堂本尚郎は堂本印象の甥にあたる人です。油絵画家でアンフォルメルの影響を受けたと言われていますが、堂本印象とはちょっと違う寒色系の色調です。でも堂本印象が、このような作品を描いていてもおかしくないとも思います。

堂本元次の「風なごむ丘」は1983年の作品。堂本元次も堂本印象の甥にあたる日本画家です。堂本印象とは異なった作風の風景画です。堂本印象を中心にして堂本ファミリーの画家が他にもいて、常設展で展示されていました。それらを見ることができたのも良かったです。

他の作品も含めて、じっくり見たかったが、時間いっぱい。閉館時間まで美術館にいたのは、はじめての経験だった。