�Q�O�P�U�N�P�P���X���i���j�@�������m���p��

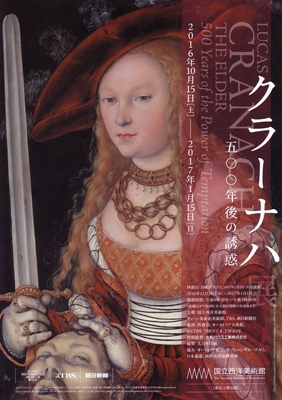

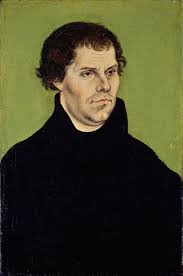

���ƂŁA�W��������I����ă��r�[�ɖ߂�ƁA�c�̃c�A�[�̂悤�ȏW�c�����āA�V�䂾�̏����̂��K�C�h���M�S�ɐ������Ă���̂ɁA�l�X�������X���Ă���̂�ڂɂ����B����ŁA���̐l�����͓W����i�ł͂Ȃ��Ĕ��p�ق��̂��̂ɋ��������邱�ƂɋC�Â����B�����������B���m���p�ق����E��Y�ɔF�肳�ꂽ���Ƃɂ���āA���m���p�ق��ό��n�Ƃ��Č��ɗ���l�X����������̂��B ���܂�W����Ƃ͊W�Ȃ��O�U�肪�����Ȃ�������ǁA�N���[�i�n�Ƃ�����Ƃɂ��āA�ƓW����̎�|�Ȃǂɂ��āA���̂Ƃ���p�^�[���ɂȂ��Ă����Î҂̂����������p���܂��B�g�h�C�c����l�T���X���\�����ƁA���J�X�E�N���[�i�n�i���A�P�S�V�Q�`�P�T�T�R�N�j�́A���قȃG���e�B�V�Y����X�������X�̏������ݏo�������ƂŁA�悭�m���Ă��܂��B���{�ł͂Ƃ��ɁA�N���[�i�n�����F�}���e�B���E���^�[�̎p��`�����ё�����A���j�̋��ȏ��ȂǂŊ�ɂ��ꂽ����������������܂���B����������܂ŁA���̉�Ƃ̓W������{�ŊJ�Â��ꂽ���Ƃ͂���܂���ł����B�h�Ǝ�Î҂������̂Ȃ��ł́A�N���[�i�n�ɂ��ẮA���̒��x�̊ȒP�Ȍ��y�������Ă��Ȃ��̂ŁA���L����Ă����E�B�[�����p�j���p�قْ̊��̂������̈��p��lj����܂��B�g���J�X�E�N���[�i�n�i���j�̓f���[���[��t�@�G���Ɠ�����ŁA�k���[���b�p�ɂ����郋�l�T���X���\����ő傩�����Ƃ����قȉ�ƂƂ��Ēm���A������Ă��܂��B�P�S�V�Q�N�ɐ��܂�A�P�U���I���ɖv�������̃h�C�c�l�̉�Ƃ́A�u�}���e�B���E���^�[�̏ё��v�⓯����̑����̗L���l�̏ё���ɂ���āA�܂��ɏ@�����v�̎����̌������ƂƂȂ�������ł͂Ȃ��A���Ƃ͈�����悷�{�앗�̗D��ȃX�^�C���̊G��ɂ���Ă��̖����グ�܂����B�����I�߂��ɂ��킽��A�h�C�c�k�����B�b�e���u���N�̃U�N�Z���I���̉��ŋ{���Ƃ߂��N���[�i�n�́A���̒n�ő��������ɍH�[���J�݂���ƁA�������瑽���̊G���i�𑗂�o���āu�N���[�i�n�l���v���e�n�ɍL�߂܂����B���q�̃��J�X��N���[�i�n�i�q�j���A���̌�p�҂ƂȂ�ׂ����̌O�����邱�ƂɂȂ�܂��B���́u�N���[�i�n�H�[�v�̍�i�̒��ł����M���ׂ��́A���\�I���Ô��Ȗ��͂ɂ��A�����܂Ŋς�҂��䂫���Ă�܂Ȃ����̉�̐��X�ł��傤�B���Ƃ��N���[�i�n��傢�ɍD�s�J�\�ȂǁA�����̉�Ƃ����������̍�i���瑽��ȉe�����Ă��܂��B���̂��߂ɁA����̓W����ł́A�N���[�i�n�Ɍ����������Đ��삳�ꂽ�A�ߑエ��ь�����p�̍�i���I��Ŏ�����Ă��܂��B�E�B�[�����p�j���p�ق��ߔN�M�S�Ɏ��{���Ă��邱�̎��g�݂ł́A������p�̍�Ƃ�������邱�ƂŁA�ނ�Ƌ����Ƃ̑Θb�����܂�邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B�h ���̈��p�ɏ�����Ă���N���[�i�n�̍�i�ƌ����̂́g���قȃG���e�B�V�Y���h�Ƃ��g���\�I�h�Ƃ������ƂƂ���Ă��邵�A�W������Ă����i�ɂ��A�����������i�̂��̂�����܂��B�������A����͈ꕔ�̓ˏo�����v�f�̂悤�Ɍ����Ă��܂��̂ł��B���̓W����ŃN���[�i�n�̍�i���W�߂�ꂽ��i���܂Ƃ߂Č��Ă݂�ƁA���̉�ƂƂ����̂�������Ȃ��Ƃ�����ۂł��B�W������Ă����i�ɋ��ʂ��Ă��Ȃ��A�Ƃ��������A������������o�����Ƃ��ł��Ȃ��B���Ƃ��A��i�̃o���G�e�B����Ƃ̐����ɔ����āA�l�X�ȕ������ɍL�����āA���̂悤�ȍ�i������Ƃ����悤�ɂ��v���܂���B���̃`���V�Ɉ��p���ꂽ�G��Ɖ�����E�҂̏ё������Ƃ��`�����Ƃ͍l�����Ȃ��̂ł��B���Ƃ��A���̎���̉�Ƃ͋ߑ�ȍ~�̍�Ɛ������߂���̂Ƃ͈���ĐE�l�̐e���̂悤�Ȃ��̂ŃN���[�i�n�̏ꍇ���H�[��g�D���Ă��āA����̓��{�Ō����A�j���̃X�^�W�I�V�X�e���̂悤�ɃX�^�b�t�������č�i��ʎY���Ă����Ƃ����܂��B�W������Ă����i�ɂ̓N���[�i�n�̖��`�ɂȂ��Ă��܂����A�ǂ��܂Ŗ{�l���M���Ƃ��ĕ`���Ă��邩�͕�����Ȃ��̂ŁA��i����l�ł͂Ȃ����Ƃ͓��R�̂��Ƃł͂���܂��B�������A�X�^�b�t���g���ƌ����Ă��A�N���[�i�n���w�����ĕ`�����āA�ŏI�I�ɏo������������i�����āA���F�������炱���N���[�i�n�̖��`���g�킹�Ă���̂ł�����A�N���[�i�n�̈ӌ������f���Ă���͂��Ȃ̂ł��B�]���āA���炩�̋��ʂ̂��̂��F�߂���͂��ł����A���ꂪ���ɂ͌������܂���ł����B���ꂪ���ɂƂ��Ă͕�����Ȃ��Ƃ������_�ɂȂ�܂��B �悭�A�G��́i���Łj��������̂ł͂Ȃ��A�����Œ���������̂ŁA�������Ɗ������邩�ǂ����A�Ƃ����c�_���܂��B�w�Z�̎��ƂŌ|�p�ӏ܂�������Ƃ��A�̂���]�Ƃ̌[�֏��ȂǂŌ����邱�Ƃł��B�����Ō����u������v�Ƃ����̂́A�����ɑ���m���A��̓I�ɂ͌��t�A���S�X�ŗ������邱�Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ȑO�̓W����̊��z�̒��ŁA�������������Ŋ�����Ƃ����̂́A�|�p�Ƃ������[���b�p�E���[�J���ɋN����������A����͗A���i�����̓��{�Ŋ����邱�Ƃ̂ł���Ƃ����D�z���ɗ��ł����ꂽ�Ƃ��낪����̂ł͂Ȃ����Əq�ׂ����Ƃ�����܂����B�����ł́A���̂��ƂƂ͕ʂɁA�G���������Ƃ������Ƃɂ��āA����͎��̊G��̌����Ƃ������ƂɂȂ�̂�������܂��A�ȒP�ɍl���Ă݂����Ǝv���܂��B�N���[�i�n�̍�i�͋ߌ���̒��ۉ�̂悤�Ȋς�҂����R�ɑz��������ƁA���̌������ς�҂ɓ����������A�C�������̂Ƃ͈���āA���ۉ�ɑ��ċ�ۉ�ŁA�����`����Ă��邩�Ƃ�����i�ɂȂ�܂��B���ۉ�̏ꍇ�́A�����ĉ����`����Ă��邩������Ă��܂��āA�����𒈂Ԃ���ɂ��āA�܂�A���S�X���̂ċ����Ċ����邵���Ȃ��悤�Ɏd������ꂽ�Ƃ������i���傫�ȗv�f�Ƃ��Ă���Ǝv���܂��B�Ƃ��낪�A�N���[�i�n�̂悤�ȋ�ۉ�̏ꍇ�ɂ́A�����`����Ă��邩�Ƃ������Ƃ��������āA�������炻�̕`����Ă�����̂Ƃ��Ĕ������Ƃ��A�Ƃ��悤�Ȋ�����Ƃ������Ƃ����邱�ƂɂȂ�܂��B���̏ꍇ�̔������Ƃ����̂��A�܂��`����Ă�����̂���ƂȂ��āA�����������Ƃ������Ƃ�����킯�ł��B�Ⴆ�A���̂̏�����`������i�ł́A�`���ꂽ�����̗��̂Ƃ��Ĕ��������A�����ŐF�ʂ��������Ƃ����Ă��A���̂̐F�ʂ̎g�����Ƃ��Ĕ������Ƃ����������ɂȂ�킯�ł��B�����ł̊�����Ƃ��������̊��ɂ́A�����`����Ă��邩�Ƃ����m�������݂��Ă���킯�ł��B�����Ƃ����Ɗ����͒m���ɂ���č���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�����ł̒m��������Ă��Ȃ��ƁA�����������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�����łȂ��āA���������Ō��悤�Ƃ���ƁA����͒��ۉ�Ƃ��Ă݂邱�ƂɂȂ�A���������\�����ے�ł��܂���B�������A���̏ꍇ�ɂ́A���ۉ�Ƃ��Ċς邱�Ƃf����Ƃ����m���̓������O�Ȃ��Ĉׂ���Ă���킯�ł��B�ł́A�N���[�i�n�̍�i��������Ȃ��Ƃ����̂́A�����������������邽�߂̊�A�܂�x�[�X���ł��Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B ������N���[�i�n�̂悤�ȕ`�����ɗ����Ă݂�ƁA��Ƃ͉�����`���Ƃ����ۂɁA�������̂��A���̂悤�ɕ`���Ƃ������Ƃ������ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���Ă��Ȃ����͕̂`���Ȃ��A�Ƃ����킯�ł��B���̎��̌����Ƃ����̂́A��Ƃ��������Ƃ������ƂŁA���Ƃ��A������`���ꂽ���̂��c��ł�����A�����Ȃ��͂��Ǝv���Ă��A��Ƃɂ͂��������Ă�������`�����͂��ł��B���̌������Ƃ����̂́A�ʂ̌��t�Ō����p�[�X�y�N�e�B���Ƃ��p���_�C���Ƃ������̂ł��B��������������Ƃ����āA���̐l���������Ƃ͈�T�Ɍ����Ȃ���������܂��A�p�[�X�y�N�e�B���Ƃ����͉̂��ʂ�������Ă��Ďg��������Ƃ������ƂȂ��āA�ЂƂ��������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂ЂƂ̃p�[�X�y�N�e�B�����A�l���̓]�@���o�ĕω����邱�Ƃ͂��邩������܂���B�������A����͂ЂƂ̃p�[�X�y�N�e�B�����ω�����Ƃ��������ŁA�Q���R������Ƃ����킯�ł͂���܂���B��Ƃ̋Z�@�Ƃ��Z�p�Ƃ��������̂́A���̃p�[�X�y�N�e�B���ɏ]���Č`���������̂ŁA���ꂪ���̂Ƃ��Č�������̂���i�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B������i������Ƃ����̂́A��i��ʂ��āA��Ƃ̃p�[�X�y�N�e�B����������Ƃ������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B������A���͊�����ʂ��Ēm���ɂ���ĕ����낤�Ƃ���B����������Ƃ��Ă��A����͉�Ƃ̃p�[�X�y�N�e�B���Ɠ����Ƃ͌���܂��A�����łȂ���Ȃ�Ȃ��킯�ł͂���܂���B���̉�Ƃ̂Ƃ͈Ⴄ�A���̑������p�[�X�y�N�e�B�����A������Ƃ̍�i���������Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B ����ŁA������������A���͒͂߂Ȃ��������A���̐l�͂ǂ��Ȃ̂��Ƃ����m�����v��v���ŁA������E�F�u�̐��E�����܂������A���������N���[�i�n�Ƃ́A�Ƃ������Ƃ���Ă������̂͂���܂���ł����B������ǂ����A�ƌ����Ă���s�Ƃ������ƂɂȂ�A�����̋@���ŁA���̕��͂�ǂ�ł������������ɂ͎���ɂȂ��Ă��܂��܂��B�ł�����A��������A�W����ł̂��Ƃ�䍂��Ă�����Ƃ̂Ȃ��ŁA�����Ȃ�ɂ�����x�A�N���[�i�n�̍�i�̊����̊��T���Ă����Ƃ�����Ƃ����Ă��������Ǝv���܂��B����ɂ��āA�K�������������邱�Ƃ͕ۏł��܂��B����ł́A�W���̏͗��Ăɏ]���āA�ʂ̍�i�����Ă��������Ǝv���܂��B

�P�D�ւ̖�͂ƂƂ��Ʉ��{���ƂƂ��ẴN���[�i�n

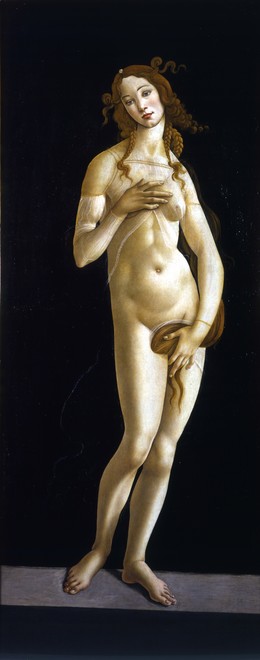

���ɓ����Ă����ɖڂɓ����Ă����i�������u�U�N�Z���I���t���[�h���q�������v�i���}�j�Ƃ����ё���ł��B�����ɉ�Ƃ̓����I�Ȃ��̂Ƃ��A�ˏo�������̂����Ď��� �u����q�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�����Ă����ƁA���l�T���X���́A�����X�t�}�[�g�E�E�E�E�݂����ȁA�h�C�c�̓c�ɂ̕����̎�ɂƂ��Ă͕i���������悤�Ɍ����Ă���悤�ɍ���Ă���Ǝv���܂��B����𒆐S�ɍ���Ă���悤�Ɏv���܂��B�Ⴆ�A�H�[�Ő��삳�ꂽ���̂Ȃ̂ł��傤����ǁA����̊�Ɠ��̂��q�����Ă���悤�Ɏv���܂���B�E�F�u��ŁA�Ⴆ�Q�`�����Ȃǂł悭������R���[�W���̂悤�ł��B�����炭�A�w�i�⓷�͍̂H�[�̉�H�ɕ`�����āA����̊�̕����������N���[�i�n�{�l���ォ��ɕ`�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�N���[�i�n�͊��`���ۂɑS�̂̃o�����X���l���Ă��悩�������A�ŏI�I�ɍ�i�������������͐e���ł���N���[�i�n������f����̂ŁA���̃Y�����N���[�i�n�͔F�߂Ă���̂ł��傤�B�܂�A���̂悤�ȃY���̓N���[�i�n�ɂ͋C�ɂȂ�Ȃ������B�N���[�i�n�ɂƂ��ĊG��Ƃ́A���������Y�����C�ɂ���悤�ȑ̂̂��̂ł͂Ȃ������Ǝv���̂ł��B������r�I�Ⴂ����̍�i�ɂ́A���ړI�ɕ\���Ă���Ǝv���̂ł��B����́A���ꂩ���ŋ�̓I�ɍ�i�����Ă������ōl���Ă��������Ǝv���܂��B

�������A���̔��ʁA���̈�̍�i�̍��E�ɕ`���ꂽ����}���A�i�Ԃ��h���X�𒅂������j�͐l�ԂƂ��Đ����Ă��Ȃ����A�t�B�����c�F�̃��l�T���X�̉�Ƃ����̕`�����ꂽ���̂悤�ɗ��z�����ꂽ�����ɂ��Ȃ��Ă��܂���B�Ւd������G��̉�ʂ̒��ɁA�K�v�ȓo��l���Ƃ��Đ�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��āA���̂悤�ȏ������������Ƃ��Ă�������B����L���̂悤�Ȃ��̂Ƃ��āA�����\�������ڂ������̂Ƃ��āi�Ⴆ�ΐԂ��h���X�Ƃ��j��ʂ̒��ɓ��ꍞ�Ƃ����悤�Ɍ����܂��B����́A��Ō��Ă�������u����q�v�ł������ł����A�P���������݂��A�����������̂Ƃ��ĕ`�����Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ł��B������A�������̃t�B�����c�F�̃��l�T���X�̉�Ƃ����̂悤�ȃ��A���Ƃ��A��Ƃ������`�������Ƃ��A����ȕ`������������i�����肽���Ƃ��A���̂悤�Ȏp���ł͕`����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��ʉ�����A��Ƃ���̂��������҂Ƃ��č�i�𐧍삵�āA��i������҂̑O�ɒ掦����B�N���[�i�n�ɂ́A���������Ƃ�������A��i�Ƃ����̂͌���҂ɒ�o�����i�ŁA�����������̂Ƃ��ĕ\���Ƃ������́A����������l�X�̎��ہA��Ƃ̑����猩��Ό���҂ɋy�ڂ����ʂ̕��ɐS���������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���̂ł��B������A�ŏ��ɔ�r�����f���[���[�₻�̔w��ɂ��郋�l�T���X�̉�Ƃ��������߂��\���Ƃ����z�Ƃ����@�_�Ƃ͕������قȂ��Ă����Ƃł͂Ȃ����B�������A�l�X�A�Ƃ��Ɍy���ɗ��s��ǂ������Ă���悤�ȕq���Ȑl�X�Ɏe����邽�߂ɁA����Ƃ��ăf���[���[�Ȃ̍�i�ɕ키�悤�ɕ`���Ă����B�������A��i�Ƃ��ė��p���Ă��������ŁA�N���[�i�n���g�̏d�S�͕ʂ̂Ƃ���ɂ������̂ŁA�����ɕ������ӂ����������������Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A��p���Ƃ��A�V���̋Z�ʂ�����l�ł��Ȃ������̂ŁA����ꂽ�͂̂Ȃ��Ńx�X�g��s�������Ǝv����̂ł��B

�Q�D����̑��e���ё���ƂƂ��ẴN���[�i�n

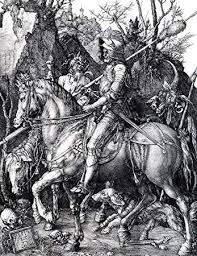

���̏ꍇ�A���������N���[�i�n�̏ё���̐���ɂ����Ċ炪�d�v�ȕ��i�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̊�����Ă݂܂��傤�B�������ɓW������Ă����f���[���[�̕`�����i�E��}�j�Ɣ�ׂ�ƁA�N�i�[�i�n�̓����������яオ��Ǝv���܂��B�f���[���[�̕`����́A�܂�ʼn�U���Ă��邩�̂悤�ɍ��i����ؓ��̋̈�{��{�������邭�炢�ɉA�e�������A���̌��݂��f�i�ł���悤�ɕ������`����Ă��܂��B����ɑ��āA�N���[�i�n�̏ё���̊�́A�����Ƃ�������Ƃ��Ă��āA�A�e�̐[���ł̓f���[���[�ɂ͓G���܂���B�Ⴆ�Ε@�̑��݊��̓f���[���[�̏ꍇ�ɂ͕@���Ɍ���������A��ɉe��������A�e���[���A�@�Ɩj�̂Ƃ���̔��̐F�����������ȃO���f�[�V�����œh�蕪������Ă��܂��B�f���[���[�ɔ�ׂ�A�N���[�i�n�̏ꍇ�ɂ́A�A�e��h��͔�����ɂȂ��Ă��ĕ@�͊�œ�������オ���Ă��鑶�݊��͋H���ŁA�֊s����������ĕ@�̂��������\�킳��Ă���悤�Ɍ����܂��B����́A�f���[���[�Ɣ�ׂ��Ⴂ���ۗ������邽�߂ɋɒ[�Ɍ֒��������������Ă���̂ŁA���ۂ̃f���[���[�ƃN���[�i�n�͏�q�̕����Ɋ���Ă��邭�炢�Ɏ���Ă��������B���̂悤�ȃN���[�i�n�̊�̕`�����ɂ��čl�����邱�Ƃ�����܂��B���ɁA�{���ƂƂ������ق��̗���ŁA�_�����[�}�鍑�̏����R�m�Ƃ������g���̍����l�X�̏ё���`���̂ɁA���̐g���̍����l�X���ё��̃��f���ƂȂ��ĉ�Ƃ̑O�ɗ����Ă���鎞�Ԃ͋͂������Ȃ������ł��傤�B�����ŁA�������h�荞��ŁA�ڍׂɕ`�����ނ��Ƃ��ł���قǁA���f�����\���Ɋώ@���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ł��傤�B������������ꂽ�����Ő��������ё�������������邽�߂ɂ́A���f���̓�����f�����c�����āA���̓������x�[�X�ƂȂ�ё���̃p�^�[���ɂ͂ߍ��ނ��Ƃł��B�܂�́A�W���I�ȃx�[�X���f�����J�X�^�}�C�Y���邱�Ƃɋ߂��Ǝv���܂��B���ɁA���̓_�ł͌��肳�ꂽ�����̂��Ƃŕi���𗎂Ƃ��Ȃ��ō�i�𐧍삷�邽�߂̕��@���m���������Ƃɂ���āA���x�́A���̃N���[�i�n���g�̎��o�Ƀt�B�[�h�o�b�N���N�������̂ł͂Ȃ����B���̓_�Ƒ��̓_�́A����Η����悩�{���悩�Ƃ����z������肩������܂���B�܂�A�x�[�X���f�����J�X�^�}�C�Y����悤�Ȑ�����@���̂�Ƃ������ƁA���̂悤�ȕ`����������Ƃ������Ƃ́A���̑O��Ƃ��Ă����������������Ă���Ƃ������Ƃł��B�����āA���������`������Nj����Ă����Ȃ�A���̑O��ƂȂ錩����i�߂Ă������ƂɂȂ�܂��B����́A�܂�f���[���[�̂悤�ɕ�����[�����ɂ߂�Ƃ��������ł͂Ȃ��āA�����̕\�ʓI�ȓˏo�����������u���Ɏ��o���A���̂��߂ɂ͗ތ^�I�ɕ��������āA���̗ތ^�����яo���Ă��܂����̂�����Ƃ��Č��o�������킯�ł��B����������

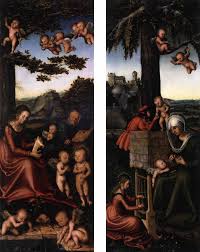

�Ō�ɁA���q�̃N���[�i�n�̕`�����u�U�N�Z���I���A�E�O�X�g�v�i�E���}�j�Ƃ����v�w�̑S�g���ɂȂ�ƁA�ތ^���������A���Y���̌X���������Ȃ��Ă���̂ŁA���̏ё���̃R�[�i�[�œW������Ă�����i�̒��ŁA��Ԍ��Ղ������B���ꂾ���A�N���[�i�n�̍�i�Ƃ����̂́A���A���Y���Ɋ��ꂽ�Ⴉ��َ͈��Ɋ�������A���������Ɖ���Ɍ������i�Ȃ̂ł��B �R�D�O���t�B�Y���̎������ʼn�ƂƂ��ẴN���[�i�n

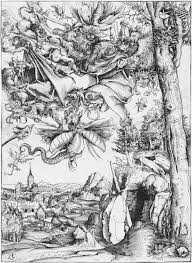

�u���A���g�j�E�X�̗U�f�v�Ƃ�����i�ł��B�Q��i�����ׂĂ���܂����A�E�̂��}���e�B���E�V���[���K�E�A�[�A�����č��̍�i���N���[�i�n�̂��̂ł��B���A���g�j�E�X�̂R���I�̐l�ŁA��\���߂��Ĉ�O���N���ĐM�ɐ����邽�߂ɋ�s���n�߂܂��B���̑��̋�s�ɂ����āA���̍�i�̑�ނł���u���A���g�j�E�X�̗U�f�v�Ƃ�����A����������ẮA���Y�A���̂��ƁA�Ƒ����J�A���K�~�A���_�~�A�H�~�A�l���̊y���݂��ƂƂ������A�ނ��f�����Ă��������̂������̂��Ƃ��܂��ŏ��ɁA�����čŌ�ɂ͔����̂����Ȃ��A�������v������h���J������ɂ��Ȃ���A��s�������Ɏ~�߂�悤�ɂƒ��݂������Ă����̂ł��B�����̃V���[���K�E�A�[�̍�i�͒����̘V�l�̎p�̐��A���g�j�E�X�̎��͂ɌQ����悤�ɉ����̎p�������������܂Ƃ����āA�A���g�j�E�X��������������A�@������ƁA�l�X�Ȃ��Ƃ��d�|���Ă����ʂ��`����Ă��܂��B����ɑ��āA������ނ������Ȃ���N���[�i�n�̏ꍇ�ɂ́A�V���[���K�E�A�[�Ɠ����悤�ɉ��������ɂ܂Ƃ��t����ċɎ����グ���A���������A�@����Ǝd�ł����Ă��āA���ꂪ���������ƃA���g�j�E�X���ӑR��̂ƂȂ��Č����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�ꌩ����ƁA�A���g�j�E�X�Ɖ������Z�����Ă��܂����悤�Ɍ����܂��B�ǂ���T���Ă��A����Â炵�Ă��A�V���[���K�E�A�[�̍�i�ɂ���悤�ȘV�l�̎p�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B�����Č����A���������Ɉ�������ꂽ��A���݂�����ɂ����B�҂̑m�߂����邾���Ȃ̂ł��B���̃N���[�i�n�̍�i�ł̓A���g�j�E�X�Ƃ����l�����`����Ă���Ƃ��������A�ނ̈ߑ��Ɖ��������ɂ܂Ƃ��t����A���܂��܂Ɏd�ł��������郂�m�����邾���Ȃ̂ł��B���̂��邵����A���g�j�E�X�Ƃ������Ƃ�������̂ŁA�����Ŋ����ăA���g�j�E�X��`���K�v���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������A�����ŃV���[���K�E�A�[�ƈ���čۗ����Ă���̂́A�����ł��鈫���̎d�ł��̐��܂����ł���A��ʂ̎���̓N���[�i�n�̍�i�ł͊ԈႢ�Ȃ����������ł��B������A���������̌���Ă���w�i�̒��̕��i���O�̎���`������ł���̂ł��B���̑Δ�ƁA����҂ɂƂ��ẮA�����I�ȕ��i�̒��ɉ��������邩�̂悤�Ɍ����Ă���ŁA��i�̒��Ɏ�������荞�݂₷�����Ă���ƌ����܂��B

�S�D������A���r���@�����X�����̕\���̏��� �������炪�j�S�����ł��B��Î҂̂�������|�X�^�[�̎��ɐG����Ă���N���[�i�n�̓����A�g���قȃG���e�B�V�Y���h�Ƃ��g���\�I�h�Ƃ����̂́A�����œW������Ă��闇�̑������C���[�W���낤�Ǝv���܂��B

�ׂ����Ƃ���̘b����ɂȂ��Ă��܂��܂����A�����ɗᎦ�������B�[�i�X�̔����ɂƂ��āA�N���[�i�n�̍�i�ɑ��Ă̎��̊�������������Ղ��̂ŁA�����ŏ���������邱�Ƃɂ��܂��B�O�̃R�[�i�[�A�N���[�i�n�̏ё���̂Ƃ���ŁA�N���[�i�n�̍�i�̐l�����K�i���A�L���������X��������Əq�ׂ܂����B�܂�A�l��������̂܂܂ɕ`���̂ł͂Ȃ��A�`���ꂽ���̂��l���ƕ���������̂ł��B�������A���ꂪ������Ղ��̂ł���Ȃ������B�܂ǂ���������Ǝv���邩������܂���B���̓���������邱�ƂȂ��A��Ƃ����˔�������i����������܂��B�������A�N���[�i�n�̍�i�͂����ł͂Ȃ��B���̂��Ƃ͏ё���̂Ƃ���ŏq�ׂ܂������A����͍�i�̍�������A�|�p��i�ł���Ɠ����ɍH�Ɛ��i�̂悤�ȍ���������Ă���Ƃ����Ƃ��납��ł��B�������A���̂悤�ȋK�i�����ꂽ�l���\������ǂ����Ċ��\���������邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���B����́A���ۂ̏����̖��͂Ƃ��Ċ��炩�ŏ_�炩�Ȕ��̉����A���̂܂܍�i�ɒ蒅�����邱�Ƃ��ł���A�����ɏ����̖��͂��\����Ă���Ƃ����܂��B�Ƃ��낪�A��������A���ɕ\������Ƃ������Ƃ͕����̂��Ƃł́A�ł��Ȃ��ƌ����܂��B�����\�����߂ɉ�Ƃ����͍H�v��C�����d�˂āA�����ƌ�����l�͓Ǝ��̕\���ŁA���ꂼ��ɍs�Ȃ��Ă���킯�ł��B�������A������H�[�ŋ����łȂ��E�l���������x���ł��͕̂s�\�ɋ߂��B�����ł���A�K�i�����ꂽ�`���ꂽ�l���Ɋ��\������������悤�Ȏd�|�����l���邱�ƂɂȂ�܂��B�N���[�i�n�̃��B�[�i�X�̔����������d������̂悤�Ȃ̂́A���������d�|���̂��߂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B����́A���B�[�i�X�̔w�i�������h��ꂽ���ۓI�Ȕw�i�ŁA�Èł̂悤�ȕ��͋C�����o���Ă��邱�ƂƊW���Ă���̂ł��B�܂�A���̐������́A���ꎩ�g�����\�I�Ƃ��������A�����h��ꂽ�w�i�Ƃ̊W�Ŋ��\����ł���Ǝv����̂ł��B���̔����͔w��̍������E�̒��ōۗ����ĕ����яオ���Ă���悤�ɖڂɉf��܂��B�����A����Ƀ{�b�e�B�`�F���̃��B�[�i�X�̂悤�ȐԂ݂�тт��O���f�[�V�����̂��锧�F�������ɂ����Ă��A�Ȃ��Ȃ��A����ƕ�����Ȃ��Ǝv���܂��B�{�b�e�B�`�F���̃��B�[�i�X�͒n���C�̋P�������z���ɏƂ炵�o�������̂ŁA���̂悤�ȈÂ����E�̒��ł́A���삪�����Ă��܂��āA�܊p�̔����݂��ɂ����Ȃ��Ă��܂��܂��B����ɑ��āA�N���[�i�n�̕s���N�Ȃقǂ̑������͈Èł̒��ł́A��ۓI�ɖڗ��̂ł��B�������A�Â��Ƃ���ł͔����ȉA�e�܂Ō������邱�Ƃ��ł��܂���B�����甒��F���x�^�h��̂悤�Ɉ�l�ɓh���Ă���ق������ʂ��Ղ��̂ł��B�����ŃO���f�[�V�����͍ŏ����ɗ}����ق������ʓI�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���������`�����ł���A���������̌|�p�ƂłȂ��Ă��A����Ȃ�̋Z�p�̂���E�l��

�N���[�i�n�i�q�j�u�f�B�A�i�ƃA�N�^�C�I���v�i�E��}�j�Ƃ�����i�́A��ŏq�ׂ��N���[�i�n�̊��\���ɂ��ẮA���ȃp���f�B�̂悤�ȍ�i�ɂȂ��Ă��܂��B�����ŕ`����Ă��闇�w�����́A��l�ł��B���̌Q���̒��ŁA�N�����_�A���e�~�X�ł��邩�����������܂���B���ꂼ��̏����͏����̊��\���̋L���̂悤�ɂȂ��Ă��āA���ꂼ��̏����̌��Ƃ����݊��͍l������Ă��܂���B

�T�D�U�f����G���u���̂�����v�Ƃ����e�[�}�n �����炭�A���̔��p�W�Ǝ��̃e�[�}�Ȃ̂��낤���Ǝv���܂��B��Î҂������Łg���قȃG���e�B�V�Y���h�Ƃ��g���\�I�h�Ƃ����v�f�ŃN���[�i�n�̓������q�ׂ��Ă��܂������A���̑�\�I�ȕ\���Ƃ��āA�悭������̂��O�̃R�[�i�[�̗��̉�ł��傤���B�����āA�B�ꂽ�e�[�}�n�Ƃ��Ĕ��p�W�̃L�����[�^�[���s�b�N�A�b�v�����̂��Ƒz�����܂��B�g�G�� �u�s�ލ����ȃJ�b�v���v�i����}�j�Ƃ�����i�ł��B���h��̂悤�Ɋ��m�Ƀf�t�H��������Ă���悤�Ɍ����܂��B���̃f�t�H�����ɂ���āA��ʂ̓�l�̐l���̂��������̒j���̊��m���A�������̕����ڗ����Ă���Ǝv���܂��B�E���̏����ɂ́A�U�f���悤�ƌ����ӎu�I�ȂƂ��낪�����܂���B�j���̃j�����Ă��鉺�ڂ�����ɔ�ׂāA�����͐l�`�̂悤�ɕ\�����܂���B���ɂ́A�N���[�i�n�Ƃ�����Ƃ��A�C�^���A����l�T���X�̉�Ƃ����̂悤�ɕ`����ނ�������x���܂��Ă��āA�����ł���Η��z�̑̌^������������_�ł�������A�l�Ƃ��ė��z�̎p�Ƃ����鐹��}���A����Ƃ������l�A���邢�͏ё���̃��f���ƂȂ�l�X�ł�������A���ʎ��I�ɗ��z�����ĕ`�����ƂɎ����ǂ�s�����Ƃ����������ɂ͍s���Ȃ������B�Ƃ������A�s�����Ƃ��ł��Ȃ������B����ŁA�N���[�i�n�͎��g����ƂƂ��Đ����c�邽�߂ɁA�C�^���A����l�T���X�̉�Ƃ����Ƃ͕ʂ̓���

�u�z���t�F���l�X�̎�������f�B�g�v�i�����}�j�Ƃ�����i�ł��B�W����̃|�X�^�[�ł��g���Ă� ���p�������Ȃ�܂������A���̍�i�̏ꍇ�ɂ́A��i���̈ȏ�ɁA���̉���̂悤�ɍ�i�ɕt��������̂��t�����l�Ƃ��č�p���Ă���悤�Ɏv����̂ŁA�����Ă������܂����B���͓݊��Ȃ̂�������܂��A���ۂ̂Ƃ���A���O�ɉ��̏����Ȃ��āA���S�R���ɂ��̍�i�Ɍ������Č��Ă���

�U�D�@�����v�́u��v���������^�[����

|