要するに、ルネサンスというものに対して一般的なイメージはフィレンツェが中心となったものだったのに対して、当時のシエナはビザンティン文化との結びつきが強く、ゴシック末期の洗練された装飾趣味を保ち続け、後のマニエリスムにも通じるような流麗な線描表現と晴朗な色彩の魅力に特徴があって独自性が強かったということになるでしょう。私の趣味は、健康的で合理的なルネサンスはいいのですが、屈折した翳りを秘めたマニエリスムにより惹かれるところがあります。何の屈託のないのは馬鹿みたいなもんで、多少の物事がわかってくると、人はとどこかしら悩みがあったり、不健康なものを分っていても抱えているもので、そういうものにより親近感をかんじるのだ、と勝手に思ったりしています。その意味で、すべてに太陽の光が当たっているような明朗なルネサンス美術よりも、その陰でひねくれているようなマニエリスムの不健康さに現代の人間としては近いものを感じています。で、シエナの美術には中世を引きずっていることからかもしれませんが、それに近いものが見られました。ただし、展示されていたのは、それだけではなく、私の感想はかなり一面的で針小棒大の感は免れ得ないものです。また、展示は陶器や彫刻など様々なものがありましたが、絵画だけを見ていました。

ジョバンニ・アントニオ・バッツィの「天上の愛の寓意」(右上図)という作品。人物が写実的というよりは、中世ゴシックのイコンからマニエリスムにワープしてしまったような感じで、象徴的なシンボルが溢れんばかりに充溢しているのは、北方ルネサンスのデューラーを想わせるような、それでいて、重苦しさは微塵もありません。 アンドレア・ピッチネリの「聖女マクダラのマリア」(左下図)は、マクダラのマリアというわりには少年にも見える。そのためになのかは分かりませんが、顔の部分スフマート使いまくりで目鼻立ちが判然としないほどで、表情にソフトフォーカスをかけたかんじですが、身体に対して頭部の座りがなんとなく落ち着いていない感じがします。しかも、画像は白黒なのですが、色遣いが隣り合わせの色を対立的に配するようにしてあって、何か落ち着かない。白黒でみると、美しい女性像なのですが、何となく神経を逆撫でさせるようなところが、マニエリスムのテイストではないかと思ってしまいます。

このあたりの作品に共通しているのは、フィレンツェやローマでは次第に薄れてしまった、キリスト教に対する峻烈な信仰が綿々と続いていたのではないか、と思わせるものがあります。合理的で開放的なルネサンスよりも、人間の心の深部を図らずも垣間見せてしまうマニエリスムや理性よりも感情を煽るカラヴァッジョニズムに親和的だったのかもしれません。 というよりも、私の一面的な見方といった方が強いかもしれません。 |

2001年11月 東京ステーション・ギャラリー

2001年11月 東京ステーション・ギャラリー 主催者のあいさつの中で概要について次のように述べられています。“イタリア中部、トスカーナ地方の中心に位置するシエナは、1240年創立のシエナ大学や世界中から音楽を志す若者が集うキージ音楽アカデミー等を持つ学問と芸術の街として知られています。ルネサンス芸術はフィレンツェに開花しイタリア、そして全ヨーロッパへと波及していきました。その時代にイタリア美術史上、とりわけ初期ルネサンスにおいてシエナはフィレンツェとともに重要な役割を担いました。このトスカーナの二都市は競合しながらそれぞれ異なった伝統と様式でその後のイタリア美術やヨーロッパ美術を導いています。フィレンツェ美術が文化をささえた金融業や羊毛業などの大商人たちの合理的精神を反映して現実的、個性的、知的なものであったのに対して、シエナ美術は、コムーネ(都市国家)の伝統を保ち続け、コムーネの依頼で多くの美術作品が作られ、集団的性格が強く、感覚的、情緒的、神秘的であり、極めて対照的でした。さらにシエナ美術を特徴づけるものに、シエナの守護聖人聖母マリア信仰にささげられた多くの美しい作品があげられます。シエナの住民(セネーゼ)たちは安心してまどろむことのできる聖母マリアの腕の中にあることに感謝し、美術家も市民も聖母の都市のひとりとして聖母崇拝とコムーネの共同体に根差した愛国心を抱き続けたのです。”

主催者のあいさつの中で概要について次のように述べられています。“イタリア中部、トスカーナ地方の中心に位置するシエナは、1240年創立のシエナ大学や世界中から音楽を志す若者が集うキージ音楽アカデミー等を持つ学問と芸術の街として知られています。ルネサンス芸術はフィレンツェに開花しイタリア、そして全ヨーロッパへと波及していきました。その時代にイタリア美術史上、とりわけ初期ルネサンスにおいてシエナはフィレンツェとともに重要な役割を担いました。このトスカーナの二都市は競合しながらそれぞれ異なった伝統と様式でその後のイタリア美術やヨーロッパ美術を導いています。フィレンツェ美術が文化をささえた金融業や羊毛業などの大商人たちの合理的精神を反映して現実的、個性的、知的なものであったのに対して、シエナ美術は、コムーネ(都市国家)の伝統を保ち続け、コムーネの依頼で多くの美術作品が作られ、集団的性格が強く、感覚的、情緒的、神秘的であり、極めて対照的でした。さらにシエナ美術を特徴づけるものに、シエナの守護聖人聖母マリア信仰にささげられた多くの美しい作品があげられます。シエナの住民(セネーゼ)たちは安心してまどろむことのできる聖母マリアの腕の中にあることに感謝し、美術家も市民も聖母の都市のひとりとして聖母崇拝とコムーネの共同体に根差した愛国心を抱き続けたのです。” 以下では、その中で、脈絡などは考えずに、とくに私の眼を引いた絵画作品をピックアップしたいと思います。

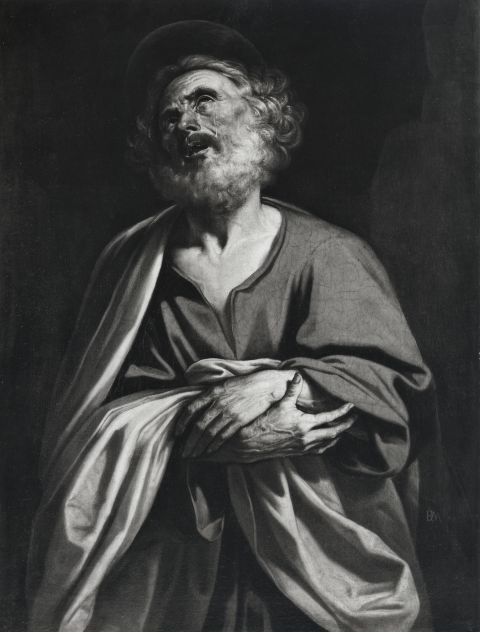

以下では、その中で、脈絡などは考えずに、とくに私の眼を引いた絵画作品をピックアップしたいと思います。 ルティリオ・マネッティの「涙を流す聖ペテロ」(左下図)も白黒の画像で残念なのですが、カラヴァッジョのようなスポットライトを当てたような光と影のドラマティックな場面です。しかる、カラヴァッジョではやらないような老人のしわのひとつひとつを誇張するように浮き立たせ、涙を光に反射させるという、衒いのある表現をしています。それはへんな喩えですが、ヒッチコックという映画監督が、ミルクの入ったカップに観客の視線を集めさせるために、カップの中に電球を仕込んで光らせた、という逸話を思い立させます。それだけに、あざといほどの迫真の効果をあげていると思います。

ルティリオ・マネッティの「涙を流す聖ペテロ」(左下図)も白黒の画像で残念なのですが、カラヴァッジョのようなスポットライトを当てたような光と影のドラマティックな場面です。しかる、カラヴァッジョではやらないような老人のしわのひとつひとつを誇張するように浮き立たせ、涙を光に反射させるという、衒いのある表現をしています。それはへんな喩えですが、ヒッチコックという映画監督が、ミルクの入ったカップに観客の視線を集めさせるために、カップの中に電球を仕込んで光らせた、という逸話を思い立させます。それだけに、あざといほどの迫真の効果をあげていると思います。