|

�W�����W���E�f�E�L���R�W���ϑJ�Ɖ�A |

|

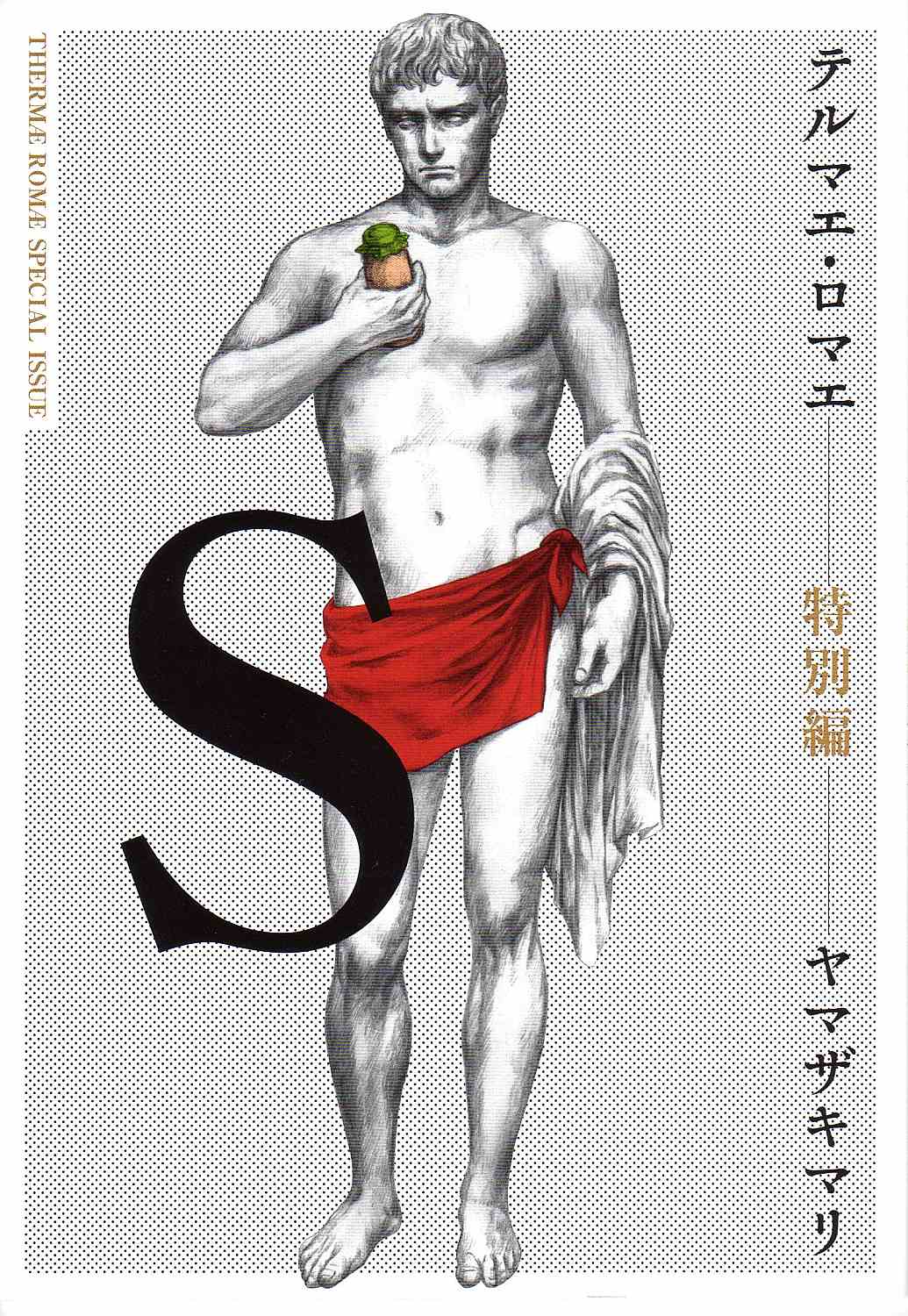

�@ �Q�O�P�S�N�P�P���P�P���i�j�@�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A�� �s�S�̗p�����\���葁���I���A�n�߂ĖK�����p�قł��邯��ǁA�������Ȃ��킯�ł͂Ȃ���ƂȂ̂ŁA��������L�����Ƃɂ����B�z�[���y�[�W�ɐV���w����̃A�N�Z�X���ʐ^�������Đe�ɐ�������ăK�C�h�ɏ]���Č����������A�r���A���x�������Ă��܂����B����́A���p�قƂ͂����Ȃ���p�i�\�j�b�N�Ƃ�����Ƃ̃��r�[�̕Ћ��ɊԎ肵�Ă���悤�ȁA�܂�ŁA�p�i�\�j�b�N��K�₷��悤�ȑ̍قɂȂ��Ă��邩�炾�Ǝv���B�������A���̉�Ђ͂Ȃ�ƂȂ����͋C���Â��B�Ɛт����f���Ă���̂��킩��Ȃ�����ǁA���̒��ɂ�����p�ق܂ł̑����͏d���Ȃ����̂͐����ȂƂ���B

���߂ĖK�ꂽ���p�ق������̂ŁA������ۂ������܂������A��������͖{��̃f��L���R�̈�ۂɂ��ď����Ă��������Ǝv���܂��B �f�E�L���R�Ƃ�����Ƃ��i�ɂ��ẮA�p�������Ȃ���A�L���ȏ������Ñ㕗�̌����̍L��ő����Ă���C���X�g���̍�i��ڂɂ������x�ł����B����������āA��ɂ���Ď�Î҂̂������ł̐��������p���邱�Ƃɂ��܂��B�g�Q�O���I���\�����ƁA�W�����W���E�f�E�L���R�i�P�W�W�W�|�P�X�V�W�j�B�C�^���A�l�̗��e�̂��ƂŃM���V���Ő��܂ꂽ��Ƃ͂˕��e�̎���A�P�V�Ń~�����w���ֈڂ�A���n�ŁA�A�[�m���h��x�b�N�����Ȃǂ̖k���̌��z�I�ȏے���`�ƁA�j�[�`�F�̎v�z�ɑ傫�ȉe�����܂����B�P�X�P�P�N�Ƀp�����o���f�E�L���R�́A�ʎ��I�ł���Ȃ��猻�����ꂵ���_��I�ȕ��͋C�̍�i�\�A���l�A�|���l�[���ɂ���āu�V��������̂Ȃ��ōł������ׂ���Ɓv�Ə̂���A��d�ɂ��̖���m�炵�߂܂��B�ނ̐��ݏo�����u�`����G��v�Ƃ́A����ӂꂽ����̗����ɐ��ށA�܂������V�������m�̐��_���E����ʂɏo�������悤�Ƃ������̂ł���A���̎a�V�Ȏ�@�́A��̃V�������A���X�g�����ɑ傫�ȉe����^���܂����B��ꎟ���E����A�G��̃}�e�B�G�[�����d�������ÓT��`�G��ւ̉�A�̎�����o�āA�L���ȐF�ʂƌ��łȍ\�������A�f�E�L���R�̉�ʂɂ́A�n�⌕���m�ȂǐV���ȃ��e�B�[�t���o�ꂵ�܂��B�����āA���[�}�ɒ�Z�����ӔN�ɂ́A�����̌`����G��̃e�[�}���Ăю��グ���V�`����G���n�����A���̌|�p���E�ɐV���ȉ��l��^���܂����B���������A�f��L���R�̍�i�́A�����Ɣ��̋����s�������A�ς�҂̕s���⍢�f��U������ŁA���̌|�p�ɉB���ꂽ�傫�ȓ�̂䂦�ɁA���������䂫���Ă�݂܂���B�h�����������p�ɂȂ�܂������A�����炭��ʓI�ȃf��L���R���ɋ߂����̂ł��낤�Ǝv���܂��B �����ɂ������܂����悤�ɁA���͗\���m�����Ȃ��Ƃ���ō�i���ςĂ������z���A���̈��p���Q�Ƃ��A�܂��́A�f�E�L���R�̍�i�Q�̈�ۂ��G�c�ɏ����āA��ŁA�W�����ꂽ��i�̌X�̊��z��Ԃ��čs�������Ǝv���܂��B�����ς��f�E�L���R�̈�ۂ́g�y���h�ł��B�Ⴆ�A��Î҂������̍ŏ��̂ق��ŐG����Ă���A�f�E�L���R���e�������Ƃ����A�[�m���h�E�x�b�N�����Ɗr�ׂĂ݂�Ƃ悭������܂��B�x�b�N�����͏ے���`�ƌ������Ƃł����A�����ɂ������u���̓��v�i�E�}�j�͈Â���̉��A��n�̂��鏬���ȌǓ����߂����A���������悹�����M���Â��ɐi��ł������܂�`�����_��I�ȍ�i�ƌ����Ă��܂��B�ʎ��I�ł���Ȃ���_��I�ȕ��͋C�̔Z���ȍ�i�ŁA���̂悤�Ȍ��t�̌`�e�����ł���A�f�E�L���R�Ɠ������̂ɂȂ��Ă��܂��ł��傤�B�������A��ۂ͂܂������قȂ�܂��B����́A�x�b�N�����ɂ͓��̊ݕǂ̏d�ʊ��Ƃ��������\������Ă��āA��ʂɕ`���ꂽ���̂ɑ��݊�������̂ɑ��āA�f�E�L���R�ɂ͂����������̂��������Ȃ��Ƃ����_�ł��B�x�b�N�����̍�i�ł́A�ʎ��I�Ō����ɂ��肻���Ȃ��̂̂悤�ɕ`���ꂽ���̓��ƁA���Ɍ��������M�ɔ����ЂƂ������Ƃ藧���Ă���p���A�����������`����Ă��Ȃ��̂Ɏ������W�܂��Ă��܂��ٗl�����ڂɕt���āA�s�C���Ȉ�ۂ��������܂��B�f�E�L���R�̍�i�ɂ́A���̂悤�ȃx�b�N�����̍�i�ɂ���悤�Ȕ��͂͊������܂���B�f��L���R�̍�i�́A�x�b�N�����ɔ�ׂ�ƁA���ʓI�Ńm�b�y���Ƃ�����ʂɂȂ��Ă��āA�X�̂��̗̂֊s�̓L�`���ƕ`����Ă���悤�Ȃ̂ł����A�����ɂ����ɕ`����Ă���摜�Ƃ�������邱�Ƃ͂���܂���B���̓f�E�L���R�̓`�L�I�����ɏڂ����Ȃ��̂ŁA�ނ��A�J�f�~�b�N�ȋZ�@���C�s�����̂��͕�����܂��A��i���������ł̓x�b�N�����قǏK�n���Ă��Ȃ��͖̂����ł����A�ނ��낻�̂悤�ȉ�ʂ̔��͂Ƃ����������A�����̃A�C�f�B�A����y�ɉ�ʂɊ�������悤�Ȏ�i�Ƃ��ĊG��̕\���Z�@���l���Ă����̂�������Ȃ��A�Ƃ����^�C�v�Ɍ����Ă��܂��B�`�����e�������āA����������ɕ`�����Ƃ����̂͒P���ȋc�_�ŁA�t�ɕ`���Ă��邤���ɕ`�����̂������Ă���Ƃ����ꍇ������ł��傤�B���̂ǂ��ɏd����u�����͉�Ƃɂ���Đ獷���ʂł��B���̒��ŁA�L���R�͊G�M�������̔�d�����ΓI�ɏd���Ȃ��āA���ŃA�C�f�B�A���l����^�C�v�̐l�������̂�������܂���B���̏ꍇ�ɂ́A��ʂ��̂��̂ɏd�����݊�������Ƒ��삵�ɂ����Ȃ�܂��B�܂�A�x�b�N�����̍�i�̂悤�Ȑ��E�́A�f��L���R�ɂƂ��Ă��ݏd�ŗZ�ʂ̗����Ȃ����̂������̂ł͂Ȃ����A�ƍl�����Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂���܂���B�f�E�L���R�̏ꍇ�́A���ʂƂ��ĉ�ʂ̏o���h���Ƃ������x�����A�A�C�f�B�A���l���t�������_�ł�����x��i���̂��̂����܂��Ă��܂��A�Ƃ����悤�Ȃ�����ł������悤�ȋC�����܂��B�������A���̒��ōl����Ƃ������Ƃ͎��o�I�Ȏ��݂Ƃ��������A���t�őg�ݗ��ĂĂ����悤�Ȃ��ƂɂȂ�̂ŁA�ނ̍�i�̒��ɂ́A���o�I�ɐ�������Ă��Ȃ����̂�������i�A�C�f�B�A�|��j�A�܂����t�ōl����ƁA���o�I�ȃf���P�[�g�ȃj���A���X�Ɍ��y���邱�Ƃ͓���Ȃ邽�߁A�p�^�[���̌J��Ԃ��������Ă��܂������ꂪ����B

����ł́A�X�̍�i���ςčs�������Ǝv���܂��B�Ȃ��A�W���͎��̂悤�ɏ͗��Ă���Ă��܂����̂ŁA���̏��Ŋςčs�������Ǝv���܂��B �T�D���́F�`����G��̔��� �U�D�ÓT��`�ւ̉�A �V.�l�I�o���b�N�̎��ㄟ�u�ŗǂ̉�Ɓv�Ƃ��Ẵf�E�L���R �W�D�Đ����V�`����G�� �X�D�i����A���A�|���l�[���ƃW������R�N�g�[�̎v���o �@ �T�D���́F�`����G��̔���

�f��L���R�͂Q�O��̎Ⴓ�Ńp���Ō`����G�悪�]�����ꂽ�Ƃ������ƂŁA�W���ɂ��Ă��ŏ�����A���̂悤�ȍ�i���W������Ă��܂��B�������ςĂ���ƁA����Ȃ��Ă���悤�Ȋ��������܂��B�����܂ł��㐢���猩��̘b�ł����A�����́A���ꂪ��]�Ƃ����ɓV�˓I�ȂƂnj���ꂽ�̂ł��傤�B��̂��ƂɂȂ�܂����A���̎��̓W���ł���ÓT��`�ւ̉�A���n�܂�܂ł̂������A�����œW������Ă���悤�ȁA������`����G��͂P�O�N�ɂ������Ȃ����ԂŐ��삳�ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��̓I�ɂ������A���������Ƃ����悤�Ȏw�E�͂ł��܂��A�悢�Ӗ��ł��A�����Ӗ��ł��A�����œW������Ă����i�����Ă���ƃA�}�`���A���Y���Ƃ����`�e���v�������т܂��B���̂�����̝s�������܂����A�Ⴂ�f�E�L���R���v�����A�C�f�B�A��Y��Ă��܂�Ȃ������Ɍ`�Ɏc���Ă������B���̍ۂɑ����̎d�グ�̑e���͋C�ɂ����A���ɂ͕`���Ȃ��邩�̂悤�ɋ}���ō�i�𐧍삵�čs�����Ƃ�����ۂł��B���ꂪ�A�A�C�f�B�A�����߂ǂ��s�����N���Ă����Ǝv����Ⴂ����������ƁA���̏_����Ȃ��Ȃ��Ă��āA�܂��A��i���e����]�Ƃ�ڋq�������f�E�L���R�̊�z�ɂ���Ă��ē����̏Ռ�������Ă���B�܂�́A��i���O�����Ă���A�Ƃ����悤�Ȃ��ƂŌ`����G��̐����́A����قǒ����������A���Ƃ��Ɠy�䂪�Ȃ������f��L���R�͌ÓT�ɏ��������߂��A�Ƃ����悤�ȃt�B�N�V�����ł��B �����A�����œW������Ă����i�ɂ́A�Ⴓ�䂦�ł��傤���A���܂荱���ɂ�����炸�A��C�ɕ`���������̂�����`�������悤�ɕ`���Ƃ����悤�ȁA���̃L���̂悤�Ȃ��̂��������܂��B�����ɂ����̐��V��������͔̂ے�ł��Ȃ��Ǝv���܂��B

���̍�i�͑薼���炷��ƐÕ���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���A�Õ��̒u����Ă����Ԃ��͂����肵�܂���B���������Ȃ̂ł��傤���A���̎����̂ǂ��ɂ��ꂼ��̂��̂�����̂��Ƃ�����̎�����Ԃ��͂����肵�܂���B����̈Ӑ}�ɑ����čl����A�����Ɋ��������Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤�B�������A����Ȃ�A���Ƃ��Ƃ̋�Ԃ�z�肵�A�����ے肷��悤�Ȏ葱���ނ͂��ł��B�������A���̍�i������ƍŏ�����A��Ԃ̊��o���Ȃ��ƌ����������K�Ȃ悤�Ɏv����̂ł��B�܂�A������z�u���ׂ���ԂƂ������o����������Ȃ��āA����ɉ�ʏ�Ɏ������Ԃ����ނƂ�����ۂȂ̂ł��B���̎G���Ȋ����Ƃ����܂����B�����ɁA�����ɂ�����Ȃ��悤�Ȃ��̂��A���ꂼ��̊W�������悤�ɁA�Ȃ�̖������Ȃ��l�ߍ��܂�Ă���B�g���Č����Ηc���̂������ᔠ�ł��B�����A�f��L���R�́A�����`���Ă���Ƃ��͊y���������̂ł͂Ȃ������̂��A�����v�킹����̂�����܂��B�������Ⴆ�A�E�������̗ւ̂悤�Ȃ��̂Ƃ��̍��̏c�̒����`�����Ă��������B�������z������ɁA�r�X�P�b�g�������ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A���������Ȃ��Ɖ�����������܂���B���َq�̎����Ƃ��A���݊��Ƃ������̗ւɂ͂Ȃ��̂ł��B���̏�i����ł͂Ȃ��ł��傤�B��ʏ�Ƃ��������Ȃ��ł��傤�B�j�̒�K�ɂ��Ă��A����炵���`������Ă��܂����A�ؐ��ł���Ό��݂Ƃ��̌��������Ƃ��d���Ƃ��X�P�[�����Ƃ����܂������������܂���B����͈��̒��ۉ����ꂽ�L���̂悤�ȁA�g�炵���h���̂ł����̂ł��B�f�E�L���R�ɂ͂���ȏナ�A���ɕ`���Z�ʂ͎������킹�Ă��Ȃ������Ƃł��낤���A��ʂɁg�炵���h���̂���ꍞ�ނ��Ƃŏ\���ŁA�����炱���ς���̂����A����������邱�ƂȂ���ʂ̎G���ȑg�ݍ��킹�������Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�킯�ł��B���t�V�тɑʟ����Ƃ����̂�����܂����A���̍�i�͌����Ȃ�A���o�I�ȑʟ����Ƃ����悤�Ȏ����̋L���̑g�ݍ��킹�V�т̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂪ�L�b�`�����ł��B�������A���Ă��˂��Ɂu�������I�ȐÕ��v�ȂǂƂ������̂��̂����薼�������Ă���ł͂���܂��B���̂悤�ȉ������A���̍�i�̖��͂ɂȂ��Ă���ƁA���́A�����v���܂��B

�U�D�ÓT��`�ւ̉�A

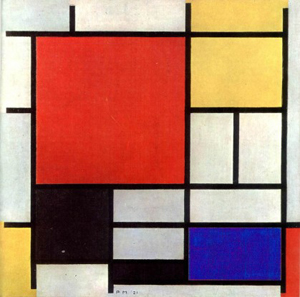

�������A����܂ł̌`����G��̕��ʓI�ŃX�p�b�Ɛ�̂Ă��悤�ȃL���͂��̂悤�ȍ앗�ɂȂ�ƌ�ނ��Ă��܂����悤�Ɍ�����Ƃ����f�����b�g������Ǝv���܂��B�����œW������Ă����u�J�Ԃ̉Ƌ�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�́A����܂ł̌`����G��ɑ�������i�ł͂�����̂́A�v����̗ǂ����������Ȃ��A���₩�������荞��ł��܂��Ĕ����I�ȍ�i�ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�F�ʂْ̋��W���ɂȂ��Ă��܂��Ă�����A��ԍ\���̖������Ȃ��Ȃ�A�P�ɑg�ݍ��킹�̓˔��炢�����c���Ă��Ȃ����ƂȂǁB���̍�i�����Ă���ƁA�`����G��̃A�C�f�B�A���͊����Ă��Ă����ƌ����邩���m��܂���B������A�N�����f��L���R���g���������Ă������炱���A�V���ȓW�J��͍������̂�������܂���B���������f�E�L���R�ɂƂ��ẮA�ÓT��`�͊G���`�����Ƃ̃x�[�X�Ƃ��ēy��ɂȂ�Ƃ������Ƃ����A��̑I���̂ł���X�^�C���̂ЂƂ��x�̔F�������Ȃ������̂�������܂���B������A��i�����Ă��A�O�ꂵ�ďC�s����Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�ÓT��`�̃X�^�C���������Ă݂悤�Ƃ������x�̂��̂������悤�ȋC�����܂��B������A�ÓT��`���C�}�C�`�Ƃ������Ƃł���A���̃X�^�C���Ƀ`�F���W���邱�Ƃ��S�O�͂Ȃ������Ǝv���܂��B

�V.�l�I�o���b�N�̎��ㄟ�u�ŗǂ̉�Ɓv�Ƃ��Ẵf�E�L���R �o���b�N�͌ÓT�I�ň��肵����ʂɔ�ׂċ�Ԃ�c�߂Č��I�ȗv�f�����������̂������ŁA�ÓT��`�Ƌ�ʂł���Ƃ����̂����̌����ł��B���̓W����Łg�ÓT��`�ւ̉�A�h�Ɓg�l�I��o���b�N�h�Ƃ��A�������ǂ̂悤�ɕ����Ă��邩�A�悭������܂��A�W���̐����ł̓��[�x���X�̍앗�̕��������ʂ̂悤�Ȃ��Ƃ��q�ׂ��Ă����Ǝv���܂��B�f��L���R�̍�i�ł́A���ʓI�ł����Ⴒ����Ƀp�[�c���l�ߍ���ʂł͌ÓT�I�ȋ�ԍ\�������Ƃ��Ƃł��Ă��Ȃ��̂ŁA���̊��ɋy��ŋ�Ԃ�c�߂�ȂǂƂ����܂ł��Ȃ����Ƃł��B�f��L���R�̏ꍇ�ɂ́A�ÓT��`�Ƃ��o���b�N�ƌ`�e���邱�ƂɈӖ��͂���̂��A�ނ���f��L���R�̃g���[�h��}�[�N�Ƃ�����`����G��̃p�^�[��������Ă��Ȃ���i�ƌ����������K���ł͂Ȃ����ƁA���͎v���܂��B

�W�D�����V�`����G��

�f��L���R�͌`����G��ɉ�A���܂��B ���낢�뎎�݂āA���]�Ȑ܂���܂������A���ǁA���ꂪ���_�Ŗ߂��Ă��܂����A�Ƃ����̂���A�Ƃ����l�����ŁA���ꂪ�]���̊��ɂȂ��Ă���悤�ȋC�����܂��B

���̂悤�ȈӖ��ŁA���ɂ́A�f��L���R�͌`����G��𐄂��i�߂����ʂƂ��āA��A�Ƃ��Đ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA���Ƃ��Ƃ����������̂����������Ă������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����̂ł��B�ς鑤�Ƃ��ẮA�����h���A���́u�R���|�W�V�����v���ς�̂Ɠ����悤�ɁA�\���̔����ȕω������ꂼ ���̂悤�Ȏ��_�ŁA��i�����Ă������Ƃɂ��܂��傤�B�u�r�X�P�b�g�̂���`����w�I�����v�i����}�j�Ƃ�����i�ł��B�ŏ��Ɍ����u�������I�ȐÕ��v�i�E�}�j�Ɠ����悤�ȃp�[�c���g���Ă��܂��B�����̑g�ݍ��킹��傫���̃o�����X���Ƃ������\����ς��āA�V���[�Y���Ƃ��ėl�X�ȍ�i�����Ƃ������Ƃ��\�ɂ��Ă���Ǝv���܂��B���ɂ́A�u�������I�ȐÕ��v���`���ꂽ�P�X�P�U�N�ɂ͕��������������ďՌ��I�Ɏ��l�X�����Č`����w�I�Ƃ��������b�e���ł킯���킩��Ȃ����Ƃ������Ƃ��炵���]���Ă����̂��A�T�O�N�̎��Ԃ��o�ē����̏Ռ��͂Ȃ��Ȃ�A���̂悤�ȍ�i�ȏ�ɂ킯�̂킩��Ȃ���i���������ꂽ��ł́A���������������Ă��܂����B���̎��ɁA�킯�̂킩��Ȃ����Гh����悤�Ȍ`����w�I�ȂǂƂ����`�e�́A�̓��̉h���̂悤�Ȏv���o�̒��ɂ���ƌ�����ԂɂȂ��āA��i�������ς�Ƃ������Ƃ��\�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�`����w�I�Ȃǂƃ��b�e����\���Ă��܂��ƁA���X�ɂ��ĉ�ʂ��̂��̂����Ă���悤�ŁA�`����Ă��Ȃ����̂��ӎ��I�Ɍ��悤�Ƃ��Ă��܂����Ƃ������Ȃ�܂��B�������A����͎��͍�i���ςĂ��Ȃ��B�f��L���R�̍�i�Ƃ��̂́A�{�l���܂߂āA���̂悤�Ȗڂɑ����Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�킹����̂�����Ǝv���܂��B����́A���̕Ό���������܂��B���āA��̍�i���ׂ�悤�ɊςĂ݂�ƁA�P�ɓ����V���[�Y�̍�i�Ƃ��ē���ɕ��ׂĂ����悤�Ɍ�����̂��A�傫�ȋ����ł��B�u�r�X�P�b�g�̂���`����w�I�����v�́u�������I�ȐÕ��v�����T�O�N����ɐ��삳��A���̊ԁA��Ƃ͗l�X�Ȏ��݂ɒ��킵�A��ƂƂ��Đ��������̂ł͂Ȃ����ƕ��ʂȂ�l����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A���̍l����Ƃ��Ɋ��҂��鐬�n�Ƃ��\���̐i���Ƃ��A���̂悤�ȍ��Ղ��S�������Ȃ��̂ł��B�Ⴆ�A�o���ɂ���r�X�P�b�g�̕`�������ςĂ��Ă��A���ς�炸����ƒm�炳��Ă��Ȃ���r�X�P�b�g�ł���Ƃɂ킩�ɔ��ʂł��Ȃ��悤�ȉ��肳�Ȃ̂ł��B���̂T�O�N�ԂƂ����̂̓f��L���R�ɂƂ��ĉ��ł������̂��Ƃ������̂��S�������Ă��Ȃ��̂ł��B����́A����Ӗ����������ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv�����Ƃ�����܂��B

�X�D�i����A���A�|���l�[���ƃW������R�N�g�[�̎v���o�@ ���悢��W�����Ō�̏͂ł��B����܂ŁA�f��L���R�̍�i�������̌`����G�悩��V�ÓT��`�A�l�I��o���b�N���o�āA�`����G��ɉ�A���A�����ɂ��Č`����G���W�J�������悤�ȍ�i�𐧍삵�܂����B

�f��L���R�Ƃ����l���A�T�^�I�ȉ�ƂƂ����^�C�v�̐l�ł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��͑z�����܂��B�����l����T�^�I�ȉ�ƂƂ́A�Ⴆ�ΗL��]��˔\�ɖ|�M����Ă��܂��悤�ȓV�˓I�Ȑl�ŃJ���o�b�W�H�̂悤�ɍ˔\�ɐU����悤�ɍ�i��ł��܂��l�A���邢�͉������`�����Ƃ��D���ŁA�w�̖͂��ɍ�i�𐬏n�����Ă������V�����_���̂悤�Ȑl�ł��B�����đ����̉�Ƃ͔ނ��l�̂悤�ȋɒ[�ł͂Ȃ����̂̒��x�̍����������l�����Ԓ����̏�ɂǂ���̌X���ɂ���Ă��邩�̒��x�̍��ɂ���ĕ���ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A�f�E�L���R�͂��̒����ɂ͏���Ă��Ȃ��l�������̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��ɂ͎v����̂ł��B����́A��̓�l�ɋ��ʂ��Ă���`���Ƃ����s�ׂ��d������p�����f��L���R�ɂ͊������Ȃ�����ł��B�����������������߂ĕ`���Ƃ����悤�ȏd�����Ȃ��Ƃ������Ƃ���A�f��L���R�̍�i�ɑ��ẮA�|�p���ӏ܂����Ă��������A�Ƃ����i�������p���ł͂Ȃ��A�����b�N�X��������̑Ώۂ̂悤�Ȍ����������ł���A�Ǝv���܂��B

�u�R���s�������z�̂���C�^���A�L��A�_��I�ȍL��v�i����}�j�Ƃ�����i�ł��B�f��L���R�͍L����ނɂ����V���[�Y���̂悤�ȍ�i��`���Ă��܂����A���̂ЂƂƌ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂪ�A�W���̏͗��ĂőO�̏͂ƕʗ��Ăɂ��āA�����Ă����ɓW�����Ă���Ӗ������ɂ͕�����܂���ł����B�g�i����A�h�Ƃ������X�����^�C�g���̓W���̒��ɂ���܂����A�͂����茾���āA�O�̏͂œW������Ă�����i�̃p�^�[���Ɍ����܂����B�����œW������Ă����i�́A���������_�ŁA���ꂼ��̍�i�̌��Ƃ����̂́A�Ƃ肽�ĂĊ������Ȃ��A�p�^�[�������ꂽ�V���[�Y�̂ЂƂA���̃p�[�c�̂悤�Ȃ��̂̂悤�Ɏv���܂��B �u�I�f���b�Z�E�X�̋A�ҁv�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B���̂悤�Ȏ����ɑD���ׂĂ���p�^�[�����f��L���R�͂������`���Ă���悤�ł����A����������ɂ���Ƃ��A�Ñ�M���V�����̕��Ƃ����ׂ��Ă��鏬���ނ��݂Ă���ƁA�f��L���R���̃p�[�c�荞��ŁA�����ɂ��f��L���R���Ƃ�����i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���������Ӗ��ł́A�f�E�L���R���Ƃ��ďo����Ă���C���[�W���Ă��Ȃ����čĐ��Y����Ƃ������Ƃ͌J��Ԃ��𑱂��邱�Ƃɑ��Ȃ炸�A�i�D�������t�ɂ���Ɓg�i����A�h�Ƃ����̂����Ă͂܂�̂�������܂���B �F�X�Ɛh��Ȃ��Ƃ������Ă��܂������A�f��L���R�̍�i�ɂ��Ă͌`����G��Ƃ��V�������A���X���̐��Ƃ��A���܂��J��グ��悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ��ŁA�y���C���X�g�̃|�X�^�[�̂悤�ȁA�ӏ܂���ł͂Ȃ��A�C���e���A�̈ꕔ���炢�Ƀ����b�N�X���ĂȂ�Ƃ͂Ȃ��ɒ��߂邭�炢�����x�悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A�Ȃ��Ă������͂���܂���B |

�u���摜�v

�u���摜�v

���_�����Ɍ����Ă��܂��ƁA���͂��̐V�`����G��i�Ƃ��������f��L���R�̌`����G��ɂ��āA���̎����̉�A�����V�`����G��ɂ����ăf��L���R�͎��o�I�ɂȂ����Ƃ����ׂ��Ȃ̂ł��傤���j�́A�s�[�g������h���A����

���_�����Ɍ����Ă��܂��ƁA���͂��̐V�`����G��i�Ƃ��������f��L���R�̌`����G��ɂ��āA���̎����̉�A�����V�`����G��ɂ����ăf��L���R�͎��o�I�ɂȂ����Ƃ����ׂ��Ȃ̂ł��傤���j�́A�s�[�g������h���A����