|

�Q�O�P�Q�N�P�O���Q�S���i���j�@�O�H�ꍆ�ٔ��p��

���p�W�Ƃ��ẮA�W���_�����������ł͂Ȃ��A���i���傾�����̂ŁA���̍�i�ɖ������Ă������莞�Ԃ������āA�Ƃ������Ƃ��Ȃ���P���Ԏ�Œʂ��Č�����B���������Ӗ��ł͂P�T�O�O�~�Ƃ������ꗿ�͍����C�������B �V�����_���Ƃ�����Ƃ́A����I�ɂ͂P�W���I�ɐ����t�����X�v���̋N����O�ɖS���Ȃ����A���R�R�̏I���Ƃ����������낤���A�����I�ɂ́A�h�~�j�N�E�A���O���Ƃ��W�F���R�����Ƃ��d�Ȃ鎞��������Ǝv���B

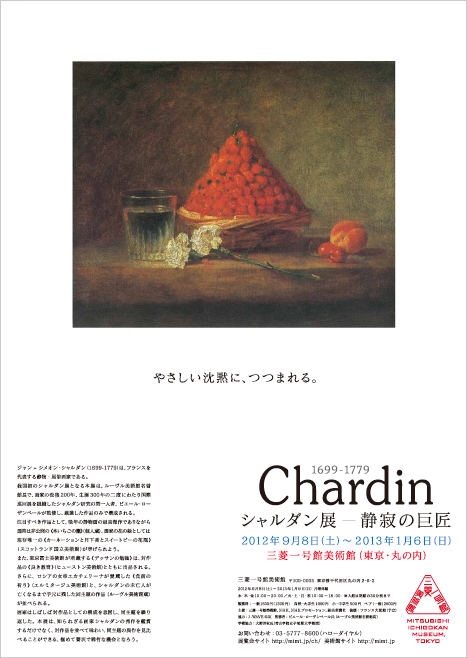

�u�P�W���I�A����������Ă����Љ��w�i�ɁA�����I�Ȃ��̂ւ̊S�������Ȃ��Ă������ŁA�G��͔��I�ӏ܂̑ΏۂƂ��ĉ�Ƃ̖��l�Z�ƂƂ��ɁA�g��𑱂���ӏ҂����ɂ���āA���ƂƂ��ɂ܂��܂������܂��悤�ɂȂ�B������������ɁA�W�����E�V���I���E�V�����_���́A���}�ł���ӂꂽ�������A�[�������A�����Ƃ������鑶�݂Ƃ��ĕ\�������A�����̔�]�Ƃ����̌��t���g���u���p�t�v�������B��z�̏�ɕ\�킳�ꂽ�����́A������^����ꂽ��̓Ǝ��̑��݂Ƃ��āA��������Ȃ���������B�����Ƃ͐藣���ꂽ�A�����������E�������ɂ͂���̂ł���A�f�B�h���̂悤�ȃV�����_���̗�^�҂����́A�Ώۂ̐�����{�����Ƃ炦�ĕ\��������ƂƂ��āA�ނ��]���A�G��ŗL�̉��l��F�߂��̂ł���B�Ⴆ���w�J�[�l�[�V�����̉ԕr�x�i���}�j�̓V�����_�����`������������B��̉Ԃ̊G�ł���B��x������Y����Ȃ��قǖ��͂�����������i�ŁA�ނ̉�ƂƂ��Ă̎������]���Ƃ���Ȃ���������Ă���B�ꌩ���̕ϓN���Ȃ���i�ł���Ȃ���A�ނ��ǂ�قǎ����ɍ\�������A�F�ʂ�I��ł��邩�A����ɖ��炩�ɂȂ邾�낤�B���Ƃ��A���̏�ɒu���ꂽ�Ԃ���ւ̃J�[�l�[�V�������A�����A�N�Z���g�ƂȂ��ĉ�ʂ��ǂꂾ���������߂Ă��邩�B���邢�͐F���͂��������Ă��Ȃ���A���y�I�Ƃ�������S�n�ǂ��~����ł��邩���v �����Ƃ��������I�}�[�W���ɋ߂��A���Ȃ�M������ɂȂ��Ă��܂��B�n���ȍ�i�ɂ�����Ȃ����Ǝv�����A���ꂾ���炱���v������̂���t�@��������Ƃ����^�C�v�̉�Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������ɁA�����ʼn���ɏ�����Ă���v�f�͂���̂�������܂��A����ɂ��Ă���ϐ��������Ƃ����̂��A�t���I�Ȍ�������������܂��A�܂���Ǝ��g�͈Ӑ}�I�ɂ���Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���A���̂悤�ȉ�������������ȃX�m�b�u�Ɍ��ʓI�ɛZ�тĂ��銴���͂��܂��B���̉�����ɂȂ�ƂȂ��Y���A�Ȃ��Ȃ����ʂ̐l�ɂ́A���̈ꌩ���}�ȊG��ɉB���ꂽ�^���Ƃ����݂��̂��̂��A���͌�����̂��Ƃ����悤�ȃG���[�g�ӎ����s�ԂɌ����B�ꂵ�Ă���̂ł��B�J��Ԃ��悤�ł����A����͉����V�����_���{�l���������悤�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���͂̐l�Ԃ�㐢�̈��D�҂������������̂Ƃ��čՂ�グ�Ă��������̂ł��B�������A�V�����_���̍�i�ɂ́A�����������Ȃ�悤�ȗv�f������̂ł��傤�B�Ⴆ�A�����x���Ă����Ȃ���A�Ƃ��������v�����������悤�ȗv�f���B����ɂ����āA�����悤�Ȍ��ۂƂ��āA�˔�����܂��A���͂`�j�a�S�W�Ƃ��������̃A�C�h���W�c�ƃt�@���̊W�Ɏ��Ă���悤�Ɍ����܂����B�ޏ���́A��藧�ĂĔ������e�p�Ɍb�܂�Ă���킯�ł��Ȃ��A�̂��_���X������ł���ɂ�������炸�A�t�@���ƌ𗬂��s��p�Ȃ���ꐶ�����撣���Ă���p�������Ă���B�t�@���͂���ɋ������x���Ă����悤�ƔM���������z�̋�Ԃ����グ��Ƃ������̂ł��B�V�����_���̏ꍇ�ɂ́A�����ƃX�m�b�u�ŏ�i�Ȋ����͂���܂����A���̃t�@���̕��͋C�ɋ��ʐ��������܂����B �ŁA�����ɃV�����_���̊G�̎��̊��z�������A�u����I�v�̈ꌾ�ɐs���܂��B�Ⴆ�A����Ŏ��グ���Ă����w�J�[�l�[�V�����̉ԕr�x�B�M�����Ɋ��炩���͂Ȃ��āA�܂�ŊG�̋���Ԃ��Ă���悤�ł��B������A�A�e�̃j���A���X�͑e���ۂ��A���������֊s����`���Ă��Ȃ��ł��B�Ԃт�̂ЂƂЂƂ��悭����ƁA�Ԃт�Ɍ����Ȃ��B����́A���l�̔ӔN�̐��@�̉Ԃт�����Ă���悤�ł��B���������v�f�������낦��ꂸ�A���ǂ��ǂ������ԕr�Ɋ�����ꂽ�ԂƂ��āA�抸�����݂��悤�ɂȂ��Ă���A�����Ă݂�Ί�Ղ̂悤�ȍ�i�Ȃ̂ł��B�����A���ɂƂ��ăV�����_���Ƃ�����Ƃ́A�A�C���j�[�Ƃ��Ă�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ���ƂȂ̂�������Ȃ��Ǝv���A���ꂩ���̓I�ȍ�i�����čs�������Ǝv���܂��B

�T�D����Ȗ�o�Ə����Õ���

�V�����_���̏����̍�i�Q�ŁA�ނ��ŏ��ɕ`�����Õ���Ƃ������ƂɂȂ��Ă�����e�����グ����i���W������Ă��܂��B�F�l�ł���R�V�����̎�L���V�����_���̌��t��`���Ă���ƌ����Ă��邻���ł���

���ۂɍ�i���ςĂ݂�ƁA�e�̖т���{��{�ז��ɕ`�ʂ���K�v�������Ă��Ȃ������Ƃ������A�G�̋���{�R���Ɖ�z�ɓh�����悤�ȑe���ۂ��M�����ŕ`����Ă���̂ŁA���̂悤�ȕ`�����ł́A���������ז��ɖт���{��{�`�����ނ悤�ȑ@�ׂȕM�����͖]�߂Ȃ��B�܂�A����Ȃ��Ƃ��ł���Z�ʂ��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ̕����^���ł͂Ȃ����A�Ǝ��ɂ͂������ĂȂ�܂���B���̏؋��Ƃ����Ă͉��ł����A�����W�����ɏ����Ă����w�s�����[�h�̏����x�i�E�}�j�̓V�䂩��Ԃ牺�����Ă�����₻���ɏ悹���Ă��镨�̂̕s��p�ȕ`�����A�܂�œh��G�̂悤�Ȃ��́B���̂悤�ȕ`���������Ă���l���A�����琸�i�������Ƃ��Ă����N�������Ȃ������ɑ@�ׂōז��ɓe�̖т���{��{�`������Ŗѕ��݂Ɍ�����ȂǂƂ����|�����A�ʂ����Ăł���̂��B�Ƃ������Ƃ���A�V�����_���{�l�̌��Ƃ����̂́A���ꂾ���̋Z�ʂ��Ȃ����Ƃ͎����ŕ����Ă��āA���̂悤�ȋZ�ʂōő���̌��ʂ��グ�邽�߂̕��@�_�Ƃ��đI�����ꂽ���́A�Ƃ����������ɂ͐����͂�����܂��B

��{��{�̖тł͂Ȃ��S�̂Ƃ��Ă̑Ώۂ̑��݂��̂��̂�\������Ƃ����ƁA�����Z�U���k�݂����ł����A��z�Ƃ������ʂɕ`���Ƃ�����i�ł�������āA�Ȃ����A������ς���̂��������ƕ�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��킯�ł��B�Ƃ��ɃV�����_���̏ꍇ�́A�����̂��߂ɉ�ƂƂȂ��Ă���킯�ŁA�G������ĐH�ׂčs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�|�p�̂��߂ɐ^����Nj����A��͗��j���R�����Ă����ȂǂƂ����悤�ȓƑP�I�Ȃ��Ƃł͐����Ă����Ȃ������͂��ł��B�ǂ��炩�Ƃ����A���������������Ƃ����̂́A���͂̉�ƂƎ����͈Ⴄ�Ƃ������ى��̐헪�����ĂāA�G�̔�����ɃA�b�s�[�����邱�Ƃ��_���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����A����������������������A�Ώۂ̑��݂�`�����Ƃ����A�ς�҂��Ώۂ̑��݂��`����Ă���悤�Ɋ����A���ꂪ���̉�ƂɂȂ��V�����_���Ƃ�����Ƃ̂������Ƃ��낾�Ƃ������Ƃ𗝉������邱�Ƃ̕����d�v�Ȃ��Ƃ̂͂��ł��B�����A�c���ꂽ��������V�����_���Ƃ����l�́A���̂��ƂɎ��o�I�������悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B�w�ו������͂〈���Ȃ��Ȃ�قlj����ɑΏۂ�u���K�v������B����̑S�̗̂ʊ��A�F���A�ӂ���݁A���Ɖe�̌��ʂ����܂��A�ő���̐^���ƂƂ��ɖ͕킷�邱�Ɓx�Ǝ��g������Ă��邱�Ƃ́A�ǂ������邩�Ƃ������ʂɂ��Ď��o�I�ł��邱�Ƃ���Ă��܂��B���ꂱ�����A���ɂƂ��ăV�����_���Ƃ�����Ƃ̍�i�̑傫�Ȗ��͂Ȃ̂ł��B�����A����̎��{��`�̓łɐN���ꂽ���������Ǝv���邩������܂��A���ɂ́A�P�W���I�̉�Ƃ�����̃r�W�l�X�̎��_������֘A�t������Ƃ������Ƃ̕������ٓI�ł͂Ȃ����Ɗ��S��������̂ł��B ���̍ŏ����̖�e���ނƂ�����i�́A��Ƃ����i���d�˂Ă����O�̐ق��������c�钆�ŁA���������V�����_���̐헪�I�ȕ��@�_�������o���ɏo�Ă���Ƃ����_�ŁA��ϖʔ�����i�ł���Ǝv���܂��B �����̓W����̌�A���炭���ď��эN�Y����̒���ŁA���̂悤�ȃV�����_���ɂ��āA��������Əq�ׂ����Ƃ��A�قȂ鎋�_����Ӗ��Â����肢��̂�m��܂����B�S���ڂ���̗�����v���ł����B�֑���������܂��A�ȒP�ɏЉ�Ă��������Ǝv���܂��B �u���̊��ʕ��́A�V�����_���������̂������̔閧�����Ȃ��ɂ䂾�˂�̂����āA������ł��̔閧�����Ȃ����g�ɂ䂾�˂邾�낤�B�Õ��͂Ƃ�킯���������R�ɂȂ邾�낤�B�����Ɠ��l�A�Õ��͂��Ȃ��ɐ��������R�ɂȂ邾�낤�B�����Ɠ��l�A�Õ��͂��Ȃ��ɍ�����ׂ������V�������̂��A�P�����ׂ��s�v�c�Ȗ��͂��A�����������ׂ��_����˂ɂ����Ƃ��낤�B�����̊ԁA�����Ɏ����X����悤�ɁA�ނ̊G�Ɏ����X����A���X�̐����͂��Ȃ��𖣗�����悤�ɂȂ邾�낤�B�������Ĕނ̊G�̐����𗝉������̂�����A���Ȃ��͐����̔�����������Ă��܂��ɈႢ�Ȃ��v�i�}���Z���E�v���[�X�g�w�T���g�E�u�[�u�ɔ�������x�j �v���[�X�g���u�閧�v�Ƃ��������̂ŁA�V�����_�����G�悩��o�����āg���邱�Ɓh���̂��̂�ϊv����Ƒ�����Ȃ�A�V�����_���́g����h�Ƃ������Ƃ��A�`�Ƃ��̌`�����F�ʂ̌o���ł��邾���ł͂Ȃ��A�Ȃɂ������ꂼ��̈قȂ������������A���ꂼ��̈قȂ����������ς�҂ɗ^����g���h���g����h���Ƃł��B �����ɏ����G�ꂽ�X���o�������̃X�y�C���E�o���b�N�̐Õ���̂悤�Ȍ��Ɖe�̃h���}�Ƃ����v�f���Ȃ��A����A���̂悤�ȃh���}�Ɏ���Ȃ��̂��V�����_���̐Õ���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�V�����_���̐Õ���̒��̐H���H���ɂ̓h���}�e�B�b�N�ȁg�Ӗ��h�ł͂Ȃ��A�ǖقȁg���h�A�Ⴆ�ΐH��̓��������A�H���̓���p���Ȃǂ̂��ꂼ��قȂ����g���h�����������A�����̋�Ԃł�����Ɠ����ɁA��������̂܂܂ɕ`�����\����̋�Ԃ��������Â���A�����ɂЂƂ̒��������o���Ă���̂ł��B�������A����͌����Č��t�ɂ���Č�邱�Ƃ̏o���Ȃ������ł���A�G��ɂ���Ă�����肦�Ȃ������ł��B���̒����͊G��ɐ旧���đ��݂��Ă����킯�ł͂���܂���B�قȂ����g���h�����������A��ԂɁA���̂Ȃ��ɁA�z�u���Ē��������o���͉̂�Ƃł���V�����_�����g�ł��B ���́g���h�A����͒P�ɁA���Ƃ��S�H��̋�̎����Ƃ��������łȂ��A�����Ɍ���������A���̌��ƂƂ��ɁA�g�킽���i��Ƃł���V�����_���ł�����A�ς�҂ł�������̂悤�ȁg�킽���h�ł��j�h����������Ă��銴�o�I�ȁg���h�A����͎������̈ӎ��̒��Ŏ��������������Ƃ��ă��A���Ȃ��̂Ƃ��Ċ����Ƃ���g���h�̂��Ƃł��B�������i�̉�ʂ̏�ɍČ����悤�Ƃ������̂ƌ����܂��B ���̂悤�ȐÕ���̈Ӗ��Â��́A����������Ɉڂ����V�����_�������A���Ă�������ɕϗe����Ƃ����܂��B������������ŐG�ꂽ���Ǝv���܂��B

�U�D�u�䏊�E�Ǝ��̗p��v�ƍŏ��̒�������

�������A�Ǝ��͎v���̂ł��B���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA���������p�^�[���̎g���܂킵�ł͂���܂��B��r�ɂȂ�Ȃ���������܂��A����̐l�C�A�C�h���O���[�v�`�j�a�S�W�����C���̃{�[�J���𗧂Ă�ꂸ�A�Z���^�[�{�[�J�����t�@���̐l�C���[�őI������̂��b��ɂȂ��Ă��܂����A�v����ɒN���Z���^�[�Ń{�[�J�������Ă��債�ĕς��͂Ȃ��Ƃ����ˏo�������݂��Ȃ�����ɑ��Ȃ�Ȃ��킯�ł��B�`�j�a�S�W�̃����o�[�̏����̈��͂���Ύ�芷���̂����p�[�c�̂悤�Ȃ��̂ŁA���̑g�ݍ��킹�ŏ��������F�����̈Ⴄ���̂��g�ݗ��Ă���A���̔��ׂȈႢ���t�@���͈��S���Ċy���߂�B�V�����_���̐Õ���ɂ������悤�ȕ��͋C���������܂��B�������A��͂艺��Ȃ̂ł��B�w���̂��闿���x�ɕ`���ꂽ�ق����炩�ɘc��ł��܂��B�f�b�T������������ł��Ă���̂��A�ƌ��킴��܂���B�������A����Ȃ�ɍ\�����l���ő匏�̌��ʂݏo���A�撣���Ă���ł͂Ȃ��ł����B���������炵���Ȃ�قǂł��B���̓_���`�j�a�S�W�Ɏ��ĂȂ�������܂���B

�V�D�����感���퐶���̏��

�ł́A�Ƃ����Ď��ۂ̍�i�����w��ƃW���Z�t�E�A���F�h�̏ё��x�i����}�j�����Ă݂�ƁA�V�����_���ɂ��Ă͑唻�ł���Ȃ�̖�S�͂���̂ł��傤���A�ǂ����Ă�����ł��B�l���ɓ����͂Ȃ����{�^���ƊG�̋�炵���悤�Ȍ��h��̓h��G�̂悤�ȁA�l���ɕ\����Ȃ��A�������w�i���͂����肹����������̂悤�ʼn��s���������Ȃ����ʓI�ȍ�i�ł��B�����A�����Ă��鎄���g�ł��猩���W���Ȃ��Ǝv���قǂł��B�������A����͂��̒Z����]���Ē����ɂ��Ă����B���̂�����̂��Ƃ��A�J�^���O����肭������Ă���̂ň��p���܂��B

�ނ̂����Ƃ������̕�����̒��ɕ`�����ސl�������A���f������ɂ��Ďʂ���낤�Ƃ���B�������ʂł������B�킸����ɂ́A�ނ͑f�`���~�߂邪�A���̂��Ƃ��ނ��̑�ƂƊu�Ă邱�ƂɂȂ�B��Ƃ͓����̂Ȃ����E�ɖv�����A�C�[�[������K�x�ɗ����āA��̑O�ɒu�������̂�`���B�����������@�Ő��삵���̂́A�̐��I�ɂ͔ނ����ł���B�����̂Ȃ����E�Ƃ������t�Ŏ������������̂́A�ނ̐Õ���͂������̂��ƁA���炵��������̏�ʁA�����Ȃ铮�����ז����邱�Ƃ̂Ȃ��A����ꂽ���E�̂��Ƃł���B�ނ͌������́A�������̂�����`���B�ނ͓����������B�V�����_���͓����̒N�ЂƂ����ׂ邱�Ƃ̂ł��Ȃ��Z�@���A�������߂ɉ��߂č��o�����B�u�[�V�F�̊��炩�ȊG���̋Z�@���v���o������悤�ȂP�W���I�̉�Ƃ̃^�b�`�̎��݂���A�t���S�i�[���̖ڂ�ῂނ悤�Ȗ��l�|�ȂǂƂ́A�V�����_���̋Z�@�͂܂������ʂ̂��̂ŁA�����Ղ�Ƃ����G�̋�̌��h��A���X�ƊG�̋��h��d�˂邱�ƁA�S����悤�ȃ}�`�G�[�����ɐ��藧���Ă���B��Ƃ͕�������n�߂邱�Ƃ̂Ȃ�����I�ԁB���̂����͓����̎�v�ȉ�ƂƂ͈قȂ�B�������P�W���I����A�ނ̌|�p�̂��̓��ꐫ�́A�l��r���ɕ�ꂳ���A���f�������B����̓V�����_���̗�^�҂����f�������B�Ƃ����̂��A�ޓ��͈ꖇ�̊G���Ȃ�畨������Ȃ����Ƃ��A�Ȃ��Ȃ��F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ���������ł���B�V�����_���͑�_�ɂ������ł����ЂƂ�A����邱�Ƃ�����Ƃł���B�������ɁA�ނ͂��ׂĂ̈�b���A������A������́A���q�I�Ȃ��̂�������B�����̌����I�����Î�������͉̂����Ȃ����A�����A���P�A�C�f�I���M�[������Ȃ��B�ނ̌|�p�́A�����I�Ȃقǖ�S�I�ł���B�v

�����āA�V�����_���̐l����Ƃ��čŌ���̍�i�ƂȂ��Ă����w�Z���l�b�g�x�i�E�}�j�͒����ɂ���Đ��삳�ꂽ���̂炵���ł��B���̂���ɂȂ�ƁA�`���Ώۂ̓u���W�����Ɍ����A�`�������A���L�ŁA�e�������ꂽ�悤�ȁA���炴�炵���A�ʉ��̂���M�G��A�悭�ڗ����͂�����Ɣ��ʂł���G�̋�̓h��d�˂������Ȃ��Ȃ�A�N�₩�ȐF�ʂ͑�_���������Ȃ���������A�����āA�l���͕\�ʂ��牜�Ɉ������݁A��i�̒��ɐ�߂�X�y�[�X���������Ȃ��Ă����܂����B����́A����Ԃ��A�l�������L����Ԃ̒��ɔz�u���A�M�G�͂ڂ₯�A���C�̂悤�Ɍy���@�ׂɂȂ�A�W���F���̓p�X�e����̂悤�ɁA��ʂ̒��ɐ����ȋ�C�����ꍞ�ނ悤�Ɋ���������̂ɂȂ��Ă������ƌ����܂��B�����āA�ӔN�̐Õ���ɉ�A���Ă������ƂɂȂ�܂��B

�W�D�Õ���ւ̉�A

�Ƃ���ŁA�����̃V�����_�����A���ꂵ���`���Ȃ������̒��ŕ`���Ă����ё���ƁA�����̈��������������̂P�V�T�O�`�P�V�U�O�N��̐Õ���̈Ⴂ�͂���̂ł��傤���B�ꌩ���ĕ�����̂́A��i�̒��̐Õ��̐������������Ƃł��B�����̍�i�ł͑��Ɉ���悤�ɗl�X�Ȏ������������ƒu����Ă��܂������A���̎����̍�i�ł͎����̐��͌���A���R�ƕ��ׂ�Ă��܂��B�J�^���O�̐����ł́u���ꂼ��̉ʕ��̍ו���A���ꂼ��̊������ɒ������邩�ǂ����ɂ��قǂ�������Ă��Ȃ��B�d�v�Ȃ̂͑S�̂̌������ł���B�M�̉^�т͂��_�炩�����炩�ɂȂ�A�����̐Õ���̓����ł�����h��͌����Ȃ��B����ȍ~�A�d�v�ɂȂ�̂́A���f�Ɠ������ł���A���Ɖe�ł���B��C�͎v���̂܂܂ɗ���āA������̒����瓰�X����S�e�����킷�p���ʕ�����ł���B�v �w���������āx�@�i����}�j�Ƃ�����i�ł́A���������͂�����Ə����Ă��Ȃ��悤�Ɍ����A�ĂȂǂ̓f�b�T�����c��ł���̂��ڗ��قǂŁA�����炭�ق�҂��ĂȂ̂ł��傤���A���̕����������ɏ�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂��B�������A��ʉE�肩�瘺���ɍ������ɁA���̓������R�b�v�A��������T�N�����{���f������A�ɂȂ葽�ʂȐF�ʂ̕ω��������܂��B���Ƃ����āA��ʂɂ͓��ꊴ������܂��B���̔����ȐF�ʂ��~���͐����ŁA�Ɠ��̋�C���ƂƂ��Ɏ����X���Ă���ƌ����邩������܂���B

�����炭�A�V�����_���͂P�V�R�O�`�P�V�S�O�N��ɕ�����𒆐S�ɕ`���Ă��āA����ȑO�`���Ă����Õ���ł͂��قǏd�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ�������ԂƂ����ۑ�Ɍ������킴��Ȃ��Ȃ����̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B����́A�Õ���Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��L����Ԃ��\�����邱�Ƃ�A���s�Ƃ������̓I�ȕ\���̉ۑ�ł��B���̒��ŁA�V�����_���͊ԁi�܁j�Ƃ������ƂɋC���t�����̂ł͂Ȃ����B�܂艽���Ȃ���C�ł��B�����̐Õ���ł͌��Ԃ��Ȃ��قǑ����̎����ň��Ă��܂����B��ʂɑ����̎������ڂ��Ă��܂��A��Ԃ��l���Ȃ��čς݂܂��B�������A������ł͎�����`���Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�����Ƃ�����Ԃ������āA�����ɐl���⎖����z�u���A�����̏�ʂ��ς�҂ɑz��������B����������i��`���Ă��邤���ɁA�V�����_���̕�����Ɏ��R���̐�߂銄���͎���ɏ������Ȃ��āA���X�ɋ�Ԃɐl�����u�����Ƃ������ƂŁA�������Đl������ۂɎc��Ƃ����悤�ȁA��Ԃ̕`�����ɏK�n���Ă����܂��B���̌��ƂȂ����̂͌��ԁA���邢�͋�C�̕`�����A�S�̂̔z�u�������̂��Ǝv���܂��B���̂悤�ȕ�����̌o�������������̂��P�V�T�O�N�ȍ~�̐Õ��悾�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

������w�����āx�i�E��}�j�̈Â��肩�畂���яオ��悤�ȓ��̕`�����Ɍ�����悤�ɁA�V�����_���Ƃ�����Ƃ́A�����̖ڂ̑O�ɒu���ꂽ���𒉎��ɕ`���ʂ����Ƃ���A�`���ꂽ���̂���ʂƂ��Ăǂ̂悤�Ɍ���l�ɉf�邩�ɋC���t�����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�킹��Ƃ��낪����܂��B�����̊G��̃q�G�����L�[�ōŏ�K�̗��j��́A���͌����ɖ����ߋ��̎����������������������悤�ɉ�ʂɒ蒅��������̂Ȃ̂ŁA�Ɍ�����Ή�Ƃ̍��o���U�̉�ʂł��B������悭�����C�����[�W�����Ƃ����֗��Ȍ��t������܂��B�������A�V�����_���̕`���Õ���́A�ڂ̑O�ɂ���䏊�̊함��ʕ������̂܂ʐ�����ƍl�����Ă����̂ł͂Ȃ����B����ɑ��ĂP�V�T�O�N�ȍ~�̃V�����_���͗��j��Ɠ����悤�ɉ�Ƃ���ʂƂ����U�̋�Ԃ�����C�����[�W�����ł��邱�ƂɋC���t�����̂ł͂Ȃ����B�����ɕ`���ꂽ���́A�����ʐ����ĕ`���̂ł͂Ȃ��A�ς�l�����Ɍ���������B�ו����ȗ����đe���ۂ��`���Ă��A�ӓ���i�C�t�␅�̓������R�b�v�Ƃ̑ΏƂ�ʒu�W�A�F�����A���̓��ĕ��Ȃǂ��炻�̂悤�Ɋς�҂ɑz������������̂ł��B�����ŃV�����_���͊ς�҂ɂ��̂悤�ɑz����������`�����Ƃ����B������A�����̐Õ���͎ʎ��ł͂Ȃ��āA���j��Ƃ��Ȃ��C�����[�W�����Ȃ̂ł��B���̂悤�ɐϋɓI�Ɋς悤�Ƃ��Ȃ���A���̖ʔ��݂����\�ł��Ȃ��B���ꂱ���A�V�����_�����ǂ̂悤�ɂЂƂ̐��E�����낤�Ƃ������A�Ƃ������Ƃ������̍�i�ɂ͍��߂��Ă���Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����̓W����̌�A���炭���ď��эN�Y����̒���ŁA���̂悤�ȃV�����_���ɂ��āA��������Əq�ׂ����Ƃ��A�قȂ鎋�_����Ӗ��Â����肢��̂�m��܂����B�S���ڂ���̗�����v���ł����B����ɂ��ẮA�������ŊȒP�ɐ������܂����B����̐Õ���ɂ��Ă������[���Ӗ��Â����Ȃ���Ă��܂����̂ŁA�����ŊȒP�Ȑ��������݂����Ǝv���܂��B ����̐Õ���͏����̐Õ���ɔ�ׂāA�S�̂Ƃ��ď_�炩�ŁA�����ŁA�������Ƃ����g���h�ւƕς���Ă��܂����B��⓺�Ƃ��������^�����́A����̔����Ȕ�������K���X�̓��������D�܂�A�Ԃ�ʕ����Â��ȏ�������o���B�����I�Ȑ�������A���I�Ȑ����ւƂ��₩�ɕω����Ă������ƌ����܂��B ����}�́u���������āv�����Ă݂܂��傤�B�Ăɐ���ꂽ�������B�����������K���X�̃R�b�v�B�����J�[�l�[�V�����Q�ցB�Q�̍����ƂP�̓��B���ꂾ���ł��B���̃V���v���ȉ�ʂ����߂Ă���ƁA�����ł͂��ׂĂ��A�����������A�R�b�v�����̂Ȃ��̐��������̃e�[�u�����A�w��̕ǂ��A���̋�Ԃ̑S�̂��g�����Ă���h���ƂɋC�����ċ����Ă��܂��̂ł��B���ׂẮg�����Ă���h�B���ꂪ�u�閧�v�ł��B�u�閧�v�Ƃ͂����A�邹��ꂽ���̂Ȃlj��ЂƂȂ��u�閧�v�ł��B���ׂĂ���Ȃɂ��A�B����邱�ƂȂ��A�J����āA���݂��Ă���B�����A���̏u�ԂɁA�ς�҂͂����ЂƂ̂��ƂɋC�����āA����ɋ����B�������A����炷�ׂĂ��g�����Ă���h�̂́A�܂��Ɋς�҂�������g���Ă���h����Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��ς�҂̊፷�����A���̋�Ԃɐ�����^���Ă��邱�Ƃɋ����Ȃ���A�C�Â����ƂɂȂ�̂ł��B |