1.画家ベルナール・ビュフェ誕生(1945〜1949年)

習作時代からデビューして世に出たあたりの初期作品です。“この頃の作風は厳しい時代の雰囲気を見事に反映し、抑制された地味な色彩と鋭い線によるストイックな描写を特徴”として、あいさつで書かれている“刺すような黒く鋭い描線によるクールな描写”が典型的に当てはまるようです。ただし、1946年くらいまでは習作期で、作風が定まらず、1948年の「後ろ姿の裸婦」あたりから、上記のコメントが当てはまるような作品になってきます。

習作時代からデビューして世に出たあたりの初期作品です。“この頃の作風は厳しい時代の雰囲気を見事に反映し、抑制された地味な色彩と鋭い線によるストイックな描写を特徴”として、あいさつで書かれている“刺すような黒く鋭い描線によるクールな描写”が典型的に当てはまるようです。ただし、1946年くらいまでは習作期で、作風が定まらず、1948年の「後ろ姿の裸婦」あたりから、上記のコメントが当てはまるような作品になってきます。

「画家とモデル」という1948年の作品です。画面左の後ろ姿の人物はモデルでシャツを引っかけていて、下は素足が露わになっていることから、裸婦のモデルで、「後ろ姿の裸婦」で描かれたのと同じ人物かもしれません。しかし、「後ろ姿の裸婦」もそうですが、この後ろ姿の人物も、ひょろ長い、棒のような姿で、肉体のふくよかさは見られません。このような細長い、棒のような人物というと、ほぼ同じ頃に制作されたアルベルト・ジャコメッティの人物彫刻(右側)と共通しているところがあると思います。しかし、ジャコメッティの彫刻が贅肉を削ぎ落としていって、それが極限まで進んでしまって、その削ぎ落とした痕跡が露わになっていて、痛々しいほどで、そこに削ぎ落とす苦しさと、そうまでしなければならないジャコメッティの強迫観念のようなものが透けて見える迫力を感じさせるのですが、こちらのビュフェの作品には、そういう痛々しさは画面を見る限りでは明らかではありません。むしろ、削ぎ落とすというより、最初から贅肉がない、それゆえすっきりとしたところがあると思います。私には、ジャコメッティにあるような形(フォルム)を表わすことへの欲望が、ビュフェには稀薄であるように感じられました。

「キリストの十字架降下」という1948年の作品です。宗教画で、人物の肉体がそぎ落とされた姿というと16世紀ドイツの画家グリューネヴァルトによるイーゼルハイム祭壇画を思い出します。こちらの作品は中世のゴシック末期に属しているような、様式的だが、磔刑になったイエスの痩せさらばえて肉をそぎ落とされ、傷だらけの凄惨な姿が描かれています。不条理というなら、このイエスの姿は世界の不条理をすべて背負ったような痛々しい姿で、それが見るものに迫ってきます。このような祭壇画と並べてしまうのは適切ではないのかもしれませんが、ビュッフェの作品は、色調こそグレーで暗いのですが、描かれた人々の棒のような細長い身体は、むしろスマートでデザイン的な印象がします。むしろ、身体性が感じられないし、生々しい実在感がなく、祭 壇画が遠近法による奥行きが描かれていないのとは別の印象で平面的な画面です。夢のようなフワフワして、のっぺりとした感じです。この後の作品もそうですが、ビュフェの描く作品は具象画ということで説明されていますが、それは現実の対象を

壇画が遠近法による奥行きが描かれていないのとは別の印象で平面的な画面です。夢のようなフワフワして、のっぺりとした感じです。この後の作品もそうですが、ビュフェの描く作品は具象画ということで説明されていますが、それは現実の対象を リアルに描写したというのではなくて、どこかヴェールがかけられたような画家の夢のような想像の中で描いた結果が、たまたま具象に見えたというような感じがしました。それは、この作品もそうですが、ビュッフェの作品は縮小された画像でみるとスッキリした画面に見えますが、実物を間近に見ると、スッキリしてなどはいなくて、画面上に無数の線が、そのまま放置されるように残されているのです。私には、この線の在り方が、このビュッフェという画家の大きな特徴であるように思えました。この作品では、画面の人物の輪郭がはっきりしていて、線画のように見えます。そのほかのはしごや十字架といった物体も、細長くてふくらみがなく立体的でもないので、線で平面に描かれたように見えます。それはそうなのですが、この輪郭が、線とは言えないのです。線は線なのですが、輪郭をかたちづくる境界を形成するようなしっかりとした線になっていないのです。どういうことかというと、画家がこういう輪郭にするというように決然として明確にスッと線を引いて伸ばしたというのではないのです。ではどうなっているのかというと、無数の細い線が、あっち向いたり、こっち向いたりしているのが集まって、遠目には、あたかも一本の線になっているように見えるのです。したがって、そのまとまりは不明瞭で、一本の線として自立していません。それは、スケッチをするときに鉛筆などで、試すように何本も線を引いて、その中から適切な線を見つけていく、その見つけた線が清書というのか、完成される作品で使われることになるのでしょうが、ビュフェの作品では、そのような試された線が、そのまま作品画面にひかれている。つまり、画面では、画家がこれだと適切な線を決めないで、おそらく決められないで、試した線を全部作品に残してしまっている。その結果、輪郭線が曖昧となって決められないでいる。そのため、描かれる人物や物体の形がはっきり決まらないでいる。それがゆえに、作品を見るものは、形があるようで、実は形が決まらないあいまいなどっちつかずのような画面を見せられることになる。それは安定しているようで、不安定ですよね。不安定であるとはっきりわかるわけでもない。安定しているか、不安定かもはっきりしない。そういう宙ぶらりんの感じがビュフェの作品には底流していると思います。それを不安とか虚無感と形容するのもいいでしょう。ただ、私には、時代の空気とか画家の性格とか言うのではなく、明らかに意図的に、計算して、このような画面をつくりだしていると思えます。

リアルに描写したというのではなくて、どこかヴェールがかけられたような画家の夢のような想像の中で描いた結果が、たまたま具象に見えたというような感じがしました。それは、この作品もそうですが、ビュッフェの作品は縮小された画像でみるとスッキリした画面に見えますが、実物を間近に見ると、スッキリしてなどはいなくて、画面上に無数の線が、そのまま放置されるように残されているのです。私には、この線の在り方が、このビュッフェという画家の大きな特徴であるように思えました。この作品では、画面の人物の輪郭がはっきりしていて、線画のように見えます。そのほかのはしごや十字架といった物体も、細長くてふくらみがなく立体的でもないので、線で平面に描かれたように見えます。それはそうなのですが、この輪郭が、線とは言えないのです。線は線なのですが、輪郭をかたちづくる境界を形成するようなしっかりとした線になっていないのです。どういうことかというと、画家がこういう輪郭にするというように決然として明確にスッと線を引いて伸ばしたというのではないのです。ではどうなっているのかというと、無数の細い線が、あっち向いたり、こっち向いたりしているのが集まって、遠目には、あたかも一本の線になっているように見えるのです。したがって、そのまとまりは不明瞭で、一本の線として自立していません。それは、スケッチをするときに鉛筆などで、試すように何本も線を引いて、その中から適切な線を見つけていく、その見つけた線が清書というのか、完成される作品で使われることになるのでしょうが、ビュフェの作品では、そのような試された線が、そのまま作品画面にひかれている。つまり、画面では、画家がこれだと適切な線を決めないで、おそらく決められないで、試した線を全部作品に残してしまっている。その結果、輪郭線が曖昧となって決められないでいる。そのため、描かれる人物や物体の形がはっきり決まらないでいる。それがゆえに、作品を見るものは、形があるようで、実は形が決まらないあいまいなどっちつかずのような画面を見せられることになる。それは安定しているようで、不安定ですよね。不安定であるとはっきりわかるわけでもない。安定しているか、不安定かもはっきりしない。そういう宙ぶらりんの感じがビュフェの作品には底流していると思います。それを不安とか虚無感と形容するのもいいでしょう。ただ、私には、時代の空気とか画家の性格とか言うのではなく、明らかに意図的に、計算して、このような画面をつくりだしていると思えます。

「肉屋の男」という1948年の作品です。「キリストの十字架降下」とよく似た作品です。肉屋の解体した食肉が吊り下げられている姿がキリストが磔刑にあっているのと似たような形態とかは、展覧会で学術的な説明がされていましたが、そういうのは専門家の解説を参照してもらうことにして、この作品も、小さな画像でみるとスッキリしているように見えます。ここでも輪郭線が不安定なのは「キリストの十字架降下」のところで見たのとおなじです。ここでは、背景の壁に注目してください。肉屋の室内の壁ですが、たんに壁があるだけで何もありません。また、影かうつっているわけでもない。しかし、どこかスッキリしていません。少し汚れているような感じがする。これは実際の作品に近寄ってみると、無数の細い線が乱雑に引かれているのでした。わたしには、その線が何のために引かれているのか分かりませんでした。それが具象でのなんらかの形を表わすとは到底考えられません。また、影にも見えません。そこには、何らかの形を形成するような秩序が感じられませんでした。あえて言えば、単に画面を汚している。画家は線を引きたいから引いている、としか見えませんでした。肉屋の室内の壁の汚れとか、空気感とかだったら線を引くまでもなく、油絵なのですから絵の具を彩色してあげればいいわけです。そこに無秩序に線を多数の線を引いているというのは、私には、このビュフェという人は、絵を描くよりも、線を引きたい人なのではないかと思わせるに十分でした。つまり、ビュフェという人は、線を引くことを、まず行って、その結果が形となった画面となった、ということです。だから、何かを描いたという作品ではなく、線を引いていった挙句、画面が出来上がった。そのようにおもえてくるのです。結果としてできた画面に対して、何が描かれたとか、内容がどうだとかいうのは、作品を見るものが、勝手に物語を作って意味づけをしている、そのように思えました。

「肉屋の男」という1948年の作品です。「キリストの十字架降下」とよく似た作品です。肉屋の解体した食肉が吊り下げられている姿がキリストが磔刑にあっているのと似たような形態とかは、展覧会で学術的な説明がされていましたが、そういうのは専門家の解説を参照してもらうことにして、この作品も、小さな画像でみるとスッキリしているように見えます。ここでも輪郭線が不安定なのは「キリストの十字架降下」のところで見たのとおなじです。ここでは、背景の壁に注目してください。肉屋の室内の壁ですが、たんに壁があるだけで何もありません。また、影かうつっているわけでもない。しかし、どこかスッキリしていません。少し汚れているような感じがする。これは実際の作品に近寄ってみると、無数の細い線が乱雑に引かれているのでした。わたしには、その線が何のために引かれているのか分かりませんでした。それが具象でのなんらかの形を表わすとは到底考えられません。また、影にも見えません。そこには、何らかの形を形成するような秩序が感じられませんでした。あえて言えば、単に画面を汚している。画家は線を引きたいから引いている、としか見えませんでした。肉屋の室内の壁の汚れとか、空気感とかだったら線を引くまでもなく、油絵なのですから絵の具を彩色してあげればいいわけです。そこに無秩序に線を多数の線を引いているというのは、私には、このビュフェという人は、絵を描くよりも、線を引きたい人なのではないかと思わせるに十分でした。つまり、ビュフェという人は、線を引くことを、まず行って、その結果が形となった画面となった、ということです。だから、何かを描いたという作品ではなく、線を引いていった挙句、画面が出来上がった。そのようにおもえてくるのです。結果としてできた画面に対して、何が描かれたとか、内容がどうだとかいうのは、作品を見るものが、勝手に物語を作って意味づけをしている、そのように思えました。

しかも、だからといって、ビュフェという人は線を引く技術に長けているわけでもなく、例えば日本画は線で作られていますが、日本画の生気ある線とか官能的な線を、ビュッフェは引くことができないようです。何よりも、この人は曲線を一気に引くことが下手なようです。この人は専ら、ペンで引くような無機的でまっすぐに近い線ばかり引いているようです。そういう線で形作るのに都合のいいのは、直線のような細長い棒のような人物とか、直線でつくられた物品です。私には、ビュフェの細長い人物は、ジャコメッティやグリューネヴァルトのような人の贅肉をそぎ落とした本質的な姿に迫るというのではなく、単に直線をたくさん引いて描くことができるからそうなってしまった姿というように思えます。だから、のっぺりして、人形か人間かわからないで、そういう形をしている姿としか見えないのです。人間の姿とか、こういう画面になって作品になっているというのは後付けで、もともとは直線をたくさん引いた、ということから生まれた、という方が、私には説得力が大きい。だから、線によるイラストとも違う。むしろ、抽象画といってもいいのではないでしょうか。私には、そう言ってもらった方が親しみやすいと思います。

2.プロヴァンス時代―新天地での変化(1950〜1957年)

ビュフェはパリの喧騒から逃れ南仏の農村に移り、画面には穏やかな明るい色調と明快な線の作品を描くようになったと説明されています。フランス社会も戦争の荒廃から復興し、社会も安定の方向に向かった時代背景とあわせて見られているように思えます。というのも、私には作品の基本的な色調が変わったとは思えず、変化と言えば使われる色の数が増えた程度のことにしか思えません。ビュフェは相変わらず線を引いています。作品を見ていきましょう。

ビュフェはパリの喧騒から逃れ南仏の農村に移り、画面には穏やかな明るい色調と明快な線の作品を描くようになったと説明されています。フランス社会も戦争の荒廃から復興し、社会も安定の方向に向かった時代背景とあわせて見られているように思えます。というのも、私には作品の基本的な色調が変わったとは思えず、変化と言えば使われる色の数が増えた程度のことにしか思えません。ビュフェは相変わらず線を引いています。作品を見ていきましょう。

「ヴェゾン=ラ=ロメーヌの眺望」(右側)という1950年の作品です。農村の鳥瞰的な風景に見えますが、直線を引いて、四角形と三角形を組み合わせたら、風景のようになってしまった。直線で囲われた図形をグレーのグラデーションで塗り分けたら斜面の畑のように見えてきた。私には、そのように見えます。まさに抽象画です。もし、仮にこの作品のタイトルを「コンポジション」としたとしたら、抽象画に見えてくるのではないでしょうか。それは、カンディンスキー(左側)が風景を描いていて、平面の形と色の組み合わせにしていった、抽象的な画面をつくっていったのとは、逆の方向性ということになります。また、平面的で、風景の奥行もないし、建物と畑の質感の違いも描き分けられているとは思えず、塗り絵のように質感の違いはありません。

「食堂」(右側)という1953年の作品を見ましょう。会場には、室内を描いた作品は数点展示されていましたが、人の姿がなくて、グレーの寒々とした色調であったことは共通しています。このような作品を見ていて、20世紀フィンランドの画家ハンマースホイの室内画(左側)を思い出しました。シンプルな構成とか、グレーを基調とした色使いに共通するところがあると思います。しかし、ハンマースホイの場合は、パースペクティブがちゃんとあって、室内の家具や器などが立体に見えるし、それぞれに存在感があります。生活感が感じられ、そこに偶々人がいないというような、画面に描かれた光景の物語とか意味を、見る者に想像させるところがあります。これに対して、ビュフェの描く室内は、実在感とか生活感が感じられず、物語を想起させることはありません。ハンマースホイにはない無機的な感じが強いと思います。

「食堂」(右側)という1953年の作品を見ましょう。会場には、室内を描いた作品は数点展示されていましたが、人の姿がなくて、グレーの寒々とした色調であったことは共通しています。このような作品を見ていて、20世紀フィンランドの画家ハンマースホイの室内画(左側)を思い出しました。シンプルな構成とか、グレーを基調とした色使いに共通するところがあると思います。しかし、ハンマースホイの場合は、パースペクティブがちゃんとあって、室内の家具や器などが立体に見えるし、それぞれに存在感があります。生活感が感じられ、そこに偶々人がいないというような、画面に描かれた光景の物語とか意味を、見る者に想像させるところがあります。これに対して、ビュフェの描く室内は、実在感とか生活感が感じられず、物語を想起させることはありません。ハンマースホイにはない無機的な感じが強いと思います。

「サーカス:トロンボーンとピエロ」(右側)という1955年の作品です。慥かに、このコーナーの説明の通り、線は明確ですっきりした感じになっていますが、それはビュフェが、必ずしも、試行錯誤で迷いながら無数の線を引くことをやめたのではなく、結果として無数の線がまとまるようになったということだと思います。つまり、画家が線を引く試行錯誤に熟練して、無駄な線を引くことがなくなったということだろうと思います。だから、画面の雰囲気は以前と変わってはいないように見

えました。さて、この作品ですが、ビュフェはピエロを題材にした作品を複数描いていて、この会場でも他に数点が展示されていました。それが一様に正面の姿を描いていて、どことなく道化師の孤独とか、表面は華やかだが実像は、その陰で空虚さにとらわれているというイメージの姿を描いているように見えます。それは、ある意味では定型的なパターンで、例えば、ビュフェに限らず初期のピカソ(左側)にも同じような雰囲気でピエロを描いた作品があります。これまで、ビュフェの作品を見ていると、他の画家の既存の作品を連想してしまうことが少なくなかったのですが、この作品もその例に洩れません。これは、私の主観ですが、それはビュフェの作品がどこかで見たような印象が結構あるということできないかと思います。つまり、この画家でしかありえないというオリジナルな画面のデザインではなくて、どこかで見たようなデザインであるということです。もっと言えば、既成の定型化されたパターンに乗っている。おそらく、ビュフェという人は、この作品であれば、実際のピエロを写生していて、自分なりの視点で、このようにデザインしようということはなかったように見えます。それよりも、すでにあるピエロを描くパターンに乗って描いている。というのも、ビュフェには、そんなことは考えなくて、もっと大切なことがあったということで、それは、無数の線を引くということ。たくさんの線を引くことにとらわれていると、既存のパターンに乗って、そのうえで線をひくことに集中したいという。したがって、この作品では、ピエロという題材とか、その哀感ある姿というのは、この際、たいして重要ではなくて、細部で、どれほど線が引かれ、交錯しているか。そういう作品で、これは、ほとんど抽象画といってもいい作品だろうと思います。ただし、理念とか理論とかはまったくなくて、線を引くという欲望と線に対する感覚的なセンスによってのみ成立している。この作品では、線が集まって、ピエロの輪郭の太い線を形作っている、その様子が焦点ではないかと思います。

えました。さて、この作品ですが、ビュフェはピエロを題材にした作品を複数描いていて、この会場でも他に数点が展示されていました。それが一様に正面の姿を描いていて、どことなく道化師の孤独とか、表面は華やかだが実像は、その陰で空虚さにとらわれているというイメージの姿を描いているように見えます。それは、ある意味では定型的なパターンで、例えば、ビュフェに限らず初期のピカソ(左側)にも同じような雰囲気でピエロを描いた作品があります。これまで、ビュフェの作品を見ていると、他の画家の既存の作品を連想してしまうことが少なくなかったのですが、この作品もその例に洩れません。これは、私の主観ですが、それはビュフェの作品がどこかで見たような印象が結構あるということできないかと思います。つまり、この画家でしかありえないというオリジナルな画面のデザインではなくて、どこかで見たようなデザインであるということです。もっと言えば、既成の定型化されたパターンに乗っている。おそらく、ビュフェという人は、この作品であれば、実際のピエロを写生していて、自分なりの視点で、このようにデザインしようということはなかったように見えます。それよりも、すでにあるピエロを描くパターンに乗って描いている。というのも、ビュフェには、そんなことは考えなくて、もっと大切なことがあったということで、それは、無数の線を引くということ。たくさんの線を引くことにとらわれていると、既存のパターンに乗って、そのうえで線をひくことに集中したいという。したがって、この作品では、ピエロという題材とか、その哀感ある姿というのは、この際、たいして重要ではなくて、細部で、どれほど線が引かれ、交錯しているか。そういう作品で、これは、ほとんど抽象画といってもいい作品だろうと思います。ただし、理念とか理論とかはまったくなくて、線を引くという欲望と線に対する感覚的なセンスによってのみ成立している。この作品では、線が集まって、ピエロの輪郭の太い線を形作っている、その様子が焦点ではないかと思います。

3.

激動と表現主義の時代(1958〜1970年)

売れっ子の画家となったビュフェは結婚して、妻をモデルに多数の作品を制作したそうで、画風には多彩なモチーフ、鮮やかな色彩、より力強く激しい輪郭線、絵具の厚塗りへの移行といった変化が起こり、力強い描線によって表現主義的傾向を強めていったと説明されています。

売れっ子の画家となったビュフェは結婚して、妻をモデルに多数の作品を制作したそうで、画風には多彩なモチーフ、鮮やかな色彩、より力強く激しい輪郭線、絵具の厚塗りへの移行といった変化が起こり、力強い描線によって表現主義的傾向を強めていったと説明されています。

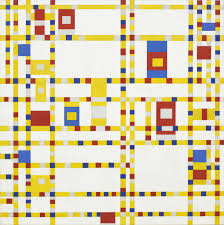

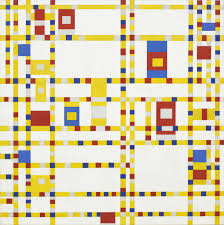

「ニューヨーク:ブロードウェイ」(左側)という1958年の作品です。直線をたくさん引きたいだろうビュフェにとっては、直方体で構成されて、ビルの壁面のガラスが碁盤目のようになっているのは、格好の題材ではないかと思います。画面が直線だけで作られたような作品です。このような、好きな直線をいくらでも引いていい作品であるにもかかわらず、その碁盤目という格好の対象に収まらず、そこから外れて無秩序に引かれる線が存在するというのも、ビュフェらしいと言えばそれまでのことですが、画面がスッキリとせずに薄汚れた感じになっているのは、何もニューヨークの薄汚れた雰囲気を出そうとしたとか、人の姿がないことと相まって都会の寂しさを表わそうとしたとかいうのではなくて(そういう解説が会場では書かれていたと思います)、たんに、空になっている部分にも我慢できず細い線を引いてしまって、それが汚れた感じになってしまったということだと思います。それは、同じ題材を取り扱った、モンドリアンの「ブロードウェイ・ブギウギ」(右側)のスッキリした画面と比べると一目瞭然です。モンドリアンも碁盤目を嬉々としてキャンバスに描いていますが、ベースの白い部分がクリアなほどすっきりしていて、碁盤目の線と際立つように対立していて、緊張感が高く、それゆえにか躍動感すら感じられるような画面とは、全く違います。モンドリアンと比べて、ビュフェの作品を見ていると、せっかく碁盤目という秩序があてがわれて、そこで線を引いていればいいのに、そこから線が飛び出してしまって、秩序を壊してしまう。それが結果として画面を汚して薄汚くしてしまうのですが、それを分かっていて、敢えてやってしまうというところに、ビュフェという人の線を引く欲望のユニークなところがある。おそらく、そこが彼のオリジナリティの部分ではないかと思います。

「ピエロの顔」という1961年の作品です。今まで見てきた作品にはなった、背景を赤く塗られているというので、この作品で、はじめて色彩ということを認識できました。ちゃんとキャンバスが絵の具で埋められて、絵画らしくなったというか、完成したことが分かる作品です。それが、本来なら当たり前なのかもしれませんが、今まで見てきた作品は、モノクロームに近く、白地に線が引かれているというもので、しかも、無数の線が引かれているが、そのために描かれている対象の形が決まったという感じがしないで、デッサンとか下絵そのままのような画面になっていました。

「ピエロの顔」という1961年の作品です。今まで見てきた作品にはなった、背景を赤く塗られているというので、この作品で、はじめて色彩ということを認識できました。ちゃんとキャンバスが絵の具で埋められて、絵画らしくなったというか、完成したことが分かる作品です。それが、本来なら当たり前なのかもしれませんが、今まで見てきた作品は、モノクロームに近く、白地に線が引かれているというもので、しかも、無数の線が引かれているが、そのために描かれている対象の形が決まったという感じがしないで、デッサンとか下絵そのままのような画面になっていました。 そのため、キャンバスに下絵がかかれていて、完成した絵画かどうか、見る者には判断がつかないような画面になっていました。それが、完成か制作中かわからない宙ぶらりんというか、キマラナイ、不安定な存在といえるものでした。この作品では、そのような不安定さの要素が薄くなり、一応、画面が塗りで埋められているので、完成した絵画らしい安定があります。それゆえ、この展覧会のポスターでもつかわれているのだろうと思います。そこで、初めて、ゆっくり描かれた画面の形を見ることができるものとなっています。そのようにして画面を見ると、ピエロを描いた作品は、以前に見た「サーカス:トロンボーンとピエロ」と比べながら見るということができます。こちらの作品は半身像のピエロだけが画面中央にあって、対象が絞られて、整理された感じがします。そして、画面全体が左右均衡の構図になっていた、安定感があります。見る者の視線はピエロの顔に集まるようになっています。そういうように導かれるように見ていくと、何となく、ピエロの哀感を想像するように誘われます。たしかに、そのように見る人も少なくないと思います。しかし、私には、そのように顔に視線を誘導されて、みえたものは無表情で、線の集まりが、一応の顔の形を呈しているというもので、何らかの内容とか感情を見たい場合には空虚さがある、というものです。この作品は、画面全体がパターンとして安定している、言いかえれば、陳腐化しているために、その空虚さが目立っている。それが見るものに、虚ろさを通り越して、何となく寂しいとか哀しいという印象を生じさせるようになっている、と思います。さすがに、人気作家となっていたビュフェは、単に画面に線を引くということだけでは終わらずに、それを画面で効果的に演出するように仕掛けていると思います。私の好みからすると、余計な装飾に見えてしまうのですが。

そのため、キャンバスに下絵がかかれていて、完成した絵画かどうか、見る者には判断がつかないような画面になっていました。それが、完成か制作中かわからない宙ぶらりんというか、キマラナイ、不安定な存在といえるものでした。この作品では、そのような不安定さの要素が薄くなり、一応、画面が塗りで埋められているので、完成した絵画らしい安定があります。それゆえ、この展覧会のポスターでもつかわれているのだろうと思います。そこで、初めて、ゆっくり描かれた画面の形を見ることができるものとなっています。そのようにして画面を見ると、ピエロを描いた作品は、以前に見た「サーカス:トロンボーンとピエロ」と比べながら見るということができます。こちらの作品は半身像のピエロだけが画面中央にあって、対象が絞られて、整理された感じがします。そして、画面全体が左右均衡の構図になっていた、安定感があります。見る者の視線はピエロの顔に集まるようになっています。そういうように導かれるように見ていくと、何となく、ピエロの哀感を想像するように誘われます。たしかに、そのように見る人も少なくないと思います。しかし、私には、そのように顔に視線を誘導されて、みえたものは無表情で、線の集まりが、一応の顔の形を呈しているというもので、何らかの内容とか感情を見たい場合には空虚さがある、というものです。この作品は、画面全体がパターンとして安定している、言いかえれば、陳腐化しているために、その空虚さが目立っている。それが見るものに、虚ろさを通り越して、何となく寂しいとか哀しいという印象を生じさせるようになっている、と思います。さすがに、人気作家となっていたビュフェは、単に画面に線を引くということだけでは終わらずに、それを画面で効果的に演出するように仕掛けていると思います。私の好みからすると、余計な装飾に見えてしまうのですが。

「夜会服のアナベル」という1959年の作品です。妻をモデルにした作品ということですが、服のスタイル画のようです。服の素材感とか、服を着ている女性の肉体の存在感は感じられなくて、黒い直線に近い線を無数に引いている。服は線で構成されているために、面がなくて、透き通っているように見えます。だから、服を着た女性のレントゲン画像というのでしょうか、透かしてみた服を着た女性は、全部透き通ってしまって、中身は空っぽで、女性の肉体も大人の女性の柔らかさがない棒のようです。私には、このころから、彼の作品は線が無数に集まっているという要素が薄れて、その宙ぶらりんのような画面の面白さが次第になくなっていくように見えます。いわば、このころから陳腐化というか、以前に描いたものの形を、なぞるようになっていくように見えました。

「小さいミミズク」(左側)という1963年の作品です。このころになると、線引いて画面になるのに都合のよい題材を見つけ出すようになります。たとえばこの作品では、みみずくの目のところで、放射状に引かれた線は、今までの作品にはなかった線の引き方です。それが、この作品では結構目立っていて、見る者の目を引く作品になっています。メスキータの「ワシミミズク」(右側)という作品と比べてみると、メスキータの作品は細部というか小さな羽が並んだ秩序が生み出す面白さがあって、秩序かみだす形に魅力があります。これに対して、ビュフェの作品は、趣向だけにとどまっていて、要領がいいという印象にとどまっている。その結果である形そして全体の画面には、面白さが及ばない。その大きな要因は、画面のデザインが思いつきにとどまっているのと、引かれる線自体が尖がらなくなっているからだと思います。一本一本の線の自己主張がなくなった気がします。「魚の骨」という1963年の作品もそうです。このような見方は、ネガティブと言われるかもしれませんが、私は、ここまで見てきて、ようやくビュフェの絵の魅力的な特徴に気づくことができたと思います。今見ている作品では、失われつつあるもの。失われつつあるがゆえに、これまで見てきた作品では、当たり前であったから、失われてはじめて、それと分かる。まあ、私には、見る目がないのかもしれませんが。それは、無数に、秩序があるでもないでもない、一本一本の線で、それによって画面が形成されたということです。

「小さいミミズク」(左側)という1963年の作品です。このころになると、線引いて画面になるのに都合のよい題材を見つけ出すようになります。たとえばこの作品では、みみずくの目のところで、放射状に引かれた線は、今までの作品にはなかった線の引き方です。それが、この作品では結構目立っていて、見る者の目を引く作品になっています。メスキータの「ワシミミズク」(右側)という作品と比べてみると、メスキータの作品は細部というか小さな羽が並んだ秩序が生み出す面白さがあって、秩序かみだす形に魅力があります。これに対して、ビュフェの作品は、趣向だけにとどまっていて、要領がいいという印象にとどまっている。その結果である形そして全体の画面には、面白さが及ばない。その大きな要因は、画面のデザインが思いつきにとどまっているのと、引かれる線自体が尖がらなくなっているからだと思います。一本一本の線の自己主張がなくなった気がします。「魚の骨」という1963年の作品もそうです。このような見方は、ネガティブと言われるかもしれませんが、私は、ここまで見てきて、ようやくビュフェの絵の魅力的な特徴に気づくことができたと思います。今見ている作品では、失われつつあるもの。失われつつあるがゆえに、これまで見てきた作品では、当たり前であったから、失われてはじめて、それと分かる。まあ、私には、見る目がないのかもしれませんが。それは、無数に、秩序があるでもないでもない、一本一本の線で、それによって画面が形成されたということです。

「皮を剥がれた人体:頭部」(右側)という1964年の作品。このころ、ビュフェは昆虫標本のような作品を多数制作しています。昆虫の節くれだった足とか、甲羅や羽とかった身体パーツは直線的な線で描くのに向いているようにも見えるからでしょうか。しかし、これらの作品には昆虫の形態への興味がほとんど感じられず、せっかく具象的な作品を描いていて、昆虫という素材を見つけて、こんなに雑な描き方をしているのが、もったいないというか、そういうことから、この人は対象の興味というか愛がないということが、よく分かりました。人物に対しても、同じようだということか端的に分かるのが、この作品です。人体解剖図のような題材で、皮を剥がれて筋肉がむき出しになった姿は、本来はグロテスクなはずですか(例えば、マンガあるいはアニメの「進撃の巨人」(左側)にでてくる巨人は記号化された様式ですがグロテスクです。)たんに赤が目立つ顔という作品になっています。たしかに、赤い顔ということで目立つ作品くらいにしか見えません。

「皮を剥がれた人体:頭部」(右側)という1964年の作品。このころ、ビュフェは昆虫標本のような作品を多数制作しています。昆虫の節くれだった足とか、甲羅や羽とかった身体パーツは直線的な線で描くのに向いているようにも見えるからでしょうか。しかし、これらの作品には昆虫の形態への興味がほとんど感じられず、せっかく具象的な作品を描いていて、昆虫という素材を見つけて、こんなに雑な描き方をしているのが、もったいないというか、そういうことから、この人は対象の興味というか愛がないということが、よく分かりました。人物に対しても、同じようだということか端的に分かるのが、この作品です。人体解剖図のような題材で、皮を剥がれて筋肉がむき出しになった姿は、本来はグロテスクなはずですか(例えば、マンガあるいはアニメの「進撃の巨人」(左側)にでてくる巨人は記号化された様式ですがグロテスクです。)たんに赤が目立つ顔という作品になっています。たしかに、赤い顔ということで目立つ作品くらいにしか見えません。 前の「小さなミミズク」では、鳥の無二つの目が中心から放射状に直線を引いていましたが、この作品では男の顔の眉間のあたりを中心にしてそこから放射状に直線が引かれています。それを顔の筋肉の束にかこつけて描いたということの方が優先されるように思います。この人は、人間も昆虫も同じようにえがくようです。

前の「小さなミミズク」では、鳥の無二つの目が中心から放射状に直線を引いていましたが、この作品では男の顔の眉間のあたりを中心にしてそこから放射状に直線が引かれています。それを顔の筋肉の束にかこつけて描いたということの方が優先されるように思います。この人は、人間も昆虫も同じようにえがくようです。

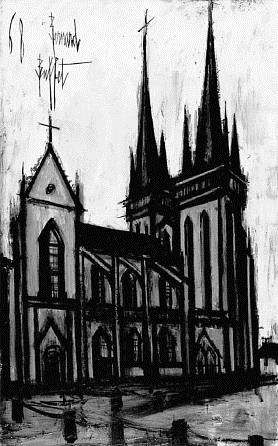

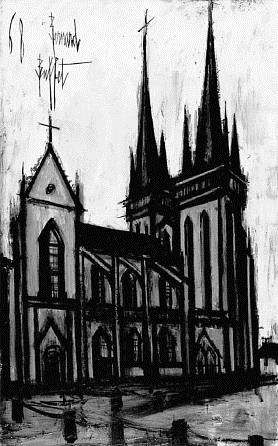

「カンペールの大聖堂」という1968年の作品です。直線を画面に引くのから、直線作られているような建築物は格好の素材であるはずですが、スッキリしていないというか、こういう建築物で目立つロジカルな姿というか幾何学的とも言える整った姿とは程遠くなっています。やはり、この人は物体の形態の美しさとか存在といったことには興味がないことが明らかです。とはいえ、この人の線は幾何学的な感じもしないし、勢いを感じるところもないし、一本の線自体に魅力がない。それが不思議です。たくさんの線が集まって秩序でも無秩序でもなく、たくさんあるというのが、この人の線による画面の特徴だと思います。風景画で人の姿がないと説明されていますが、そんなことは、ハンマースホイやクノプフの風景画も同じで、とくに珍しいことではないと思いますが、この乱暴に描かれたような、そして、画面が汚れていてスッキリしていないところは、パリの市街を描いたユトリロなどに雰囲気が似ているところがあって、しかし、ユトリロにあるような風情がまったく感じられないというところが、この人の特徴だろうと思います。ユトリロでは街の騒音が聞こえてくるようなところがありますが、この人の作品では音を想像することはできません。

4..レアリスムの時代―名声と理想の狭間(1971〜1976年)

フランスから勲章を受けるなど、ますます名声が高まる一方で、作品傾向としては写実的な風景画の連作が始まった。外界との接触を避け、アトリエに閉じこもって制作し、これまでの表現とは全く異なるアカデミックな表現は批評家たちを驚かせた、ということです。

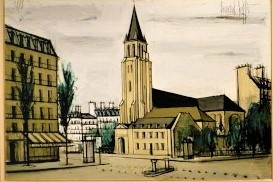

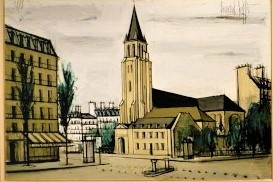

「サン=ジェルマン=デ=プレ」という1971年の作品です。さっき見た「カンペールの大聖堂」と比べてみましょう。こちらはスッキリしています。しかも、建築の形態が整って見えます。これが説明されている写実的な傾向の風景画なのでしょうか。でも、たった3年の制作年度の違いですが、こちらの作品は気の抜けたような印象を受けます。絵画学校の学生が描いたような感じで、“よくできました”と言われそうだが、この作品をすすんで見たいと思うようなことはない。展覧会で展示されていても、素通りしてしまって印象に残らないような作品だと思います。

「サン=ジェルマン=デ=プレ」という1971年の作品です。さっき見た「カンペールの大聖堂」と比べてみましょう。こちらはスッキリしています。しかも、建築の形態が整って見えます。これが説明されている写実的な傾向の風景画なのでしょうか。でも、たった3年の制作年度の違いですが、こちらの作品は気の抜けたような印象を受けます。絵画学校の学生が描いたような感じで、“よくできました”と言われそうだが、この作品をすすんで見たいと思うようなことはない。展覧会で展示されていても、素通りしてしまって印象に残らないような作品だと思います。

「ペロス=ギレック」という1973年の風景画は、小ぎれいですが、別にビュフェが描かなくても、その他大勢の器用な画家が描いてもかまわないような作品に見えます。絵葉書のようでもあります。

「ペロス=ギレック」という1973年の風景画は、小ぎれいですが、別にビュフェが描かなくても、その他大勢の器用な画家が描いてもかまわないような作品に見えます。絵葉書のようでもあります。

5.

終焉―死の河を渡る(1980〜1999年)

展示の最後は晩年の作品で、写実的な傾向から、もとの作風に戻ります。おそらく、写実的な作品はウケなかったのだろうと思います。それであわてて、もともとの作風にもどった。また、写実的な作品は、ビュフェだって、その気になればマトモな伝統にしたがったデッサンとか絵画が描けるということを示した。そんなところでしょうか。しかし、私には、原点回帰なのかもしれませんが、もはや過去の作品の自己模倣のような感じがして、顧客が喜ぶ作品を制作したと思えてしまうものばかりでした。

もともとは、線が引かれて、その結果画面に何かの形が描枯ように見えたというのが、形をなぞるように線が引かれているのがこのころの原点復帰の作品ではないかとおもいます。