|

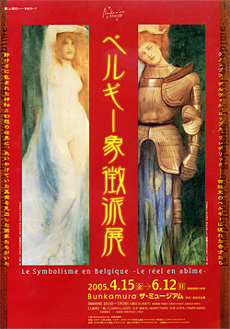

2005年5月3日 Bunkamuraザ・ミュージアム

「19世紀末のベルギー。そこではそれまでになかった新しい傾向の美術が人々の心を捉えていた。その画家たちの関心は、目を閉じたときの闇の奥に隠された真実にあった。彼らは印象派のように目に飛び込んできた情報をストレートに送り出すのではなく、象(かたち)が直接的に表わすものよりも、それによって暗示的に間接的に徴(しる)されたものに辿り着こうとした。彼らは象徴派と呼ばれた。 メジャーではない、排斥されたいすべてのもの─。キリストや聖書よりも悪魔や聖書外典、社交界の優雅さよりもオカルトの儀式、太陽神アポロや女神ヴィーナスよりも酒の神ディオニソスや眠りの神ヒュプノス、そして活気づく都会よりも誰もいない森、豊満な若い女性よりも青ざめた死に顔の美しさこそが、表現すべきものであった。そして青空の下での監察よりは、部屋にこもっての夢想が出発点だった。また当時の新興国ベルギーには、こうした新しい美術の傾向を積極的に受け入れる開かれた機運が溢れていた。 象徴派が描き出した逃避的で幻想的な世界。その背景には、人類がはじめて経験する産業化の中で進行した人間疎外があると言われている。それはまた、慌ただしい現代社会に生きる私たちがふと訪れてみたくなるような、そしてどっぷりと浸ってみたくなるような、不思議な魅力を持った世界だったのである」 と展覧会チラシの惹句に書かれているとおり、当時はいわゆる世紀末芸術がヨーロッパのいたるところに点々と生まれていて、ベルギー象徴派もそのひとつでしょう。このほかには、クリムト等のウィーン分離派やロセッティ等のラファエル前派が有名だし、先駆者的な評価をうけているギュスターヴ・モローとか、シュル・レアリスム運動とかが思い浮かびます。 私個人の話ですが、何年もの間、年間数回、都内の美術館を中心にコツコツと暇を見つけては、気に入った美術展を回っています。今までに見てきた美術展をここに少しずつアップしていますが、そのリストをみると一般的に日本で人気のあると看做されているルネサンス期と印象派が全く抜け落ちていました。リストにあったのは、この美術展のような幻想絵画とか抽象画、ドイツ・ロマン派そしてマニエリスムからバロック期にかけてのものに集中していました。我ながら偏っていることを再認識しました。それらは、上に引用したような「目に飛び込んできた情報をストレートに送り出さない」という点で共通していると思います。しかも、その情報に何らかの操作をする際に、どちらかというと歪んだというか一様でない作為を加えた作品を好んでいることも、特徴的なことではないかと思いました。このような傾向は、最近でいえば、サブ・カルチャーとかカウンター・カルチャーといわれるいうなればメインのハイ・カルチャーにたいして距離をあえて置くような位置取りの作品にも通じていると思います。こじつけかもしれませんが、今回の展覧会で展示された作品の中には少女まんがの1コマに挿入しても違和感がない作品もありました。直接的な影響関係であるわけではないと思いますが、通底する何かがあるのではないかと思います。とくに、今回の展示の中でもクノップフ等を取り上げて行きますが、そこに共通しているのは、そういうサブ的な位置取りを自覚していて、古典的な作品にあえて距離を置いている人たちで、そういう認識が薄いアンソールやスピリアールトといった人々は、画家としては単独で回顧展を開くほどのものを残している人とは思いますが、あえて取り上げるつもりはありません。それは私の主観的な好みの問題です。 その辺のことも、印象に残った画家について、取り上げて感想を書き込んでいきたいと思います。 ■グザヴィエ・メルリ

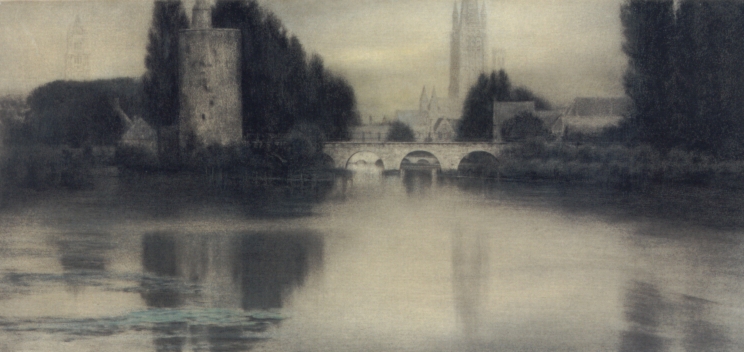

■フェルナン・クノップフ

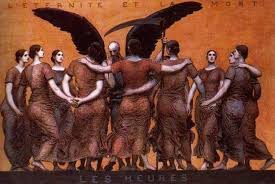

■ジャン・デルヴィル

ただ、見た目が派手で、彩もあざといくらいに鮮やかなので、飾ると見栄えがすることから陳腐化しても通俗的に重宝される、忌憚なく言えば成金趣味のニーズに対して応じられるものであるように思えます。他の作品も参考に並べますが、見る側からみるとステレオタイプのパターンとして見やすく、飾り映えのする作品ということでいいのではないかと思います。私個人の主観的な価値観でいえば、クノップフと同列にするほどのものではないと思います。 ただ、見た目が派手で、彩もあざといくらいに鮮やかなので、飾ると見栄えがすることから陳腐化しても通俗的に重宝される、忌憚なく言えば成金趣味のニーズに対して応じられるものであるように思えます。他の作品も参考に並べますが、見る側からみるとステレオタイプのパターンとして見やすく、飾り映えのする作品ということでいいのではないかと思います。私個人の主観的な価値観でいえば、クノップフと同列にするほどのものではないと思います。

|

生まれて初めて、美術館のハシゴをしてしまいました。以前は、映画のハシゴは何回かやったことはありましたが、映画は公開期間が短く、しかも時間を拘束するものであるため、どうしても見たい作品が重なると無理してでも、ということになり、体力と気力のある若いころならば、そういう無理をしてしまうものです。しかし、美術館での展覧会は映画に比べて、比較的長い期間開催されていますし、可能な時に美術館に出かけで作品を見ることができるので、ふつうは、ハシゴなんて考えもしません。では、なぜそんなことをしたのかと言えば、この日、いわゆるゴールデンウィークにあたり人手が異常に多く、そんなことを考えずに上野の国立西洋美術館に出かけたところ、山手線ではホームに降りるのもやっとで、公園口の改札を通れず、広小路口で降りてぐるっとまわって上野公園に入り、押し合いへし合いの状態で、開催中だったラトゥール展を見たという体験をしました。それで、かなり欲求不満が高じてしまい、それならと渋谷に回って、当初行くつもりのなかった文化村まで来てしまったという具合なわけです。結果としては教科書に載るような泰西名画とは一味違う世紀末の幻想美術ということからか、渋谷という場所のせいか、上野の混雑から想像できないほど静かで、展示をゆっくり堪能できた、ということとなりました。そのかわり、帰宅した時は、かなり疲れ果ててしまいました。

生まれて初めて、美術館のハシゴをしてしまいました。以前は、映画のハシゴは何回かやったことはありましたが、映画は公開期間が短く、しかも時間を拘束するものであるため、どうしても見たい作品が重なると無理してでも、ということになり、体力と気力のある若いころならば、そういう無理をしてしまうものです。しかし、美術館での展覧会は映画に比べて、比較的長い期間開催されていますし、可能な時に美術館に出かけで作品を見ることができるので、ふつうは、ハシゴなんて考えもしません。では、なぜそんなことをしたのかと言えば、この日、いわゆるゴールデンウィークにあたり人手が異常に多く、そんなことを考えずに上野の国立西洋美術館に出かけたところ、山手線ではホームに降りるのもやっとで、公園口の改札を通れず、広小路口で降りてぐるっとまわって上野公園に入り、押し合いへし合いの状態で、開催中だったラトゥール展を見たという体験をしました。それで、かなり欲求不満が高じてしまい、それならと渋谷に回って、当初行くつもりのなかった文化村まで来てしまったという具合なわけです。結果としては教科書に載るような泰西名画とは一味違う世紀末の幻想美術ということからか、渋谷という場所のせいか、上野の混雑から想像できないほど静かで、展示をゆっくり堪能できた、ということとなりました。そのかわり、帰宅した時は、かなり疲れ果ててしまいました。