2019年9月14日(土) 町田市立国際版画美術館

先日関東地方を直撃し甚大な被害をもたらした台風の置き土産のような熱い空気による強い残暑が漸く薄らいで、昨夜は秋を感じさせる涼しい夜となったことから、久しぶりによく眠ることができた。その結果、おもいのほか朝寝坊をしてしまい、今から仕事にいっても中途半端になるだけかと、今日は、いちにち寝て過ごそうかと思っていたところ、この中途半端な時間なら、ちょうど町田の国際版画美術館にいってくるのにちょうどよいことに気づいた。この美術館は町田という場所もなかなか気楽に寄り道できるような位置関係になく、わざわざ出かけていくということになってしまう。しかも、駅から歩くのに少し距離があって、しかも、急坂を上り下り(これがかなりきつい)しなければならないので、真夏の炎天下などには到底行く気になれない。それで、興味を感じる企画展があっても、なかなか足を運ぶことに至らない。それば、今回は、たまたま条件が揃ったことになったので、珍しく気まぐれを起こして、よって見ることにした。

先日関東地方を直撃し甚大な被害をもたらした台風の置き土産のような熱い空気による強い残暑が漸く薄らいで、昨夜は秋を感じさせる涼しい夜となったことから、久しぶりによく眠ることができた。その結果、おもいのほか朝寝坊をしてしまい、今から仕事にいっても中途半端になるだけかと、今日は、いちにち寝て過ごそうかと思っていたところ、この中途半端な時間なら、ちょうど町田の国際版画美術館にいってくるのにちょうどよいことに気づいた。この美術館は町田という場所もなかなか気楽に寄り道できるような位置関係になく、わざわざ出かけていくということになってしまう。しかも、駅から歩くのに少し距離があって、しかも、急坂を上り下り(これがかなりきつい)しなければならないので、真夏の炎天下などには到底行く気になれない。それで、興味を感じる企画展があっても、なかなか足を運ぶことに至らない。それば、今回は、たまたま条件が揃ったことになったので、珍しく気まぐれを起こして、よって見ることにした。

三連休の初日の土曜日の午後で、天気も曇りで、雨は降らないが快晴というのでもない、それに展覧会の会期が終わり近いということもあって、今まで何度かこの美術館にきたことのあるうちで一番鑑賞者の多い展覧会だった。とはいっても、上野の美術館のような展示の前に人々が列をなすといった混雑とはほど遠く、落ち着いて作品を見るには支障のない程度だった。

さて、畦地梅太郎とは、どのような画家であるのかというのは、展覧会チラシの作品をみれば一目瞭然で、その印象を裏切らない作品が展示されていましたが、簡単な紹介を兼ねて、主催者のあいさつを引用します。“「山の版画家」、畦地梅太郎(1902〜99)。自ら山を歩き、その経験から生み出した作品で、今も広い世代の人々に愛されています。1970年代中頃に移り住んだ町田市鶴川で晩年を過ごし、町田市の名誉市民ともなっています。愛媛の農村に生まれ、16才で故郷をあとにした畦地はさまざまな仕事についたのち、 版画をつくり始めました。創作版画運動の先達や仲間たちにならい、都会や故郷の風景を描いていた畦地がたどりついた主題、それが「山」でした。浅間山、石鎚山…、決して大きいとはいえない版画の画面に、大きく力強い山のすがたを描き、「山の版画家」としての評価を確立しました。その畦地の表現を一変させたのが、「山男」の登場です。1952年の国画会秋季展で発表した「山男」の作品は、それまでの山の風景に親しんでいた人びとに驚きを与えました。素朴で温かな山男は人々の心をつかみ、「山男」は畦地作品の代名詞となっていきました。畦地は自らの表現と造形を追求し、常に先に進もうとした版画家でした。自身が齢をかさね、時代とともに美術表現が移り変わっていくなかでも、自分自身の心をうつものを表現することに真摯にとりくみつづけました。「山男」シリーズを中心とする100点の作品を通して、畦地が「山男」を通じて伝えたかったものは何かを探ります。”私の場合は、畦地の版画は美術館なんぞより「山と渓谷」や「岳人」あるいは今はなき「アルプ」といった山岳雑誌の挿絵で見た印象の方が強いので、あえて、作品としてじっくり見たことはありませんでした。だから、漫然と眺めていた、この画家の作品をじっくりと見るよい機会となったと思います。それでは作品を見ていきましょう。

1.山男があらわれるまで

習作時代から初期のころの作品です。いわゆる美術学校のような教育機関でアカデミックな美術教育を系統的に受けたというのはないことが、端的にわかります。地方から都会に出て就職して、そこで何かの機会で版画と出会い、そこで興味をもったり、周囲の人々に才能を見出されたりして、次第に版画グループの仲間に入って、見よう見まねか、仲間に教わっていく、いってみればアマチュアリズムというようなものを持っていた人なのだろうことが分かります。最初に展示されていた「工人」という1925年という20代のごく初期の作品は、デッサンがきちんとできずに、かたちが捉えられていないのですが、プリミティブアートに通じるような素朴な味わいがあるのです。へんな比較ですが、ジャクスン・ポロックがまだ抽象表現主義に達していない若い頃に、アーリー・アメリカンのプリミティブ・アートを模したように制作した作品によく似ています。しかし、それは絵画としての絵になってないともいえるわけで、同時期の「風景」(右図)という版画作品を見ると素人の手遊びの域を出ないもので、とうてい人に見せるような代物ではないと思います。

習作時代から初期のころの作品です。いわゆる美術学校のような教育機関でアカデミックな美術教育を系統的に受けたというのはないことが、端的にわかります。地方から都会に出て就職して、そこで何かの機会で版画と出会い、そこで興味をもったり、周囲の人々に才能を見出されたりして、次第に版画グループの仲間に入って、見よう見まねか、仲間に教わっていく、いってみればアマチュアリズムというようなものを持っていた人なのだろうことが分かります。最初に展示されていた「工人」という1925年という20代のごく初期の作品は、デッサンがきちんとできずに、かたちが捉えられていないのですが、プリミティブアートに通じるような素朴な味わいがあるのです。へんな比較ですが、ジャクスン・ポロックがまだ抽象表現主義に達していない若い頃に、アーリー・アメリカンのプリミティブ・アートを模したように制作した作品によく似ています。しかし、それは絵画としての絵になってないともいえるわけで、同時期の「風景」(右図)という版画作品を見ると素人の手遊びの域を出ないもので、とうてい人に見せるような代物ではないと思います。

それが、1936年の「九島山風景」になると、湾の入り江を見下ろすような箱庭のような風景がちゃんとパースペクティブが感じられるような、空間があるという作品になってきています。ただし、それ以外は、よく言えば素朴とか朴訥、悪く言えば、ちゃんと描かれていないでリアルでない。

そして、1940年の「妙義山」という作品は、ちゃんと妙義山(右下図)が画面にあります。山岳を風景として描く画家は少なくありませんが、たいていの画家は山そのものを描いても、妙義山とか浅間山といった特定の山を、それとわかるようちゃんと描くことはありません。そういう画家たちは、山を単に地面の盛り上がった起伏くらいにしか見えなくて、すべて富士山のようなピラミッドの形に収斂させてしまうような認識しかできないのだろうと思います。でも、妙義山と富士山とでは、山の成り立ち、つまり、どのようにして山ができたのかという

そして、1940年の「妙義山」という作品は、ちゃんと妙義山(右下図)が画面にあります。山岳を風景として描く画家は少なくありませんが、たいていの画家は山そのものを描いても、妙義山とか浅間山といった特定の山を、それとわかるようちゃんと描くことはありません。そういう画家たちは、山を単に地面の盛り上がった起伏くらいにしか見えなくて、すべて富士山のようなピラミッドの形に収斂させてしまうような認識しかできないのだろうと思います。でも、妙義山と富士山とでは、山の成り立ち、つまり、どのようにして山ができたのかという 原因も違うし、その山を構成する岩の内容、つまり中身も違うのです。人間で言えば、骨格が違ったり、育ちが違うのです。肖像画では男と女、王族と庶民を同じように描くことはありません。それは、その違いを画家がわかって、そういうとして描いているからです。しかし、山に対しては、多くの画家はそういうのをいっしょくたにして描いてしまっているのです。まあ、作品を見る側も山の違いは分からないから、どっちもどっちなのかもしれません。しかし、近代以降。日本の場合は、大正から昭和のころから近代登山が普及し始め、そのような山の違いが分かる人々が生まれ始めました。そういう人から見れば、妙義山と富士山は明らかに違うのです。そういう違いが分かるからこそ、彼らは、他の山でなくて穂高岳に登るのです。それが他の山と同じだったら、あえて、穂高岳に登る意味がないのです。他の山にない何かが穂高岳にあるのです。それは登った当人だけでなく、登山をする人なら分かるのです。そういう山の個性というものが、共通の認識として、この人たちの間には共有されていたはずです。そういう彼らから見れば、畦地の、この「妙義山」は、彼らが登山の対象として個性があると見ていた妙義山と認識できるように描かれていたと言えます。それは、山の形状が写真で撮ったように写実的に描かれていたというのではなくて、少なくとも、その形がある程度忠実に再現されていたことは言うまでもありませんが、妙義山が岩稜の連なりであること、その岩稜ということが奇岩が続くといっても、岩とはこういうようにできるという意味がちゃんと分かっていて、現実にありえないような荒唐無稽な形状になっていないで、納得できるというものでした。その反面、この作品では、山が妙義山と分かるもの以外は描かれていません。例えば、手前の緑の部分は森林のはずですが、日本の山の風景画で普通は森林の木々が緑豊かに生い茂る様子が描かれているのですが、ここでは単に緑色に塗られた地形としか描かれておらず、木々の様子は省略されています。中景の低い山の茶色も、草木に覆われた山のはずですが、同じように彩色だけされています。それは、畦地に草木を描き込む力がなかったのかもしれませんが、見ようによっては全部岩山に見えてしまうような、この画面は、しかし、妙義山の山の形が、それだけ強調されるように、意味が分かるのです。これは、絵が上手いとか下手という以前に、妙義山という対象が分かっているか否かということです。しかも、その分かっているというのは登山をする人が山を認識する場合の意味です。この分かっているということについて、もう少し具体的に考えてみましょう。例えば、「無」という漢字を英語圏の言葉しか知らない人が、この形に美を感じて、その形を絵筆で描いたとしたら、日本人の私が、それをみて、何となくぎこちないと感じることがよくあります。それは、外国でプリントされた漢字をあしらったデザインのTシャツが文字の形になっていなくて意味不明の違和感を覚えるのと似ています。漢字には、もともと意味がありますが、山にはそういう決まったいみがあるわけではない。しかし、それは、対象化して遠くから単に眺めるだけで、自分とは身体的なかかわりがないから、意味をもつということがないと言えます。しかし、例えば登山家が、その山に実際に登ろうとするときには、山の形として、遠くからみると些細な突起に過ぎず、見落としてしまいがちなものが、実際に登る時には、大きな障害として登山者の前に立ちはだかることがあります。それは、登ったひとでないと分かりませんが、そういう立場では、その小さな突起を見過ごすことはありえない。その突起は、その山に登ろうとする時には重大な意味を持ってくるのです。そういうことは、実際にその山に登ったことがなくても、登山をやっている人であれば、だいたい想像がつくものなのです。そうでなければ、初めての山に登ることは難しい。そして、畦地の妙義山の絵には、そういう小さな突起が重要だということを踏まえて、実際に妙義山に登るときに登山者自身が、このように登るだろうという体験を辿るように山の形が捉えられているといえます。それは、自ら登山をやっているので、山の形を、そこを登るという身体的に身近に捉える想像力がついているからだと思います。

原因も違うし、その山を構成する岩の内容、つまり中身も違うのです。人間で言えば、骨格が違ったり、育ちが違うのです。肖像画では男と女、王族と庶民を同じように描くことはありません。それは、その違いを画家がわかって、そういうとして描いているからです。しかし、山に対しては、多くの画家はそういうのをいっしょくたにして描いてしまっているのです。まあ、作品を見る側も山の違いは分からないから、どっちもどっちなのかもしれません。しかし、近代以降。日本の場合は、大正から昭和のころから近代登山が普及し始め、そのような山の違いが分かる人々が生まれ始めました。そういう人から見れば、妙義山と富士山は明らかに違うのです。そういう違いが分かるからこそ、彼らは、他の山でなくて穂高岳に登るのです。それが他の山と同じだったら、あえて、穂高岳に登る意味がないのです。他の山にない何かが穂高岳にあるのです。それは登った当人だけでなく、登山をする人なら分かるのです。そういう山の個性というものが、共通の認識として、この人たちの間には共有されていたはずです。そういう彼らから見れば、畦地の、この「妙義山」は、彼らが登山の対象として個性があると見ていた妙義山と認識できるように描かれていたと言えます。それは、山の形状が写真で撮ったように写実的に描かれていたというのではなくて、少なくとも、その形がある程度忠実に再現されていたことは言うまでもありませんが、妙義山が岩稜の連なりであること、その岩稜ということが奇岩が続くといっても、岩とはこういうようにできるという意味がちゃんと分かっていて、現実にありえないような荒唐無稽な形状になっていないで、納得できるというものでした。その反面、この作品では、山が妙義山と分かるもの以外は描かれていません。例えば、手前の緑の部分は森林のはずですが、日本の山の風景画で普通は森林の木々が緑豊かに生い茂る様子が描かれているのですが、ここでは単に緑色に塗られた地形としか描かれておらず、木々の様子は省略されています。中景の低い山の茶色も、草木に覆われた山のはずですが、同じように彩色だけされています。それは、畦地に草木を描き込む力がなかったのかもしれませんが、見ようによっては全部岩山に見えてしまうような、この画面は、しかし、妙義山の山の形が、それだけ強調されるように、意味が分かるのです。これは、絵が上手いとか下手という以前に、妙義山という対象が分かっているか否かということです。しかも、その分かっているというのは登山をする人が山を認識する場合の意味です。この分かっているということについて、もう少し具体的に考えてみましょう。例えば、「無」という漢字を英語圏の言葉しか知らない人が、この形に美を感じて、その形を絵筆で描いたとしたら、日本人の私が、それをみて、何となくぎこちないと感じることがよくあります。それは、外国でプリントされた漢字をあしらったデザインのTシャツが文字の形になっていなくて意味不明の違和感を覚えるのと似ています。漢字には、もともと意味がありますが、山にはそういう決まったいみがあるわけではない。しかし、それは、対象化して遠くから単に眺めるだけで、自分とは身体的なかかわりがないから、意味をもつということがないと言えます。しかし、例えば登山家が、その山に実際に登ろうとするときには、山の形として、遠くからみると些細な突起に過ぎず、見落としてしまいがちなものが、実際に登る時には、大きな障害として登山者の前に立ちはだかることがあります。それは、登ったひとでないと分かりませんが、そういう立場では、その小さな突起を見過ごすことはありえない。その突起は、その山に登ろうとする時には重大な意味を持ってくるのです。そういうことは、実際にその山に登ったことがなくても、登山をやっている人であれば、だいたい想像がつくものなのです。そうでなければ、初めての山に登ることは難しい。そして、畦地の妙義山の絵には、そういう小さな突起が重要だということを踏まえて、実際に妙義山に登るときに登山者自身が、このように登るだろうという体験を辿るように山の形が捉えられているといえます。それは、自ら登山をやっているので、山の形を、そこを登るという身体的に身近に捉える想像力がついているからだと思います。

それが分かっている畦地は、それだけで他の画家にはない差別化された個性を得たといえると思います。

それが分かっている畦地は、それだけで他の画家にはない差別化された個性を得たといえると思います。

「白馬大雪渓」(左図)という作品です。これは完全に登山家向けといってもいいでしょう。登山家が夏の白馬岳の大雪渓(右図)を登ろうとするとき、このように見えるという要素を最低限満たして描かれています。それで、たとえ遠近法がいい加減であっても、これが白馬大雪渓であると分かって見てしまえるので、あとは見ている登山家が記憶や知識で補ってこの画面を白馬大雪渓として見てくれるのです。そういうものとしてこの作品はできていると思います。それは、畦地自身が登山をしていたから、登山家の山の見方が身についていたかもしれません。畦地は、絵の対象として「山」ではなくて「山岳」を見出し、それを絵にするために「山岳」を描いた画面のあり方というのを、新たに創作したのが、このような作品に成果として表われたのではないかと思います。それは、日本の、それまでの風景画、例えば、山水画とか、山を描いた葛飾北斎の浮世絵とか、横山大観の富嶽図とか、洋画の山の入った風景画とは、違う意味づけや画面構成の画面になっていたのではないかと思います。それは、まず、普及しつつあった登山を愛好する人たちに受け容れられるものであったことから、徐々に支持者を広げていったと想像できます。おそらく、そういう人々は、絵画の素養とか教養をそれほど持ち合わせていなかったかもしれず、したがって、畦地の絵画としての拙さは気にならなかったかもしれません。そうであれば、畦地は、あえて絵画的に上手な絵を描く必要はなかった。これは、私の想像ですが。後年、畦地は山男の作品を何枚も制作しますが、この「白馬大雪渓」に描かれている登山者の姿が単独で取り出されたように見えます。

「石鎚山」(左図)という1946年の作品です。石鎚山(右図)は四国の最高峰で頂上は鋭い岩稜が続いている山です。この作品で、畦地は岩稜の連なりを正確に描写するのではなく、その地形のリズムとして全体像を捉えているように見えます。それはまるで、この稜線を縦走する登山家の身体的な体験を感覚的に画面に再現しているように見えます。つまり、この岩稜を実際に歩いて身体感覚として登りや下りを実感したままが画面に表われているような錯覚を、見る者(但しこの場合は登山を感覚できる人に限られますが)に生じさせるものになっていると思います。それは、普通の絵画的な画面の作り方とは違うのではないかと思います。さらに、木版画という表現上の制約が、返って、この人の場合は細かい描写を省略できることになって、岩の質感とか森林の木々の描写などのことは省略してしまって、地形のリズムに的を絞らざるをえない画面となっている。それを逆手にとったような結果。そこに畦地の作品の独特の個性があるのではないかと思います。

「石鎚山」(左図)という1946年の作品です。石鎚山(右図)は四国の最高峰で頂上は鋭い岩稜が続いている山です。この作品で、畦地は岩稜の連なりを正確に描写するのではなく、その地形のリズムとして全体像を捉えているように見えます。それはまるで、この稜線を縦走する登山家の身体的な体験を感覚的に画面に再現しているように見えます。つまり、この岩稜を実際に歩いて身体感覚として登りや下りを実感したままが画面に表われているような錯覚を、見る者(但しこの場合は登山を感覚できる人に限られますが)に生じさせるものになっていると思います。それは、普通の絵画的な画面の作り方とは違うのではないかと思います。さらに、木版画という表現上の制約が、返って、この人の場合は細かい描写を省略できることになって、岩の質感とか森林の木々の描写などのことは省略してしまって、地形のリズムに的を絞らざるをえない画面となっている。それを逆手にとったような結果。そこに畦地の作品の独特の個性があるのではないかと思います。

2.山男誕生

ここからの展示がメインということになるでしょう。山の版画家としての畦地の作品の展示です。最初の展示作品が「山のよろこび」(左図)という1957年の作品。右手にピッケルを持ち、左手でライチョウを高らかと掲げています。人物は円や直線を組み合わせた平面的な造形で、背景もすっきりしています。朴訥とした印象ながら、表情豊かで愛らしい印 象を見る者に与える。つい「モデルは誰?」と聞いてしまいそうだが、作家はその質問に辟易していた。「モデルなどあるはずがない。わたしの心の山男である」と書き残している。と説明されていました。山を描いた作品について、峰の数が違うなどという批判を受けたと。描きたかったのは山そのものではなく、山から引き起こされた感動だったと。登山者の姿を、かなりデフォルメして描いたこの作品、しかし、モデルをスケ

象を見る者に与える。つい「モデルは誰?」と聞いてしまいそうだが、作家はその質問に辟易していた。「モデルなどあるはずがない。わたしの心の山男である」と書き残している。と説明されていました。山を描いた作品について、峰の数が違うなどという批判を受けたと。描きたかったのは山そのものではなく、山から引き起こされた感動だったと。登山者の姿を、かなりデフォルメして描いたこの作品、しかし、モデルをスケ ッチして、それをデフォルメにより変形していたというよりも、マンガのキャラのように最初からデザインしたというほうが近いのではないか。現代美術の奈良美智の不機嫌な少女のような彼自身の創出したキャラクターといってもいいのではないでしょうか。実際、この展示のほとんどは、そのパターンのバリエーションといっていい作品ばかりです。いってみれば、ポップアートのような方法論を、結果として、畦地は使いまわしていた。そういう視点でみると、この山男というキャラは、使いやすいデザインになっていると思います。平面的で図案化された人の形はスマートでモダンな印象を与える一方で、トーテムポールを連想させるような形状もしていて、そこからプリミティブアートの素朴さも感じさせるものとなっています。単純化された形状は、人物の細かい表情を捨て去ることができて、そこまで描き込む必要がなくなって、見る者が勝手に想像できるようになっています。おそらく、畦地は人物の表情など描きたいとも思わなかったし、それができなかったといえるかもしれません(能力的にできないというのではなくて、その必要性を感じなかったというニュアンスです)。感情をもった人格ある個人というのを畦地は描こうしていてはいなくて、前に見た「白馬大雪渓」の画面の中に登山者の姿がありましたが、そこにパーツとして組み入れられていたものを取りだしてきて、それを題材にして描いたというのに近いと思います。つまり、山を地形のリズムのようにして意味づけして作品にしたのと同じような仕方で登山者という形状をパターン化して作品とした。その結果が、このようなデザインとなったと言えるように見えます。したがって、顔なども、人の顔を写したというのではなくて、お約束として目と鼻と口があることで人の顔として見てもらえるので、それを組み合わせて、使いやすい顔を創作したというもののように見えます。それは、結果として抽象的に映ります。心の中に映った山男の姿を朴訥に表わしたというように言われていますが、私には、結果としてそうなのかもしれませんが、そのプロセスが当時ではとてもユニークだったのではないか、そういう点に畦地の個性を感じます。

ッチして、それをデフォルメにより変形していたというよりも、マンガのキャラのように最初からデザインしたというほうが近いのではないか。現代美術の奈良美智の不機嫌な少女のような彼自身の創出したキャラクターといってもいいのではないでしょうか。実際、この展示のほとんどは、そのパターンのバリエーションといっていい作品ばかりです。いってみれば、ポップアートのような方法論を、結果として、畦地は使いまわしていた。そういう視点でみると、この山男というキャラは、使いやすいデザインになっていると思います。平面的で図案化された人の形はスマートでモダンな印象を与える一方で、トーテムポールを連想させるような形状もしていて、そこからプリミティブアートの素朴さも感じさせるものとなっています。単純化された形状は、人物の細かい表情を捨て去ることができて、そこまで描き込む必要がなくなって、見る者が勝手に想像できるようになっています。おそらく、畦地は人物の表情など描きたいとも思わなかったし、それができなかったといえるかもしれません(能力的にできないというのではなくて、その必要性を感じなかったというニュアンスです)。感情をもった人格ある個人というのを畦地は描こうしていてはいなくて、前に見た「白馬大雪渓」の画面の中に登山者の姿がありましたが、そこにパーツとして組み入れられていたものを取りだしてきて、それを題材にして描いたというのに近いと思います。つまり、山を地形のリズムのようにして意味づけして作品にしたのと同じような仕方で登山者という形状をパターン化して作品とした。その結果が、このようなデザインとなったと言えるように見えます。したがって、顔なども、人の顔を写したというのではなくて、お約束として目と鼻と口があることで人の顔として見てもらえるので、それを組み合わせて、使いやすい顔を創作したというもののように見えます。それは、結果として抽象的に映ります。心の中に映った山男の姿を朴訥に表わしたというように言われていますが、私には、結果としてそうなのかもしれませんが、そのプロセスが当時ではとてもユニークだったのではないか、そういう点に畦地の個性を感じます。

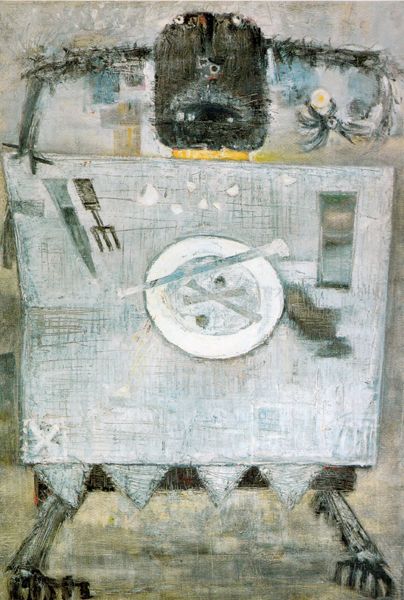

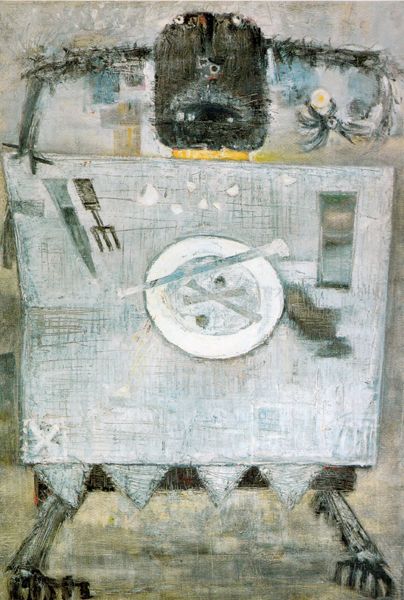

「登頂のよろこび」(右図)という作品は、方形の組み合せで人物の姿が構成されている点で小山田二郎の作品(右上図)と似ているかもしれません。しかし、小山田の人物が濃厚な雰囲気を漂わせているのに対して、そこに強く訴えかけるメッセージ性があるのに対して、畦地はドライというか、そういうメッセージ性はまったくありません。小山田にあるような内面性のようなものは、畦地にはカケラもない。それが畦地の特徴です。前のところで、山の形の意味について詳しく述べましたが、おそらく、山男のキャラクターについても、同じような畦地らしい意味づけがなされていて、その場合に、登山者の表情とか内面性とか、感情といったものは不要とされたのではないかと思います。畦地の山の風景画では、樹林とか植物とか、一般的には山の彩りとして重要な要素をしめるのに、まるで緑に塗られた地形としてしか描かれていないのと同じです。畦地にとって深い緑の森林は山を意味づけるときには必要ないので、画面では描く手間をかける必要がないのです。同じように山男にとって、個人の喜怒哀楽とか、精神的な悩みと、存在の不安かいったようなことは山に登る際に必要ではない。だから、描く必要はない。その代わり、ピッケルやピトンといった山に登るために必要なものは、ちゃんと、それと分かるように描かれている。それに対して、一般的な人物画では不可欠なものとして描かれている顔にあらわれる個性や表情、服装などが、無視されている、それは山に登るさいには何の役にも立たない、すなわち意味がないからです。そういう視点で意味があるとして残されたものが「山男」のキャラクターではないかと思います。

「登頂のよろこび」(右図)という作品は、方形の組み合せで人物の姿が構成されている点で小山田二郎の作品(右上図)と似ているかもしれません。しかし、小山田の人物が濃厚な雰囲気を漂わせているのに対して、そこに強く訴えかけるメッセージ性があるのに対して、畦地はドライというか、そういうメッセージ性はまったくありません。小山田にあるような内面性のようなものは、畦地にはカケラもない。それが畦地の特徴です。前のところで、山の形の意味について詳しく述べましたが、おそらく、山男のキャラクターについても、同じような畦地らしい意味づけがなされていて、その場合に、登山者の表情とか内面性とか、感情といったものは不要とされたのではないかと思います。畦地の山の風景画では、樹林とか植物とか、一般的には山の彩りとして重要な要素をしめるのに、まるで緑に塗られた地形としてしか描かれていないのと同じです。畦地にとって深い緑の森林は山を意味づけるときには必要ないので、画面では描く手間をかける必要がないのです。同じように山男にとって、個人の喜怒哀楽とか、精神的な悩みと、存在の不安かいったようなことは山に登る際に必要ではない。だから、描く必要はない。その代わり、ピッケルやピトンといった山に登るために必要なものは、ちゃんと、それと分かるように描かれている。それに対して、一般的な人物画では不可欠なものとして描かれている顔にあらわれる個性や表情、服装などが、無視されている、それは山に登るさいには何の役にも立たない、すなわち意味がないからです。そういう視点で意味があるとして残されたものが「山男」のキャラクターではないかと思います。

「若者」(左図)という作品です。同名の作品がふたつ並べて展示されていましたが、ほとんど同じ形で、色や模様を変えて別の作品にしている。言ってみれば使い回しです。だから、畦地の山男というのはサンリオのキティちゃんのようなキャラクターに近いもので、造形的につきつめたとか、作者の心象をシンボライズしたというよりも、使いまわすのに便利で、しかも、それで他と差別化できるような特徴を持たせたというものに近いと思います。それは、畦地の作品は、ハイアートの絵画として、その画面を独立して完結したものという発表の仕方よりも、「山の絵本」という版画とちょっとした文章を一緒にした、文字通り絵本のような画文集として発表されているところからも分かります。おそらく、畦地という人は、画家としての才能よりも、出来上がった作品を、どのように客に届けて受け容れられるかを考えるプロデューサーとかマーケッターの才能があって、それで、自身の作品を登山というニッチな市場に限定して、しかも、その市場に特化したということで自身のブランドを定着させ、人びとにそういうブラントの付加価値をつけて作品を見るようにした、作品自体の価値を高め、そういう作品をつくっていくということをやった人ではないかと。それは、サンリオのキティちゃんと同じような戦略で、特化したニッチの市場でのブランドは、その市場内にとどまらず、畦地の場合は登山という市場自体が、他の市場に対してブランドをもつようになり、そのブランドを利用して他の市場でも通用させるようになって、その結果、登山という限られていたところから一般の市場に浸透して、一定の位置を占めるようになる。例えば、登山用具のリュックザックがある傾向をもったファッションとして一般的な街中でも使われるようになったのと似ています。この展覧会のサブタイトルが「わたしの山男」となっていますが、そこに、畦地のブランド戦略が自身のよらなくても、それを享受する人々がそういう風に付加価値をつけて、それをさらに拡散するように、ブランドが自家増殖するようなものになっていることが分かります。そのことを側面から分からせてくれるのは、「若者」であれば、人物が両手で持っているピッケルだったり、「登頂のよろこび」であれば身体に細引きで吊るしている、リングやピトンが、単純化されているとはいえ正確に描かれていて、ひと目でそれと分かると言うことでしょう。人物は単純化して正確な人間の外形を離れてしまっているのに、これらの登山用具は正確に描かれている。登山用具は、ちゃんとそれと分からないと、人物が登山者と分からないからです。それを登山にかかわるものが見たら、おそらく、これをピッケルだと分かるのは、登山をやっている者だけだろうなとほくそ笑む、そこに、ある種の特権意識というか優越感がある、それを巧みにくすぐる、言い方を替えれば、特定の顧客に媚びるところがある。そういうところです。

「若者」(左図)という作品です。同名の作品がふたつ並べて展示されていましたが、ほとんど同じ形で、色や模様を変えて別の作品にしている。言ってみれば使い回しです。だから、畦地の山男というのはサンリオのキティちゃんのようなキャラクターに近いもので、造形的につきつめたとか、作者の心象をシンボライズしたというよりも、使いまわすのに便利で、しかも、それで他と差別化できるような特徴を持たせたというものに近いと思います。それは、畦地の作品は、ハイアートの絵画として、その画面を独立して完結したものという発表の仕方よりも、「山の絵本」という版画とちょっとした文章を一緒にした、文字通り絵本のような画文集として発表されているところからも分かります。おそらく、畦地という人は、画家としての才能よりも、出来上がった作品を、どのように客に届けて受け容れられるかを考えるプロデューサーとかマーケッターの才能があって、それで、自身の作品を登山というニッチな市場に限定して、しかも、その市場に特化したということで自身のブランドを定着させ、人びとにそういうブラントの付加価値をつけて作品を見るようにした、作品自体の価値を高め、そういう作品をつくっていくということをやった人ではないかと。それは、サンリオのキティちゃんと同じような戦略で、特化したニッチの市場でのブランドは、その市場内にとどまらず、畦地の場合は登山という市場自体が、他の市場に対してブランドをもつようになり、そのブランドを利用して他の市場でも通用させるようになって、その結果、登山という限られていたところから一般の市場に浸透して、一定の位置を占めるようになる。例えば、登山用具のリュックザックがある傾向をもったファッションとして一般的な街中でも使われるようになったのと似ています。この展覧会のサブタイトルが「わたしの山男」となっていますが、そこに、畦地のブランド戦略が自身のよらなくても、それを享受する人々がそういう風に付加価値をつけて、それをさらに拡散するように、ブランドが自家増殖するようなものになっていることが分かります。そのことを側面から分からせてくれるのは、「若者」であれば、人物が両手で持っているピッケルだったり、「登頂のよろこび」であれば身体に細引きで吊るしている、リングやピトンが、単純化されているとはいえ正確に描かれていて、ひと目でそれと分かると言うことでしょう。人物は単純化して正確な人間の外形を離れてしまっているのに、これらの登山用具は正確に描かれている。登山用具は、ちゃんとそれと分からないと、人物が登山者と分からないからです。それを登山にかかわるものが見たら、おそらく、これをピッケルだと分かるのは、登山をやっている者だけだろうなとほくそ笑む、そこに、ある種の特権意識というか優越感がある、それを巧みにくすぐる、言い方を替えれば、特定の顧客に媚びるところがある。そういうところです。

「別れ」(右図)という作品です。画面左下の鳥は雷鳥で、ちょうど夏の羽から冬の羽に変わろうとしているところなんでしょうが、これは実際の雷鳥を描いたというよりも、画家の創作に近いような形です。これはもう、登山者はまあしょうがいないと細かいことをいわないし、山に行かない人は雷鳥なんか見たこともないので、こういうものだと言われてしまえば、そうですか、と納得せざるを得ない。それができる物といえるもの、その範囲で描かれている。しかも、このように描かれていれば、描きやすいし、版画にしやすい。それと、「別れ」という題名は、これから下山するので山に別れを告げているのでしょうが、人物は背を向けて、足元に雷鳥がいるという画面構成は、現実にはありえない風景ですが、物語の挿絵としてはそれと分かるような説明的で、しかも、誰にでもいかにもというように物語的につくられた陳腐さがあります。まるで、幼児が休日に動物園に連れて行ってもらったときのことをお絵描きしたら、画面に幼児自身と両親が手をつないでいて、その周囲にライオンやキリンがとりまいている、そういう幼児が頭の中で物語にしてしまったのをそのまま描いた、というのと同じような画面になっています。しかし、それだけに、だれが見ても分かる。そういう陳腐で物語の説明的な画面を、そういうものとしてではなく、朴訥で味わいがあるような印象に変えているのが、雷鳥や人物のキャラや背中のザックにくくりつけられている正確な形のピッケルではないかと思います。

「別れ」(右図)という作品です。画面左下の鳥は雷鳥で、ちょうど夏の羽から冬の羽に変わろうとしているところなんでしょうが、これは実際の雷鳥を描いたというよりも、画家の創作に近いような形です。これはもう、登山者はまあしょうがいないと細かいことをいわないし、山に行かない人は雷鳥なんか見たこともないので、こういうものだと言われてしまえば、そうですか、と納得せざるを得ない。それができる物といえるもの、その範囲で描かれている。しかも、このように描かれていれば、描きやすいし、版画にしやすい。それと、「別れ」という題名は、これから下山するので山に別れを告げているのでしょうが、人物は背を向けて、足元に雷鳥がいるという画面構成は、現実にはありえない風景ですが、物語の挿絵としてはそれと分かるような説明的で、しかも、誰にでもいかにもというように物語的につくられた陳腐さがあります。まるで、幼児が休日に動物園に連れて行ってもらったときのことをお絵描きしたら、画面に幼児自身と両親が手をつないでいて、その周囲にライオンやキリンがとりまいている、そういう幼児が頭の中で物語にしてしまったのをそのまま描いた、というのと同じような画面になっています。しかし、それだけに、だれが見ても分かる。そういう陳腐で物語の説明的な画面を、そういうものとしてではなく、朴訥で味わいがあるような印象に変えているのが、雷鳥や人物のキャラや背中のザックにくくりつけられている正確な形のピッケルではないかと思います。

このような感想を読まれた方は、最初に引用した展覧会の主催者あいさつにあるような畦地の捉え方に比べてネガティブに映るかもしれません。私には、畦地という人は、そういう素朴さとはひと味違う計算高いところがあって、一見素朴に見えるところは、意図的にそのように見えるようにわざとやっているのではないか、むしろ、そういうところが彼の魅力なのではないかと思えるのです。

さて、同じ会場の別の展示室で「インプリントまちだ展2019」というのをやっていて、そこで展示されていた田中彰という版画家の作品の一部に印象に残ったものがあったので、言及しておきます。

「古代よりの光、水、樹」という題名の3部作の作品ですが、中世のキリスト教会の祭壇を想わせるような壮大な感じと、細部はイスラムのモスクのモザイクを想わせる細かい模様が詰まっている画面に惹かれました。

ッチして、それをデフォルメにより変形していたというよりも、マンガのキャラのように最初からデザインしたというほうが近いのではないか。現代美術の奈良美智の不機嫌な少女のような彼自身の創出したキャラクターといってもいいのではないでしょうか。実際、この展示のほとんどは、そのパターンのバリエーションといっていい作品ばかりです。いってみれば、ポップアートのような方法論を、結果として、畦地は使いまわしていた。そういう視点でみると、この山男というキャラは、使いやすいデザインになっていると思います。平面的で図案化された人の形はスマートでモダンな印象を与える一方で、トーテムポールを連想させるような形状もしていて、そこからプリミティブアートの素朴さも感じさせるものとなっています。単純化された形状は、人物の細かい表情を捨て去ることができて、そこまで描き込む必要がなくなって、見る者が勝手に想像できるようになっています。おそらく、畦地は人物の表情など描きたいとも思わなかったし、それができなかったといえるかもしれません(能力的にできないというのではなくて、その必要性を感じなかったというニュアンスです)。感情をもった人格ある個人というのを畦地は描こうしていてはいなくて、前に見た「白馬大雪渓」の画面の中に登山者の姿がありましたが、そこにパーツとして組み入れられていたものを取りだしてきて、それを題材にして描いたというのに近いと思います。つまり、山を地形のリズムのようにして意味づけして作品にしたのと同じような仕方で登山者という形状をパターン化して作品とした。その結果が、このようなデザインとなったと言えるように見えます。したがって、顔なども、人の顔を写したというのではなくて、お約束として目と鼻と口があることで人の顔として見てもらえるので、それを組み合わせて、使いやすい顔を創作したというもののように見えます。それは、結果として抽象的に映ります。心の中に映った山男の姿を朴訥に表わしたというように言われていますが、私には、結果としてそうなのかもしれませんが、そのプロセスが当時ではとてもユニークだったのではないか、そういう点に畦地の個性を感じます。

ッチして、それをデフォルメにより変形していたというよりも、マンガのキャラのように最初からデザインしたというほうが近いのではないか。現代美術の奈良美智の不機嫌な少女のような彼自身の創出したキャラクターといってもいいのではないでしょうか。実際、この展示のほとんどは、そのパターンのバリエーションといっていい作品ばかりです。いってみれば、ポップアートのような方法論を、結果として、畦地は使いまわしていた。そういう視点でみると、この山男というキャラは、使いやすいデザインになっていると思います。平面的で図案化された人の形はスマートでモダンな印象を与える一方で、トーテムポールを連想させるような形状もしていて、そこからプリミティブアートの素朴さも感じさせるものとなっています。単純化された形状は、人物の細かい表情を捨て去ることができて、そこまで描き込む必要がなくなって、見る者が勝手に想像できるようになっています。おそらく、畦地は人物の表情など描きたいとも思わなかったし、それができなかったといえるかもしれません(能力的にできないというのではなくて、その必要性を感じなかったというニュアンスです)。感情をもった人格ある個人というのを畦地は描こうしていてはいなくて、前に見た「白馬大雪渓」の画面の中に登山者の姿がありましたが、そこにパーツとして組み入れられていたものを取りだしてきて、それを題材にして描いたというのに近いと思います。つまり、山を地形のリズムのようにして意味づけして作品にしたのと同じような仕方で登山者という形状をパターン化して作品とした。その結果が、このようなデザインとなったと言えるように見えます。したがって、顔なども、人の顔を写したというのではなくて、お約束として目と鼻と口があることで人の顔として見てもらえるので、それを組み合わせて、使いやすい顔を創作したというもののように見えます。それは、結果として抽象的に映ります。心の中に映った山男の姿を朴訥に表わしたというように言われていますが、私には、結果としてそうなのかもしれませんが、そのプロセスが当時ではとてもユニークだったのではないか、そういう点に畦地の個性を感じます。