2025年2月5日(水) 茅ヶ崎市美術館

今朝は早起きして人間ドック受診。去年は予約が取れなかったので1年ぶり。以前は1日かけて、ゆっくりと検査していたのが、コロナ禍を機に、細かく時間を分けて予約をとり、受診者をバラバラにして、受診者同士の接触を抑え、各検査の待ち時間をなくすことでスムーズに検査が進むようになった。数年前は1日かかっていたのが、1時間ちょっとで終わってしまった。待ち時間がないと、正味の検査の時間なんて、そんなものだということ。それで、検査結果の説明までの待ち時間が1時間半くらいで、最終的に終わったのが11時過ぎ。遅い朝食を昼兼用で済ませても、午後が空いた。そこで、いくつか考えていたなかで、茅ケ崎市美術館に行ってみることにした。

今朝は早起きして人間ドック受診。去年は予約が取れなかったので1年ぶり。以前は1日かけて、ゆっくりと検査していたのが、コロナ禍を機に、細かく時間を分けて予約をとり、受診者をバラバラにして、受診者同士の接触を抑え、各検査の待ち時間をなくすことでスムーズに検査が進むようになった。数年前は1日かかっていたのが、1時間ちょっとで終わってしまった。待ち時間がないと、正味の検査の時間なんて、そんなものだということ。それで、検査結果の説明までの待ち時間が1時間半くらいで、最終的に終わったのが11時過ぎ。遅い朝食を昼兼用で済ませても、午後が空いた。そこで、いくつか考えていたなかで、茅ケ崎市美術館に行ってみることにした。

茅ヶ崎駅は郊外の何ということもない駅で、南口の小さなロータリーをわたり駅前の繁華街とも言えない数軒をぬけて、数分。図書館があり、その先に林がみえる。林と思ったら庭園。けっこう大きな日本庭園で、その奥に美術館があるとのこと。入口の門は、美術館というより個人の邸宅の玄関みたい。案内板に従って、庭園の小道をいく。風情がいい。小道は回遊式になっているのか曲がりくねっていて、坂道を上ると、小高い丘の上に美術館にでくわす。この時期、ちょうど白梅が咲いていた。美術館はこじんまりした建物で、前面ガラス張りで瀟洒なデザイン。展示室は1階と地下にある。1階は、受付ロビーと展示室。今回の展覧会は1階の展示室で、それほど広くはない。まあ、展示数が50点に欠け、大作もないので、ちょうど収まるくらいの大きさ。会場に来ていた来館者は、茅ケ崎のイメージのちょっとお洒落な近所のおじさん、おばさんみたいな人々で、地域に溶け込んだ美術館みたいだった。全体にアットホームな雰囲気だった思う。いままで、都心の大きな美術館ばかり見てきたが、こういう地方の地元に根差した小さな美術館もいいものだと思った。こういう美術館を求めて、地方を旅するのもありではないかと思った。

茅ヶ崎駅は郊外の何ということもない駅で、南口の小さなロータリーをわたり駅前の繁華街とも言えない数軒をぬけて、数分。図書館があり、その先に林がみえる。林と思ったら庭園。けっこう大きな日本庭園で、その奥に美術館があるとのこと。入口の門は、美術館というより個人の邸宅の玄関みたい。案内板に従って、庭園の小道をいく。風情がいい。小道は回遊式になっているのか曲がりくねっていて、坂道を上ると、小高い丘の上に美術館にでくわす。この時期、ちょうど白梅が咲いていた。美術館はこじんまりした建物で、前面ガラス張りで瀟洒なデザイン。展示室は1階と地下にある。1階は、受付ロビーと展示室。今回の展覧会は1階の展示室で、それほど広くはない。まあ、展示数が50点に欠け、大作もないので、ちょうど収まるくらいの大きさ。会場に来ていた来館者は、茅ケ崎のイメージのちょっとお洒落な近所のおじさん、おばさんみたいな人々で、地域に溶け込んだ美術館みたいだった。全体にアットホームな雰囲気だった思う。いままで、都心の大きな美術館ばかり見てきたが、こういう地方の地元に根差した小さな美術館もいいものだと思った。こういう美術館を求めて、地方を旅するのもありではないかと思った。

ところで、青山義雄という画家のことは知らないので、その紹介を兼ねて、展覧会パンフレットにあった主催者あいさつを引用します。“2024年に生誕130年を迎えた画家・青山義雄(1894〜1996)をご紹介します。1894年、現在の神奈川県横須賀市に生まれた青山は、父の転勤に伴い三重県、北海道で少年期を過ごしました。1910年に絵画を学ぶため上京した後、1921年にフランスに渡ります。その後一時帰国を挟みながら生涯のほぼ半分をフランスで過ごし、1986年からは茅ヶ崎市東海岸のアトリエを兼ねた住宅で最晩年まで制作を続けました。アンリ・マティス(1869〜1954)に「この男は色彩を持っている」と評された青山の作品は、その多くが鮮やかな色彩で描かれています。フランスの海岸風景、美しい夕景、そしてバラや百合などの花々を題材にした彼の作品は今も人々を魅了しています。青山は生涯マティスを師と仰ぎ、画壇と一定の距離を保ちつつ自分の画業と向き合い続けた画家でした。その一方で梅原龍三郎(1888〜1986)が創立に携わった春陽会へは長きにわたり出品し、共に制作に励むなど梅原とは強い繋がりがあったことがうかがえます。生誕130年を機に、青山の生涯を作品で辿るとともに彼と関わりのある画家の作品をご紹介いたします。”

展示そのものは、規模が小さかったので、展示作品数も多くはなく、ゆっくり見ても1時間とかからない。もう少し、多くの作品を見たいと、物足りなさが少し。

作品を見ていきましょう。

第1章 渡仏─マティス、福島との出会い

習作時代からフランスに留学した時期の作品。福島とは支援者ということです。

習作時代からフランスに留学した時期の作品。福島とは支援者ということです。

「海辺の輪舞」(右側)という1926年の作品。“マティスを師と仰いだ”とか“が鮮やかな色彩で描かれて”と紹介されているけれど、これってマチス?鮮やかな色彩?たしかに中央の輪舞する人々はマティスの「ダンス」(左側)と似た構図だけれど、躍動感はないし、何よりもくすんだような、どちらかというと暗い色彩で、これを鮮やかと言えるのか疑問です。マティスの一般的なイメージである明るさや自由奔放さを、この作品に見ることができると言えません。むしろ、奥行きのない平面的な画面に単純化された人や動物が並列的に、まるで宙に浮かんでいるように描かれているのはシャガールを想わせると思います。ただ、空、海、海岸、地面を色分けした面として分けているところから、この画家が、形とか質感とか存在感とか空間とかいったことよりも、色で世界を見ているのではないか、ということがうかがえます。その点でマティスに通じるところがあるかもしれません。

「カーニュ風景」という1927年の作品では、海の青が鮮やかで印象的です。この作品では、世界を色の面で組み立てるという志向を明確に見て取ることができます。

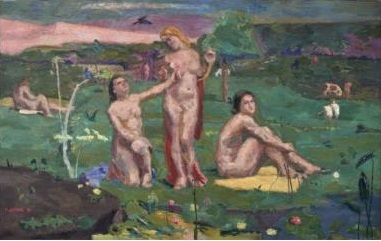

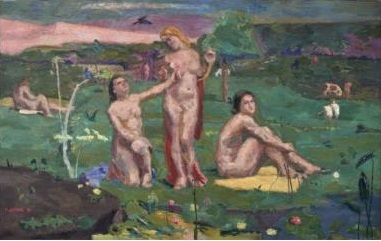

「田園の裸の人々」(左側)という1929年の作品。今回の展示で最大のサイズの作品で、横長の、この作品を見て真っ先に想いだしたのが、ゴーギャンの「我々はどこから来たのか我々は何者か

我々はどこへ行くのか」(右側)で、真ん中の女性の両手を掲げたポーズがそっくりだからです。しかも、三人の女性の描き方は、絵の具を混ぜないで違う色の絵の具を平面にして重ねていって、結果として絵の具が盛り上がってしまうという、ゴッホやセザンヌのようです。この作品ではポスト印象派でしょうか、青山は同時代の絵画を積極的に勉強して、吸収しようとした、真面目さが現われているような気がします。それが単なる猿真似ではなく、彼自身の特徴は現われている。

「田園の裸の人々」(左側)という1929年の作品。今回の展示で最大のサイズの作品で、横長の、この作品を見て真っ先に想いだしたのが、ゴーギャンの「我々はどこから来たのか我々は何者か

我々はどこへ行くのか」(右側)で、真ん中の女性の両手を掲げたポーズがそっくりだからです。しかも、三人の女性の描き方は、絵の具を混ぜないで違う色の絵の具を平面にして重ねていって、結果として絵の具が盛り上がってしまうという、ゴッホやセザンヌのようです。この作品ではポスト印象派でしょうか、青山は同時代の絵画を積極的に勉強して、吸収しようとした、真面目さが現われているような気がします。それが単なる猿真似ではなく、彼自身の特徴は現われている。

第2章 暗がりの日本、まばゆいフランス

フランス留学から帰国すると国内で活動を始めますが、世界情勢の動向により、フランス再訪は、第二次世界大戦後の1950年代になってマティスから呼ばれる形で、という。

フランス留学から帰国すると国内で活動を始めますが、世界情勢の動向により、フランス再訪は、第二次世界大戦後の1950年代になってマティスから呼ばれる形で、という。

「静物」という1942年頃の作品です。これまでの彼の作品を見ていると、この画家は、たしかに色彩で世界を構築しているけれど、決して南仏の鮮やかな色、明るい色ではなく、むしろ暗くて、くすんだ色だと思うのです。“まばゆいフランス”ではなく“暗がりの日本”なのです。それが、この「静物」にはよくあらわれています。壁はグレーっぽい土色でテーブルは黒。奥のテーブルクロスは真紅だが、暗い感じで、乗っている壺はグレー。全体にグレーの基調で手前のテーブルに置かれた桃が白にちかいピンク色で、花瓶に挿された花がピンク色で映えています。そのコントラストはあります。しかし、鮮やかに浮かび上がるというのでもない。それは、それぞれ描かれているものの輪郭が、前に見た作品に比べて明確でなくなっているからでしょうか。それは陰翳ということになるかもしれません。それゆえ、マティスにはない穏やかさが生まれていると思います。このあたりで、青山という画家の個性がはっきりしてきたと言えるかもしれません。ここでは、静物を描いているというより、色彩で画面をつくったのが静物画の形になっていると言った方が適当なのかもしれない。

「南仏風景」という1959年の作品。隣に展示されていた「CAGNES」という作品が、まるで抽象画のように何が描かれているのか分からない、色と筆触の配置が画面で為されていた作品であったのに比べて、この作品は風景が描かれていることが、辛うじて分かります。「静物」ではものの輪郭がぼんやりしてきたのが、この作品ではさらに進んで、風景という基本デザインがベースにあって、それをもとに色の面を配置して画面を作る、そういう作業を進めていくうちに、色の配置によってベースのデザインに手を加えられていく、その結果が、この作品、見ていてそんな想像に誘われます。そして、この作品あたりから、青山の色の使い方に独特な傾向が露わになってくるように見えます。私が思う、彼の説く得な色の傾向というのは、緑と青の混用です。

「南仏風景」という1959年の作品。隣に展示されていた「CAGNES」という作品が、まるで抽象画のように何が描かれているのか分からない、色と筆触の配置が画面で為されていた作品であったのに比べて、この作品は風景が描かれていることが、辛うじて分かります。「静物」ではものの輪郭がぼんやりしてきたのが、この作品ではさらに進んで、風景という基本デザインがベースにあって、それをもとに色の面を配置して画面を作る、そういう作業を進めていくうちに、色の配置によってベースのデザインに手を加えられていく、その結果が、この作品、見ていてそんな想像に誘われます。そして、この作品あたりから、青山の色の使い方に独特な傾向が露わになってくるように見えます。私が思う、彼の説く得な色の傾向というのは、緑と青の混用です。

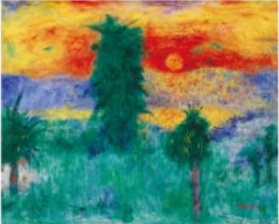

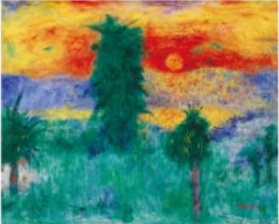

「カンヌ落日」という1989年の作品です。夕焼けの海岸風景という作品なのでしょう。題名にあるカンヌという街並みは画面右横の色がチカチカしている部分でしょうか。それほどまでに風景の形は引っ込んでいます。画面を支配するのは、緑と青と赤とオレンジ色です。緑は画面下、つまり見る者にとっては手前ということになる木々が茂る林の部分で、青は海、オレンジ色は太陽で、赤は夕焼けの空という区別でしょうか。そのうち、緑の部分の多くに青が塗られています。緑の部分は全体に靄がかかったようなぼんやりした感じですが、その少なくない部分に青が入り込んでいます。それが、幻想的な感じを強めるだけでなく、独特な緑の印象を与えます。他方、海の青にも緑が紛れ込んでいる。その結果、海と林の境が曖昧で、全体がひとつのグラデーションになっている。そこに落日の陽光のオレンジと赤が差し込まれるのは印象的です。

「カンヌ落日」という1989年の作品です。夕焼けの海岸風景という作品なのでしょう。題名にあるカンヌという街並みは画面右横の色がチカチカしている部分でしょうか。それほどまでに風景の形は引っ込んでいます。画面を支配するのは、緑と青と赤とオレンジ色です。緑は画面下、つまり見る者にとっては手前ということになる木々が茂る林の部分で、青は海、オレンジ色は太陽で、赤は夕焼けの空という区別でしょうか。そのうち、緑の部分の多くに青が塗られています。緑の部分は全体に靄がかかったようなぼんやりした感じですが、その少なくない部分に青が入り込んでいます。それが、幻想的な感じを強めるだけでなく、独特な緑の印象を与えます。他方、海の青にも緑が紛れ込んでいる。その結果、海と林の境が曖昧で、全体がひとつのグラデーションになっている。そこに落日の陽光のオレンジと赤が差し込まれるのは印象的です。

第3章 色彩の画家、茅ケ崎へ

画家が老年の日々を茅ヶ崎に居を構え、そこで制作した作品が並んでいます。

「花」という1994年の作品です。この作品を見て、ルドンではないかと思いました。今までの作品では、あまり見られなかった紫が印象的だったからかもしれません。青山は、若い頃は人物や静物や風景を具象的に描いていたのが、徐々に、形の輪郭が曖昧になり、境界線がぼやけていきました。花の描写についても花びらの重なりを描くのではなく、花の色を取り出して、それを映し出したように色で花を表現するようになっていきました。それは現実の花を題材にしつつ、あたかもそこに潜む非現実あるいは幻想を表現されているように見えるようになったのがこの作品といえます。その意味で、非現実を見ていたルドンに通じるところはあると思います。

「花」という1994年の作品です。この作品を見て、ルドンではないかと思いました。今までの作品では、あまり見られなかった紫が印象的だったからかもしれません。青山は、若い頃は人物や静物や風景を具象的に描いていたのが、徐々に、形の輪郭が曖昧になり、境界線がぼやけていきました。花の描写についても花びらの重なりを描くのではなく、花の色を取り出して、それを映し出したように色で花を表現するようになっていきました。それは現実の花を題材にしつつ、あたかもそこに潜む非現実あるいは幻想を表現されているように見えるようになったのがこの作品といえます。その意味で、非現実を見ていたルドンに通じるところはあると思います。

ところで、今回、一番印象に残ったのは、実は青山の作品ではなく、「花」と並んで展示されていた山崎隆夫の二つの作品でした。

ところで、今回、一番印象に残ったのは、実は青山の作品ではなく、「花」と並んで展示されていた山崎隆夫の二つの作品でした。

「カンヌ落日」という1989年の作品です。夕焼けの海岸風景という作品なのでしょう。題名にあるカンヌという街並みは画面右横の色がチカチカしている部分でしょうか。それほどまでに風景の形は引っ込んでいます。画面を支配するのは、緑と青と赤とオレンジ色です。緑は画面下、つまり見る者にとっては手前ということになる木々が茂る林の部分で、青は海、オレンジ色は太陽で、赤は夕焼けの空という区別でしょうか。そのうち、緑の部分の多くに青が塗られています。緑の部分は全体に靄がかかったようなぼんやりした感じですが、その少なくない部分に青が入り込んでいます。それが、幻想的な感じを強めるだけでなく、独特な緑の印象を与えます。他方、海の青にも緑が紛れ込んでいる。その結果、海と林の境が曖昧で、全体がひとつのグラデーションになっている。そこに落日の陽光のオレンジと赤が差し込まれるのは印象的です。

「カンヌ落日」という1989年の作品です。夕焼けの海岸風景という作品なのでしょう。題名にあるカンヌという街並みは画面右横の色がチカチカしている部分でしょうか。それほどまでに風景の形は引っ込んでいます。画面を支配するのは、緑と青と赤とオレンジ色です。緑は画面下、つまり見る者にとっては手前ということになる木々が茂る林の部分で、青は海、オレンジ色は太陽で、赤は夕焼けの空という区別でしょうか。そのうち、緑の部分の多くに青が塗られています。緑の部分は全体に靄がかかったようなぼんやりした感じですが、その少なくない部分に青が入り込んでいます。それが、幻想的な感じを強めるだけでなく、独特な緑の印象を与えます。他方、海の青にも緑が紛れ込んでいる。その結果、海と林の境が曖昧で、全体がひとつのグラデーションになっている。そこに落日の陽光のオレンジと赤が差し込まれるのは印象的です。