2018年5月17日(木)東京オペラシティ・アートギャラリー

用事があって、めずらしく会社を半休したところ、用事が思いの外早く片付いてしまったので、手近なところで少し気になっていた「五木田智央 PEEKABOO」を見に、東京オペラシティアートギャラリーへ行った。実際に行ってみたら、お目当ての五木田智央よりもコレクションによる常設展の相笠昌義の方が楽しかった。

相笠昌義という作家については、どう紹介したら良いでしょうか。例えば「駅にて:夜」(右下図)という作品をもとに、次のように解説されています。“相笠は、私たちが「自明のこと」として敢えて考えることすらしない、日常のなかの実は不可思議なさまを描くようになります。たとえば、駅で電車を待つ人たち。数分後には電車がやってきて、向かいのホームの人々はほうきで掃かれたようにいなくなってしまう。車内で隣り合う人も、たまたま居合わせた他人同士で、ある時間と場所を共有しながら、それぞれが互いの存在すら意識しないまま去って行く。高密度な社会でありながら、人間同士の関係が希薄な現代生活の一断面は、相笠の眼には奇妙この上ない光景に映るのです。生活者の一員として日ごろこのような状況の一部となっているにもかかわらず、そのことに無自覚な私たち鑑賞者は、相笠の作品を前にして初めて自らを客観視するのです。”夜の灯りに照らされてなのか、黄昏時の独特の太陽の光なのか、小豆色がかった暖かい色合いの画面は、駅のプラットホームを遠目に、電車を待ってホームに佇む人々を描いた日常的な風景のようです。しかし、この作品を、このように言葉にして説明していくと、その説明しているものとはどこか違うのです。しっくりこないというのか、違和感というと大げさになってしまいますが、違うのです。それは、例えば駅のプラットホームと人々は描かれていますが、その背景は暗闇になっているのです。ふつう、鉄道の駅は街中にあり、ホームに帰宅する人が電車を待っているというのであれば、駅の周りに会社のビルやちょっとした繁華街があってもいいはずです。この作品

相笠昌義という作家については、どう紹介したら良いでしょうか。例えば「駅にて:夜」(右下図)という作品をもとに、次のように解説されています。“相笠は、私たちが「自明のこと」として敢えて考えることすらしない、日常のなかの実は不可思議なさまを描くようになります。たとえば、駅で電車を待つ人たち。数分後には電車がやってきて、向かいのホームの人々はほうきで掃かれたようにいなくなってしまう。車内で隣り合う人も、たまたま居合わせた他人同士で、ある時間と場所を共有しながら、それぞれが互いの存在すら意識しないまま去って行く。高密度な社会でありながら、人間同士の関係が希薄な現代生活の一断面は、相笠の眼には奇妙この上ない光景に映るのです。生活者の一員として日ごろこのような状況の一部となっているにもかかわらず、そのことに無自覚な私たち鑑賞者は、相笠の作品を前にして初めて自らを客観視するのです。”夜の灯りに照らされてなのか、黄昏時の独特の太陽の光なのか、小豆色がかった暖かい色合いの画面は、駅のプラットホームを遠目に、電車を待ってホームに佇む人々を描いた日常的な風景のようです。しかし、この作品を、このように言葉にして説明していくと、その説明しているものとはどこか違うのです。しっくりこないというのか、違和感というと大げさになってしまいますが、違うのです。それは、例えば駅のプラットホームと人々は描かれていますが、その背景は暗闇になっているのです。ふつう、鉄道の駅は街中にあり、ホームに帰宅する人が電車を待っているというのであれば、駅の周りに会社のビルやちょっとした繁華街があってもいいはずです。この作品 では、まるで抽象的な暗闇のような空間に人影があるプラットホームが浮かんでいるようなのです。リアルな存在感があまり感じられない、と言ってもいいです。しかも、ホームにいる人々は、それぞれが個性を持った人物ではなくて、まるで人形なのです。ひとりひとりの人物の顔には、表情や個性は描きこまれておらず、顔の形があるというだけです。しかも、人々には動きが感じられず止まっています。だから、実際の駅のプラットホームというよりは、模型でつくった駅のジオラマを描いたもののように見えます。だから、一見、抒情的で庶民的な日常のペーソスのありそうな風景の描写で、この画面にいる人たちには、例えば、家でパパの帰宅を待っている家族がいるとか、会社帰りに仲間と軽く一杯飲んでといった物語を、それぞれが持っているということになりそうな場面です。たまたまホームに場を共にしている、といった具合にです。しかし、この作品は、そういう想像を見る者に起こさせないのです。むしろ、そういうことを見る者にさせないように、敢えてそういうものとして描いているように、私には見えます。そんな作品は、素っ気なくて面白味がないのではないかと言われそうです。何が面白くて、そんな作品を見るのか、と。しかしと、この作品をみていて思うのです。私達は、日常の風景を、例えば物語をつくってしまって、目でちゃんと見ることをしていないのではないか。あるいは黄昏の暖かな光のこのような風景をペーソスとか抒情的とか気分のヴェールを通してしまっている。そ

では、まるで抽象的な暗闇のような空間に人影があるプラットホームが浮かんでいるようなのです。リアルな存在感があまり感じられない、と言ってもいいです。しかも、ホームにいる人々は、それぞれが個性を持った人物ではなくて、まるで人形なのです。ひとりひとりの人物の顔には、表情や個性は描きこまれておらず、顔の形があるというだけです。しかも、人々には動きが感じられず止まっています。だから、実際の駅のプラットホームというよりは、模型でつくった駅のジオラマを描いたもののように見えます。だから、一見、抒情的で庶民的な日常のペーソスのありそうな風景の描写で、この画面にいる人たちには、例えば、家でパパの帰宅を待っている家族がいるとか、会社帰りに仲間と軽く一杯飲んでといった物語を、それぞれが持っているということになりそうな場面です。たまたまホームに場を共にしている、といった具合にです。しかし、この作品は、そういう想像を見る者に起こさせないのです。むしろ、そういうことを見る者にさせないように、敢えてそういうものとして描いているように、私には見えます。そんな作品は、素っ気なくて面白味がないのではないかと言われそうです。何が面白くて、そんな作品を見るのか、と。しかしと、この作品をみていて思うのです。私達は、日常の風景を、例えば物語をつくってしまって、目でちゃんと見ることをしていないのではないか。あるいは黄昏の暖かな光のこのような風景をペーソスとか抒情的とか気分のヴェールを通してしまっている。そ ういう馴れ合い、もっというと惰性で接していて、見るということをしていない。しかし、そこで自分の目で見てみると、駅のプラットホームの光景という言葉にしてしまうと零れ落ちてしまう、言葉にできない、目で見ることしかできないようなものがある。それを相笠という作家はピックアップして、いつもは見ていない私のような人間にも見ることができるように画面を作ってくれている。だから、現実の駅のプラットホームで、実際に私の目の前にあるはずなのに見えていないのを、この作品では見えているように描いて画面を作っている。画面が止まっていて、リアルな感じがしないのは、その結果としてなのではないか、そういう作品ではないかと思います。だから、肝心なところは、既成の言葉には置き換え難い。かなり抽象的な言い方ですが、それが相笠の作品の特徴ではないかと思います。

ういう馴れ合い、もっというと惰性で接していて、見るということをしていない。しかし、そこで自分の目で見てみると、駅のプラットホームの光景という言葉にしてしまうと零れ落ちてしまう、言葉にできない、目で見ることしかできないようなものがある。それを相笠という作家はピックアップして、いつもは見ていない私のような人間にも見ることができるように画面を作ってくれている。だから、現実の駅のプラットホームで、実際に私の目の前にあるはずなのに見えていないのを、この作品では見えているように描いて画面を作っている。画面が止まっていて、リアルな感じがしないのは、その結果としてなのではないか、そういう作品ではないかと思います。だから、肝心なところは、既成の言葉には置き換え難い。かなり抽象的な言い方ですが、それが相笠の作品の特徴ではないかと思います。

「政治家S氏の巨きな頭部」(左図)というリトグラフです。これは「文明嫌悪症」という連作シリーズのひとつです。相笠には明快なかたち(フォルム)を好む癖があるということですが、ひとつひとつの部分を明快にはっきりと描いていて、とくにメカなどを細かく描くところなどは画家が喜々として描いているように見えます。おそらく、モノクロの版画とかペン画のような線描で輪郭のハッキリとした形を描写するということが、本来的に好きなのではないかと思います。しかし、そのことは単なる写実という方向には向かっていない。それは、この作品を見ても、部分的にはキッチリと形を描写したものを並べてみたら写実とは程遠い画面になってしまっている。おそらく、相笠はこの画面の構成をまず構想して、そこに部分を挿入していったというよりは、部分をキッチリと描いて、その部分を積み重ねた結果、このような画面が出来上がってしまったのではないか、と私には思えます。その、結果としてリアルがズレていってしまった。それがこの相笠という画家の作品の肝ではないかと私には思えます。この作品では、そのズレが極端ですが、この後の油彩の作品では、そのズレが縮まっていきますが、必ずズレていて、それが微妙なものとなっていって、その微妙さが独特の味わいを作り出すようになった、と思います。

「インドにて、デリーの春」という作品を見ていると、画面右端に立っている少女の類型的な姿は、どこかポール・デルヴォーや金子國義を彷彿とさせられるところがあります。ただし、この二人の描く女性にあるエロチシズムが、この人にはない。あるいは、画面の中段の牛と人を横向きで並べている姿は古代エジプトの壁画を見ているような感じがします。この作品の中で描かれている人々や動物は、人間というものの形や量感を抽出したような学術標本のようなもので、そこに個々の人の個性や特徴は、顔が塗り潰されているように、されています。この作品では、それが際立つように、背景であるコンテキストから浮き上がるように、配置されて描かれていて、その類型として抽出されたことが際立っていて、そこに不思議な感じがしています。それぞれ描かれているパーツも背景も、それぞれの造形は、具象なのだけれど、それらで構成された画面は、抽象的で現実感のないものとなっている不思議さがあるのです。へんな言い方かもしれませんが、シュルレアリスムの画家ルネ・マグリットも、こんな風に匿名の存在として人間を写実するように描き、それを使って変形させて作品を作りました。それがマグリットのシュールな作品というわけですが、さしずめ相笠は、マグリットのシュールな変形を施さないで、変な画面をつくったと言えると思います。

「インドにて、デリーの春」という作品を見ていると、画面右端に立っている少女の類型的な姿は、どこかポール・デルヴォーや金子國義を彷彿とさせられるところがあります。ただし、この二人の描く女性にあるエロチシズムが、この人にはない。あるいは、画面の中段の牛と人を横向きで並べている姿は古代エジプトの壁画を見ているような感じがします。この作品の中で描かれている人々や動物は、人間というものの形や量感を抽出したような学術標本のようなもので、そこに個々の人の個性や特徴は、顔が塗り潰されているように、されています。この作品では、それが際立つように、背景であるコンテキストから浮き上がるように、配置されて描かれていて、その類型として抽出されたことが際立っていて、そこに不思議な感じがしています。それぞれ描かれているパーツも背景も、それぞれの造形は、具象なのだけれど、それらで構成された画面は、抽象的で現実感のないものとなっている不思議さがあるのです。へんな言い方かもしれませんが、シュルレアリスムの画家ルネ・マグリットも、こんな風に匿名の存在として人間を写実するように描き、それを使って変形させて作品を作りました。それがマグリットのシュールな作品というわけですが、さしずめ相笠は、マグリットのシュールな変形を施さないで、変な画面をつくったと言えると思います。

「インドにて、デリーの春」の傾向を、さらに推し進めた作品が「動物園にて:フラミンゴをみる人」(左図)ではないかと思います。推し進めたと言うよりも、この傾向で描いていくのにハマる題材を見出したのが「動物園にて:フラミンゴをみる人」でないかと思います。相笠が描いている匿名化した類型的な人々が、インドでは変なものとして浮いてしまうのが、都会の風景のなかでは、それほど変な感じがしない。

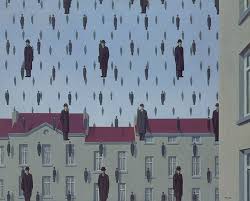

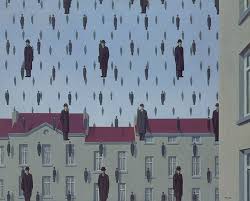

「インドにて、デリーの春」の傾向を、さらに推し進めた作品が「動物園にて:フラミンゴをみる人」(左図)ではないかと思います。推し進めたと言うよりも、この傾向で描いていくのにハマる題材を見出したのが「動物園にて:フラミンゴをみる人」でないかと思います。相笠が描いている匿名化した類型的な人々が、インドでは変なものとして浮いてしまうのが、都会の風景のなかでは、それほど変な感じがしない。 私達が日常的に見ている風景は、当たり前だと思っていたのが、実は変なのだということ、相笠はそれをずっと見ていたから、このような描き方をするようになったのか、このような描き方をもともとしていて、都会の風景をそれで再発見したのか分かりません。しかし、その描き方と都会の風景が出会って、そこに変なところがあるということが明らかになったという作品のひとつが、この「動物園にて:フラミンゴをみる人」ではないかと思います。私の偏見かもしれませんが、この作品を見ていると、マグリットがいて、画面にいたずらを仕掛けようとしているのだけれど、できないでいると感じてしまうのです。ただし、この作品では、後年の作品ほどはハマっていなくて、抽象的な感じが強く残っています。それが、マグリット(右図)を連想させるのだろうと思います。それは、動物園の柵に囲まれたフラミンゴがいて植物の生えているところが、「インドにて、デリーの春」とおなじようにハマッていないというのか、題材自体が類型にならないので類型に異質な感じが付き纏うからかもしれません。それに対して、画面手前のコートを着て横切る男性や、真ん中で俯いている3人の親子連れ、乳母車を押している女性やフラミンゴのほうを向いて背中を見せている男性といった人々が、それぞれてんでバラバラに、描かれている部分はリアルといっていいように映ります。実はリアルではないのですが、そのズレが、この人々と動物園の柵の風景とのギャップの方が大きくて、そのズレが見え難くなってしまっている。それゆえ、全体としてはマグリットのようなつくりものめいたリアルさが目について、違和感を拭うことができない

私達が日常的に見ている風景は、当たり前だと思っていたのが、実は変なのだということ、相笠はそれをずっと見ていたから、このような描き方をするようになったのか、このような描き方をもともとしていて、都会の風景をそれで再発見したのか分かりません。しかし、その描き方と都会の風景が出会って、そこに変なところがあるということが明らかになったという作品のひとつが、この「動物園にて:フラミンゴをみる人」ではないかと思います。私の偏見かもしれませんが、この作品を見ていると、マグリットがいて、画面にいたずらを仕掛けようとしているのだけれど、できないでいると感じてしまうのです。ただし、この作品では、後年の作品ほどはハマっていなくて、抽象的な感じが強く残っています。それが、マグリット(右図)を連想させるのだろうと思います。それは、動物園の柵に囲まれたフラミンゴがいて植物の生えているところが、「インドにて、デリーの春」とおなじようにハマッていないというのか、題材自体が類型にならないので類型に異質な感じが付き纏うからかもしれません。それに対して、画面手前のコートを着て横切る男性や、真ん中で俯いている3人の親子連れ、乳母車を押している女性やフラミンゴのほうを向いて背中を見せている男性といった人々が、それぞれてんでバラバラに、描かれている部分はリアルといっていいように映ります。実はリアルではないのですが、そのズレが、この人々と動物園の柵の風景とのギャップの方が大きくて、そのズレが見え難くなってしまっている。それゆえ、全体としてはマグリットのようなつくりものめいたリアルさが目について、違和感を拭うことができない

「日常生活:公園にて」(右図)という作品では、そのつくりものめいたリアルがハマッてきます。都会の公園の光景の方が、動物園よりも日常性を感じさせるからでしょうか。人の数も増えています。そして描かれている人との距離が離れているように見えます。遠景で人々を描いているという外見だけでなく距離感というのか、突き放して描いている感じがします。「動物園にて:フラミンゴをみる人」で一人一人が別々のシチュエーションで、異なるポーズをとっていました。これに対して、「日常生活:公園にて」では似たようなポーズで無造作に並べられているように見えます。つまり、「動物園にて:フラミンゴをみる人」での人は、それぞれの人を差別化できましたが、「日常生活:公園にて」では人は取り替え可能になっている。それが、この「日常生活:公園にて」がハマッているように感じる要因ではないかと思います。「日常生活:公園にて」に描かれている人は、ひとのひとりが差別化されていなくて、取り替えのきかない、つまりは掛け替えのない人ではなくて、取り替えのきく群衆のワンオブゼムなのです。相笠の描く人、動物もそうですが、生き生きとした生命感とか人格といったものが感じられなくて、まるで人形のような感じで、敢えて人と見ると、特定の誰かさんではなくて、匿名の人々という感じなのです。それを、この「日常生活:公園にて」では遠景、つまりロングショットで突き放してみているので、なおさらその印象が強まります。それが、この何もない空虚な場所、というよりも抽象的な空間、に似つかわしいと感じられます。かえって、何もな

「日常生活:公園にて」(右図)という作品では、そのつくりものめいたリアルがハマッてきます。都会の公園の光景の方が、動物園よりも日常性を感じさせるからでしょうか。人の数も増えています。そして描かれている人との距離が離れているように見えます。遠景で人々を描いているという外見だけでなく距離感というのか、突き放して描いている感じがします。「動物園にて:フラミンゴをみる人」で一人一人が別々のシチュエーションで、異なるポーズをとっていました。これに対して、「日常生活:公園にて」では似たようなポーズで無造作に並べられているように見えます。つまり、「動物園にて:フラミンゴをみる人」での人は、それぞれの人を差別化できましたが、「日常生活:公園にて」では人は取り替え可能になっている。それが、この「日常生活:公園にて」がハマッているように感じる要因ではないかと思います。「日常生活:公園にて」に描かれている人は、ひとのひとりが差別化されていなくて、取り替えのきかない、つまりは掛け替えのない人ではなくて、取り替えのきく群衆のワンオブゼムなのです。相笠の描く人、動物もそうですが、生き生きとした生命感とか人格といったものが感じられなくて、まるで人形のような感じで、敢えて人と見ると、特定の誰かさんではなくて、匿名の人々という感じなのです。それを、この「日常生活:公園にて」では遠景、つまりロングショットで突き放してみているので、なおさらその印象が強まります。それが、この何もない空虚な場所、というよりも抽象的な空間、に似つかわしいと感じられます。かえって、何もな いほうが、「動物園にて:フラミンゴをみる人」のようにフラミンゴの檻があると中途半端にしか見えなくて、「日常生活:公園にて」では、それを空虚にしたことで、ハマッたのだと思います。もしかしたら、私が相笠の作品に惹かれるのは、その何も描かれない空虚な空間を、そういうものとして画面で打ち出しているように見えるからかもしれません。

いほうが、「動物園にて:フラミンゴをみる人」のようにフラミンゴの檻があると中途半端にしか見えなくて、「日常生活:公園にて」では、それを空虚にしたことで、ハマッたのだと思います。もしかしたら、私が相笠の作品に惹かれるのは、その何も描かれない空虚な空間を、そういうものとして画面で打ち出しているように見えるからかもしれません。

「交差点にて、あるく人」という2007年頃の作品。人の数は格段に増えましたが、画面の構成は「日常生活:公園にて」と同じです。背景は、公園の立木を取り払って、横断歩道の縞を地面に付けたくらいしか違いません。人々が無秩序に横並びになっているのも同じです。ただ、人の数が増えたので、場所が「日常生活:公園にて」のようなガランとしたところが薄れているので、ストレートに空虚さを感じられなくなっています。しかし、本質的なところは変わっていないと思います。つまり、「交差点にて、あるく人」は描かれている人の数が多くなっているだけで、空虚であることに変わりはない。それは、描かれている沢山の人々に存在感とかリアルさがないからです。たとえば、かの画面の一番手前でショルダーバックを肩にかけて背中をこちらに向けている人の物語を想像してみようなどということは考えられません。したがって、この風景に叙情性とかペーソスとかいった感情移入を拒むところがある。しかし、翻ってみれば、それが、私たちが、普段、こういう場面にいて、そこで見ている視線そのものなのではないか。こういう風景に目を向けているけれど、実はそこに何もみていない、いってみればその視線は空虚なものです。この作品を、それを敢えて、私たちの前に、そういうものであるということを、そこに安易な価値判断とか評価をまじえることなく(それがロングショットの突き放したような距離感です)、丁寧に提示してくれている。屈折しているかもしれませんが、そういうところに、衒いもなく親しみを感じることができると思います。

「お花見」という作品は大作ですが、このような作品でも、沢山の花見客を一人一人丁寧に見るという見方もありますが、全体を通り過ぎる車窓の風景のようにぼんやりと、見るとはなしに視線を向けて、ぼうっとする。そういう無関心さが、似つかわしいのではないかと、私の個人的な感想ですが、そう思います。ここでは、絵画を鑑賞するということとは違った見方を教えられたような気がします。作者は、そのようなことを意識しているわけではないかもしれませんが、ただ、ここには画家が対象を見て、それを描くというとは違った距離感のようなものを感じます。つまり、画家がこのお花見の風景を描こうとすれば、描きたいところを視野からピックアップして対象化して、それをターゲットにように視線を絞って、そこから距離をおいて見ることに集中する。観察し、凝視するという。そこから、特徴を取り出したり、描くための核心的なものを見つけたりするということでしょうか。そのためには、見方の技法があって、画家はそれらを駆使している。しかし、私たちが、日常生活で、目を開けているときに、画家が対象を見るようなことをしていないのです。そこに、絵画を描く際に見るということと、私たちが、そういう意味では見るとはいえない、単に目を開けていることとは質的に異なります。そのギャップによって、私たちは絵画を見ることで、実際のそこに立ったことがあった風景でも、発見することができるし、認識できなかったものを見出すことができるわけです。しかし、相笠の作品を見ていると、そういうような絵画というものの、見る者に対する押し付けがましさのようなものを敢えてさけて、私たちの普段のぼうっとして見ているようで見ていない目に同調しようとしている、あるいは歩み寄ろうとしているように思えてきます。そんなこと言っても、例えば、この作品でも、一見写真のように写実的で、だれでもお花見の風景と分かる仮面を細かく丁寧に描き込んであるではないかと思うでしょう。たしかにそうなのですが、このお花見の風景もそうだし、相笠の他の作品、例えば駅のプラットホームで電車を待っている人々の風景や大通りの横断歩道をわたっている人々の風景もそうですが、画面に中心がなくて、人々が平面的に並べられている。その人々の間には画面の中での優劣がなくて、これを描きたいという中心がありません。地と図という言い方をしますが、背景のというバックがあって、こその前に画面の主人公が、これを見てくださいというように画面の一番目立つところ、それは画面中央であることが多いですが、これらの作品には、その中心がありません。そのかわりに背景というのは、中心を引き立たせなければならないので、中心に比べると、少し手を拭いたように描かれます。しかし、この作品では、地と図にわけられで、全体が地として描かれています。それだからこそ、これらの作品は丁寧に、細かい部分は精緻なまでに描きこむ必要があったのではないかと思います。そうしておかないと、私たちが見ているようで見ていない、それを再現しようとすると、その見ているものをちゃんと作品に定着させなければなりません。そうした上で、見ているようで見ていない、いわば、空虚さという、マイナスを作り出すためには、このように描き込むことが必要だったのではないか。空虚といいましたが。画面に中心がなく、したがって奥行きも、ちゃんと描かれているのだけれど感じられません。そういうマイナスの描かれていないというのを、最初から何もない白地のキャンバスに描くことは出来ません。そこで、まず、画面にプラスを作り出して、そこからマイナスを施した。そのためには、精緻に描き込むことが必要だった。いわば、この作品は描かない、あるいは見えていない、ということを描こうとした作品、何か、言葉にすると面倒くさい作品のように思われたかもしれませんが。それが、パッと見て、なんとなく感じるというような作品になっている。それが、相笠の描く作品の大きな魅力ではないかと思います。

「お花見」という作品は大作ですが、このような作品でも、沢山の花見客を一人一人丁寧に見るという見方もありますが、全体を通り過ぎる車窓の風景のようにぼんやりと、見るとはなしに視線を向けて、ぼうっとする。そういう無関心さが、似つかわしいのではないかと、私の個人的な感想ですが、そう思います。ここでは、絵画を鑑賞するということとは違った見方を教えられたような気がします。作者は、そのようなことを意識しているわけではないかもしれませんが、ただ、ここには画家が対象を見て、それを描くというとは違った距離感のようなものを感じます。つまり、画家がこのお花見の風景を描こうとすれば、描きたいところを視野からピックアップして対象化して、それをターゲットにように視線を絞って、そこから距離をおいて見ることに集中する。観察し、凝視するという。そこから、特徴を取り出したり、描くための核心的なものを見つけたりするということでしょうか。そのためには、見方の技法があって、画家はそれらを駆使している。しかし、私たちが、日常生活で、目を開けているときに、画家が対象を見るようなことをしていないのです。そこに、絵画を描く際に見るということと、私たちが、そういう意味では見るとはいえない、単に目を開けていることとは質的に異なります。そのギャップによって、私たちは絵画を見ることで、実際のそこに立ったことがあった風景でも、発見することができるし、認識できなかったものを見出すことができるわけです。しかし、相笠の作品を見ていると、そういうような絵画というものの、見る者に対する押し付けがましさのようなものを敢えてさけて、私たちの普段のぼうっとして見ているようで見ていない目に同調しようとしている、あるいは歩み寄ろうとしているように思えてきます。そんなこと言っても、例えば、この作品でも、一見写真のように写実的で、だれでもお花見の風景と分かる仮面を細かく丁寧に描き込んであるではないかと思うでしょう。たしかにそうなのですが、このお花見の風景もそうだし、相笠の他の作品、例えば駅のプラットホームで電車を待っている人々の風景や大通りの横断歩道をわたっている人々の風景もそうですが、画面に中心がなくて、人々が平面的に並べられている。その人々の間には画面の中での優劣がなくて、これを描きたいという中心がありません。地と図という言い方をしますが、背景のというバックがあって、こその前に画面の主人公が、これを見てくださいというように画面の一番目立つところ、それは画面中央であることが多いですが、これらの作品には、その中心がありません。そのかわりに背景というのは、中心を引き立たせなければならないので、中心に比べると、少し手を拭いたように描かれます。しかし、この作品では、地と図にわけられで、全体が地として描かれています。それだからこそ、これらの作品は丁寧に、細かい部分は精緻なまでに描きこむ必要があったのではないかと思います。そうしておかないと、私たちが見ているようで見ていない、それを再現しようとすると、その見ているものをちゃんと作品に定着させなければなりません。そうした上で、見ているようで見ていない、いわば、空虚さという、マイナスを作り出すためには、このように描き込むことが必要だったのではないか。空虚といいましたが。画面に中心がなく、したがって奥行きも、ちゃんと描かれているのだけれど感じられません。そういうマイナスの描かれていないというのを、最初から何もない白地のキャンバスに描くことは出来ません。そこで、まず、画面にプラスを作り出して、そこからマイナスを施した。そのためには、精緻に描き込むことが必要だった。いわば、この作品は描かない、あるいは見えていない、ということを描こうとした作品、何か、言葉にすると面倒くさい作品のように思われたかもしれませんが。それが、パッと見て、なんとなく感じるというような作品になっている。それが、相笠の描く作品の大きな魅力ではないかと思います。

私達が日常的に見ている風景は、当たり前だと思っていたのが、実は変なのだということ、相笠はそれをずっと見ていたから、このような描き方をするようになったのか、このような描き方をもともとしていて、都会の風景をそれで再発見したのか分かりません。しかし、その描き方と都会の風景が出会って、そこに変なところがあるということが明らかになったという作品のひとつが、この「動物園にて:フラミンゴをみる人」ではないかと思います。私の偏見かもしれませんが、この作品を見ていると、マグリットがいて、画面にいたずらを仕掛けようとしているのだけれど、できないでいると感じてしまうのです。ただし、この作品では、後年の作品ほどはハマっていなくて、抽象的な感じが強く残っています。それが、マグリット(右図)を連想させるのだろうと思います。それは、動物園の柵に囲まれたフラミンゴがいて植物の生えているところが、「インドにて、デリーの春」とおなじようにハマッていないというのか、題材自体が類型にならないので類型に異質な感じが付き纏うからかもしれません。それに対して、画面手前のコートを着て横切る男性や、真ん中で俯いている3人の親子連れ、乳母車を押している女性やフラミンゴのほうを向いて背中を見せている男性といった人々が、それぞれてんでバラバラに、描かれている部分はリアルといっていいように映ります。実はリアルではないのですが、そのズレが、この人々と動物園の柵の風景とのギャップの方が大きくて、そのズレが見え難くなってしまっている。それゆえ、全体としてはマグリットのようなつくりものめいたリアルさが目について、違和感を拭うことができない

私達が日常的に見ている風景は、当たり前だと思っていたのが、実は変なのだということ、相笠はそれをずっと見ていたから、このような描き方をするようになったのか、このような描き方をもともとしていて、都会の風景をそれで再発見したのか分かりません。しかし、その描き方と都会の風景が出会って、そこに変なところがあるということが明らかになったという作品のひとつが、この「動物園にて:フラミンゴをみる人」ではないかと思います。私の偏見かもしれませんが、この作品を見ていると、マグリットがいて、画面にいたずらを仕掛けようとしているのだけれど、できないでいると感じてしまうのです。ただし、この作品では、後年の作品ほどはハマっていなくて、抽象的な感じが強く残っています。それが、マグリット(右図)を連想させるのだろうと思います。それは、動物園の柵に囲まれたフラミンゴがいて植物の生えているところが、「インドにて、デリーの春」とおなじようにハマッていないというのか、題材自体が類型にならないので類型に異質な感じが付き纏うからかもしれません。それに対して、画面手前のコートを着て横切る男性や、真ん中で俯いている3人の親子連れ、乳母車を押している女性やフラミンゴのほうを向いて背中を見せている男性といった人々が、それぞれてんでバラバラに、描かれている部分はリアルといっていいように映ります。実はリアルではないのですが、そのズレが、この人々と動物園の柵の風景とのギャップの方が大きくて、そのズレが見え難くなってしまっている。それゆえ、全体としてはマグリットのようなつくりものめいたリアルさが目について、違和感を拭うことができない