|

アルト・サックス奏者。 白人ながら、チャーリー・パーカーに憧れ、未亡人の世話までしたというほどパーカーの影響を受けたウッズのプレイは、太くて輝きのある音色、ぐいぐいとドライブするリズムの乗り、まったくミスのないフィンガリングとタンギングの上手さで、名手と言える。しかし、これだけなら単なる上手なパーカーのフォロワーで終わってしまうところ。ウッズがウッズたる所以は、パーカーとは異なった個性を持っていることだ。ウッズは、パーカーのような天才的な即興演奏というよりは、クセ、味わい、ニュアンスといった要素で聴き手を引きつけるタイプに属する。クリアでメロディアスなサックスのサウンドや独特のフレーズの装飾、そして何よりも演奏のところどころに隠し味のようにまぶされた哀感のこもったフレーズなどが、彼の個性を形づくっている。 彼は、活動期間が長く、チャーリー・パーカーが活動していたビ・バップの盛んだった時代から、ハード・バップを経て、ファンキーやフリー・ジャズ、他のジャンルとのコラボレーションや以前のジャズのリバイバルと、様々なジャズの変遷によって様々なスタイルに挑戦している(ビリー・ジョエルのアルバムへの参加もそうだと言えるが、多分、ジャズそのものの人気が振るわず、ウッズのような人も生活のために迫られて演奏したという事情もあるのではないか)。その中には、ロックが好きな人やクラシックが好きな人でも聴きやすい(ジャズ独特の臭みの少ない)ものある。しかし、そこでも堅持されているのが、パーカー流の即興とウッズ独特の哀感漂うフレーズだ。

バイオグラフィー

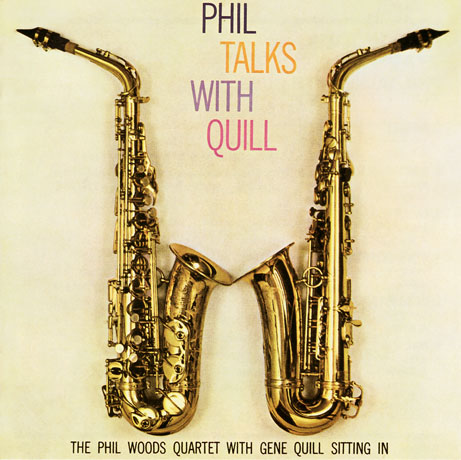

ビ・バップの最も率直な支持者、多くのミュージシャンの間で賞賛を集めるアルト・サックス奏者、フィル・ウッズは、他のあらたなスタイルがビ・バップに疑問を呈し挑戦してきたときに、それをプレイしたこともあったけれども、50年以上にわたり戦ってきました。おそらく現役では最速のアルト・サックス奏者、ウッズのテクニックは、きらめくトーンからダイナミックな解釈能力やユーモラスな音楽的な引用をソロに挿入するセンスまで、ビ・バップの教科書と言える。彼はサウンドとアプローチに関してチャーリー・パーカーの行き方に最も近いものとしてフランク・モーガンに匹敵する。そして、おそらく他のモダン・ジャズのアルト・サックス奏者よりも正統的なプレイをする。彼をハード・バップと考えることもできるが、チャーリー・パーカーへの尊敬の念が強い余りに、パーカーの遺伝子をそのまま継承することを潔しとしなかった。彼は12歳でサックスを始め、その後ジュリアード音楽院に進んだ。そこで、短期間チャーリー・バーネットと演奏を共にした。それから、ジョージ・ウォリントン、ケニー・ドーハム、フリードリッヒ・グルだと演奏し、ジョージ・ラッセルとレコーディングを行い、50年代中盤にディジー・ガレスピーと中東と南米をツアーした。50年代後半、パティ・リッチのバンドに加入し、そこでリードをとるようになり、1959年と60年は彼自身がバンドの創立メンバーでもあったクインシー・ジョーンズのバンドでヨーロッパー・ツアーを行い、1962年にはベニー・グッドマンのバンドでソ連をツアーした。仲間のジーン・クイルとは50年代後半にはプレステッジで60年代前半にはカンデッドでセッションを行い、「Phil and Quill with Prestige」と「Phil Talks with Quill」はJJジョンソンとカイ・ウィンディングのコラボレーションをサックスで行ったのに並び立つアルバムとなった。1960年にカンデッドで録音した「Rights of Swing」は彼の作曲の力を広く知られるものとなった。60年代を通じてスタジオに籠ることが多くなり、公開の場での演奏は、コマーシャル、テレビ、フィルムで何度かだった。「The Hustler」と「Blow Up」のサウンド・トラックを担当し、1961年にベニー・カーターと「Further Definitions」をレコーディングした。1968年にはフランスに渡り、ストレートなジャズに再び取り組んだ。そこで、ピアノのジョルジュ・グルンツ、ベースのアンリ・テクスラー、ドラムスのダニエル・ユメールとヨーロッパ・リズム・マシーンというコンポを結成した。彼らは1972年までは批判に晒されることはなかった。ウッズはロサンゼルスに移り、電気楽器によるカルテットを結成したが、批評家と聴衆の批難に遭い、すぐに解散することになった。その後、東海岸に移り、1973年にピアノのマイク・メリロ、ベースのスティーブ・ギルモア、ドラムスのビル・グッドウィンとアコースティクのグループを始めた。このグループは称賛をうけ、「Images」と「Live from the Showboat」の二つのアルバムによって70年代中盤にグラミー賞を受賞した。彼は、ポップスとソウル・ミュージックのミュージシャンとの演奏も認められていた。彼は、ビリー・ジョエルやアレサ・フランクリン等の歌手のアルバムでソロを吹いている。その後、彼のグループはメンバーチェンジを行い、多くのレーベルにレコーディングし、ウッズはクラリネットやシンセサイザーにも挑戦した。ウッズの初期の録音は復刻され、彼はチャーリー・パーカーの影響を持ち続けていることには妥協していないことが分かる。彼は、また、その小さなグループで定期的にツァーを行っている。 フィル・ウッズの私的名盤

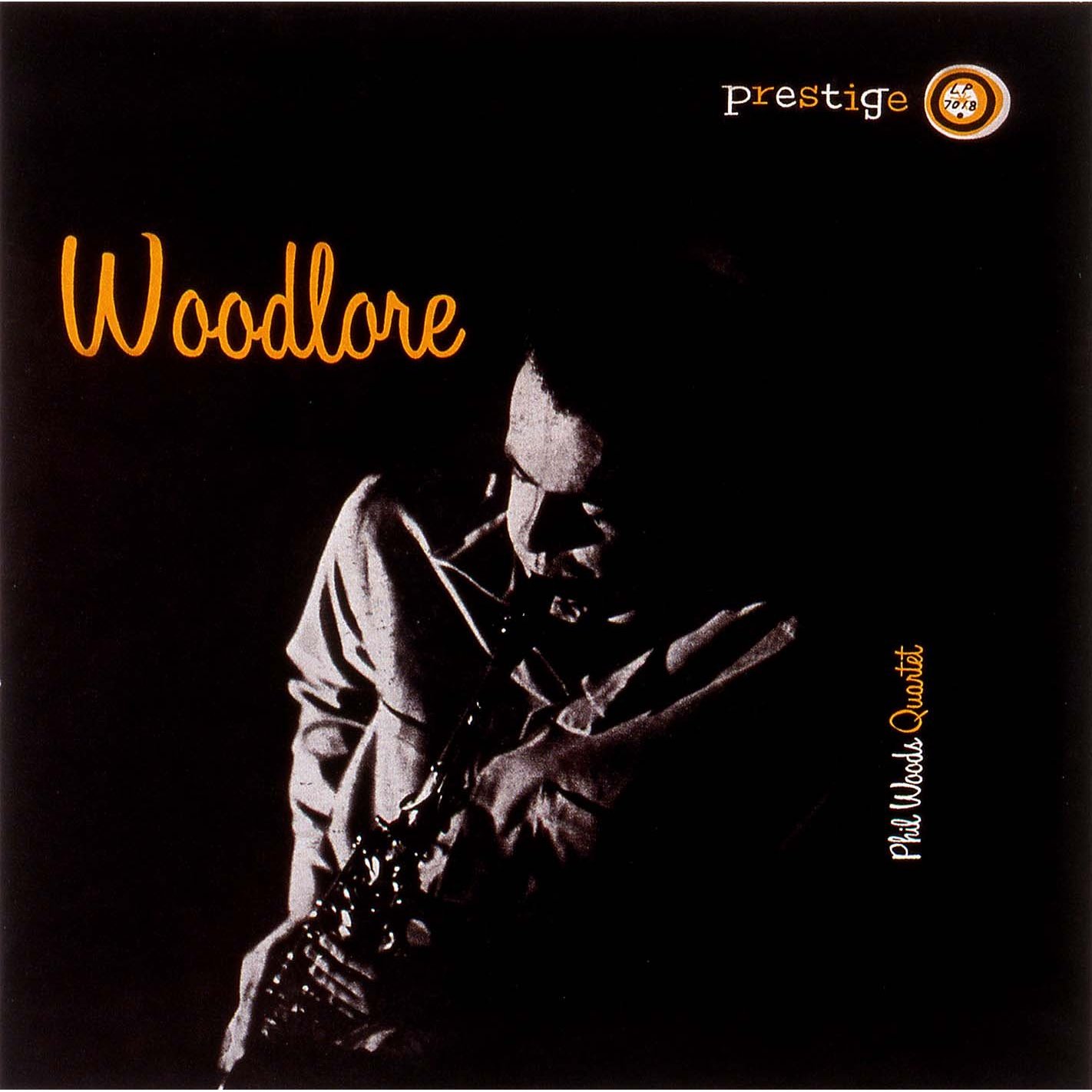

フィル・ウッズというプレイヤーを、彼を知らない人に紹介するとしたら、ビリー・ジョエルのヒット曲のバックで哀愁のフレーズを吹いている人、ということを上で述べた。例えば、彼がヨーロッパ・リズム・マシーンとプレイした『ALIVE AND WELL IN PARIS』というアルバムの最初の曲「And When Are Young」を聴いてみると、情緒的な要素が露骨なメロディをあからさまに吹いている。ウッズの演奏の全部がそうだというわけではなく、むしろ、この演奏は特別な事情のもとで実現したものであるのだけれど、このような演奏をするような資質を元々彼が持っていた、ということを示している。ジャズ、とりわけモダン・ジャズの場合は、抽象度の高い音の存在感を重視する、記号のように音楽が感情とか風景とか音楽以外の何かを直接的に示すということから一番遠いところにあると言える。だから、ジャズの場合、言葉を音に乗せるボーカルよりは楽器によるインストルメンタルの曲が中心になっている。そんな楽器演奏で重視されるのは即興演奏とかフレーズの創出というように音楽の論理に従ったもので、感情が表現されているということではない。たとえ、メロディを歌われるということがあっても、あくまでも音楽としてであって、感情を表現するというのが第一ではない。そういう点で、ジャズという音楽は、抽象度の高い音楽、音楽としての純粋度は高い音楽と言える。そのような中で、ウッズの情緒をあからさまに出す演奏というのは特徴的に目立つ。ウッズという人はクレバーな音楽家であるのはあきらかだが、その彼が、ジャズの中で異質とも言える演奏をあえて録音したのは、そうせざるを得ない理由があったからだ。その理由こそ彼の本質的な音楽性ではないかと思う。 人生において、感情が最も瑞々しく、それゆえに感情によって動かされやすいのが、思春期の大人と子供の端境期にあたるいわゆる青春といわれる時期だ。過渡期にあって、大人でもなく、かといって、もはや子供ではないという宙ぶらりんの時期は精神的に不安定な状態になりやすく、感情に流されやすい危うさを秘めている。他方で、そうであるがゆえに、細かな感情の襞に分け入った繊細、あるいは鋭敏な感性が突出し、それが瑞々しい表現となって結実した芸術作品が突発的に生み出されることもある。 ウッズのプレイには、このような「青春」というイメージを彷彿とさせるところがある、と指摘する人もいる。「And When We Are Young」であからさまに情緒的なフレーズを吹いてしまったのも、青春の感情に流されてしまうのに通じるというのだろう。これは、ウッズと言う人が青春の不安定な精神状態を持ち続けていた人と言うのではないだろう。ただ、ウッズというプレイヤーの立ち位置がどっちつかずの中途半端なところにあって、常に落ち着かない不安定さを内包していたことが、演奏に表われていたのではないかと思う。それが青春の不安定さを想起させるようなプレイになっていったのではないか。 サックスという楽器を鳴らすことに関しては、ウッズという人は抜群の上手さを持っているのではないか。たしかに楽器の音色はプレイヤーの個性であり、単純に巧拙は問えないだろうけれど、録音で聴いていても、ウッズのサックスはいかにも鳴っているのがよく分かる。そして、どんなに速いフレーズでも、正確無比に鳴らしている。つまりはメカニカルに楽器を鳴らすことに関してはピカイチの技術をもっていて、何でもできてしまう、とても器用なプレイヤーに見える。そのようなウッズが若く影響を受け易い時期にチャーリー・パーカーというプレイヤーに出会ってしまったことが、ウッズにとって良いことだったのか、悪いことだったのか。いずれにせよ、ウッズの中途半端なところは、ここに起因しているのではないか。おそらく、ウッズの技量をもってすれば、パーカーのスタイルの完璧なコピーは可能だったのではないかと思う。むしろ、パーカーのプレイをより洗練させて再現することもできないことではなかった。しかし、それは単なるコピーでしかなく、そのことをウッズ自身が一番分っていたのではないか。それなりの質の高いプレイはできるのだけれど、何かが足りないというアイロニー。それをチャーリー・パーカーという憧れの存在が亡くなった時に痛切に感じさせられたのではないか。だからこそ、ハード・バップの人気が凋落していったという環境変化もあったのだろうけれど、ウッズ自身はフリー・ジャズに思いきり接近するようなスタイルを大きく変えていく。1955年の『Woodlore』のころは、未だそのことが強く自覚されていないで、ある面伸び伸びとしたプレイができた。ちょうど、自己に目覚め始めたころの過渡期特有の、未だ恐れを知らない瑞々しいさ、それが、このアルバムの大きな魅力となっていると思う。その後、ヨーロッパに活路を求めて、当地のミュージシャンとフリー・ジャズに接近するが、録音されたアルバムは難解よりも、ある種の大衆性や聴き易さがある。そこにも、ウッズの中途半端さというのか、徹しきれないどっちつかずの面が現れているように思う。これは、良い面として捉えればバランス感覚のよさということになるのだろう。多分、プレイしているウッズにも、やはり分っていてジレンマを感じていたのではないか。それは、アメリカに帰国したあとで、フリーのスタイルから転換していることにも現れている。1970年の『At The Frankfurt Jazz

Festival』はウッズが、フリー・ジャズのスタイルを最も強く打ち出したアルバムであるけれど、不思議な聴き易さがある一方で、ウッズ自身が中途半端な自身に対するジレンマをぶつけるように突然過剰に激しい演奏になったりしている。 私は、ウッズのそういう中途半端さと、それゆえに彼のプレイが常に過渡期にあるようなスタイルがフラフラしているところが、大人と子供の間で揺れ動く思春期の不安定さを想わせられる演奏が好きだ。

|

フィル・ウッズ(アルト・サックス)

フィル・ウッズ(アルト・サックス) Freedom Jazz

Dance

Freedom Jazz

Dance