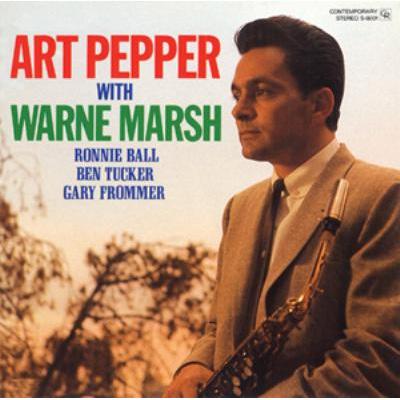

Warne

Marsh 1956年12月12日、1957年1月16日録音

Too Close For

Comfort

Too Close For

Comfort

Yardbird Suite

It's All Right With Me

My

Melancholy Baby

Just Squeeze Me

Excerpt

Bass – Paul

Chambers (3)

Drums – Philly

Joe Jones* (tracks: A1, A3), Paul

Motian (tracks: A2, B1 to B3)

Piano – Ronnie

Ball (tracks: A1, A3)

Saxophone [Tenor] – Warne

MarshI

マーシュのテナー・サックスの音色を“ひしゃげたような”とか“鼻づまりのような”とか、なんとなく音が鳴り切っていない寸詰まりのような中途半端な感じで、サックスを吹き切る爽快さというのはない。ただし、これは聴く人によっては、ホワン、フワフワした刺激の少ない心温まるトーンとなる。いずれにせよ、マーシュ独特の音で、彼が音色とか音のニュアンスとか装飾とか、そういうもので勝負しない人であるのは、彼の音を取り出しても分かるのではないか。マーシュには悪いが、お世辞にも聞き惚れるような音ではなく、自然とマーシュの創り出す即興のフレーズに注目する以外にない。余計な要素を削ぎ落として、ひたすら即興に集中するという禁欲的とも言える。とは言っても、何か変、というのがマーシュのプレイだ。最初の「Too Close For

Comfort」は、曲の途中で尻切れトンボのようにフェイドアウトして終わってしまう。しかも、ベースによるリズムの刻みに徹したソロが1分ほど続き、ベースの背後に隠れるようにそっとマーシュのサックスがテーマを低く吹きながら入って、これからアドリブに入ろうと言うところで、フェイドアウトしてしまうので、唐突の感じが強く、宙ぶらりんの感じがする。しかし、これで緊張感が高まることは事実で、次の「Yardbird Suite」の軽快なテンポになだれ込むように入る。また、ラストの「Excerpt」も「Too Close For

Comfort」と同じように演奏の途中でフェイドアウトしてしまう。アルバムの終わり方がそうだと、全体に宙ぶらりんで放り出された印象を受けてしまう。とくに、「Excerpt」はマーシュのソロの即興プレイの終始し、緊張感の高いものであるのに、ベースの煽るようなブンブンしたフォローもあって耳に心地よく聴き流せてしまう。ある人は、このプレイはアイリメンバーエイプリルのコード進行で、それをベースに即興的にフレーズを創り出しているという。私の個人的な印象だけれど、このプレイはArt Pepperが『Modern

Art』というアルバムの「Blues

Out」という最後の曲でサックスだけ、他の楽器が入らず一人で即興的で緊張感ピリピリのプレイをしているが、それに比肩する高いテンションのプレイだと思う。両方とも表面的にはリラックスしているようだが、そのフレーズの端々に緊張感が漲っている。

例えば、3曲目の「It's All Right With Me」は、ソニー・ロリンズも『Work

Time』の中で同じ曲を演っている。最初のテーマのテンポはほとんど変わらないけれど、サックスの音が全然違って、ロリンズの伸びのある音色と比べると、マーシュは同じようにテーマを吹いても躊躇いがで、おずおずしているような印象。その後、マーシュはテンポや音の強さをキープするのに対して、ロリンズはテンポが上がり、音量を増して、劇的な盛り上がりを見せる。それがホットな印象を与えるのだろう。軽快なテンポは加速することで疾走感が生まれている。マーシュの場合は、むしろ厳格にテンポを守っていても、疾走感を失うことはなく、盛り上がるロリンズに対して、醒めている感じだが、その底には炎が仄見えるという印象。また、二人の即興的なフレーズの違いは、敢えて言及していない。

全体として、ベースが前面に出て、マーシュのサックス以上に目立つこともあり、ベースソロも多く、終始マーシュを煽るようでいるので、マーシュのリーダー・アルバムというよりも双頭リーダーといってもいいくらい。しかし、それが却ってよい方向に出ていると思う。マーシュのプレイの特徴であるうねうねフレーズはホンホカしたサックスの音色と相俟って、なんだかわからない節になっていないのが延々と垂れ流しになる印象を受けやすい。例えば、同じトリスターノ門下のLee

Konitzの『Motion』ではアルバム全体を通して、うねうねフレーズが延々と続くので、聴く人によっては金太郎飴のような印象を受ける。これに対して、ここでのマーシュのプレイは、ベースがいいアクセントとなって、うねうねプレイに区切り、敢えて言えば句読点を与えているようで、メリハリがある。しかし、とはいっても、流麗にテーマを歌っていたと思ったら、うねうねの即興フレーズに突然、なんの脈絡もなく転換してしまったりするので、一筋縄ではいかず、ときに驚かされるので、聴く側としては緊張を強いられる。

テナー・サックス・サックス奏者。

テナー・サックス・サックス奏者。 Too Close For

Comfort

Too Close For

Comfort I

Can't Believe That You're In Love With Me (Orig.

Take)

I

Can't Believe That You're In Love With Me (Orig.

Take)