|

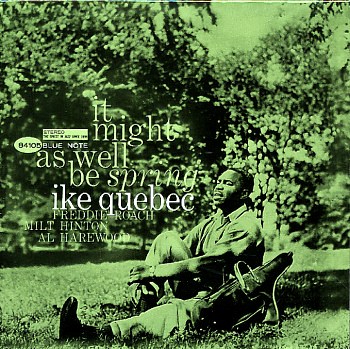

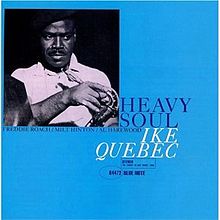

アイク・ケベック(テナー・サックス)

ケベックの音楽スタイルは、中間派といわれ、彼が音楽活動していた時には、時代のジャズであったバップに比べて、昔のハーレム・ジャズとかスィングとかを引き摺ったアナクロと言われるようなスタイルだった。それは、例えばアドリブで走ったりしないで、彼の吹くフレーズのひとつひとつがメロディックで親しみ易く、それを聞きやすくするために野太い音でメロディがはっきりと分かるように朗々と吹いている。それだから、聴きようによっては昭和の歌謡曲ムードをキャバレーで演っているようにも聴こえる。そういう通俗性がある。しかし、そういうコテコテさに陥ってしまう一歩手前のところでの寸止めの一線をケベック自身がわきまえていて、その一線を越えないでとどまっているところで下品にならず品格を保っている。例えば、ブロウを派手にブチかましてオーバーブローになることはなく、サブトーンですすり泣くような吹き方をするときでも抑制がきいているので、悠々としたハートウォームなトーンとして聴こえてくる。そのため、聴き手はリラックスして、安心して身を委ねることができる。 このように書くと、単に心地好いだけのムード音楽と受け取られてしまうかもしれないが、ケベックの演奏には抑制が効いており、その土台には自己の音楽を冷静で客観的に見る視線と、過剰を律する自己に対する厳しい姿勢があって、それが彼の演奏に品格を与えている。

バイオグラフィー アイク・ケベックは、素晴らしい“大衆的な”サクソフォン奏者であったが、その存命中は多くの批評家から実力を過小評価された。彼は、シンプルでありながら単純すぎるやり方では求め得ない魅力的な音楽を表現して見せた。彼は音色やスタイルの点で、とくにコールマン・ホーキンスのような明白なスイングジャズの傾向にあった。しかし、ケベックは単なるホーキンスのまねに終わっていない。彼は巨大なブルースのトーンや攻撃的だったり歓喜しているフレーズで、楽しげなアップ・テンポの曲や叙情的なスローブルースやバラードを演奏した。彼の演奏には、間違った指使いや複雑なものはなく、ストレートに心情から発せられるソロだった。ケベックは、かつてピアニストやパートタイムのタップダンサーもやったことがあるが、40年代にテナー・サックスに転向し、カウント・ベーシーとも協演した。彼は、ケニー・クラーク、ベニー・カーター、ロイ・エルドリッジと言った人々がリーダーを務めたニューヨークのバンドたちと協演した。彼はケニー・クラークと共同で「モップ・モップ」を作曲し、後にその曲はコールマン・ホーキンスによってビバップの最初期のセッションとしてレコーディングされた。ケベックは、40年代中頃から50年代はじめにかけて、キャブ・キャロウェイの楽団と協演し、その派生ユニットであるキャブ・ジャバーズとも協演した。ケベックは40年代にブルー・ノートで78枚ものアルバムに参加し、またサヴォイでもレコーディングを行なった。彼の歌である「ブルー・ハーレム」は大ヒットした。ケベックは、ラッキー・ミランダーと協演し、キャロウェイとレコーディングも行なった。アルフレッド・ライオンは40年代後半にケベックをブルー・ノートのアーティスト・アンド・レパートリー、つまり、アーティストの発掘・契約・育成とそのアーティストに合った楽曲の発掘・契約・制作の担当者にした。後に、ケベックは多くの将来性ある才能をライオンに紹介した。ケベックは、しばらくの間、バンド・リーダーと兼任していたが、50年代後半まで、ブルー・ノートのためにレコーディングと才能の発掘に集中することとなった。彼がライオンのもとに連れて行った人々の中には、セロニアス・モンクやバド・パウエルもいた。ケベックは、モンクのブルー・ノートのデビュー盤のために「Suburban Eyes」を書いた。彼は50年代の終わりごろから、再び、演奏活動を始め、ソニー・クラーク、ジミー・スミス、歌手のドード・グリーンやスタンリー・タレンタインとブルー・ノートのセッションを行なった。彼の再会した音楽活動に対して、以前に彼を酷評した批評家から注目浴び評価を受けていたその時、1963年、ケベックは癌で死去した。

|

テナー・サックス奏者。

テナー・サックス奏者。