|

そんなことよりも、ここで取り上げている上の2作のアルバムを聴いてもらうと、ファラオのプレイの特徴は際立つほど一目瞭然で、ジャズを聴きなれていない人にでもハッキリと分かってしまうものだ。ただひたすらに吹きまくっている、できる限り大きな音で、音程がずれようが、音が濁ろうがお構いなしに、歌手であれば歌うことを二の次にして大きな声を絞り出す、絶叫するようなところだ。歌手の喩えでいうと、ちょうどサンダースが活躍し始めたころにポピュラー・ミュージックの世界ではやりだしたロックのボーカルはきれいな声でうたうことより、シャウトという絶叫するようなスタイルをとるものが多くなっていた。サンダースのサックスは、そういう特徴の捉え方ができる。ただ、ロックのボーカルはきれいごとの歌に収まりきれない感情や肉体の欲求が迸り出たというのと、大音量のサウンドでボーカルの声が埋もれてしまわないように負けない音量を求めたという事情があったと思う。サンダースの場合は、そういう要素もたしかにあるのだろうか、一概にそれだけとは言い切れないところがあると思う。それは、サンダースが即興的にサックスで吹くフレーズ自体には、意外性とか美しさとかいわゆるキレのようなものは、それだけではあまり感じられない、はっきり言えば魅力的でないと思う。それは、サンダースのプレイを音楽の形として捉えるとそうなってしまう。私見では、サンダースのプレイはそのような視点でつくられていない。では、どのようなものかというと、音楽の形というよりは音の響き、つまりサウンドとしてつくられているのではないかと思うのだ。そこで、コルトレーンの影響との相性が考えられると思う。コルトレーンのいわゆるシーツ・オブ・サウンドという敷き詰めたように音で埋めてしまおうとする奏法は、アドリブがコードなどの制約に縛られることからモード奏法とか、さまざまな変遷を経て、規制から自由ということは、どのような音に価値があるとかそういうとではなくて、すべての音が平等だというということになって、その結果、すべての音を出そうと考えて至った奏法だ(一般的には、音は平等ではない。いいメロディというのは、あっちの音よりこっちの音の方がよいという選択の結果であって、この場合、あっちの音よりこっちの音の方が価値があるということになり、ふたつの音は平等でない)。この場合、コルトレーンは自由なフレーズを求めて至った結果ということになって、基本的にはコルトレーンは音楽の形を追求する人なので、サンダースの響きとしてのサウンドを志向する人とは本質的に異なるのだけれど、結果としてでてきた音が似ているということで、サンダースは影響を受けたのではないかと思う。 理屈のこのくらいにして、サンダースの志向するのがサウンドであるということは、彼のサックスのプレイに注目していることより、彼のサックスが入っているバンド全体のサウンドを聴くことが遥かに魅力的で、そのなかでサンダースのサックスが生きてくると思われるからだ。それは、音楽を線として時間的に展開を追いかけるのではなくて、面のようなサウンドの広がり、つまり空間として、その空間に包まれるように過ごすことがサンダースのつくりだす音楽の最大の特徴であると思う。そのために、大音量のボリュームとか、リズム・セクションに人数を割いて、ポリリズムのような複雑なリズムは、単純なリズムにくらべて音数が増えてサウンド空間を音で埋める。複雑なリズムは単純に身体的に乗っていくよりも、リズムの洪水の中に身を浸す効果を生む。空間を量で埋めるということは、表層的になるので、時間的な展開で、この後はどうなるのかというスリルは減退する、そのため音楽的には質より量の志向と捉えられて内容とか深さに欠けると言われることもあるだろう。また、そういう空間には、人によっては飽きてしまう場合もある。それは、いい意味でも悪い意味でも、金太郎飴のように、どこを切っても、それほど変わらないのだ。だからこそサウンド空間に浸ることができるといえるし、それがサンダースの特徴と言える。最初の「カルマ」のような作品では衝撃的であったのが、アルバムを出していくにつれて飽きられてしまうので、サンダースも様々な試みをして、目先を変えようとした。

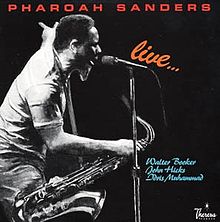

バイオグラフィー ファラオ・サンダースの経歴はユニークだ。彼はジョン・コルトレーン・カルテットがクインテットとなったとき、彼は、コルトレーンが踏み込まなかった狂暴で、感情的で無調のソロ演奏により、有名になった。コルトレーンの死後、しばらくの間、サンダースは前衛を大衆に接近させた、彼の激しさと平穏さが後退するソロは歌手のレオン・トーマス(「ザ・クリエイター・ハズ・ア・マスター・プラン」)と完璧なチームを組むことができることを証明した。残念ながら、70年代後半以降のサンダースの作品の殆どは、彼が加入する前である1959年ころのコルトレーンのハード・バップ志向の演奏の派生物となってしまった。高校卒業後、サンダースはサンフランシスコでフリーランスとなった。彼は1962年にニューヨークにでてきて、2年間は無名の状況で苦労したのち、ESPでレコードデビューを果たした。彼は、ジョン・コルトレーンに注目され、1965年中頃から1967年にコルトレーンが亡くなるまで、コルトレーンの論争の的となるグループの一員だった。そこで彼は、主として激しいサウンド創作を追究する役割を担っていた。サンダースノ最も価値のあるレコーディングは、60年代後半から70年代初めの期間、レオン・トーマスがいたりいなかったりするインパルス・レーベルで行なったものだ。しかしながら、70年代中頃から彼のセッションは月並みになり、サンダースのキャリアは初期の勢いを回復できないようだ。80年代初めのスタンダードをメロデックに追求するという彼の決断はビ・バップ純粋主義者を喜ばせたが、彼自身の音楽的個性の不在に彼の多くのファンが失望することとなった。時折(ドラマーのフランクリン・キーアーマイヤーのエビデンス・レーベルでのCDのように)、本当のファラオ・サンダースが出現しジャズの世界での彼の重要性を思い出させることもあるが、それ以来、サンダースは、今に至るまで、その方向性に止まり続けている。

|

テナー・サックス奏者。

テナー・サックス奏者。