|

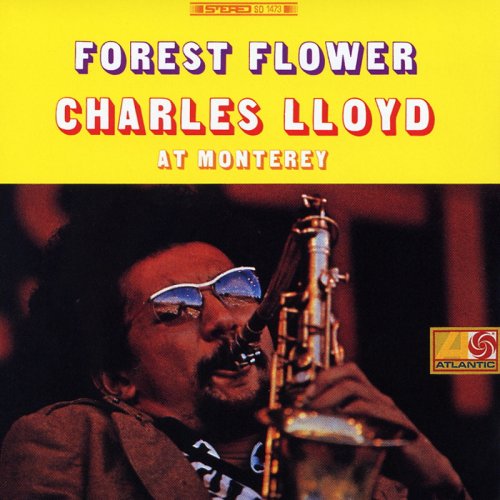

チャールズ・ロイド(アルト・サックス)

当時の人気絶頂だった彼らについて、マイルズ・デイビスが次のようなコメントを残している。“1968年から69年にかけて、最も注目に値するのがチャールス・ロイド達の音楽だった。ロイド自身は大した事はやっていないが、ピアノのキース・ジャレットと、ドラムのジャック・ディジョネットが素晴らしい仕事をしている。この二人はジャズとロックの中間のボトムのところにある非情に面白い音楽をやっていて、ロイドもそれにフワフワと浮遊するような演奏を上手くブレンドさせていた・・・・”。これは、マイルズが自身のバンドでのリーダーとしての、自分がトランペットをバリバリ吹いてメンバーを引っ張っていくことから、メンバーたちの創造性を引き出して仕事をさせる立場に自身を変えていったことを、同じようにロイドを見ていたように思う。“ロイド自身は大した事はやっていない”というのは貶しているのではなくて、『ビッチェズ・ブリュー』などでのマイルズ自身のあり方を、ここに見出しているのではないかと、思える。つまり、バンドのリーダーとしてのソロ・プレイヤーのスタンスが、ロイドは以前のプレイヤーとは決定的に違うところにいた、ということだ。それをマイルズは炯眼にも自身もそうなっていくことを自覚していたから、ロイドにたいして上記のようなコメントをしているのではないか。そして、そのようなロイド個人のプレイは、だから、フロントに立って即興で圧倒するとか、派手なブローで受けるとか、エグい音色で吹きまくるとかいった方向を目指すべくもない。メンバー全体のサウンドをつくり、その上でマイルズが指摘しているように“ロイドもそれにフワフワと浮遊するような演奏を上手くブレンドさせていた・・・・”のだ。丸みを帯びて、音色にゴツゴツしたところがなく聴き手の神経を尖らせたり逆撫ですることないまろやかな音で、まるで大きな円を描くように微妙に強弱をつけながら流麗に流れるような演奏は、聴き手を心地好く包み込んで、その意識に気づかないうちに入り込んでしまう。 1960年代後半から70年代初頭にかけてのカウンターカルチャーのなかで物質文明に対する懐疑として、精神主義的な潮流が一時期盛んになったのに応えるようなものとしてロイドの「フォレスト・フラワー」も受け容れられ、彼自身もそのような方向性を追求していった。その後キースやディジョネットは、彼ら自身の新たなジャズの可能性を追求する方向に袂を分かっていった。ロイド自身は、その方向性についてはブレることなく一貫していて、彼をとりまく時代の好みとか風潮が変化しているだけだ。だから、ロイドの場合は新たな挑戦を何度も試みるという方向ではなくて、愚直というほどひとつの方向を進むというもので、キャリアを重ねるにしたがって彼の吹くサックスは深みを増していったというタイプの音楽をやっていたのだと思う。

バイオグラフィー 1967年のフィルモア・ウエストはチャールス・ロイドにとっての大きな出来事だった。その時のビートを伴ったコルトレーンばりの感傷に、たらたら歩くようなゴスペルのヴァンプ、ロックのビートを混ぜ合わせた彼のプレイはウッドストック世代に強くアピールした。この頃の彼は、饒舌なプレイをしばしば行っていたが、最近ではより経済的な演奏をするようになってきている。そして、テナー・サックスと同じくらい、アートやスピリチュアルに関心を寄せている。ここでは、おそらくECMレーベルのクールな方法論のもとで、静かなバラードに集中した。彼の"Ballade and

Allegro"は仮死状態と言っていいほど、それが反映している。ベテランのビリー・ヒギンズを含む彼のバンドは喜ばしい色を加えた。ブラッド・メルドーは全音スケールで"The Monk and the

Mermaid"を作り、タイトル・トラックでギタリストのジョン・アーバンクロンビーは このセットは開放的な広がりのない瞬間はない。"Figure in Blue"が静かなボサノバに発展するとき、ロイドは聞く人を動揺させる。

|

Charles Lloyd

Charles Lloyd I Fall In Love Too

Easily

I Fall In Love Too

Easily