|

この3人を比べて聴いてみると、例えば、バリー・ハリスとトミー・フラナガンを比べると、フラナガンはずっと詩情豊かなスタイリストと思われている。一方ハリスにはバラード演奏も知り尽くしているにもかかわらず、激しいドライブ感を持つピアニストといったイメージがある。ハンク・ジョーンズやフラナガンよりも直系のパウエル派といったイメージが、ハリスの演奏にはある。実際の響きで言うと、ハンクとフラナガンがもっともブルージーな時でも、照り輝く太陽の明るさを感じさせるのに対し、ハリスの演奏はどことなく屈折した、暗いハード・バップ特有のエネルギーを感じさせる。この傾向はとくにミディアム・テンポの曲で現われ、こうした状況でのハリスは、なんともいえぬ魅惑的で深いグルーヴを生み出すといえる。 ハリスの演奏はビートの表面をなぞったりビートの上に浮いているのではなく、自らをビートにしっかりはめこんでいる。これによって─堅実なベースとツボを押さえた激しいドラミングとともに─重いスイング感をつくり出している。ハリスはフレーズの最初のビートを不意を突いたように激しく叩いているが、しだいにその音量は弱まっていく。こうしたすべての要素が「味わいながら演奏する」というハリスの姿勢を決定的なものにしている。その点で、ハンクやフラナガンよりも、ハリスは激しくスイングするピアニストと言える。 しかし、バド・パウエルのようなエキセントリックなほどの強引さ、アグレッシブさはなく、他のミュージシャンの演奏を聴いて全体のバランスや調和を考えて、最終的には落ち着くべきところに収まる結果となっている。

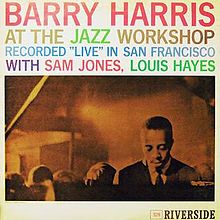

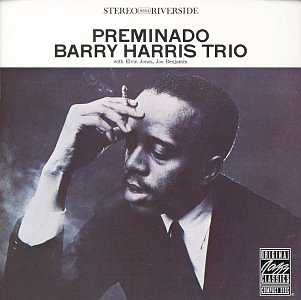

バイオグラフィー バリー・ハリスは、20世紀後半のハード・バップの主要なピアニストの一人であり、バド・パウエルにとても近しい響きを、長年にわたって持ち続けた。また、彼はセロニアス・モンクの影響をうがかわせていたが、彼自身のスタイルはバップの領域を出るものではなかった。彼は1950年代のデトロイト・ジャズ・シーンの重要なメンバーの一人で、そのころからジャズの教育者でもあった。ハリスは1958年にリーダーとして最初のレコーディングを行い、1960年にニューヨークに出た。そこでキャノンボール・アダレイのクインテットに短期間在籍した。彼はまた、デクスター・ゴードン、イリノイ・ジャケ、ユセフ・ラティーフ、ハンク・モブレーとレコーディングを行い、コールマン・ホーキンスとは晩年に至るまで10年間たびたび共演した。1970年代には、ソニー・スティットの2つの素晴らしい録音(「チューン・アップ」と「コンステレイション」)に参加し、その他様々なレコーディングを行なった。ハリスは70年代中頃から、彼自身のトリオで演奏することが殆どになり、リーダーとてレコーディングを行なった。

|

ピアノ奏者。

ピアノ奏者。 Is you or is you ain't my baby

Is you or is you ain't my baby My Heart Stood

Still

My Heart Stood

Still All The Things You

Are

All The Things You

Are