|

とはいえ、ハンク・ジョーンズというピアニストに個性がないということはない。そうでなければ、ジャズ・シーンで生き残ることはできなかったし、メジャーなピアニストとして称賛される存在にはならなかったはずだ。と言うこともあり、なかなか分かり易いとはいえない、彼の演奏の特徴について、バリー・ハリスやトミー・フラナガンと比べながら述べていくと、多少は分かり易いかもしれない。 ハンク・ジョーンズは尊敬するピアニストとして、ファッツ・ウォーラー、アート・テイタム、バド・パウエル、アル・ヘイグの名前をあげているという。彼の演奏スタイルは、基本的には、1930年代末から40年代初頭にかけて流行したテディ・ウィルソンやナット・キング・コールのスタイルから派生したものと言われている。そこが単純にパウエル派と決めつけられない点だ。彼のハープのように軽快なタッチは、鍵盤を叩くのではなくピアノの弦を爪弾いているように聞こえる。また、優雅に抑制されたシングル・トーンのスタイルは、バド・パウエルの影響によりその美意識を再構築したものだ。これによって、彼は、どんなスタイルの演奏でも合わせることができだけでなく、アーティ・ショウからジャッキー・マクリーンまでどんなスタイルの器楽奏者をも、刺激し鼓舞することもできる柔軟性を備えることができた。例えば、キャノンボール・アダレイのアルバムでの「枯葉」の洗練された伴奏に、その典型的な演奏を聴くことができる。その控えめで繊細なところはトミー・フラナガンに似ているところもあるが、ソロの部分では上昇するフレーズと下降するフレーズをうまく結びつけて、アダレイのサックスに滋味を加えている一方で、器用にファンキーなタッチをまじえて、ビートを後押しするようにリズムを強調するといったアクセントを巧みに加えている。 パウエル派といえば、ワイルドなサウンドを前面に出すようなイメージがあるが、ハンク・ジョーンズは穏やかで、無理に出しゃばることなく、共演者をうまくサポートしながらも、ときおりキラリと個性を光らせるタイプといえる。

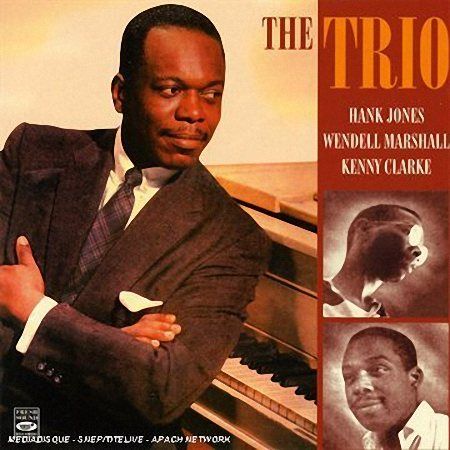

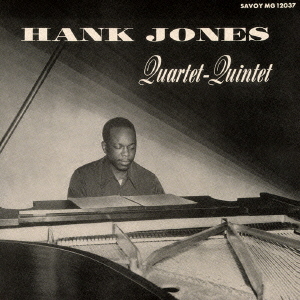

バイオグラフィー ハンク・ジョーンズは、3人の有名なジョーンズ兄弟(サド、エルヴィンと彼)の年長者で、第二次世界大戦後に登場したデトロイト出身の偉大なピアニストたち(トミー・フラナガン、バリー・ハリス、ローランド・ハナ)の先駆者でもあった。実は、彼らは、そのずっと以前に街を出ていたのだけれど。ジョーンズはティーン・エイジャーの間はローカル・バンドで演奏していたが、1944年にトランペット奏者のホット・リップ・ページと演奏するためにニューヨークに出てきた。彼は、ジョン・カービー、ハワード・マギー、コールマン・ホーキンス、アンディ・カークそしてビリー・エクスタインとの演奏を行なった。ジョーンズの演奏スタイルは、テディ・ウィルソンやアート・テイタムの影響を受けたもので、ビバップの影響もまた受けていた。そして、彼の演奏の間口は広くて、多くのジャンルに適合できる柔軟さがあった。彼は、1947年に始まるジャズ・アット・フィルハーモニック・ツァーに参加し、1948年から53年にはエラ・フィッツジェラルドの伴奏を勤め、チャーリー・パーカーの録音にも参加している。1950年代には、ジョーンズはアーティー・ショー、ベニー・グッドマン、レスター・ヤング、キャノンボール・アダレイその他多くのミュージシャンと演奏している。彼は、1959年から1976年の間、CBSスタジオのスタッフ・ピアニストだったが、ジャズの世界でも活発に活動を続けていた。1970年代後半には、ブロードウェイ・ミュージカル「エイント・ミスビヘイブン」のピアニストをつとめ、グレート・ジャズ・トリオと称した一時的なトリオで録音を行なった。このトリオは、ベースのロン・カーター、バスター・ウィリアムス、エディ・ゴメスやドラムスのトニー・ウィリアムス、アル・フォスター、ジミー・コブが、その時々に参加するというものだった。ハンク・ジョーンズは様々なレコード会社でリーダーとしてアルバムを録音している。

|

ピアノ奏者。

ピアノ奏者。

Almost Like Being In

Love

Almost Like Being In

Love Moose The

Mooche

Moose The

Mooche