|

スタン・ゲッツ(テナー・サックス)

そして、彼の演奏の仕方、つまり彼の即興は、圧倒的な「今・ここ」の感覚なのだと思う。先取りでもなく後付けでもなく、即興によって音楽が生成されていく瞬間をそのまま聴き手に提示してしまい、それがこの上なく美しい音楽になっている、という奇跡的なものだ。瞬間的な閃きによって、分かり易く美しいメロディが自然に湧いてくるというもので、漫然ときいてしまうと、その完璧さに即興的に紡ぎだされたことが分からないほどなのだ。あまりに自然なために、チャーリー・パーカーのアドリブで目の当たりにするような先行きの分からないようなスリルや緊張感を直接ぶつけられるようなことは表面的には、ない。それが、ゲッツが「クール」と呼ばれる所以なのではないか。 そして、彼の即興演奏の作り出すフレーズが音楽的な美しさだけで勝負しているということだ。そこには情緒的な要素、センチメンタルな甘いメロディとかマイナー・コードの効果に頼るとか、あるいは、ビブラートとか陰影といった音の装飾をつける、というような一種のごまかしをしていない、ということだ。だから、冷たいと言われるかもしれないが、彼の紡ぎだすメロディは純粋に美しい。

バイオグラフィー

スタン・ゲッツは、これまでを通じての最も偉大なテナー・サックス奏者の一人で、かつてなかったほどの美しいトーンを有していたことから「ザ・サウンド」と称せられている。ゲッツは主に初期のレスター・ヤングから影響を受けながらも、とどまることなく進化を続け、大きな影響を与える存在にまでなった。 ゲッツは、まだティーンエイジャーのうちに第二次世界大戦で多くのミュージシャンが徴兵されたために不足が生じたのを捉えて、メジャーなスイング・ジャズのビッグ・バンドでプレイすることができた。16歳になった1943年、ジャック・ティーガーデン楽団に加入、そして1944〜45年にはスタン・ケントン、1945年にはトミー・ドーシー楽団と渡り歩いた。その間、ベニー・グッドマンとも、数回、ソロでレコーディングに参加している。ゲッツは1946年7月にでリーダー・アルバムでレコード・デビューを果たし、4枚のタイトルで残されている。第2期ウッディ・ハーマン楽団(1947〜49年)在籍時にズート・シムズ、ハービー・スチュワード、セルジュ・チャロフとともにオリジナルの「Four Brothers」でソロをとり、「Early

Autumn」でバラードの彼の特徴が開花したことなどで、その名が広く知られるようになった。(当時のウッディー・ハーマンは”ファースト・ハード”と呼ばれるニール・ヘフティー(arr&tp)の生み出すビバップスタイルのバンドを解散し、次の活動に向けて人材を探している状態で、そんな折にロサンジェルスのクラブで見つけたサックス4人のアンサンブル。彼らアンサンブルをビックバンドのウィンドセクションとしてそのまま組み込んで生まれたのが”セカンド・ハード”だった。)ハーマンのもとを去った後、フィルハーモニックでの数回のジャズイベント以外では、死ぬまでリーダーとしてプレイし続けることになる。 1950年代前半、ゲッツの自身の音楽的アイテンテティを構築するためにレスター・ヤングの影響から脱皮すると、すぐにジャズメンの中でも最も人気のあるミュージャンとなっていった。1950年、ホレス・シルバーを見い出し、数か月間カルテットに引き入れる。1951年のスウェーデン・ツァーの後、ギタリストのジミー・レイニーと共演する刺激的なカルテットを作った。そのカルテットでは、アップテンポの曲での二人のインタへプレイやバラードでの音色のハーモニーは全く忘れられないものとなった。ジミーの「Moonlight in

Vermont」ヒットには、ゲッツのプレイでサポートしている。1953〜54年ボブ・ブルックマイヤーの加入によりクインテットとなった。そして、その10年間のうちに、何度か麻薬問題があったにもかかわらず、ゲッツの人気は落ちなかった。1958〜60年はヨーロッパで過ごした後、米国に戻り、テナー・サックス奏者として彼自身が個人的に大好きだったアルバム「Focus」をアレンジャーであるエディ・ソーターの楽団とレコーディングしている。それから、1962年2月に、チャーリー・バードと「Jazz Samba」をレコーディングした。その中の「Desafinado」の演奏は大ヒットし、これはボサノバの先駆けとなった。次の年、ゲイリー・マクファーランド楽団、ルイス・ボンファ、ローリンド・アルメイダとボサノバ風のアルバムを制作し、それは彼として最高のセールスを記録した「Getz/Gilberto」となった。それは、アントニオ・カルロス・ジョビンとジョアン・ジルベルトとのコラボレーションで、アストラッドとジョアン・ジルベルトのボーカルをフィーチャーした「he Girl from Ipanema」によるところが大きかった。 ゲッツはそれからの10年間はボサノバにこだわったが、その一方で彼のプレイは抑制的になり、ジャズとしては挑戦的な選択をしている。この時代の彼のレギュラー・グループはビブラフォンのゲイリー・バートンが加入したピアノレスのカルテットだ。1964年にはビル・エヴァンスとレコーディングし、1967年にはチック・コリアと古典となってしまったアルバム「Sweet

Rain」を制作している。1966〜80年のゲッツのレコーディングのすべてが重要だとは言えないが、彼が新しい可能性に挑戦することを恐れないでいることは明らかだ。1971年のオルガンのエディ・ルイスとの「Dynasty」、1972年のチック・コリアとの「Captain

Marvel」、1975年のジミー・ロウルズとの「The

Peacocks」等は評価が高い。1977年にカルテットでピアニストのジョアン・ブラッキーンを起用した後で、キーボードのアンディ・ラバーンをフィーチャーした新たなユニットでフュージョン・ミュージックの可能性を検討している。ゲッツの2曲でエレキ楽器を試みたが上手くいかなかった。しかし、その試み自体には価値がある。しかしながら、1981年に彼がコンコードでサインし、アコースティク楽器のみで演奏し始めたことは、従来の彼のファンを安心させた。最近のゲッツのサイド・メンはピアノのルー・レヴィの他、ミシェル・フォアマン、ジム・マリニーリー、ケニー・バロンだ。彼の最後のレコーディングは1991年の「People Time」となった。息の若干の短さにもかかわらず、バロンとの素晴らしいデュエットだった。 村上春樹はスタン・ゲッツについて、以下のようなことを書いている。(「ポートレイト・イン・ジャズ」より)

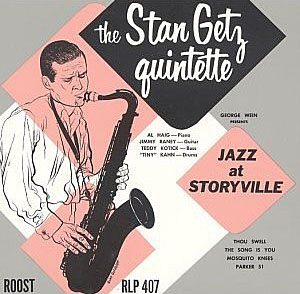

スタン・ゲッツは情緒的に複雑なトラブルを抱えた人だったし、その人生は決して平坦で幸福なものとは呼べなかった。スチームローラーのような巨大なエゴを抱え、大量のヘロインとアルコールに魂を蝕まれ、物心ついてから息を引き取るまでのほとんどの時期を通して、安定した平穏な生活とは無縁だった。多くの場合、まわりの女性たちは傷つき、友人たちは愛想をつかせて去っていった。しかし生身のスタン・ゲッツが、たとえどのように厳しい極北に生を送っていたにせよ、彼の音楽が、その天使の羽ばたきのごとき魔術的な優しさを失ったことは、一度としてなかった。彼がひとたびステージに立ち、楽器を手にすると、そこにはまったく異次元の世界が生まれた。ちょうと不幸なマイダス王の手が、それに触れるすべての事物を輝く黄金に変えていったのと同じように。そう、ゲッツの音楽の中心にあるのは、輝かしい黄金のメロディーだった。どのような熱いアドリブをアップテンポで繰り広げているときにも、そこにはナチュラルにして潤沢な歌があった。彼はテナー・サックスをあたかも神意を授かった声帯にように自在にあやつって、鮮やかな至福に満ちた無言歌を紡いだ。ジャズの歴史の中には星の数ほどのサキソフォン奏者がいる。でもスタン・ゲッツほど激しく歌を歌い上げ、しかも安易なセンチメンタリズムに堕することのなかった人はいなかった。僕はこれまでにいろんな小説に夢中になり、いろいろなジャズにのめりこんだ。でも僕にとっては最終的にはスコット・フィッツジェラルドこそが小説であり、スタン・ゲッツこそがジャズであった。あらためて考えれば、この二人のあいだにはいくつかの重要な共通点が見いだせるかもしれない。彼ら二人の作り出した芸術に、いくつかの欠点を見いだすことはもちろん可能である。僕はその事実を進んで認める。しかしそのような瑕疵の代償を払わずして、彼らの美しさの永遠の刻印が得られることは、おそらくなかっただろう。だからこそ僕は、彼らの美しさと同時に、彼らの瑕疵をも留保なく深く愛するのだ。 僕がもっとも愛するゲッツの作品はなんといってもジャズ・クラブ<ストリーヴィル>における二枚のライブ盤だ。ここに含まれている何もかもが、あらゆる表現を超えて素晴らしい。月並みな表現だけれど、汲めども尽きせぬ滋養がここにはある。たとえば「ムーヴ」を聴いてみてほしい。アル・ヘイグ、ジミー・レイニー、テディー・コティック、タイニー・カーンのリズム・セクションは息を呑むほど完璧である。とびっきりクールで簡素にして、それと同時に、地中の溶岩のようにホットなリズムを彼らは一体となってひもとく。しかしそれ以上に遥かに、ゲッツの演奏は見事だ。それは天馬のごとく自在に空を行き、雲を払い、目を痛くするほど鮮やかな満天の星を、一瞬のうちに僕らの前に開示する。その鮮烈なうねりは、年月を越えて、僕らの心を激しく打つ。なぜならそこにある歌は、人がその魂に密かに抱える飢餓の狼の群を、容赦なく呼び起こすからだ。彼らは雪の中に、獣の白い無言の息を吐く。手にとってナイフで切り取れそうなほどの白く硬く美しい息を…。そして僕らは、深い魂の森に生きることの宿命的な残酷さを、そこに静かに見て取るのだ。

|