|

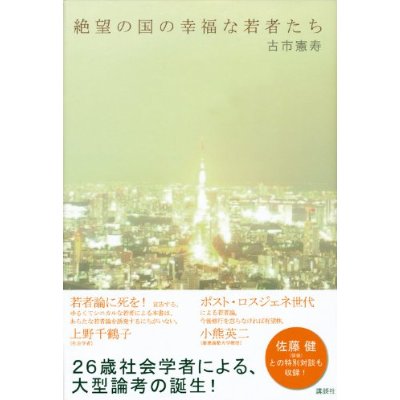

第6章 絶望の国の幸福な若者たち 1.絶望の国を生きるということ 3.僕たちはどこへ向かうのか?

日本の世代間格差について取材していたアメリカのジャーナリストの「日本の若者はこんな不幸な状況に置かれているのに、何故たちあがらないのか」という問いに対して、筆者は「日本の若者は幸せだから」と答える。本書は、この回答をテーマとして語られる。若者は広まっているのは、身近な人々との関係や、小さな幸せを大切にする価値観である。「今日より明日が良くなる」なんて思わない。日本経済の再生なんて願わない。革命を望むわけではない。将来への希望のようなものを切り捨てるという成熟した現代の社会にふさわしい生き方と言ってもいい。だからといって、だから若者は幸せだと単純に言い切ってしまえるほど事態は簡単ではない。いくら現代日本の若者が、「幸せ」だと思っていたとしても、その「幸せ」を支える生活の基盤自体が徐々に腐り始めている。そして、このようなある意味歪な社会構造の中で、当の若者が自分たちのことを幸せだと考える奇妙な安易が生まれている、と筆者はいう。果たして、20年後、30年後の日本はどうなっていくのか。その時もまだ若者たちは幸せなのか。 第1章 「若者」の誕生と終焉 「若者」という言葉が一般的になったのは1960年代後半から70年代のことだという。それ以前は「青年」という言葉が一般に使われていた。この言葉、明治の初め、文明開化に乗り遅れた「天保老人」をバカにする意味を込めて雑誌『国民之友』などで使われたのが、広まるキッカケとされている。当時の「青年」は新日本を担う青年自身による「自分語り」というものだった。そして、大人による若者バッシングのような語りは明治末に目立ってくる。ただし、内容は「青年」そのものというよりは「青年」というメタファーを使った「これからの日本論」という内容のものだった。そして、1930年代後半から、世代として「青年」を語るのが本格的に流行し始める。この時期は、1937年に日中戦争が本格化し、日本が急速に戦争に巻き込まれていく時代であった。戦争というのは、人々にある種の平等をもたらす。お金持ちであっても、貧乏人であっても、親が政治家であっても、犯罪者であっても、建前上は誰もが「お国のため」に戦わなければならない。そして、実際に戦地に赴き、命さえ犠牲にする可能性があるのが20歳前後の青年たちである。だから、この時代の若者論というのは、もっぱら「皇軍兵士」となるべき青年たちを語ることであった。若者論は、語る人が「若い世代には共通の特徴がある」と思っていないと成立しない。戦争を前にした時、誰もが平等に徴兵の対象者として国民になる。どんな生まれの人であっても、平等に国民のための兵士としてかたることができることになった。つまり、戦争のもたらしたある種の平等幻想が、戦時下の若者論を準備したのである。この時の若者論は「近頃の若者は分らん」と一方的に断じるのではなく、「日本の未来は若者にかかっている」という論法で若者に期待をかけている。論者たちが期待する若者たちは、大日本帝国のために命を犠牲にして戦ってくれる貴重な存在であった。 このころまでに、現代に通ずる若者バッシングの基本的なパターンは登場している。基本的にバッシングは二つのパターンで、一つ目は自分や自分たちの時代と比べて、今の若者はダメだというパターン。二つ目は、若者が羨ましくて、今の若者はダメだというパターン。両者に共通するのは「若者」は自分とは違う「異質な他者」と断じていることだ。自分たちとは違う他者であるからいくらでも批判できるし、彼らを批判することで自分たちの優位性を高めることができる。ここで、政治家たちが物わかりのいい大人を装い、若者は希望だと言っていた理由も明らかになる。物わかりのいい大人たちは実在する若者の話をしているのではなく、理想の若者の話をしていたのである。理想の若者像だから、自分と比べる必要もないし、羨ましがる必要もない。むしろ、彼らが所属する大日本帝国のために命まで捧げてくれる予定なのだから、それは異質な他者というよりは、都合のいい協力者なのである。都合のいい協力者、それは名目上こちら側に属する人々である。だから、彼らが死ねば靖国神社にも国を挙げて奉るし、英雄の身分さえ約束する。ただし、実質上のこちら側ではない。若者は希望だという政治家本人は戦地に行くわけではないし、希望であるはずの若者に権利を与えるわけではない。このロジックは何も戦時中に限ったことではない。このような「若者は希望だ」論は、1990年代の起業家政策とよく似ている。バブル崩壊後、日本は起業数の増加を目指し様々な政策を打ち出してきた。政財界から発信されるメッセージを見てみると、起業家という存在は日本経済の救世主であり、雇用創出も担いながら、「公」や倫理観を大切にしつつ、失敗した場合は自己責任を負う存在として規定されてきた。まさに起業家は「都合のいい協力者」である。 そして、戦争後1950年代に入ると、マーケットやメディアが消費主体としてティーン・エイジャーを発見する。「ティーン・エイジャー」と総称される人々の特徴とされる行為がほぼ消費と結びついている。彼らの楽しみにはお金が必要で、「若者はお客様」論はここに誕生する。企業の側では一番人口が多い年代をお客様とするのは当然だ。かれらは、大人からも期待され、羨ましがられる存在といえた。戦争後はある種、若者バッシングが一番難しかった時代とも言える。敗戦によって、日本はそれまでの価値観を廃棄せざるを得なくなったため、若者を既存の価値観で叩けなくなった。さらにティーン・エイジャーはお客様であり、そして、日本人が否定すべき戦前の価値観に染まっていない。だから、ティーン・エイジャーを批判するためには何らかのロジックを考えなくてはならない。 しかし、ティーン・エイジャーとしてのライフスタイルを享受できたのは、都会の一部の若者に過ぎなかった。当時の多くの若者は貧しさの中にいた。若者たちに中上流階級の生活に対する欲望が生まれていたのは当然だろう。そして、1960年代には高度経済成長が始まる。産業構造が大きく変化し、農村から多くの若者が高賃金と都市文化を求めて都会へ出た。そしてメディア環境が拡充し、情報が溢れだした。つまり、二重の意味で、世代共通文化、世代共通体験が生まれる素地が整ったのが1960年代前半といえる。一つ目は人口動態として都市部に人が集まりつつあったこと。二つ目はメディアを通じた共通体験がそれまで以上に容易になったことだ。そして、これから1970年代まで若者論がブームのように数多く出現する。ここで注目すべきは、その内容よりも当時の大人たちが世代として「若者」を何とか捉えようとしていることだ。だから、かなり意図的にある種の類型としてシンプルに若者たちを描こうとしている。そして、この時期に、それまで若者語りに一般的だった「青年」から「若者」が好んで使われるようになるという変化が起きている。この時期の日本社会に「中流意識」の浸透という大きな変化が起こっている。経済格差がなくなったわけではなくて、多くの人が「自分は中流だ」と思うようになっていたということだ。「若者」という世代論が流行するのは、階級論がリアリティを失くしていった時という。世代論というのは、そもそもかなり強引で、階級、人種、ジェンダー、地域などすべて無視して、ただ年齢が近いだけで「若者」とひとまとめにしてしまうのだから。すべての階級が総中流になったという、階級の消滅幻想が一億総中流である。これとパラレルに若者論が流行していった。つまり、「青年」から「若者」への言葉の変化には、ただの用語の変化以上の意味を見出すことができる。実際には、まだ格差が残されていたにもかかわらず、人々が自らを「中流」と名乗り、そして日本を「一億総中流」と認識したように、「若者」を語る際に、もはや「若者」であること以外の差異は問題にされなくなったのだ。ここで、若者論のネタは出尽くしてしまう。 しかし、1990年代後半から始まった中流崩壊論と格差社会で、「一億総中流」とは言っていられなくなる。世代内の格差がないという前提で若者と総称できたのだから。さらに、ティーン・エイジャー以来の消費主体として発見されたはずの若者がモノを買わなくなってきてしまう。このような若者論の土台が崩れていっても、若者論は依然として続いている。その理由の一つは、社会学でいう「加齢効果」と「世代効果」の混同だ。つまり、自分が年をとって世の中に追い付いていけなくなっただけなのに、それを世代の変化や時代の変化と勘違いしてしまうのである。さらに若者論は自己の確認作業である。「今の若者はけしからん」と苦言を呈するとき、それを発言する人は自分がもう「若者」ではないという立場に立っている。そして同時に、自分は「けしからん」異質な若者とは別の場所、すなわち「まっとうな」社会の住民であることを確認しているのだろう。つまり、「若者はけしからん」と、若者を「異質な他者」と看做す言い方は、もう若者ではなくなった中高齢者にとっての自己肯定であり、自分探しなのである。自分が「異質」だと感じたものを素直に認めてしまうと、自分が社会にとって「異質」な存在であるということになってしまう。逆に自分にとって「異質」なものを「異質」だと断じてしまうことで、自分は「異質」ではないことになる。しかし、「若者」は、完全な「異質な他者」ではない。確かに、かつて自分も若かった者が、自分と同じ国に住む若者を完全なる「異質な他者」と看做すことにとは、少なくとも日本ではまだ一般的ではない。だから排除することもできず、「若者」批判をする。 第2章 ムラムラする若者たち 彼らは時代の閉塞感を敏感に受け止めて来たから、安全で確実な道を選んで生きる。インターネットを使って世界中と繋がる可能性こそは持っているものの、英語力が足りないため自由な交流ができているわけでもない。留学生も減っているし、青年海外協力隊への参加者も減っている。他人を押しのけてまでも成功を求めずに、むしろ身近な仲間たちを大切にする。社会を変えようともしないし、投票にも行かない。 しかし、内閣府が実施している「社会意識に対する世論調査」の結果を見ると、個人志向の若者より社会志向の若者が多い。過去に比べても社会志向の若者の割合は増加傾向にあり、また、他の年代よりも割合は多い。さらに社会貢献したいと思う若者が増えているという結果が見えてくる。しかしながら、実際に社会貢献活動に参加している若者は増えていないのだ。 若者の海外離れという点から見てみると、例えば海外留学について、留学生のピークはバブル時代ではなく2000年代中頃で、若者人口減少とあいまって留学者率でみると過去最高になっている。つまり、不況だ、格差だと叫ばれている最近のほうが、バブル時代よりもよっぽど留学している。アメリカ一辺倒だった留学生が、中国などに目を向け始めて行先が分散化したため、留学生が減ったような印象を受けてしまうのだろう。 また、若者がモノを買わなくなったという言説も多くなった。よくよくデータを分析してみると、若者は決してモノを買わなくなったわけではなく、買うモノとそのスケールが変わっただけの話なのだ。昔ほど自動車は買わない。お酒も飲まない。海外旅行も行かない。しかし、「衣・食・住」などの生活に関わるモノは買うし、通信費など人間関係の維持に必要なコストはかけている。ただし、若者の人口減少のスピードが急激なため、若者が自動車を買わなくなったなどの事実が過剰にインパクトを持ってしまったのだろう。さらに、若者が流行を作り出すトレンドセッターという切り口は1980年代に作られたフィクションであり、当時の若者は人口ボリュームが大きく、若者の側にも流行発信源の自負があったためだ。だから、いつの間にか消費者を躍らせるはずだったマーケターや広告会社たちが、かつて自分たちの作り出したフィクションに踊らされ、という皮肉な構図が「若者がモノを買わない」議論の真相に近い。 2005年ごろから、様々なメディアで「不幸な若者」や「可哀そうな若者」がクローズアップされることが多くなりました。だが、国民生活に関する世論調査等によれば、今の若者たちは生活に満足していると答えた人の割合が高く、増加傾向にあるらしい。しかし、日常生活に悩みや不安を抱えている若者は多いことは同じ調査からも分る。生活に満足していながらも不安を抱えている。一見矛盾するようだが、こう考えられる。「今は不幸だ」「生活に満足していない」と人が言えるのは、「今は不幸だけれど、将来は、より幸せになれるだろう」と考えられる時だ。将来の可能性が残されている人や、これからの人生に希望がある人にとって、「今は不幸だ」といっても、自分を否定したことにはならない。逆に言えば、もはやこれ以上幸せになれると思えない時、人は「今が幸せだ」と答えるしかない。事実、多くの調査で共通して、高齢者は幸福度や生活満足度が高い。高齢者にはもう、いまよりもずっと幸福な将来を想定できないからだ。このような幸せな若者のことを「コンサマトリー」という用語で説明できる。コンサマトリーというのは自己充足的という意味で、「今、ここ」の身近な幸せを大事にする感性のことだ。何らかの目的のために邁進するのではなくて、仲間たちとのんびりと自分の生活を楽しむ生き方と言い換えてもいい。つまり「より幸せ」なことを想定した未来のために生きるのではなくて、「今、とても幸せ」と感じられる若者の増加が、幸せな若者の正体と言えそうだ。 このような現代の若者が幸せな理由として、若者たちに友人や仲間の存在感が増してきたと言われている。もはや「若者文化」と呼ばれるものがない時代で「一人じゃない」ことを確認するためには、物理的に「仲間」と一緒にいるのが一番手っ取り早い。この「仲間」などの身近な関係を大切にする姿勢は、その集団の外から見れば「内向き」に見えるのかもしれない。事実、自分の所属する仲間たちのコミュニティを大切にする若者たちは、「ムラ社会」の住人のようである。このような、まるでムラに住む人のように、「仲間」がいる小さな世界で日常を送る若者たち。これこそが、現代に生きる若者たちが幸せな理由の本質である。社会学では「相対的剥奪」というが、人は自分の所属している集団を基準に幸せを考えることが多い。例えば、コンビニで時給900円のバイトをしている人は、同じ職場で980円の時給の人には競争心や嫉妬を抱くが、年収数十億のセレブに憧れることはあっても、本気で比べることはない。それは、コンビニで働く自分にとってセレブは違う世界の人だからだ。同じ理由でも景気後退期ほど生活満足度は上昇する傾向にある。国全体の景気が悪い時は、みんなが困っているので剥奪感は感じない。しかし景気が訳なると徐々に格差がひろがり、将来の期待も高まるので、自分の収入が多少増えたとしても剥奪感を感じてしまうのだ。だから、若者たちが「今、ここにある小さな世界」に生きているならば、いくら世の中で貧困が問題になろうと、世代間格差が深刻な問題であろうと、彼らの幸せには影響を及ぼさないことになる。彼らが自分たちの幸せを測る物差しにするのが、自分と同じ「小さな世界」に属する「仲間」だとすれば、「仲間」以外の世界がどんな状態になっていようと関係がない。それは、「世間」の崩壊が原因ともなっている。世間という準拠集団がなくなった時代では「島宇宙」という「小さな世界」がすべてなのだ。しかし、そのような状態は延々と続くものではない。なぜなら、仲間や友達というのは壊れやすいものだからだ。そして、変わらない仲間と過ごす日々は、長く続きすぎると若者たちに閉塞感をもたらす。そこでは、日常の閉塞感を打ち破る出口を一方では求める。例えば、震災ボランティアのような自分のつまらない日常を変えてくれるくらいの「非日常」が到来し、そして「非日常」と日常をつなぐ経路が確保されたのならば、「内向き」のはずの若者も動き出すのである。若者たちは「何かしたい」というムラムラする気持ちを抱えながら、実際には変わらないメンバーと同じような話を繰り返して「村々」している。そして、「村々」を打破してくれるような「非日常」があれば、「ムラムラ」してそれに飛び込んでいく。しかし、「ムラムラ」した状態は長くは続かない。どんな非日常も、やがては日常になっていくからだ。「非日常」というのは、村々する若者たちにとっての村祭りのようなものだ。 第3から第5まではとばします。 第6章 絶望の国の幸福な若者たち 1.絶望の国を生きるということ しかし、そもそも「若者」というカテゴリーを設定しても、当の若い人たちが世代間格差を問題だと感じるかは微妙だ。例えば、社会保障費もとにいくら若者が損をしているからと言って、それはあくまでも金銭的な話だ。実際にどれくらいの損があるかは、もう少し主観的な話になってしまう。現在の若者が利用しているインフラやテクノロジーは、先行世代が作り上げて来たものだからだ。また、先行世代か作り上げた大企業や、日本型経営と呼ばれる仕組みに参加できないことは本当に「世代間格差」なのか、議論が分かれるのではないか。(バブル崩壊前でも、そもそも福利厚生の整った他姓企業の正社員になれる人は、ほんの一部でしかなかった。歴史ある大企業ほど、年配者はもともと多かった)そもそも、かつての日本型経営を支えた人は、ある種の息苦しさの中にいたし、過労死もある過酷な世界とも言えた。 また、世代間格差の被害者は若者だけではない、雇用に関して若者に魅力的でない制度を維持している一番困るのは企業のほうだ。さらには国家全体だ。そして、高齢者にしても、高齢世代ほど世代内格差は大きい。貧困世帯数も、自殺者数もわりあいとしては高齢者の方が多い。 このように考えると、若者に限らず悲惨だ。こんな状態なのに、若者は幸せでいるという。 2.なんとなく幸せな社会 多くの若者にとって未来の問題である経済的な貧困と違って、承認に関わる問題は比較的分りやすい形で姿を現す。未来の貧しさよりも、今現在の寂しさの方が多くの若者にとっては切実な問題だからだ。承認欲求を最もシンプルに満たすためには恋人がいればいい、恋人同様に承認の問題を考える上でなくてはならなのが友人だ。若者にとって「ないと不幸なもの」の一位は友人という調査もある。現代日本には、恋人や友人に依存しない形で承認欲求をみたしてくれる資源が無数に用意されている。ツィッターやニコニコ動画などのコンテンツがそうだ。貧困は未来の問題だから見えにくい。承認欲求を満たしてくれるツールは無数に用意されている。だから、多くの若者が生活に満足してしまうのも頷ける。幸せを感じるのに大事なのは実際の所得水準よりも、社会問題を「認識」しているかどうかだから、「今ここ」を生きている若者ほど幸せなのは当たり前である。 3.僕たちはどこへ向かうのか? 例えば、中国では、都市部に「農民工」という農村出身者の低賃金労働者が多く働いている。彼らは都市に居住できないことになっていて社会保障は受けられない。当の彼らの生活満足度は、もともと都市部に住んでいる人々よりも高い。彼らにとっては農村の生活水準よりもマシだからだ。また、どうせ戸籍が違うからというあきらめが、彼らの生活満足度を押し上げている可能性かある。都市部に暮らす人の華やかな暮らしを、自分とは違う世界の話と看做す限り、それは幸せを測る基準にはならない。この農民交と対照的なのは「蟻族」と呼ばれる中国版高学歴ワーキングプアだ。「大学まで出たのにブルーカラーなんかできるか」と政府の創出した雇用が知的労働ではないからと、満足していない。彼らの上昇志向やエリート志向が、おそらく彼らを不幸にしている。 客観的には劣悪な環境で暮らす幸せな農民工と、自己実現欲求や上昇志向を捨てられないがゆえに不幸せな蟻族は、日本の幸せを考える上で象徴的だ。現実に、20代の生活満足度が上昇しているという事実は、すでに日本の若者が半ば「農民工」化していることを示している。経済成長の恩恵を受けられた世代を「自分とは違う」と見なし、勝手に自分たちで身の丈に合った幸せを見つけ、仲間たちと村々している。何かを勝ち得て自分を着飾るような時代と見切りをつけて、小さなコミュニティ内のささやかな相互承認とともに生きていく。それは時代に適合した賢明な生き方でもある。いくら親切な大人たちが「若者の貧困」を社会問題化したり、「若者はかわいそう」と叫んだところで、若者たち自身はそれにリアリティを感じられない。それは、どんな場所に生まれても、とどんな家に生まれても「ナンバーワン」を目指すことができる「近代」という時代が、いよいよ臨界点に達したことの象徴なのかもしれない。 近代化というのは、村の外側を想像することもなく一生を終えていた村人たちを、「国民」や「個人」という自立した存在として引き上げようとしたプロジェクトだった。神様に頼らずに、伝統に支配されずに、自分の人生を自分の決断によって決めていく近代人、日本の社会は作り出そうとしてきた。そして、江戸時代の階級制度は撤廃され、段階的に全国民に対して参政権が付与されてきた。近代人としての国民が主権を持つ近代民主主義国家日本の誕生だ。しかし、日本の近代化は19世紀後半にヨーロッパの産業革命を目撃し、それを日本に移転しようとしたことから始まった。その結果、日本は経済発展を果たしたが、民主主義という制度の構築に果たして成功したと言えるのだろうか。多分、民主主義とそのベースとなる市民革命より産業革命の方がパクりやすかった。また民主主義の価値を軽んずることで、民衆の利害をいったんは無視して、国家としての経済成長を優先することができた。しかし、その仕組みにも陰りが見え始める。経済成長さえすれば何とかなるとやってきた国で、経済成長化止まってしまったのだ。しかも民主主義という伝統がない国で、そこで立ちすくんでいるように見える。 国民の平等を謳いながらも、あらゆる近代社会は「二級市民」を必要としてきた。すでに日本の若者たちの「二級市民」化は進んできている。夢とかやりがいという言葉で適当に誤魔化しておけば、若者が安くて、クビにしやすい労働力だということは周知の事実だ。このままでいくと、日本は緩やかな階級社会へと姿を変えていくだろう。「一級市民」と「二級市民」の差は少しずつ広がっていく。一部の「一級市民」が国や企業の意思決定に奔走する一方で、多くの「二級市民」はのほほんとその日暮らしを送る、という構図だ。それは、人々にとって、必ずしも不幸な社会を意味しない。 今、我々が生きているのは一億総若者化の時代だ。世代ごとの意識の差は減少し続けているし、今後ますます多くの若者が「正社員」や「専業主婦」という既存の社会が前提とした「大人」になりきれないのだとしたら、かれらは年齢に関係なく「若者」であり続けるしかない。だから、本書は「若者」を積極的に定義するのを渋ってきた。中流の夢が崩壊し始めた時代において、「若者」は増加しつつある。 第3章〜第5章は割愛しました。最後の第6章でまとめをしていますが、著者は現状についての解釈をしてみせ、もはや後戻りはできない、といいながら著者自身の処方箋を示そうとはしていません。劣悪な環境でも上昇志向を捨てれば、その場では幸せでいられる。社会が階級社会化していくことに対して著者は、価値判断は留保しているようです。一概に、どうだといえないとか、研究者としての姿勢から価値判断は控えているのかもしれないけれど、文章での書き方や、この著作の文脈での取り上げ方、あるいは一種の日本社会批判の文脈の中で取り上げているのだから、ここで価値判断を明確にしていないのは、私には逃げに映りました。分析そのものは、議論を起こすようなポレーミクなもので、面白さを感じるものではあるのですが、その取り上げ方は何らかのアクションを起こすことを含みこんだ問題提起のような体裁をとっているので、最後のところで、選択肢を単に並列的に列挙しただけで終わってしまうことには、食い足りなさというのか、中途半端な印象を強く感じました。 |