この一連の文章を書いていて、展覧会カタログをはじめとして、雑誌やネットで松井冬子の作品について書かれた様々な文章を読んでみました。それで感じたことは、その書かれた文章のほとんどが、作品が何を題材としているかということが中心、というよりもほとんどすべてで、どのように描かれているかということに触れている文章は、ほとんどありませんでした。

この一連の文章を書いていて、展覧会カタログをはじめとして、雑誌やネットで松井冬子の作品について書かれた様々な文章を読んでみました。それで感じたことは、その書かれた文章のほとんどが、作品が何を題材としているかということが中心、というよりもほとんどすべてで、どのように描かれているかということに触れている文章は、ほとんどありませんでした。

ということは、松井冬子の作品の特徴は、取り上げる題材にあるのでしょうか。それとも題材についてインパクトが強くて、どのように描かれているかには注意が向かないのでしょうか。私には、この作家の描き方に特徴があり、そのように描くからこそ、題材を選んでいるのではないかと思うのです。描き方と言っても、私は実際に絵を描くことをしないので、絵画の技法的なことは分かりません。しかし、例えば、西洋絵画を学ぶときのデッサンを基礎として徹底的に仕込まれると言いますが、それによって遠近法的な立体の捉え方とか、面として捉えるとかという視覚的な把握の方法、あるいは、日本人には理解が難しい神の視点にたった客観的に視点での画面把握というようなことを身体で覚えさせられるといいます。私がここで描き方と言っているのは、それに近いことです。松井冬子という作家の視点、物を見る切り口のようなもの、それは死とかネガティブという題材ではなくて、空間をどのように画面に映そうとするかというようなことです。それは、当然絵画技法にも反映するものでしょう。これを作品から見ようとしている文章というのが、私の見る限り、見つかりませんでした。

それでは、私なりに始めてみましょう。まず、思いつくまま、特徴をあげていきます。まず、風景を描く場合、日本画で一般的に行われる余白を大きくとって部分的に描き後は大胆に省略するということをしないこと。さらに、背景を描くとき細部まで疎かにせず描き込むということです。例えば「世界中の子と友達になれる」の藤の花と蜂、あるいは「この疾患を治癒させるために破壊する」の桜の木は、一つ一つがまるで独立しているものとして輪郭を明確に描き込まれてします。薄い線で繊細に描かれているため、目立つことはありません。しかし、このような背景のあえてめだたせないでいる細部を、しかも大作である中で、繊細に描き込むということ自体が、途方もない時間と労力を費やし執拗に描く作家の姿を想像すると、そこに鬼気迫るものを感じます。松井冬子という作家に狂気を感じるとすれば、それは死体とか幽霊とかいうものを題材とすることではなくて、このような細部を執拗に描く執拗さにです。そのせいか、私はこの作家の視線は、マクロではなくミクロに向いているように思えるのです。だから、細かなところにどうしても目が行って、そこに固執してしまうのです。反対に、この作家の描く人間は各パーツは緻密にデッサンされ写実でスーパーリアルといっていいものなのに、人体として一つの全体となると、人体の生々しさというのか、リアルさが感じられず、模型とかマネキン人形のように見えてしまうのです。それは、象や犬のような動物の場合もそうです。しかし、昆虫のような小さなものはまるで画面から抜け出てきそうなリアルさなのです。

かりに、この作家の描き方で、3歳くらいの腕白な子供が満面の笑みでさんざめく陽光のを浴びて走りまわっている姿を描いてみたら、想像してみて下さい。これは思考実験で想像の域を越えるものではありませんが、走る姿に躍動感は薄く、満面の笑みは強張ったようなものになって無気味に感じられるものになるような気がします。しかし、笑顔の眼や鼻や歯しそれぞれスーパーリアルで、走る姿も指先まで丁寧に描き込まれているというものです。逆に、こう考えられないでしょうか、このようなことになると死体とか生命感のない幽霊ならば、却って自然ではないか、ということです。

かりに、この作家の描き方で、3歳くらいの腕白な子供が満面の笑みでさんざめく陽光のを浴びて走りまわっている姿を描いてみたら、想像してみて下さい。これは思考実験で想像の域を越えるものではありませんが、走る姿に躍動感は薄く、満面の笑みは強張ったようなものになって無気味に感じられるものになるような気がします。しかし、笑顔の眼や鼻や歯しそれぞれスーパーリアルで、走る姿も指先まで丁寧に描き込まれているというものです。逆に、こう考えられないでしょうか、このようなことになると死体とか生命感のない幽霊ならば、却って自然ではないか、ということです。

次の特徴です。少し触れてしまいましたが、松井冬子の描くパーツはひとつひとつが理想的なほどですが、整いすぎているのです。だから、躍動感というものが生み出されない。松井冬子の作品を見ていると、そのどれもが止まっていて動いていないのです。これは音楽の話ですが、楽曲を演奏していてグルーヴというのか、演奏に乗りを生み出させるには楽譜通りの演奏ではだめで、リズムなどはアクセントを強調し、さらにこころもち規則的なリズムをずらしてあげることが必要なのだそうです。ところが日本人がリズム&ブルースなんかを演奏すると規則的なリズムを分析的に刻むだけなので、乗りが悪く面白くない演奏になってしまうことが多いそうです。松井冬子の作品にも、そういうズレというのか、良い意味でのダラけたところがないので、時間が凍ってしまうのです。だから、松井冬子の作品を一通り展覧会で見ていて共通しているのが、画面が静かなことも、そこから生じているではないか。この人の作品から物音が聞こえてこない。それはまた、死体や幽霊は動きとは無縁で物音がしないものです。

そして、第三の特徴として徹頭徹尾具象であることがあげられます。具象、しかも写実ということです。多分、松井冬子の作品は下絵で対象のデッサンがあって、それを作品に仕上げているのだと思います。しかし、古典的な日本画の場合花鳥画なら花鳥画で鳥はこう描くものというお手本のようなものがあり、実際の鳥を見なくてもそのお手本を自分なりに描けば、それらしい作品は出来上がる。そこに日本画の様式性とか記号性とか、あるいは即興性のような特徴があったと思います。しかし、松井冬子の日本画にはそのような要素が感じられない。古典的日本画のお手本の中には、描かれているうちに様式化が進み実際の鳥の形態から離れたものなっているケースも多いはずです。様式化されるプロセスで鳥と見てもらうために形態の特徴が抽出され一種のデフォルメが起こったと思いますが、それは写実から離れることになります。松井冬子の日本画にはそのようなデフォルメは見られない。想像するに、写実的な形態から離れることに松井冬子の筆が抵抗しているのではないか。形態のデフォルメですらそうなのですから、作家があらたな形態を創造するということは全く行われていない。松井冬子の作品の創造性というのは、写実したパーツを如何にレイアウトするか、構成するかという点にのみ発揮されているようです。それで考えてみると、生き生きとした写実はない、かといって新たな造形を創造することもない、そこで写実的なパーツを組み合わせ構成して全体として写実でないものをつくりだすとしたら、半分現実で、半分想像のような世界としたら、死体とか幽霊は最適にものの一つではないでしょうか。

そして、第三の特徴として徹頭徹尾具象であることがあげられます。具象、しかも写実ということです。多分、松井冬子の作品は下絵で対象のデッサンがあって、それを作品に仕上げているのだと思います。しかし、古典的な日本画の場合花鳥画なら花鳥画で鳥はこう描くものというお手本のようなものがあり、実際の鳥を見なくてもそのお手本を自分なりに描けば、それらしい作品は出来上がる。そこに日本画の様式性とか記号性とか、あるいは即興性のような特徴があったと思います。しかし、松井冬子の日本画にはそのような要素が感じられない。古典的日本画のお手本の中には、描かれているうちに様式化が進み実際の鳥の形態から離れたものなっているケースも多いはずです。様式化されるプロセスで鳥と見てもらうために形態の特徴が抽出され一種のデフォルメが起こったと思いますが、それは写実から離れることになります。松井冬子の日本画にはそのようなデフォルメは見られない。想像するに、写実的な形態から離れることに松井冬子の筆が抵抗しているのではないか。形態のデフォルメですらそうなのですから、作家があらたな形態を創造するということは全く行われていない。松井冬子の作品の創造性というのは、写実したパーツを如何にレイアウトするか、構成するかという点にのみ発揮されているようです。それで考えてみると、生き生きとした写実はない、かといって新たな造形を創造することもない、そこで写実的なパーツを組み合わせ構成して全体として写実でないものをつくりだすとしたら、半分現実で、半分想像のような世界としたら、死体とか幽霊は最適にものの一つではないでしょうか。

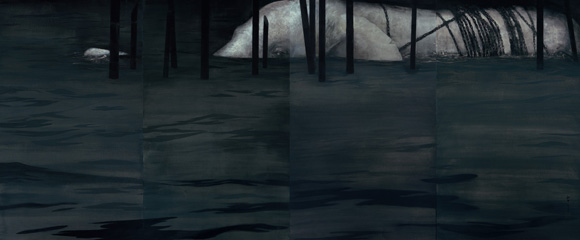

次の特徴として、松井冬子の作品で使われている色彩は無彩色系統の性格が強いということです。色は使われていますが、白系統の無彩色の印象が強く、鮮やかさというよりは鈍さを強く感じます。それは死体の色ですね。

そして、最後の特徴として、こじつけかもしれませんが、松井冬子という作家は比較的メディアに登場していますが、その際には美人作家ということもあるのでしょうが、和服姿やドレスアップした姿というような装った姿で現われています。最近では写真家のモデルになったりもしているようです。これは、一種の装うということが松井冬子という作家になるときに必要なことなのではないか。この人の作品では、内臓を曝したり、傷ついて血を流したりという凄惨な意匠が施されている場合が多いのですが、それらはすべて装うということに通じていないかと、私には思われるのです。そこであるのは、たとえ内臓を曝しても傷を負っても形態は崩れていない。あくまでも形態を尊重し、それをベースに、その上に衣装のように施されている。それはまるで化粧のようです。そういうことから、私には、最初に紹介した学芸員のコメントのような意識や感情を突き詰めるというようなことは感じられず、表現としてリアルな形態を追求していくうちにリアルから離れてしまったときに、そこに装いをかけることで存在感を獲得した。その装いが見る人には意識とか感情を突き詰めたようなものに見えたということのように思えます。これは、意識とか感情を突き詰めるという言葉から連想される内面とかそういうものではなくて、もっと表現というもの、敢えて言えばシーニュという記号学の概念が近いのかもしれません。そういうもののような気がします。だからといって、これは松井冬子の作品が内面を掘り起こさない表面をなぞるだけというような批判をしているのではありません。私には、内面を掘り起こすなどという実体がよく分からない話より、こういう方が作家に親しみ易いのです。