|

日本語/English

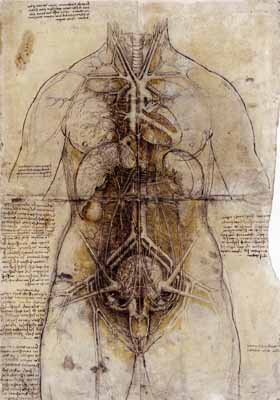

展覧会では九相図の一環として展示されていました。女性の死体が腐食し徐々に朽ちていき、最後には土に還るまでの様相を描いたものです。ただ、製作年代はバラバラで、この「浄相の持続」最も早く描かれたようです。松井冬子のグロテスクな題材を扱った作品としては代表的なものではないかと思います。美女の死体が朽ちていくのを描くという行為は、私には夢野久作の問題作『ドグラマグラ』の一挿話をどうしても思い出してしまう。私は日本画や中国画の伝統には疎いので、よくは分かりませんが、松井冬子が九相図というシリーズを描こうとした発想は、作家自身が創作したというよりは、どこかの先例に触発されたということのほうが、この作家には。しっくりくるように思えます。それは、例えば、彼女の作品に引用という手法が効果的に使われているというような制作姿勢からうかがえるのです。 作品は、花咲く草叢で、こちらを向いて横たわった女性の死体で、腹部が裂けて内臓が見えている、解剖図のような様相を呈しているものです。死体から内臓が飛び出しているというような説明聞けば、目も当てられないようなグロテスクな場面を想像しますが、作品は題材こそグロテスクですが、芸術的に昇華されたというのか、不快感を感じさせるというものではありません。その理由としては、画面を構成するひとつひとつのパーツはリアルに写生されていて、内臓等は解剖図を見るほどのものだが、形態として抽象化が施されていて形としては完璧なのに生々しさを感じさせないことが一つの理由かもしれません。 展覧会では、これらの作品の下書きスケッチのようなものも展示されているのですが、内臓のスケッチは正確で、まるでレオナルド・ダヴィンチのスケッチ帳の一部を見ているような見事なものだったと思います(右図)。ダヴィンチと、ここで書いたのは、スケッチの見事さだけでなく、内臓の外形というか形態に忠実なところがそう思えたからです。カール・ヤスパースが“眼としての実存”と称したように、ダヴィンチの発想は眼で見えるものにあったと言います。だから裏を返せば目に見ない深遠な概念のようなものとか、人の感情のようなものに、あまり興味を示さになったということです。人体スケッチも残していますが、あくまでも見える外形に限っていたのです。松井冬子の内臓の下書きスケッチも似たような印象をもちました。この作品では、解剖された人体のように内臓が書かれていますが、完璧な外形の内臓が並んでいる、まるで人体模型のマネキン人形のように見えるのです。それは、器である人体に完璧な外形の内臓がパーツとして並べられているようなのです。しかもひとつひとつのパーツである内臓は堅固とした外形を保っている。そこには、ドロドロとした生々しさのようなものを感じさせるものはなく、例えば流血はあまり描かれず、内臓が潰れたとか、そういう描写はないのです。絵画は、単にそのまま描けばいいというのではなく、そこに理想化が働くのでしょうが、そこでのバランス感覚と、日本画の画面というのが油絵のこってりしたものではなくて、サラリとしたものとなることをうまく生かしているのではないか。だから見る人にとっても、抵抗感のようなものをあまり感じさせない広く受け入れられる要素があり、しかも一見グロテクな主題を扱っているので差別化が図れる。しかも、そういう主題が選ばれていることで、見る人はそこに何かあるのではないかと考えてしまう。という戦略ストーリーにうまくはまるような出来栄えになっているといえないでしょうか。さらに、松井冬子という画家が若く美しい女性でメディアに露出していることから、さらに詮索を促すことになる、これは蛇足かもしませんが。 ■本歌取り そういう点のひとつとして、画面全体の構成が、ラファエル前派のJEミレーの「オフィーリア」とよく似ていて、私は連想してしまうのです。花が咲き乱れる川の流れに身を投げて、流されている様子を、すでに目に光がなく虚ろになっている少女の表情が、この世のものとは思えない透明感に包まれ、儚い美しさと、一瞬の後には脆くも崩れ去ってしまう予感を漂わせている作品です(左図)。松井冬子の、この作品では花が咲き乱れる中で女性が横たわり、虚ろな目でこちらを向いている。多分、オフィーリアを引用しているという直接的なことではないのかもしれないでしょうが、花の中に省場が横たわるという構図は、そこで対比的にグロテスクさを演出させているのだろうと思えます。そういうパロディではないが引用というレトリックに満ちていて、私には、ルネ・マグリットとかギュスターブ・モローというような知的で人工的な虚構の世界を作ろうとした画家たちに近いものを感じている。これは和歌の世界でいう、本歌取りという、もとのある歌を引用して、その世界ベースに違った世界を表せて見せる。その和歌に触れる人は、元歌を知るひとは、その引用による世界の変容を楽しみ、知らない人でも何となく裏に背景があるようないわくありげな雰囲気を楽しむというものです。ここには、言葉だけで構築されたフィクションの機構が隠されています。つまり、リアルとは離れたところにいる。だからこそ、リアルな生々しさから離れて、純粋なイメージの世界で戯れることができるのです。 ■日本画の様式性、記号性 この作品がリアルな生々しさを感じさせない原因は、日本画であることによるのではないでしょうか。ここまで、述べてきた、この作品の特徴というものが、この作品が日本画として描かれていることに集約されている、ということは、松井冬子とにとって日本画というジャンルは戦略的に選択された(これは他の作品のところでも述べたように思います)と思われるのです。内臓を露わにさせた死体を題材として、そこに何か象徴的なものを表わそうとしたら、西洋絵画ならば、宗教的な様式的なものか、宗教性がないならば超越的な何かを表わそうとするロマン派的な性格にならざるを得ません。そういった超越的なものは形のないものですから、明確な形をあたえられず、何らかの雰囲気という象徴性のようなものに仮託するか、思い切って画面を主観的にしたり抽象にはしるか、いずれにせよ写実的な具象から遠ざかることになるでしょう。そうなると、見る人からは難解と見られやすくなって、広い支持を得にくくなるでしょう。 松井冬子の作品は、徹頭徹尾明確な具象画です。描かれている個々のパーツしそれぞれリアルな写生に基づいています。しかし、その写生はものの形、外形を正確に書き写されたものです。だから、存在感とか、質感はあまり感じられず、外形だけが抽出された、いわばアリストテレスのいう形相のような形の理想化されたイメージのようなものです。そのパーツがパズルのように組み合わされて画面が作られている。そういう画面では、質感とか、立体構成とかよりね、外形だけを抽出できるような平版な画面の方が適しています。それに適しているのが日本画です。 日本画というのは、実際のモノをデッサンするというよりは、題材の描き方が文法として決められて、その約束事に従って描かれたものが、それとして認識される。例えば花鳥画というのは、花の種類によって描かれるパターンが決まっている。それが、実際の、その花と食い違っているかは顧慮されないし、見る人がそう看做せば、それでいいと言う約束の世界です。 だから、この作品のような題材も、日本画で描けばリアルである必要はなく、外形をなぞるパーツの積み上げで形が出来上がる。 さらに、全体の構図については人口に膾炙した作品のバターンを引用して、広く受け入れやすくすると同時に、引用の効果を利用して、重層的な意味を持たせることができる。そういう操作を日本画は内包している、つまり許されるわけです。そうなると、グロテスクな題材を取り扱うことで差別化を図り、しかも日本画の特性を活用して、広く親しめるものとして人々に提示することができる。 この作品には、そういう戦略性を強く感じるのです。そして、この作品を見ながら、そういうストーリーを紡ぎ追いかけるというのが、この作品の魅力ではないかと思うのです 。 |